在真实中生活

——何工近作中的“乌托邦”迷思

管郁达/文

在真实中生活

——何工近作中的“乌托邦”迷思

管郁达/文

何工,1955年生。1982年获西南师范大学学士学位,1985年获四川美术学院硕士学位。1986年留学美国佛伦兹大学(Friends University),1991年转至加拿大约克大学(York University)做访问学者。曾获联合国教科文组织青年艺术基金游历东南亚、阿拉伯和欧洲并在荷兰驻留创作,后定居美国,以兼职教师和职业艺术家身份生活工作于东部地区。2005年应四川大学聘请指导绘画研究生,现为四川大学艺术学院教授、博士生导师。

“’85美术新潮”期间何工在西南师范大学读研究生,由于给外教做助手把许多时间都花在英语上了,对“’85美术新潮”密切关注但没有深入参与。绘画上做过有限的探索,油画作品《种花人的故事》参加了全国青年美展,高名潞先生将其收入《中国现代美术史》一书。1986年去了美国,两年后回国“’85美术新潮”已近尾声。那时他的关注点着重在装置艺术方面,认为装置艺术在中国比绘画更能切入问题,也更有意义。为1989年“中国现代艺术展”制作了大型装置作品《为未来考古学设计的陷阱》,因故未能赴京参展。

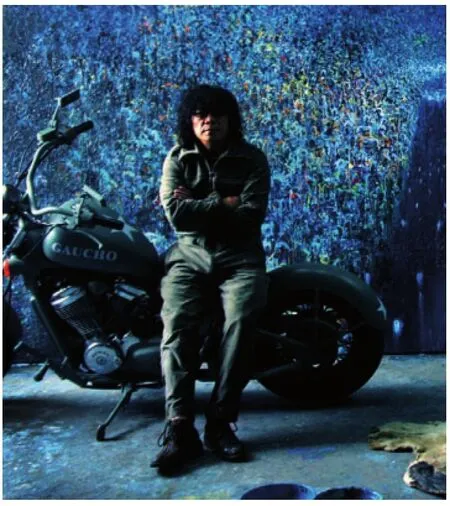

何工在画室

作为20世纪50年代出生的所谓“老哥萨克”[1]一代,何工的作品具有恢宏的历史叙事、近乎宗教信仰般的终极关怀和顽固的形而上学追问,仿佛“革命年代”遗存、冷冻然后被突然解禁的神话和预言碎片。20世纪80年代以来中国社会的信仰危机,是关于“全人类理想”的反思,它不仅颠覆了强大的乌托邦叙事,而且解构了毛泽东时代的集体主义和自我奉献的伦理。尽管如此,对于国家建制和政治民主的激情,仍然是作为知识分子的艺术家的核心价值。

中国当代艺术20世纪80年代以来的兴起,无疑与后冷战时代国家形象重新塑造的急迫诉求有关。所以,对历史、革命、民族、理想等价值的翻转与重构,遂成为当代艺术形式语言建构的一种趋向。类似的情形,在德国的新表现主义艺术家中也曾出现过,被公认为德国当代最重要艺术家的安塞姆·基弗尔(Anselm Kiefer)的作品中就出现过浓厚而微妙的政治内容。基弗尔的艺术既是乌托邦的颂歌,同时又在质疑“乌托邦”。这两种矛盾混杂在一起,正是我称之为 “乌托邦” 迷思的图像建构:用“乌托邦”来反对“乌托邦”。换句话说,这是一种“骑牛找牛”式的路径迷宫。何工的近作,就是这一“乌托邦”迷思的寓言、神话和图像反思。

社会达尔文主义的雄心 布面丙烯 300cmx750cm 2011年 何工

在何工身上能看到那一代人——被灌输者同时也是怀疑者——无法磨灭的集体记忆和性格特征。艺术史上不乏反叛者与开风气的人物,但是将怀疑、反叛与追问贯彻始终并终身纠结的人却微乎其微,在众多的“乌托邦”向往和质疑者中,何工无疑是一个异数。他生长在阶级斗争时代,家庭成分的“非革命”性质决定他几乎是个与生俱来的边缘者。少时的生活和阅读经历使他自我灌输了一种逃离现实往“别处”去的意识,当知青时他就借一切机会出走。在他20世纪80年代早期的作品《筑路工人墓地》《往事依稀》和《巴赫的寓言》中看到的往往是象征与虚无,而到了90年代初期这种虚无逐渐走向了关怀。他的“世纪末演习”系列作品中,成群结队的赤裸者仪式般前行,神圣而荒诞。作为创作者的何工似乎在旁观,以悲悯之心目睹那些走向未知的群氓、圣徒或殉道之士,但同时他本人似乎也参与到这种“乌托邦”仪式里。那个时候他在加拿大,与约克大学一帮非西方背景的社会学者交往甚密,对萨义德思想认同有加,因而以“知识分子”(萨义德、班达概念的)态度质疑和评判当时当地的主流话语和支配性权力几乎是何工思维和艺术表达的基本状态。后来他又回到美国一边作兼职教师一边创作,激进于多元文化和反战运动,“白人中心主义”成为他批评观念的标靶,这无疑也是萨义德“东方”理念影响的结果。而“9·11”事件突然以极端方式发生则令许多人思维上措手不及,何工也是如此。事件将不少左派西方知识分子推向了另一边,而用何工自己的话说就是“怀疑自己的判断,虚无又占了上风”。于是拾起一直存在的嘻皮情节,再次以“逃跑的方式”漫无目的地浪游甚至入住了在亚利桑那的嘻皮聚落,在那以后直到2004年他创作了一些肌理厚实的黑白作品,在名为《January(一月)》的画中,传教士、旅行者和大兵无奈地打盹于同一长椅上,何工说他表现的是“国家的黩武和民间的(准确说更像是何工本人的)感伤”,再后来他就以“陪老母亲”的理由回国了。从2005年开始他在四川大学带绘画研究生,本可以温和地融入国内,特别是成都和气生财的环境,但他秉性难移,转而对国内文化机会主义和犬儒主义进行毫不妥协的攻击,他画了许多以“社会(达尔文)主义”为题材,题为《圣诞启示录》的、具有狂欢意味的作品,仿佛基督教世界中的末日和天启。他认为“问题就摆在我们眼前!”仿佛他看到“风车”并单枪匹马冲了上去,而周围却没有志同道合者。自创办高地艺术村,特别是重走当年切·格瓦拉的“摩托车之旅”之后,何工更明确了知识分子艺术家的立场,其近作图像更为纯粹有力,直接将矛头对准宗教、迷信、暴力与工具性。

弗拉基米尔花园 布面丙烯 350cmx480cm 2015年 何工

在2014年创作的《可以跳锅庄》中,何工将世俗化了的“广场舞”视为当代神话的一个碎片。曾经的神圣已经铜锈斑驳衣不蔽体,新威权社会中的大众全然是群氓,集体无意识的庸俗渴望给威权腾出了肆无忌惮的空间。“小苹果”之类的流行病毒不仅通过街道荷尔蒙和文艺青年,也通过一些所谓“文化名人”的“心灵鸡汤”传播。城市化进程变成了更易于操控的笼子……

美国政治学者罗素·雅各比(Russell Yacoby)曾经质疑过乌托邦的“权力主义倾向”,但他也说过,“一个丧失了乌托邦渴望的世界是绝望的”。与雅各比所不同的是,何工认为乌托邦概念本身就是令人绝望的,它不仅是整个“文革”历史的一环,更与基督教末世论和天启思想密不可分。“天启”(apocalypse)一词在希腊语中的原意指“揭示原本存在的东西”,即是说历史的发展是黑格尔式的不断揭示自身固有目标的、有着浓厚叙事性的过程。对历史的这种“前理解”在何工看来正是不切实际的乌托邦迷思。2015年创作,至今仍未完成的《弗拉基米尔花园》表达了这种迷思。列宁一手创建的苏联在20世纪的坍塌被认为是一个划时代的事件,也是建造人间天堂的“乌托邦”梦想的终结,何工的绘画表达了这个“天堂”坍塌之际的种种不安和迷惘,当然还有绝望。

何工的艺术多以宏大的历史叙事为前提。按照基督教的观念,由于人类与生俱来的“原罪”,历史的进程被描述为一场光明与黑暗之间的争斗。而当宗教思想被理性主义和工具主义所取代以后,基督教末世论也随即被现代社会的“革命者”以一种世俗化了的方式传播开来,暴力遂在革命话语中取得了合法化的位置。在《墙角》一画中,何工将和平主义者的林肯与西班牙画家戈雅的名作《1808年5月3日夜枪杀起义者》并置在墙角,模糊了暴力与非暴力的界限,在历史的“墙角”处,这些自觉或不自觉的“革命者”都是暴力的施受者,既生产暴力,也收获暴力。

而在中国,“天堂”和“地狱”轮回的观念虽然广泛存在于在佛教、道教和一些民间信仰之中,但在19世纪末以来革命话语的冲击下已经开始衰落。特别是1949年以来马列主义、毛泽东思想在中国普遍取代了当时已显得过时的各种宗教教条。这也正是后来“文革”造神运动的社会基础。“文革”期间中国社会政治生活中的宗教狂热就是中世纪清教思想的现代翻版。今天,美国式的乌托邦通过西方式的民主成为了“武装的传教士”手中最为锐利的意识形态武器。今日中国社会人们普遍膨胀的商品拜物教,与其说是西方舶来的,到不如说是一种古今中外混搭的怪胎。2014年创作的《夜读》,还有稍早些时候的《霜季》,是对“乌托邦”的叹息呢?还是追忆?前者图像中的人形飞行器让我想起伊卡洛斯,他是希腊神话中代达罗斯的儿子。他使用蜡和羽毛造的翼逃离克里特岛时,因飞得太高,双翼上的蜡被太阳融化,他也跌落水中丧生,被埋葬在一个海岛上;后者仿佛冬夜,有人取火自明,孑然一身于红色的虚幻的革命神殿之中,也让我想起“文革”中毛泽东在天安门上接见红卫兵的场景。同样有一种独立于人海喧嚣中的孤独与尊严。

左 可以跳锅庄 布面丙烯 240cmx350cm 2014年 何工

右上 哗变之船 布面油彩 220cmx245cm 2009年 何工

何工认为,乌托邦并不在于它在本质上能否实现,反而在于它是如此显而易见地不可能实现,例如“大跃进”和“文革”等等,过于简单地迷信理性设计的做法,这其实也是一种偏执和癫狂。20世纪八九十年代之交的东欧剧变从更大的历史叙事来看,恰恰是欧洲启蒙主义价值观在当今世界的崩溃。苏联政府的垮台,不仅标志着全球范围内“去西方化”浪潮的开始,更印证了西方自启蒙以降的“革命”传统,即革命(revolution)在词源上的本意:回到原初。

但何工的艺术及其反思使我们“回到”哪里呢?囿于宏大叙事的“乌托邦”思维使得他最近的作品中提出的问题远多于答案,何工自身的矛盾性正是乌托邦在当下社会尴尬处境的最佳写照。我们是要承认乌托邦的终结从而成为某些“公知”所说的那种“根本不去选择的人”,还是继续对乌托邦理想保持某种程度的虔诚呢?作为艺术家,何工虽然未用语言明确回答,但与他相处的经历或许能说明一些问题。2009年我同何工开车穿越美国时回过他的老窝子田纳西,他指着大烟山说:“翻过山去就是印第安切诺基部落,再往前就是当年的黑山学院了……”说到阿尔伯斯、劳申伯、犹太马克思主义他很神往;成都高地艺术村为何工所创建,有名为“国际锅”的集体食堂和不限量的大锅饭,有外国驻留艺术家开办的免费英语班,但因为太偏僻没有藏家到访年轻人纷纷离开了,“国际锅”的音响被盗了,数十套床上用品所剩无几,几百个杯盘碗盏不翼而飞,高地变得凋零。当主要赞助人(何工的弟弟何农)建议他建立制度加强管理时他说:“这是我的嬉皮避难营,不是部队。”在我对他的一篇访谈中,他提到创作这些作品的灵感源于他对肖斯塔科维奇《第四交响曲》的聆听。值得注意的是,这首乐曲的创作时间是在1935年至1936年,正是斯大林以铁腕强权统治苏联的时期。那个时期,人民拥有的自由,就是选择告密与被告的自由。何工特立独行的创作表明这样一种立场:真正的知识分子没有退出历史的权利。知识分子不能因为既不满于平庸的生活,就为自己形而下的日常生活寻找一个形而上的理由。哈维尔(Václav Havel)说,在后极权社会中,一个人应该“在真实中生活(Living in truth)”,或说“在真理中生活”,我觉得,这句话可以拿来作为何工艺术的注脚。何工的艺术和“乌托邦”迷思,有感于当代世界的分崩离析。在这个世界中,一个人很容易有各种脱节、分裂、剧变却不以为意。而何工艺术和思考的珍贵在于,他是一个有勇气的践行者和时代重负的担当者。他以艺术行动贯彻了他的思想,他一个人的“乌托邦”。迄今为止,他的艺术与生活保有一种贯穿一致的东西。

2015年2月12日夜于贵州安龙

注释:

[1]哥萨克一词源于突厥语,俄语(казаки)的含义是“自由自在的人”或“勇敢的人”,原指从金帐汗国逃到南俄罗斯地区从事游牧的鞑靼人和斯拉夫人,后泛称15—17世纪从农奴制压迫下出逃的农民、家奴和城市贫民,他们住在人烟稀少的边远地区,靠当雇工为生。是俄国的民间文学中的“绿林好汉”,后成为骁勇善战的骑兵。哥萨克为中国读者所熟悉,是因为俄国作家托尔斯泰的《哥萨克人》、果戈理的《塔拉斯·布尔巴》、肖洛霍夫的《静静的顿河》、绥拉莫维奇的《铁流》、巴别尔的《骑兵军》、富尔曼诺夫的《夏伯阳》、阿·托尔斯泰的《苦难的历程》,还有波兰作家显克维奇的《火与剑》等文学作品,以及列宾的名画《查波罗什人写信给土耳其国王苏丹》,这些作品都为我们形象地描绘出一个“强悍的马上部落”。中国“50后”和部分“60后”的文艺青年,青少年时期正是读这些书长大的。耳目所染,气质、经历都有相似之处。所以,他们便套用“老哥萨克”这个称谓来为自己正名。这个称谓在学美术的年轻人中特别流行,几乎成为一种“江湖”暗语。

LIVE IN TRUTH:UTOPIAN DELIBERATIONS IN HE GONG’S RECENT ARTWORKS