高妙传神——跟随展览走近关良

王亚楠

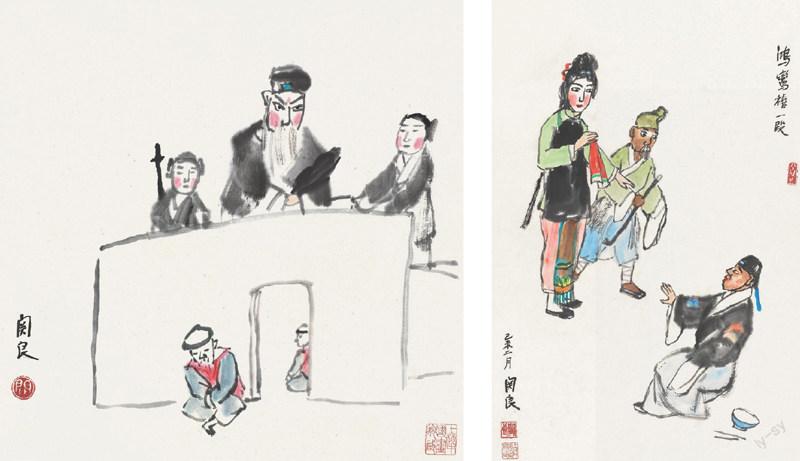

由中国美术家协会、北京美术家协会、中华艺术宫、上海中国画院、北京画院共同主办的“20世纪中国美术大家系列”之“高妙传神——关良绘画艺术展”于2015年4月10日至5月9日在北京画院美术馆举行。这是开创中国戏剧题材绘画的艺术大师关良,继1956年在北京举办个展之后,再次与首都观众的艺术交流。展览聚集了关良先生20世纪30、40年代对戏剧人物绘画的早期探索之作,50、60年代趋于个性化的风格之作,以及70、80年代笔墨老道的成熟之作。更为难得的是,此次展览征借到关良艺术中较少呈现的风景、静物、写生,以及革命样板戏等题材作品,为观众理解关良的艺术渐进之路,提供了一次宝贵的机会。

天趣萌生 稚拙传神

关良是20世纪引领近代水墨戏曲人物画高峰的大家。他一生创作丰厚,有舞台速写、油画、水彩、水墨画等。他的水墨戏曲人物画将中西方技法相融合,撷取戏曲人物为创作母题,以稚拙、古朴之风跃入世人视角,令人惊叹不已。因此,关良可谓采用传统水墨形式画戏的第一人。对中国画的题材而言,这当是一种前所未有的开拓。他以夸张的造型、精炼古拙的笔墨创作而成水墨戏曲人物画同戏曲表演艺术有着诸多的共同之处。同时,他的作品也由于不讲究人物造型,仿佛儿童的信笔涂鸦而不为世人所理解。那么到底关良在创作中是如何把握对形的考量?他为何选取了戏曲人物作为绘画表现的主体?他怎样将油画、国画以及戏曲艺术熔于一炉而自出机杼?展览中融入了很多这样的问题,关良在“现场”——为观众进行了解答。

很多人觉得关良的作品画得像儿童简笔画一般,看不懂其中的奥妙,关良对此解释道“例如画《空城计》,按照舞台速写,场面上可以有许多人,但我表现时却舍弃了看守西城的老兵和司马懿带来的兵卒,只取了城楼上羽扇纶巾的诸葛亮和城下疑虑不决的司马懿。通过这种‘构思,定下了‘取与‘舍,突出了重点,作品的主题倒反而更加鲜明了。这在中国传统画论中,就叫‘以少少许胜多多许。而这种少少许不是凭空从天上掉下来的,也不是简单的省略,而是经过深思熟虑之后取得的,可以说是‘千虑之得。实乃是‘不工者,工之极也的体现。”可见,删繁就简是关良在创作过程中经过艰苦思索后的主动选择。他早期的水墨戏剧人物画多偏重在客观舞台形象的简单速写和撷取素材。经过创作经验的不断累积,他对画面的构图与气氛的营造拿捏得更为纯熟,线条也更加简单,色彩的运用则趋同于西方现代流派所倡导的平涂。此外,也有一些人认为关良的作品中所描绘的内容和舞台上的真实场景不一致,因而怀疑这是关良在创作中的主观臆造。针对这一问题,关良回答说:“我每作一幅画在构思时,就必定着力于自己对某一戏剧情节的理解和感受,致力于刻画戏剧人物在特定的情景之中的精神面貌、心理状态、性格气质。我并不去如实地模拟或追求剧中人的扮相、动作、服饰等的外在形象,甚至并不拘泥于戏剧的某些具体情节、舞台场面和场景构图等等。倘若我如实地摄取舞台上的任何一个场景、一种画面或构图,其结果只不过是种剧情的图解、人物的绣像而已。于是,我对剧情、人物反复地理解、领会和加以推敲,重新安排了舞台形象之间的关系,并以一种比较含蓄而又率真的艺术手法进行处理,画出来的作品让读者看后,不是一览无余,而是有了想象的余地。”经过关良先生对自己在创作中的立意、构思以及文化立场等方面的逐一解说,观众更能够理解这些看似简单的线条与晕染背后,是画家怎样的考量与不断精进的笔墨。

人生如戏 知音相伴

20世纪早期的中国是一个政权交迭、动荡不安的社会,那时的中国人也大多过着颠沛流离、居无定所的生活。所幸的是那却是一个思想激荡、名家辈出的年代。而关良正活在这段岁月里,艺术圈鼎鼎大名的齐白石、郭沫若、李可染、倪贻德、盖叫天等都是他的知己。他们或在艺术上提携,或在戏与画中切磋,或相伴出游作画,或一同畅谈理想。关良在自己撰写的回忆录中数次提及他与这些友人的交往。在这份尚存温感的文献中,观众看到了最真实的关良和他的那个时代。

1924年,刘海粟创办的上海美术专科学校邀请关良讲授油画、素描课程。这段时期,他常常到离家不远处的法国公园(后来的复兴公园)写生、作画、看书。他喜欢在这里捕捉一切可以描绘的对象。一位时常坐在亭子里的年轻人引起关良的注意。这位青年脸容清瘦,精神抖擞。“他有时如在吟哦,有时又似在沉思。他时而起立、时而昂首。他居高临下、眼睛敏锐。有时就站在亭子的栅栏旁远远地望着我作画,但他从不来扰乱我的构思或打断我作画。有时我们的目光相接,彼此会心地一笑。多少天来,我见到他,他也见到我,虽然彼此默默无言,但好像已是一向相熟的友人。从他身上感到有一种亲切、炽热的感情,我心中祈愿这个人将会是我的朋友,将会做我的良师吧。”这位青年就是著名文学家、诗人郭沫若。当时郭沫若正和成仿吾、郁达夫组织成立了“创造社”,并邀请关良为《创造杂志》设计封面和插图。之后,在郭沫若的建议下,关良同他一起参加了北伐战争,并担任国民革命军总政治部宣传科艺术组组长。他们穿着戎装、脚踩草鞋,一路日晒雨淋、餐风宿露,浩浩荡荡直奔前方。20世纪40年代,关良的戏曲人物水墨画还处于初探阶段,社会上对他的评价褒贬不一。这时郭沫若对他说:“这是你的独创,你要坚持走自己的道路。新作品出世,肯定会碰到很多困难,有的人不一定理解它,接受它。你多画些,我支持你。我不但要给你题字而且还要为你写文章,向大家介绍……”,还将关良几十张戏曲人物画一一题了词。

写照传神,俯拾即是。

良公画舞台人物,

可谓维妙维肖。

然人生——大舞台也,

日本有浮世画,写当世风俗。

为西人所重视,

吾国画艺,多避现实,

良公盍亦写人生舞台乎!

卅年冬日郭沫若题

良公与余交二十年矣,

兼善中西画法。

在沪时曾为《创造周报》及余所著画图藻饰。

北伐时曾参加政治部,担任艺术组组长,

非徒以蛰居艺术之宫而满足也。

尔来相别十余年,去岁杪始在渝重晤,

而其艺益有进境矣。

即观此长卷,以旧剧体态为题材,

笔力简劲,妙能传神,

可谓别开生面矣。

民国卅年九月卅日 郭沫若题于金刚坡下

本次展览也从藏家手中征借到一件郭沫若题款的关氏之作——《击鼓骂曹》,郭老题“不为威武屈,壮哉弥正平。悠悠千载下,击鼓尚闻声”。这件作品作于1943年,正是关良探索戏曲人物画创作的早期风格。画面中击鼓的祢衡以流畅、率真的线条勾勒,衣物用淡墨轻染,须发以渴墨皴擦,可谓“心随笔运,取象不惑”。

2013年10月间,倪贻德家属在整理旧居的过程中,意外寻获一批倪氏生前遗留下的文献资料,其中有一本他本人整理的1934年个展报道的“贴报簿”。由商务印书馆出品的这本贴报簿,墨绿色硬纸封面,宽30.5厘米,长39.5厘米。其中夹有两张关良于1939年题赠倪贻德的戏曲人物水墨画。这两件绘制于抗战初期的作品,不仅是对关、倪二位现代洋画家早期交游的历史见证,同时也是目前所知关良对此类题材最早的试笔之一。难得的是,这两件作品此次也在本次展览中得以展出,即《潘金莲》与《戏剧人物》。其中《戏剧人物》题“贻德仁兄雅正。已卯十月关良画”。

关良在上海美专任教期间,倪贻德刚刚毕业留校,担任函授部编写工作,因此与关良共事。二人又都加入了郭沫若组织的“创造社”,故而时常在一起聚谈。不过据倪贻德的记述,他在认识关良之前就已听闻了这位画家的大名。当倪还是学生时期,“上海东方艺术研究会”举办了第一届画展,展出了陈抱一、许敦谷和关良这三位留日艺术家的作品,会址就在上海宁波旅沪同乡会的二楼。关良的作品以粗大的笔触、浑厚的色彩,以及看似幼稚却含蓄着无穷趣味的表现深深吸引了前去观展的倪贻德。此后倪的耳边就经常听到关良的名字还有对他的种种描述:“一个天才的青年画家”、“一个新派画家”、“完全度着艺术家的放浪生涯”、“提琴也拉得很好”……,这让年轻的倪贻德渐渐憧憬起与关良的见面。“中等的身材,宽阔的肩膀,头发有些蓬乱着,翻领衬衫的外面,套着一身不十分整齐的洋服——完全是一个艺术家的姿态。尤其是深藏额下的一对细小的眼睛,是他全部的特征。他的神气很像日本已故的画家中村彝所画的爱罗先珂像的样子。但他的这对细小的眼睛,却较常人格外的尖锐、明亮,他从这对细小的眼睛里,发现出常人所看不到的微妙的色调和优美的形式来。”这是倪贻德初见关良时的印象,描述得颇为生动,字里行间流露着对关良的欣羡与青睐。在一趟从南京开往上海的火车上,同行的倪贻德和关良进行了一次恳切的长谈。他们从塞尚、雷诺阿谈到近代画家的特点,又谈到音乐、京戏。关良说他研究了谭鑫培的戏和塞尚的画正有异曲同工之妙,虽然二者的艺术范畴不同,但成为佳妙的原则是相同的。自此之后,关良和倪贻德的关系开始熟络起来,常常一起探讨艺术领域的种种问题。在倪贻德看来,关良是真正理解西方现代艺术诸多流派与主义的人。他不像理论家仅仅是停留在书本上的概念知识,又不同于一知半解的艺术家只会表面的模仿。他乃是抓住了印象主义、野兽主义、立体主义这些西方现代画派的灵魂,进而熔铸到自己的艺术中。1931年,关良与倪贻德同在武昌艺专任教,二人在一起谈论的机会也就多了。每逢提起中国艺术的现状,关良总是说:“我们的艺术还是追随西洋画,应当更接近一点东方才好,中国人应该表现出中国特色。所以还得研究中国的古画,例如石涛,他的画论和现代的洋画有着不谋而合的地方。此外还要从石刻、佛像、书法以及民间艺术等方面去研究,这样或许会有新的发现”。此后,关良一直在思考如何用西画的材料来表现中国精神。这不单纯的是中国题材,也不简单的是中国技法,而是在油画上如何表现出整个中国的气氛,同时又不丢掉油画本来的韵味。为了更多地借助中国传统文化元素来探索一条表现“中国气氛”的西画之路,关良不断地去尝试,最终他将目光聚焦在幼时便已痴迷的舞台艺术——戏曲之上。

由于小时候受南京“两广会馆”小舞台的熏陶,关良一直对京剧有很深的情感。这小小的戏台,不仅凝聚了千百年来民族文化的精粹,同时也反映着中国人民的才华和智慧。戏曲所讲究的舞台美学以及表演中的虚实结合,恰恰和绘画有某种相通之处。关良渐渐发现,戏曲这一具有传统气息以及民族韵味的领域,是一片可以汲取营养,用以丰富自身艺术的广袤海洋。于是,他在教课之余常常去看戏,流连于“大舞台”、“共舞台”、“天蟾舞台”、“亦舞台”……这些戏台之间。而且每逢看戏,他总要带着速写本,记录着舞台中各种角色的音容笑貌、神情姿态,回到家中再试着用笔墨、宣纸表现出来。为了画好戏剧人物,关良不仅要弄清有关戏目的剧情、场次、人物关系与性格特征,还特别跟随北京富连成科班出身的周某学戏。他买来髯口、马鞭和靴子,练习吊嗓、踩点、云步、身段、招式、唱腔……学戏之后,关良再画起戏曲人物,已经不像之前那样浅滞板薄、索然无味,而是带有些情节味,一些雅致气息了。

1946年,国立艺专在杭州复校后,关良来到了林木幽蔚的哈同花园。在结束了日军的轰炸、扫射,生活的动荡、流离之后,短暂的平静和安宁让关良感觉找到了可以从事艺术创作的理想境地。杭州任教期间,关良有机会常去看时称“活武松”的著名京剧表演艺术家盖叫天的演出。看戏的同时,还不忘在速写本上记录下每个精彩的瞬间。因机缘,盖叫天到关良的寓所去拜访这位画戏的艺术家,二人相谈甚欢。盖叫天对京剧演出中各种诀窍的相授,让关良对如何用画笔来画活这些角色,以及角色间的关系、动势的掌握都有了更深的体味。此后,盖叫天常常让关良画他在剧中扮演的各种角色,他摆出架势、示范身段和动作,好让关良抓住最美的瞬间。盖叫天曾对关良说:“我演武松打虎,总是等锣鼓点子‘蹦——登——呛的亮相完毕了之后才有人鼓掌、拍照,这倒是‘好点子上。演员在紧张的表演过程中,观众是无暇叫好的,我自己也认为亮相时最美。因此初次接触您的画,看不大懂,还认为是散了神。后来才慢慢看懂了,您是专选我亮相还未定的时候,也就是锣敲点子‘蹦——登——还未到‘呛的时候,抓住这瞬间的动势于画面上。因此在画面上的人物也给人一种美的享受,您是用这种办法传神的,真是画中有戏。”

1942年中秋时节,关良在内地举办了一场个人展览,这也是他的戏曲人物题材绘画首次大规模的公开披露。由郭沫若撰写的《关良艺术论》登载于《中央日报》的副刊上,肯定了关良在艺术上对于民族气度的坚守。展览分别在成都与重庆两地举行,观者络绎,评价也是毁誉参半。借着展览余波未尽,关良给李可染画了一本戏剧人物册页。此后关良随校返迁至杭州,李可染则迁至北平,任教于中央艺专。李可染师从齐白石,常去拜望,一次携了关良这本册页带给白石老人。老人看后一时兴致勃发,欲约关良相见。得知关良居于上海,不便来访,便在册页的扉页上题了“关良墨趣”四个大字。1953年,关良画了四幅戏剧人物,其中一幅款写“白石前辈指正。一九五三年关良”。这几件作品藏于北京画院,属于齐白石的收藏。根据事情的发展推算,可能是李可染将白石老人题字并想约见关良的事情告诉了他。关良心怀感激,在1953年画了这几张作品,交由李可染带给白石老人。无独有偶,齐白石也画了两幅作品赠予关良,一幅《螃蟹》、一幅《鹰》,其中《螃蟹》题写“良公老弟同道,九十三岁白石璜请讲”。1937年,75岁的齐白石听信长沙舒贻上算命说,用瞒天过海法,自署77岁。由此而知,这张款署93岁的作品应是作于1953年,即与关良赠齐之作画于同一年。展览中这几件作品亦有呈现,并且关良四件戏曲人物此番是首次展出。遗憾的是,齐白石赠关良的两件作品未能顺利借展,为此展厅用复制品还原了其中的《螃蟹》。几幅作品,见证了上世纪画坛两位奇才的交往。所谓的惺惺相惜,或许正是如此。1956年,中央美术学院华东分院改为浙江美术学院,关良因工作关系到北京开会,终有机会去拜访仰望已久的白石老人。他与李可染来到白石老人家,正逢老人作画。可染有心,带去了之前那本册页,引荐关良之时又将册页递给齐白石。齐白石翻看了几页,回忆起来,紧紧握住关良的手,连呼他的姓名。那年是齐白石离世的前年,纵使时隔十余年,白石老人依然记得这位以水墨画戏曲人物的画坛后学,可见关良四十年代的作品,已经能够直入人心,令人印象非凡。

一个画家,其艺术的起步、成熟、转型,都与外界的环境和他所处的圈子息息相关。为了复原一个立体而鲜活的关良,展览特别开辟出一层展厅,结合《关良回忆录》的叙述展出了这些有故事的作品,带观众回溯到那个时代,去看看关良的艺术人生,去品品他的画中百味。