枰中侠侣

马戈

第五回 酬知己佳人有意

结棋缘少女无心

晋胡子听说救他的人只有二十上下,摇头笑道:“这是个跑腿的,背后定有能人。”小梅说:“刚才好像有人跟着女儿,一掉头又不见了。”胡子说:“跟着你的,十有八九是梁家派来的。”又小声嘀咕道,“多亏没对你下手。”正说着,又见人影一闪。胡子说:“不管他。爹饿了,咱先填饱肚子再说。”说着拉起女儿,走进一家茶社。 原来,县太爷蔡其风不是不知晋家含冤,但梁老板花了银子,又是本县大户,蔡老爷只得暂时收监。现在红叶打抱不平,其时二人正打得火热,蔡其风思得一计,一面安排放人,一面派师爷知会梁家。

梁老板料那晋胡子出狱后必离开本县,星夜派人出城,在邻县路口设下埋伏,又命人去监外守着。谁知下人露出行迹,被胡子察觉。他父女走进茶社,并没吃喝,直穿店堂,进后厨上小街,轻轻松松就把尾巴甩了。等梁老板反应过来,晋家父女早进了百羊山。

百羊山树高林密,时有野兽出没。除了樵夫猎户,鲜有行人问津。小梅不解,父亲为何宁愿进山,也不离开本县?她哪知道,父亲最近和一个叫阿风的女人好上了。

晋胡子带着女儿,在大山深处结庐而居。防人也防野兽,四周挖了陷阱,后来又陆续养了鸡鸭和鸽子。小梅自打进山,就扮作男孩,成天风吹日晒,皮肤变黑了,嗓门也粗了,不用扮都挺像的,鸽子也从没报过警,但做父亲的,总是不放心。

阿凤是个谜一样的女人。皮肤娇嫩,腰细臀丰,言谈举止一看就是大户人家出来的,偏偏每次相会都穿着下人的粗布衣裳,不是破,就是缀着补丁。年纪倒不大,过完年才二十四。晋胡子猜想,肯定是哪个豪门里的小妾。

两人初次相识,是在石桥附近通往娘娘庙的山路上。当时阿凤穿着粗布衣裳,打扮得像个村妇,但她的脚露了馅,下人都是天足,哪有三寸金莲的?三寸金莲怎么干活?还带着随从!上山时咬着牙一步步挨上来,下山时撑不住了。俗话说:“上山容易下山难。”她是小脚,又是女流,脚底下没抓劲,坡路上又没石阶,一不留神就是一个屁股墩。光是晋胡子看着,就摔了三次。胡子于心不忍,削了两根树棍,一根给她作拐,叫她自己拄着;另一根一人拿一头,胡子在前,把她领下山。下山后,胡子说,以后别到这庙来,这庙小,没什么香火,路也不好走,平时人也稀,想雇个小轿也没有。说完就完了,也没想到会有什么结果。其实和她说话时,胡子根本就没正眼瞧她。他打光棍好多年了,算算年龄,其实才三十五。这个老实人,从来不会盯着女人看。他觉得看哪都不合适,索性低着头,哪也不看。阿凤不说美丑,就说长什么样,你要问他,准答不上来。

那位说了,胡子是结过婚的,女儿都十五了,还这么脸皮薄?要不怎么说他老实呢!再者当时封建社会,男女界限可不是现在的年轻人所能想像的。

阿凤却从中看到两点。第一,这汉子看着粗壮,却聪明能干。男女授受不亲吧,他能想出办法来,帮她解决难题,还不用肌肤相亲。第二,心肠好。按说素不相识,她一不是小姑娘,二没打扮得花枝招展,怕人认出来,特意穿得破破烂烂的。他肯出手相帮,说明不是慕色,也不是慕财,就是心地良善。下山后,还嘱咐这嘱咐那的,让她心里春风荡漾。晚上一个人独睡时,能咀嚼好半天呢。

晋胡子万没想到,阿凤竟然找上门来,幸亏女儿不在家。其实阿凤之前已经码准了,胡子他们家就父女俩,也是苦命人。那天就是看到女儿出去了,人才进来的。和阿凤一起的,还是那个田嫂。阿凤进屋,田嫂就守在门外。阿凤那天也没多说什么,只把两双亲手做的布鞋放在桌上,说大哥,我就不说谢了。这是我学着做的,不要嫌丑,算是妹的一点心意,说完掉头就走。晋胡子怔在那里好一会,愣没反应过来。

鞋子被藏起来。女儿睡着了,或者不在家,胡子才拿出来看一看。这两双鞋像一把小石子,丢进了他心底的那方寒潭。那里早先是死水,静得像是凝固了。现在慢慢活泛起来,有点不安分,极有耐心地荡着波纹,让心不知不觉飘浮起来,恍惚起来……也让他一次次想起亡妻在时两人的恩爱。女儿五岁那年妻子死了,死的那样突然,让人心碎,让人发疯。他不想追忆往事,问题是,一看到那鞋,怎么能不想起结发的苦命的妻呢?

一连串的没想到接踵而来。胡子以为阿凤送鞋,事情就结束了,岂知这只是开始。后来他才知道,他的行动规律和路线,人家全码得一清二楚。也难怪,他的行踪太简单了。他到哪都能碰上阿凤,隔三岔五就能偶遇一回。这么巧?每回还是她先说,大哥忙啥呢?

胡子后来明白了,心说我忙啥你还不知道,一本账全在你肚里装着呢。

老话说:“男追女,隔重山;女追男,弹指间。”虽说女追男容易,阿凤可没少费劲。就因为胡子太老实了,追的难度才异乎寻常地大。也正是因为胡子老实,阿凤才越是艰险越向前,屡败屡战,百折不回。最终还是把五大二粗的晋胡子擒进了自己的温柔乡。

晋胡子和阿凤越来越黏乎,越来越分不开了,每次分开都那样折磨人,每次相见都让人血脉贲张。胡子越来越多地提醒自己,要谨慎,要仔细,别露出马脚,女儿不是小孩了,一次两次好瞒,天长日久就难了。有时他偷偷留意女儿,察颜观色,发现她不是装的,是真没发现,这让他长舒一口气,他可不想因为自己这段偷偷摸摸的感情伤了女儿的心。

然而晋胡子还是犯了错。就像一个棋手,过于关注枰上某个焦点或难点,对简单的问题反倒视而不见。他竟没察觉女儿最近也忙呢,还交了个异性棋友。他没想到一向精细的女儿之所以没发现爹爹的不正常,是因为她已经不正常了。

晋小梅遇到怀远纯属偶然,和怀远成为棋友更是匪夷所思。那天爹爹出去了,说找个铁匠打锄头,小梅就在山中射猎,因追一只受伤的野兔,不知不觉跑出老远,眼看那兔子已是筋疲力竭,忽听有人说话,小梅赶忙隐在灌木里,见两个和自己差不多大的小伙,挑着柴,边走边说棋上的事。这个说:“我那步进车捉马太臭了,其实你没什么厉害的,当时怎么就糊涂了呢?”那个说:“不过你退炮送吃是好棋,要不然我肯定能赢。”

小梅听得莫名其妙,这两人并没下棋,谈的却是棋。当下身不由己,远远跟着,听他们一路谈论,似懂非懂,心中甚是好奇。直到走近乐山棋馆,小梅才醒过神来,收住脚步。乐山棋馆的招牌她瞧见了,四个字只认得中间两个,一个是山,一个是棋。看来这是个下棋的地方。在棋馆门口,小梅还见到和那两个小伙穿着一样的人,也背着柴,只是岁数大些。小梅听爹爹说过武馆,那是武师教人习武的地方。

回家的路上,有个念头刚冒出来就被小梅掐灭了。去棋馆学棋,爹爹肯定不让。想起爹爹小梅就觉得心里堵,而且有太多的困惑和不痛快:爹爹为何要隐瞒武功?为何从来不提死去的娘?为何遇事总是忍让、没半点血性?

自从遇见两个男生,小梅一直在回忆他俩的容貌。一个略高些,也略壮些,另一个瘦些也矮些。矮瘦子叫虾米,虾米叫那人怀远。怀远不但高些壮些,皮肤也白,别看挑着柴,穿着一样的衣服,小梅敢断定,他是公子哥。想到他是公子哥,小梅就有了成见。要是哪天这小子没运气,撞在我手里,非教训他一顿不中。不过想想爹的告诫,别惹事,见人躲着点,小梅又叹气道,算了吧,饶了你。要不是怕爹不高兴,不把你揍出屎来才怪!

过了一天,爹又出去了。小梅想起那天的兔子,那里会不会是兔子窝呢?想到这,心安理得出去了。谁知提着枪转了半天,兔子没有就算了,人也没有,把小梅气得呀!

小梅不信邪。第二天一早,她就盼着爹出去,谁知爹在院里削锄把安锄把,完了又打扫鸡窝,直到中午才出去。爹前脚走,她后脚也去了老地方。等来等去,还是不见人。回去吧,天还早,就埋头用树枝在地上画个棋盘,拿小石子当车马炮,自己和自己杀起来。一边下,一边还自言自语:“快跑,不跑我吃你马了!”“你吃呀,你吃呀,我这马不要了,你吃一个看看,借你俩胆!”“哟嗬,你这马有毒啊,我偏吃!你能把我怎么着?”“怎么着?我这还有一马呢,我踹了你这条破车!”小梅举起“马”正要向棋盘落下,忽然停住了。

一个英俊的小伙子不知何时来到她身边,把她吓了一跳。

“你这是马还是象呀?”他眯着笑眼看着她。“要吃这条车,得飞田哟!”

“要你管?”小梅白了他一眼,心里扑通扑通乱跳,好多小精灵在里面手舞足蹈,齐声说太好了太好了,怎么才来呀,等你半天了。小梅清了清喉咙,一本正经说,“我这叫象棋,任何一个子都可以当象使,怎么啦?少见多怪!”

“噢,象棋原来是这么回事,我真是孤陋寡闻。”他的笑里分明含着嘲讽。

小梅想起来了,他是那个公子哥。不屑的表情马上写在脸上,斜睨一眼他的砍刀和扁担:“会砍柴吗?挑得动吗?看你细皮嫩肉的,能挑二十斤?十五斤?要我说你就挑十斤吧,一头五斤,放心,没人笑话你。”

怀远被这个小弟弟(他感觉“他”比自己小)说着短处,马上转移话题:“别扯那没用的,有本事棋上分高低。砍柴有什么用?挑柴有什么用?能成国手吗?”

小梅一声冷笑:“下就下!输了别哭。公子哥,就你这猪脑子也敢下棋?”

怀远扔下砍刀和扁担,蹲下来就码“棋”,说你这什么棋呀,连个字也没有,谁知道谁是谁呀?小梅说,真笨,大的这是车,中不溜的是马和炮,最小的是卒。怀远说,行行行,你可别耍赖,就这破棋,我照样把你拿下!

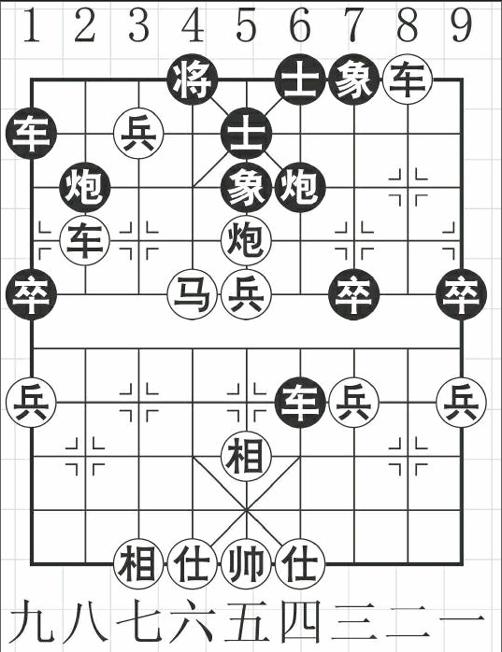

嘴不饶人的晋小梅,狠话说完心就虚了,既到了这一步,也不能当缩头乌龟呀。两人下的虽是石头子,那个认真劲是一点不含糊。一边下,一边还告知对方,我这是马哟,我这是车哟,下几步就得把全盘子力确认一遍。弈到附图时,执红的小梅看到太阳偏西了,心说坏了,爹爹要回来了,眼前的棋肯定是自己好,也没认输的理,就胡乱用马踩象,怀远飞掉,她又用炮打士,就是故意乱走,想快点结束。没想到怀远认输了!

小梅得意起来:“怎么样?小爷的棋有点意思吧?名不虚传吧?公子哥,砍柴挑担你不行,下棋也不行。”怀远说:“你这什么破棋,看也看不清!明天我带副棋来,咱们正经杀一盘,看到底鹿死谁手。”小梅站起来拍拍屁股,正想再奚落他几句,忽见住处那边鸽子扑啦啦乱飞,失声叫道,糟了糟了,拔腿就跑。正是:闭眼瞎走也能胜,惊鸽骤起乱芳心。毕竟小梅家中出了何事,且听下回分解。(待续)