侦查不公开原则的实践展开

——以法益权衡理论为视角

李小丽,郑翔宇,周 帆

(北京市朝阳区人民检察院,北京100000)

侦查不公开原则的实践展开

——以法益权衡理论为视角

李小丽,郑翔宇,周 帆

(北京市朝阳区人民检察院,北京100000)

侦查不公开是各国侦查实践中的基本原则,具有保障人权和打击犯罪的双重功效。然而,司法实践中,侦查不公开原则屡遭诟病。如何破解侦查不公开原则面临的实践困境成为当下难题。将刑法中法益权衡理论引入刑事诉讼程序中,在法益权衡的视角下深入研究侦查不公开原则及其例外,对于完善侦查不公开原则大有裨益。

侦查不公开;法益权衡;侦查信息梳理机制

侦查不公开是指在侦查过程中除法律另有规定或者经过权利人同意或者法官批准外,侦查机关及有关知情人不得对外泄露侦查情况以及侦查过程中了解的情况[1]。侦查实践中坚持侦查不公开,有利于贯彻无罪推定原则,保障犯罪嫌疑人的合法权益;有利于提高侦查效率,推进侦查法治化;有利于保障审判独立,促进司法公正。正因为如此,侦查不公开已成为刑事案件侦查过程中法无明文规定的情况下指引侦查参与人以“不公开”为基本要求的刑事司法规范,被推为刑事诉讼程序中的一项原则。然而,伴随着司法公开的深度与广度同步加强,侦查不公开原则的适用逐步成为众矢之的——要求摒弃侦查不公开原则的呼声此起彼伏。“侦查不公开原则”是否已不合时宜?“侦查不公开”的价值应当如何在实践中展现?本文试从解读侦查不公开原则的当代困境入手,在结合法益权衡理论的基础上探究侦查不公开原则的实践路径。

一、侦查不公开原则的困境

梳理侦查不公开原则面临的困境,大致有如下几点:

(一)侦查不公开有违司法公开之趋势

在最高人民检察院公布的《2014—2018年基层人民检察院建设规划》(以下简称《建设规划》)中相关条款明确要求:“细化执法办案公开的内容、对象、时机、方式和要求,健全主动公开和依申请公开制度。除法律规定需要保密的以外,执法依据、执法程序、办案过程和检察机关终结性法律文书一律向社会公开。坚持和完善检察开放日、案件公开审查、人民监督员等制度,切实保障人民群众对法律监督工作的知情权、参与权和监督权。”[2]当下,审判阶段的司法公开得到了各国法律的普遍确认,但在一些国家或地区仍要求侦查活动秘密进行,相关侦查信息既不得向社会公开,也禁止向当事人和辩护律师公开。由此往往引发犯罪嫌疑人在“神不知鬼不觉”的情形下便被“错拘”、“错捕”,人身权与财产权横遭侵犯。而正是由于侦查程序的不公开,侦查违法证据难以收集固定,被错误侦查行为侵权的当事人才经常处于维权无门的尴尬境地。近年来,侦查期间“暗箱操作”、“刑讯逼供”、“监督乏力”等问题日益显现,而侦查不公开原则常常被当成这些司法不公行为的天然“保护伞”,必然备遭诟病。时代的进步,带来各大法系的相互融合,刑事司法程序的公开性也越来越强烈,诸多国家越来越意识到侦查公开之于司法公正的重要性,逐步建立了诸如侦控机关权利告知义务等普遍性的侦查公开机制,侦查程序与内容的透明度越来越高。因此,要求侦查公开、顺应司法公开大趋势的呼声愈发强烈。

(二)侦查不公开不利于加强侦查监督

“正义应当以看得见的形式实现。”传统的法谚蕴含着深刻的法律哲理,司法程序的公正应当以一种公开透明的方式呈现,勇于接受每一位社会主体的监督。侦查是国家机关利用公权力对与刑事案件有关联的特定当事人展开专门性的调查活动,并可采取限制相对人人身自由等权利的刑事诉讼过程,为有效规制国家公权力的行使,应当强化大众对侦查权力的舆论监督,限制公权力的滥用。然而司法实践中,侦查机关为减少舆论监督,常常打着“保障侦查顺利进行之法益”的幌子,不当适用“侦查不公开原则”,消极对外公开与刑事侦查有关的程序和信息。检察机关关于信息公开的《建设规划》日益倒逼公安机关和检察院自侦部门等落实司法公开的进程,也正是出于保障公民知情权,维护司法公正之考量。然而侦查实践中,侦查机关往往以“侦查不公开原则”为挡箭牌,限制民众对特定侦查行为或者案件信息的知情权,动辄以涉及“国家秘密”、“侦查机密”为由,逃避应当依法公开信息的责任,致使侦查不公开原则在司法适用中偏向绝对化,无法有效发挥保护更大社会法益的功效,导致侦查不公开原则备受诟病。侦查作为刑事诉讼程序的初始程序,是保障诉讼程序公正性的“源头”,若是源头都被污染了,整个刑事诉讼程序的公正将无从谈起。近些年来频现的刑事“冤假错案”严重影响了司法公信力,而导致“冤假错案”的一个重要原因就是侦查活动缺少必要的监督,而侦查不公开原则恰恰成为加强侦查监督、促进侦查法治化的“拦路虎”。

二、侦查不公开原则困境之原因探究

反思侦查不公开原则当代困境的原因,有如下两点:

(一)法律法规的缺失

我国当前的《刑事诉讼法》及相关刑事司法解释并没有“侦查不公开”的准确规定,侦查人员适用侦查不公开原则仅仅赖于侦查实践中“保守秘密原则”的理念约束,粗疏的规定及漏洞直接导致司法实践中侦查神秘主义的盛行。现有法律规范中,仅有《中华人民共和国保守国家秘密法》第九条第六款规定将“维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项”作为“国家秘密”予以保密。然而,因侦查过程中的“秘密事项”无法明确认定而欠缺实践操作性,侦查过程中侦查人员往往因无法明确断定某一信息是否为国家秘密而不当泄露,此项规定在司法实践中往往被“束之高阁”。相关行业规范在试图对新闻媒体的过度报道进行合理限制时亦是效果欠佳:《中国新闻工作者职业道德准则》(以下简称《道德准则》)第六条第五款规定“维护司法尊严,依法做好案件报道,不干预依法进行的司法审判活动,在法庭判决前不做定性、定罪的报道和评论”。《道德准则》的规定看似对刑事案件审前新闻报道进行了严格限制,但它仅仅限定在“不做定性、定罪的报道和评论”,对侦查期间案件信息的报道并没有明确限制;另外,《道德准则》的规制效力不如法律法规。新闻媒体工作者的自我规制力往往在经济利益面前烟消云散,从而降低了《道德准则》对侦查不公开原则的维护力。而立法方面的缺失,导致“侦查不公开原则”在司法实践过程中被扭曲化地适用,影响了侦查法治化的进程。

(二)侦查实践的失范

侦查实践过程中的各种“乱象”,更给侦查不公开原则的合法适用带来诸多阻碍。其一便是“侦查神秘主义”,在侦查神秘主义的影响下,某些侦查人员私自将本应依法告知当事人或诉讼程序参与人的事项定义为侦查机密予以保密,严重侵害当事人的知情权,对辩护律师合理合法的请求,动辄以涉及“国家秘密”为由而加以拒绝。侦查神秘主义的盛行,严重影响了侦查机关司法公信力的建立。其二是负有保密义务的侦查人员在侦查过程中没有严格遵循侦查不公开的要求,或为制造噱头、博取舆论的关注,或为满足一己之私利,或因疏忽大意,往往将某些侦查程序与信息泄露,对司法独立造成侵犯。这种司法适用过程中的失范在普罗大众间引发这样一种认识倾向:“侦查不公开原则”不仅不能有效规制特权人员的失范行为,反而时时作为侦查人员拒绝信息公开、逃避监督的“保护伞”。

三、法益权衡视角下侦查不公开的实践展开

他山之石,可以攻玉。当我们困惑于侦查实践中公开抑或是不公开之取舍时,“法益权衡”理论可以为我们提供一个新的视角来探究侦查不公开原则。刑事实体法中采用“法益权衡”理论来解读紧急避险行为的正当性。紧急避险是指某行为人在紧急情况下,为避免特定的紧急情势对其生命健康权或者财产权造成损害,可以实施通常情况下法律所禁止的某一特定行为,以此来规避较大利益的损失。紧急避险实质上是损害一方的法益,来保全另一方的法益,即此行为侵害的客体是第三方的法益,但这其中任何一种合法权益都是受法律保护的。在我国刑事司法中,将这种侵害一方合法权益的——“紧急避险”视为合法行为,其法理依据何在?刑法中,为合理解读这种“侵害合法权益却不违法”现象,学者们提出“法益权衡”理论,即在司法实践中,遇有法益冲突且无法两全之时,采用“两益相权取其重,两害相权取其轻”的方法,以损失较小法益来保全较大法益,最终实现社会利益的最大化。当然刑事司法中对于每一个可引发刑事犯罪后果的行为都是严肃对待的,在紧急避险中亦是如此,因此当事人在紧急避险中必须有确切的合理依据来确保其所采取的法益权衡是准确的。若当事人没有进行有效权衡而任意进行避险,仍将受到刑事法律的规制,这也是法律在确定紧急避险正当性的同时也规定“避险过当”应当承担相应后果的依据所在。

就侦查不公开原则而论,不应当武断地判定该原则必须摒弃,而应该在发挥侦查不公开原则优势的同时,依据法益权衡理论探究可依法公开的例外情形,以适度之法来解决矛盾,在法益权衡视角下依法践行侦查不公开原则。

(一)建立侦查信息梳理机制

侦查是一个动态的过程,对于所有参与到侦查程序中的人来说,侦查程序与内容是对其开放的,因此,为更好地贯彻侦查不公开原则,应当在侦查机关内部设立“侦讯处理中心”,依据一种客观、科学的标准来梳理侦查信息,对侦查信息进行合理划分,为后续侦查过程中侦查主体准确判断某信息是否“可公开”提供参考。

笔者认为应当以各类信息的密级程度来梳理侦查机密。侦查机关应当在参照法律法规的基础上权衡社会法益、个人法益以及司法行为价值,将侦查信息具体划分为三个等级:绝对不公开的信息、可依申请公开的信息和应当公开的信息。而后在司法实践中视特定的司法环境、社会舆情等进行法益权衡,适当公开侦查信息以达到公众知情权与侦查效率的有机统一。在划分信息的机密等级时,具体探讨如下:

1.绝对不公开的信息

基于法益权衡理论的考量,划定为绝对不公开的信息都是为保护不可侵害之法益。在司法实践中,侦查人员应依“内外”两个集合的并集来划定绝对不公开之信息的范围:“外”是对于法律法规明文规定不得公开的信息,如将泄露国家秘密、威胁国家安全的信息,将侵害个人隐私权以及法人机密的信息,将对证人、举报人、刑事特情人员等人身安全造成严重威胁的信息;“内”是由侦查人员依工作经验、社会舆情现状以及其他相关因素而内心确信为不可公开之信息,如将暴露保密性侦查技术及侦查程序的信息;将阻碍特定侦查程序、影响侦查效果的信息;将影响司法公正、降低司法公信力以及公开后将造成其他严重后果的信息。确定“外”集合这一部分不公开信息的优势是以强制性的规范要求侦查主体时时遵循侦查不公开原则,防止在媒体利诱等情形下不当泄露侦查机密,而“内”集合则可充分发挥侦查主体的主观能动性,督促侦查主体在依法侦查的同时根据特定的社会舆情状况适当公开相关信息,达到侦查法益最大化。

在此,笔者以我国台湾地区的相关规定对“不可公开之信息”进行初步解读。例如,台湾地区规定:“青少年犯罪案件中,青少年犯罪嫌疑人的肖像、姓名、住所以及家庭信息等应当不公开;在绑架案中,被害人之姓名、肖像及相关信息均不得公开。”[3]上述条款中,保守青少年罪犯的人身信息有利于其改过自新,更好地回归社会,减少过多的来自社会舆论的否定性评价,而经过刑事处罚之后其社会危险性必然降低,经过法益权衡,不公开之价值大于公开之价值,因此,应当保守青少年罪犯的人身信息。在绑架案中,不公开被害人的相关信息依然能够依法证明绑架者之罪行,而公开被害人的相关信息极有可能为绑架预谋者提供一个新的犯罪目标,导致被害人遭受新的侵害,两者法益权衡之下,选择不公开确实是必然之举。

总结刑事侦查程序的特点,笔者对绝对不公开的信息概括如下:

有关拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等强制性措施的实施方法以及查封、扣押、勘验、检查、侦查实验以及技术侦查等侦查手段的具体实施细节;案件侦查的方向、进度、技巧、具体内容以及获取的证据等;侦查机关的工作计划、内部文件、讨论决定以及其他敏感性资料;足以引发犯罪嫌疑人逃亡或者有毁灭、伪造、变造证据或者串通共犯可能性的信息;事关案件当事人隐私权与名誉权的信息,尤其是性犯罪案件中与被害人有关的信息;青少年犯罪案件中,青少年犯罪嫌疑人的肖像、姓名、住所以及家庭信息;举报人、证人的相关身份信息等。

对于这类信息,侦查主体应当严守保密原则,防止信息泄露造成消极后果。

2.可依职权或依申请公开的信息

可依申请公开的信息是指该信息本身属于不公开信息之内容,出于维护社会公共利益或保护更大法益之考量,可在侦查主体依职权提出或公民个人的申请下,经侦查机关负责人批准公开的侦查信息。

在此,笔者以“出于侦查目的”之原因公开侦查机密为例,解读“法益权衡理论”在调整侦查不公开原则司法适用中的机理:一般情形下,“保守侦查机密”能确保侦查主体秘密展开侦查抓捕行动,营造“敌明我暗”的侦查优势,提高侦查效率,此种情形下,应当坚持侦查不公开;但是在某些有组织犯罪、共同犯罪的案件侦查过程中,侦查主体有选择性地公开部分信息,能够营造一种“囚徒困境”,①“囚徒困境”是指两个共谋犯罪的人被关入监狱,不能互相沟通情况。如果两个人都不揭发对方,则由于证据不确定,每个人都坐牢一年;若一人揭发,而另一人沉默,则揭发者因为立功而立即获释,沉默者因不合作而入狱五年;若互相揭发,则因证据确实,二者都被判刑两年。由于囚徒无法信任对方,因此倾向于互相揭发,而不是同守沉默。使特定犯罪嫌疑人因害怕被同伙出卖而相互猜疑、揭发,达到竞相认罪服法的效果,此时,公开的法益将大于不公开的法益,侦查机关可依法申请公开相关信息来实现“侦查目的”。但是在公开这些信息时要严格按照“比例性原则”的要求,对特定细节不宜做详细描述,特别之处还应当进行保密性处理。

梳理侦查实践中可依申请公开的信息大致如下:

为实现侦查、抓捕目的而公开犯罪嫌疑人外貌特征、作案手法等相关信息;对越狱逃亡犯、流窜作案等对公众之人身权、财产权存在较大威胁的侦查机密信息,应当及时公开以警示社会;侦查阶段犯罪嫌疑人已到案且当事人均对案件事实无异议的可依申请适当公开信息;公开侦查阶段信息可避免另案不公正之审判的以及其他情形下公开之法益大于保密之法益的情形;侦查终结后相关侦查信息可依申请公开。

3.应当公开的信息

确定侦查期间应当公开的信息是顺应司法公开大趋势的要求,能够起到保证侦查活动合法有序开展,维护侦查相对人的合法权益并强化大众对侦查活动有效监督的功能,这也是刑事诉讼程序中公权力与私权利“相互制衡”理念的体现。依法划定可公开侦查信息的范围,为侦查实践提供指引,能够在满足公民知情权与言论自由权的基础上有效地保证侦查效果,实现侦查法益最大化。

笔者暂依《公安部关于在全国公安机关普遍实行警务公开制度的通知》(以下简称《警务公开制度通知》)的规定为例,解读侦查期间应当公开的案件信息标准为:公安机关所管辖刑事案件的范围、执法职权、办案程序和立案标准;犯罪嫌疑人、被害人、证人、鉴定人、翻译人员依法享有的权利和义务;律师在侦查阶段参与刑事诉讼的权利、义务。《警务公开制度通知》中规定依法公开信息的出发点多为保证侦查相对人基本人权,促进侦查程序依法公正,加强侦查监督等。

梳理侦查实践中应当公开的信息大致如下:

诉讼参与人依法享有的权利和义务;处于维护社会稳定之考量确认新闻媒体已经公开的案件事实;除非法院有专门规定或者出于保护证人等诉讼参与人合法权利的考量,可应新闻媒体的要求公开即将在法庭审判中公开的案情信息、证据资料等;当然公开侦查期间的信息时侦查主体亦应当坚持“比例性原则”,合理回应公开信息的申请,并杜绝不合法律规定的信息泄露,确保侦查信息于法有据地公开。

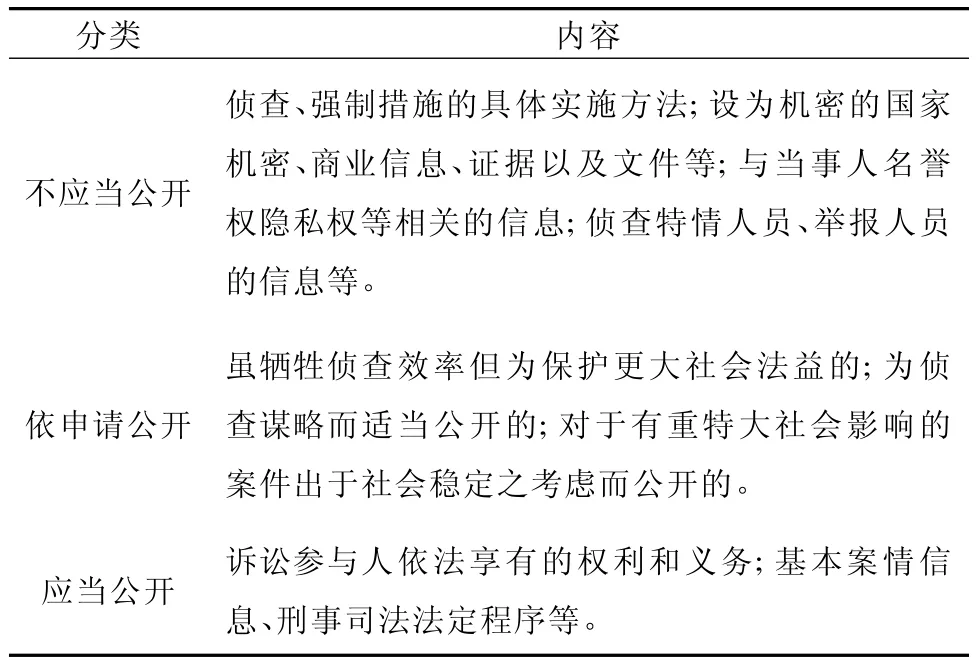

对于上述侦查信息可进行如下分类(见表1)。

表1 侦查信息的分类

(二)设立侦查机关“新闻发言人”制度

侦查机关可以设立专门的“线下新闻发言人制度”、“线上新闻发言人制度”等,及时通过有线电视、纸质传媒、互联网、自媒体等大众通用的现代化传媒工具,客观、真实地公开官方信息。“新闻发言人制度”在运作过程中应当谨慎回答如“批准逮捕”、“是否进行讯问”等与刑事案件的侦查密切相关的事实,但如果该案件社会影响力大,备受瞩目,而大众迫切想知道侦查机关是否已着手侦查并掌控犯罪嫌疑人等与自身利益或公共安全相关之事实时,侦查部门的新闻发言人应在得到部门负责人许可的情况下合理回应民众针对刑事案件犯罪事实方面的疑虑,在严守侦查机密,保证审判独立性的同时“有理有据”地促进司法公信力的建设。

(三)约束与救济机制的完善

针对侦查不公开原则的约束机制应具有两方面的功能:有效制约侦查主体公开侦查信息;有效制约公共媒体和自媒体通过自身渠道公开侦查信息。侦查机关应当将侦查不公开原则的精神内化为职业伦理规范的一部分,侦查机关应在《侦查人员工作守则》及《侦查人员违规办案处理办法》等相关文件中明确规定知情人员保密之义务、信息公开之限度、方式以及违规泄露相关信息时的处罚机制,处罚机制应当包含行政机关纪律处分、行政处罚和刑事追诉等依据不同情形而启动相应的追责程序。具体言之,侦查主体对新闻媒体提供的应为案件事实,而不是对案件发表的个人意见;侦查耳目、线人等侦查辅助人员应当严格遵循保密纪律规范;侦查主体公开信息之后应当及时向侦查机关报备,并书面说明公开信息时的法益权衡依据;对于已经侦查终结的案件,为说明特定事实需公开信息,可在通知管辖法院,并取得侦查机关负责人同意后适度公开;侦查终结后确定不起诉的,可公开,但是涉及“证人保护”、“国家机密”的不公开。公共媒体和自媒体应当尊重“侦查不公开”之规定,审慎地发表相关言论,如有相关言论涉及泄露国家秘密、侵害他人隐私权及相关人身权,将依法受到相应的刑事或民事追究。

因为侦查不公开原则适用主体具有多样性的特点,各主体掌握的侦查机密数量不同,在侦查过程中拥有的权力或者权利不等,因此应当分别建构他们在适用侦查不公开原则时的约束机制。根据保密义务的程度,可将侦查不公开原则的适用主体做如下划分:具有绝对保密义务的是侦查主体、侦查监督主体以及其他了解案件信息的司法工作人员;具有相对保密义务的是辩护人、代理人、鉴定人员以及医疗救护人员等直接参与案件侦查过程并行使相应职权的侦查参与人;原则上无保密义务的是犯罪嫌疑人、被害人、被害人之法定代理人、证人、检举人以及案件当事人的亲属等非执行职务人员和新闻媒体,但是对于公开他人隐私造成侵权的,亦应当承担相应的责任。

针对自媒体的约束机制应当成为新时期构建侦查不公开原则合理适用机制的重中之重。建立以自媒体运营商为监管主体的新闻舆论引导机制将成为必要。该机制依靠自媒体运营商与自媒体账号建立的新闻传播协议,来倡导“侦查不公开原则”的内容与理念。当发现自媒体账号传播不实信息,影响司法公正,且经侦查监督部门确认时,运营商可对自媒体账号及相关当事人采取限制措施。在具体的新闻报道中,应当倡导双层次的“法益权衡”原则。即当自媒体将要公开的信息与保护其他法益产生冲突时,应严格按照“法益权衡”的理念进行抉择,应当检查报道是否影响当事人以及其他诉讼参与人的合法权益,是否有可能阻碍侦查工作的正常进行,如不存在上述问题,就可以当做一般新闻报道;当媒体报道可能影响侦查效率、阻碍刑事追诉,或者会损害当事人的名誉权、隐私权、肖像权等权益时,就应当进一步以法益权衡的理念进行衡量。也就是说,要衡量新闻自由之价值同刑事追诉、当事人人身权益之间孰轻孰重,然后决定是否允许对相应案件信息进行传播报道。如确定准备报道,应要求自媒体选择最适当的、对当事人和刑事侦查活动负面影响最小的报道方式,来满足公众的知情权,回应实现社会监督的需求。为更好地落实侦查不公开原则,侦查机关应当与自媒体传播平台运营商沟通,强调侦查不公开的相关规范,要求运营商向自媒体账号(尤其是有较强舆论影响力的自媒体账号)及时推送关于行使言论自由权的注意规范和保守侦查机密等规定,对于经证实违犯侦查不公开等相关法律法规或者侵害公共利益或者他人合法权益的,依法提起侵权损害赔偿或者采取取消账号、限制自媒体在运营平台上运行等行业惩戒。

只有在遵循相关法律法规的基础上对侦查机密信息进行梳理并针对特定的社会舆情选择合适的信息公开方式,依时依情地合理回应侦查不公开原则的例外情形,及时约束违规行为,并针对已就的侵权进行适当救济,方能有效实现侦查法益最大化,促进司法进步,实现法治文明。

[1]何家弘.公安学论丛(第三卷)[M].北京:法律出版社,2007:167-168.

[2]高一飞,张绍松.检务公开中公民知情权的实现[J].人民检察,2014(11):12.

[3]王兆鹏.侦查不公开之界限与制约[J].台湾法学杂志,2011(186):35.

(责任编辑:刘 芳)

Practical Development of the Principle of Non Disclosure of Investigation——In View of Legal Interest Balance Theory

LI Xiao-li,ZHENG Xiang-yu,ZHOU Fan

(The People’s Procuratorate of Chaoyang District,Beijing 100000,China)

Non disclosure of investigation is a basic principle of investigation practice in many countries.It plays a dual effect in protecting human rights and punishing crimes.However,in judicial practice,the principle has been repeatedly criticized,and how to get rid of the practical dilemma becomes a current problem.In this paper,legal interest balance theory of criminal law is introduced to criminal procedure.In view of the theory,the paper studies the principle of non disclosure of investigation as well as its exceptions thoroughly,trying to seek a judicial path to effectively make criminal information during investigation in order to benefit our criminal judicial practice.

principle of non disclosure of investigation;legal interest balance;carding mechanism of investigation information

D924

A

1008-2433(2015)06-0082-06

2015-09-28

李小丽(1972—),女,北京人,北京市朝阳区人民检察院反贪局副局长;郑翔宇(1988—),男,山东日照人,北京市朝阳区人民检察院反贪局侦查一处书记员;周 帆(1986—),女,河南许昌人,北京市朝阳区人民检察院反贪局侦查二处检察员。