重庆北站北广场交通接驳分析与改善研究

张振豪 郎国岭(重庆交通大学,重庆400074)

重庆北站北广场交通接驳分析与改善研究

张振豪 郎国岭

(重庆交通大学,重庆400074)

为提高重庆北站北广场各种交通方式的接驳效率,基于对重庆北站北广场进行的普通公交、轨道交通、出租车以及私家车4种方式接驳现场踏勘调查和对国内外高铁站接驳的研究,文章分别对上述4种交通方式的接驳运营现状进行了分析,并从经济性、高效性以及便捷性的角度指出各种接驳方式存在的不足,从乘客的实际需求出发提出了各种接驳方式的改善方法与思路。结果表明,对重庆北站北广场的接驳改善方案能够节省乘客出行时间,提高乘客换乘效率。

重庆北站;北广场;接驳;改善措施;换乘效率

我国高铁建设步入了高速发展阶段,高铁车站成为区域交通与市内交通衔接转换的重要节点。高速铁路在创造舒适、快捷对外出行条件的同时,也对高铁车站接驳交通体系提出了多交通方式整合、便捷换乘等更高层次的要求[1]。改善客运交通换乘衔接方式可以提高城市综合客运交通体系的运行效率,城市内外交通网络一体化,特大型铁路客运站换乘系统要向系统化和立体化发展[2-3]。在高铁车站接驳交通系统方面,建立公交主导的多模式一体化接驳体系是实现绿色换乘的必然选择,高铁运营时影响高铁站接驳交通方式选择的主要因素是接驳成本和等候时间,合理规划公交车接驳服务将有效增加高铁乘客使用接驳公交车的意愿[4-5]。

重庆北站北广场是专门接发动车、高铁的大型铁路场站。自2015年1月1日开始投入使用以来,由于使用的仓促、条块分割体制的制约,其配套设施还在建设当中,从而导致已建成的高铁车站的交通接驳组织不够完善,影响乘客的出行效率。而高铁作为一种高速化、大容量的公共交通工具,必然要求有快速综合的交通换乘系统与相匹配之。笔者在既有相关研究的基础上,分析了重庆北站北广场的接驳运行现状,并提出了相关的改善措施,在其配套设施投入使用之前能够改善北广场的交通接驳现状。

一、重庆北站北广场交通接驳现状分析

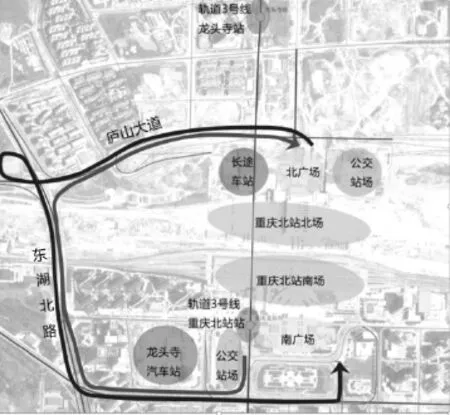

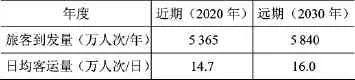

重庆北站位于渝北区龙头寺片区,分为南广场和北广场。北广场承担城际铁路、高速铁路、客运专线客流,于2015年1月开始投入使用,规划建筑面积7.8万平方米,设计规模11 000人。南广场设计规模为高峰小时聚集5 000人次,北场设计规模为高峰小时聚集13 000人次左右,周围部分配套设施及道路在建设中。重庆北站规划9个主要通道已建成7个,2个在建,周边道路资源较为丰富[6]。重庆北站布局及南北广场接驳公交流线如附图所示,重庆北站客流规划如附表所列。

目前重庆北站北广场接驳方式有私家车接驳、普通公交接驳、轨道交通接驳以及出租车接驳。以日均客流量16.5万人次计算,使用地面公交的乘客为5.5万人,使用轨道交通的乘客为4.98万人[6]。北广场运营初期客流总量较大,由于运营仓促,总体接驳不便利。

(一)普通公交接驳分析

紧挨北广场东边建有公交站场,供公共交通车辆停放、接驳,方便行人到达与集散。北广场共10条公交线路发往主城各区域,均为日间首发线路。另外有3条接驳线路:665至龙头寺轨道站与轨道交通进行接驳、663至重庆北站南广场、668路至龙头寺汽车站。2015年1月北广场日均客流16.5万人次。

附图 重庆北站布局及南北广场接驳公交流线示意图

附表 重庆北站客流规划情况

由于北广场的运营有些仓促,作为疏散客流的主力,普通公交虽然在北广场刚运营时做了应急准备,在运营后也开设其他线路以满足乘客的出行需求,但总体来说,北站的公交系统还是不能够满足乘客的需要。一是从线路上来说,与南广场相比少6条线路,这就意味着1/3线路的乘客不能直接通过公交到达北站,而是要通过换乘其他公交到达北广场,这样不仅增加了旅客通行时间,降低通行效率,同时也增加了南北广场接驳公共交通的负担;二是从发车数量上来说,663与665路公交车不能满足高峰的需求,即使是在高峰零间隔发车,也会造成许多乘客排队候车,这与北广场其他线路不完善,部分乘客需要到南广场换乘公交是分不开的;三是公交车站设施不完善、新增路线公交车运营信息部分未公开,公交车辆调度、排班、停靠不合理,车站交通组织不合理等不仅增加了乘客的换乘时间,降低了公交站场的运营效率,而且降低了枢纽的疏散效率。

(二)轨道交通接驳分析

现有轨道交通3号线垂直穿过车站,在南广场设置重庆北站站。在北广场以北设置龙头寺站,距离北广场步行距离大约600米,超过步行接驳最大适宜距离,有公交665路进行往返接驳。2015年1月,轨道重庆北站站、龙头寺站日均到发客流8.8万人次,其中,重庆北站站6.5万人次,龙头寺站2.3万人次[6]。

轨道3号线龙头寺站是目前与北广场接驳的唯一地铁站,是连接江北机场、菜园坝火车站最便捷的交通方式。龙头寺地铁站距离北广场600米左右,可以直接步行,也可以乘坐665路公交进行接驳。根据实地调查,通常乘客在没有直接要发车的665路的情况下,若未携带较多行李,则较多地会选择直接步行至北广场(反过来也是类似),步行时间为10分钟左右,公交时间为5分钟(不含等车时间)。由于车站正前方有部分施工路段,目前步行交通环境需待提高,步行设施需待完善。轨道整体接驳不便捷,且没有夜间公交。

(三)私人小汽车接驳分析

车辆至庐山大道后,在北广场正前方,设有即停即走点。地下停车设施还在建设中,设有临时停车场,若要停留一段时间,则可在广场正前方与北站房垂直的峨眉大道上的临时停车场停车,供私人小汽车以及出租车停放。

笔者对临时停车场做了现场调查,临时停车场半小时之内免费,超出时段为每半小时1元,车位总数335个,收费时段是8点到20点。停车场出口处管理设备齐全。

面对每日庞大的停车需求,显然335个停车位是不够用的。站在管理方的角度来考虑,停车场收费的目的是为了用市场手段提高停车位的周转率,提高停车场的使用效率,从而提高私家车的接驳效率。而站在乘客的角度考虑,目前北广场设施还不完善,临时停车场距离北广场350米左右,步行时间5分钟以上,在免费时间内,留给私家车车主的时间很少,若要完成整个出行目的,则需要较高的出行成本。

(四)出租车接驳分析

列车停靠站在负一层,出租车接驳是暂时使用的地下二层的停车场,与车站实行一体化衔接,是所有方式中最为便捷、高效的一种。

(五)南北广场接驳整体分析

南北广场绕道距离大约2公里,平均日交通需求量为4万左右,目前接驳主要有以下方式:

(1)663路接驳公交,平均总耗时19分钟。优点:无需换乘,步行时间少,总费用少;缺点:排队时间较长,尤其客流量较大时,运行时受路段交通量影响较大。

(2) 步行+轨道交通,平均总耗时16分钟。优点:轨道交通延误很小,运营稳定,速度快;缺点:龙头寺地铁站距离北广场较远,步行时间较长,对于行李较多或者行动不便的乘客不太适用。

(3) 公交+轨道交通,平均总耗时17分钟。优点:时间居中,步行时间较短,对行李多或行动不便的乘客比较适用。缺点:费用是前2种方式的2倍,公交车候车时间不稳定。

南北广场目前的3种方式各有优缺点,总体来说,选择步行+轨道交通的出行方式,是来往南北广场最省时的出行方式,对于赶时间的年轻旅客,选择这样的出行方式是最合适的;从步行距离来看,乘坐663路换乘的方式是3种中步行最短的,换乘步行距离大概不超过50米,适合老年乘客、携带大量行李的乘客;公交+轨道交通换乘的出行方式有点绕路,如果乘客确实搞不清方向,也可以选择,同时这种方式更适合由动车来渝换乘轨道交通前往主城其他地区的乘客。

二、北广场交通接驳改善建议

高铁站点有大量的到发交通需求,并且客流到发集中度高,在时间分布上具有不均匀性、瞬时性,日客流延续时间长的特征。高铁的客流特点决定了高铁站接驳交通系统要有快速集散客流,满足乘客高时间价值的要求,实现高铁乘客全程出行的快速化,同时快速接驳系统应具有大容量集散能力,能够优先应对高铁客流集中度高的要求[7]。

(一)公交接驳改善建议

(1)在对公交、地铁乘客OD调查或用手机信令分析乘客去向的基础上,研究乘客的交通需求,为交通线路的增设、调整提供依据,从而提高乘客换乘便捷性,提高换乘服务水平。

(2)调整南北广场的公交线路,明确接驳公交的功能与定位,完善北广场的公交线路。665、663、668是接驳公交,主要服务于以直接换乘南广场列车、轨道交通以及长途汽车为目的的乘客,而不是主要服务于换乘其他公交再转至其目的地的乘客。所以应当完善北广场的公交线路,尽量避免乘客通过南北广场之间的接驳工具换乘其他公交,从而既减轻663与665的负担,又减少乘客的换乘次数,提高换乘服务水平。

(3)在列车发车高峰时段之前增加到达北广场的663与668的发车频率,在列车到站高峰时段增加离去北广场的663与668的发车频率。增加3条线路的发车频率、提高3条线路的运行效率,可以显著减少乘客的候车时间,提高乘客的使用品质。

(4)完善公交车站的站内服务设施,合理布置各类线路的公交车辆,优化车站内的交通组织和乘客交通流线,完善信息诱导标志,改进公交车的路线信息可视化,以便提高乘客换乘的便捷性。

(二)轨道交通接驳改善建议

北广场的乘客有30%的人流经轨道3号线龙头寺站,有必要做好轨道交通接驳。

(1)在步行衔接方面,优化龙头寺客运站与北广场的步行交通环境,完善北广场的步行环境以及慢行交通安全设施,改进行人信息指示标志以及行人交通流线规划。最好修建直接衔接龙头寺轨道站与北广场的地下通道,能够避免乘客在道路节点处与车流的冲突,提高接驳效率与安全性。

(2)在公交衔接方面,要开通665夜间公交,并将665与列车的到发时刻相关联,在列车发车高峰时段之前增加到达北广场的665的发车频率,在列车到站高峰时段之时增加离去北广场的665的发车频率,保证在客流量高峰期衔接的665发车频率是最大的,从而保证接驳效率。

(3)合理调配轨道3号线车辆,在整体调度基础上尽量与列车的到发时刻相协调,尤其是龙头寺始发的轨道车辆,尽量减少乘客候车总时间,提高客流集散、接驳效率,以及与南广场、菜园坝火车站、江北机场换乘的效率。

(4)重庆北站规划的4条线路中,4号线与10号线均经过北广场,与北广场实现无缝换乘衔接,目前,4号线与10号线正处于施工阶段,一期工程有望在2017年建成通车。

(三)私家车接驳改善建议

(1)对于北站正前方的即停即走区域,做好车辆的交通流线组织,避免与行人交通互相冲突、摩阻而降低两者的通行效率以及行人的交通安全性。

(2) 北广场的地下私人小汽车

停车场目前还未投入使用。目前由于临时停车场停车位总体不能满足要求,为避免私家车在没有车位时乱停放挤占道路而影响周围路段的正常交通运行,管理者可以按照地形扩大停车场的范围或者增加停车场以及调整停车费用和免费停车时间来调整停车位周转率,从而提高停车场的使用效率。但是管理者需要在停车场的使用效率和使用者的最佳免费时长中间寻找一个平衡点,兼顾效率以及人性化。

(四)南北广场之间接驳的改善建议

(1)重庆北站南北广场直线距离约500米,但目前缺乏步行通道直接衔接,部分乘坐长途汽车、轨道、公交等到达南广场的旅客,需通过东湖北路绕行到达北广场,绕行距离达2公里。考虑到南北广场每天4万左右的客流,应尽快修建一条连接南北广场的地下通道,以节省南北广场通行时间,提高乘客换乘效率,节约社会成本。

(2)在南北广场的地下通道修建之前,应优化临时的3种接驳方式。南北广场之间的3种接驳方式适合不同群体,应兼顾考虑各种方式之间的优缺点,形成互补,满足不同的人群需求。可以在高峰期调查后对不同方式的发车频率、时间等做出适当的调整。

三、结语

本文分析了重庆北站北广场(高铁站)不同接驳方式的运行现状,指出了目前各接驳方式中存在的不足,并在此基础上提出了不同接驳方式的优化改善方法与思路。在高铁站区交通改善实践中,高铁乘客的出行特征可影响接驳系统及高铁站区内交通设施布局,由于研究条件有限,本文只是站在乘客的角度提出接驳改善建议,对北站整体交通运行现状分析仍有不足,在后续研究中应全面结合周边交通运行情况,为构建安全、便捷的交通系统提供支持。

[1]孙明正,潘昭宇,高胜庆.北京南站高铁旅客特征与接驳交通体系改善[J].城市交通,2012,(3).

[2]孙小年,姜彩良.一体化客运交通换乘建设的策略与方法[J].交通世界,2005,(4).

[3]李传成.交通枢纽与城市一体化趋势——特大型铁路旅客站设计分析[J].华中建筑,2004,(1).

[4]周宏彦,许玄冈.接驳服务对城际运具选择之影响分析[J].运输学刊,2007,(3).

[5]王 晶,陆化普,曾 坚.基于绿色换乘的高铁枢纽接驳体系建构[J].城市规划,2014,(3).

[6]重庆市交通规划研究院.春运期间重庆北站周边交通运行分析[R].重庆:重庆市交通规划研究院,2015.

[7]王念念.高铁车站区域交通接驳研究[J].山西建筑,2013,(18).

U491.1+7

A

2095-4263(2015)02-0034-03

2015-04-05