“三菱材料和解”的前前后后

李连环

2007年3月14日,日本东京,中国劳工诉讼案原告和支持者们于宣判后在东京高等法院门前示威,抗议法庭判决不公

2015年7月24日,中国民间对日索赔联合会召开新闻发布会,公开一份三菱综合材料公司(以下简称三菱材料)“谢罪文”。

文中,三菱材料承认中国劳工权益被侵犯的历史事实,并表示深刻反省,向中国劳工及其遗属真诚地谢罪。

中国民间对日索赔联合会会长童增向《瞭望东方周刊》证实,根据和解方案,3765名受害者或遗属每人将获得10万元人民币赔偿。

这是日本企业战后支付人数最多的赔偿。参与三菱谈判的中国被掳往日本劳工联谊会代理人朱春立告诉《瞭望东方周刊》,“早在1997年,42名劳工就在东京地方法院对日本政府连同三菱材料等9家日本企业提起诉讼。”

朱春立说,此次谢罪赔偿的三菱材料是三菱集团公司中的一个,而并非众多媒体报道的三菱集团,集团内部各公司经济相互独立。该集团的另一家企业三菱重工索赔案件并未达成和解。

没有索赔的机会和理由了吗

中国抗日战争胜利70周年,也是中国民间对日索赔的第25个年头。

童增投入这项事业从1990年开始,那时还是北京化工管理干部学院教师的他,看到《报刊文摘》上的一条新闻《欧洲各国重提战争赔偿》。此时,距离1972年9月29日《中日联合声明》的签订已逾17载。为促进中日友好,中国政府在该声明第五条中表示:“放弃对日本国的战争赔偿要求。”

此后十余年鲜有人提起对日索赔,但童增开始大量收集抗战资料,至1990年秋天写下《中国要求日本受害赔偿刻不容缓》一文。当时帮童增打字的小女生打到一半就泪流满面。

文中界定了“战争赔偿”与“民间受害赔偿”的区别,希望从法律层面确立中国受害者民间索赔的合法性和正义性。但在当时的大背景下,这篇文章并没有引起舆论的关注。

直到1991年全国两会,以这篇文章为基础的“万言书”促发代表、委员发出声音。贵州团全国人大代表王录生回忆,看到这份“万言书”,“当我知道赔偿有战争赔偿和受害赔偿之分后,还要继续保持沉默,那还怎么对得起自己的良知呢?”

次年,七届全国人大五次会议上,来自贵州、安徽的70名全国人大代表联名提出的《拟请全国人大、政协恢复主张日本1931~1945年损害索赔权利的议案》《关于向日本国索取受害赔偿的议案》被列为全国人大会议第7号、第10号议案。

此后,对日索赔热潮亦在中国大陆民间掀起。

1994年起,由小野寺利孝领导的中国人战争受害赔偿诉讼日本律师辩护团介入。小野寺利孝本人曾40多次到中国进行调查取证。由于免费为中国受害者代理,日本律师团已为相关诉讼案件支付了上千万元人民币。

它的背后则有一个由日本社会各界人士组成的支持会,以“战后50年,日本的良心被追问”为口号,自发捐款资助中国受害者。

除劳工赔偿,日本律师团还代理了所有中国受害者的对日诉讼,包括劳工案、细菌战案、慰安妇案、化学武器伤人案等,共30余件。

绝大多数人认为,日本律师团在索赔诉讼中发挥了正面作用。但是由于多年诉讼未果、几次和解也不尽如人意,有些声音认为他们在诉讼策略、原则,乃至对待日本政府态度等方面值得商榷。

时间追溯至1943年到1945年间,大量中国民众被掳往日本,在日本煤矿或工地劳动,遭受非人待遇。

日本战败后,外务省组织各企业进行清算,统计掳掠劳工数量及伤亡情况。根据报告,共有38935名中国人被从中国大陆绑架到日本,在135个现场被迫从事奴隶劳动,一年多时间里有6830人死亡;幸存者也是在不支付工资的情况下,于战争结束后被送回中国。其中,722人在三菱材料前身三菱矿业的作业场所被虐身亡,死亡率近20%。

朱春立对本刊记者说,战败后的日本希望这份报告能淡化罪恶,真实情况只会比统计数字多。

1995年3月,时任外交部长钱其琛在全国人大会议答复人大代表质询时表示:“《中日联合声明》并没有放弃中国人民以个人名义行使向日本政府要求赔偿的权利。”

当年6月28日,11名中国劳工踏上日本国土,在东京地方法院提起了对日本鹿岛建设的花冈诉讼,由此拉开中国劳工民间对日索赔序幕。

被告席上的三菱材料

根据朱春立向本刊记者披露的《“中国人强制连行强制劳动(中文意思是强掳中国劳工和强迫中国劳工劳动)事件律师团全国联络会》日文文档,1995年至2011年间,日本律师团在东京、长野、广岛、京都、大阪、新潟、札幌、福冈、宫崎、山形、仙台、长崎、金泽、名古屋等地,共发起16起劳工诉讼。

被告一般由日本政府与一家或数家日本企业构成。日本政府之所以站上被告席是由于中国被掳往日本劳工是日本政府通过内阁决议所致,日本政府的态度在极大程度上左右着企业的认罪态度。原告则由中国劳工构成,数量从5~43名不等。

其中包含三菱材料为被告的诉讼共5件,分别是:

1997年~2007年在东京,8名劳工起诉三菱材料;

1999年~2008年在札幌,7名劳工起诉三菱材料;

2003年~2009年在福冈,19名劳工起诉三井与三菱;

2004年~2010年在宫崎和福冈,13名劳工起诉三菱材料;

2003年~2010年在长崎和福冈,4名劳工起诉三菱材料和三菱重工。

日本法院实行四级三审制,几乎每起诉讼都经历了从地方法院到高等法院再到最高法院三步走。终审均显示为“最高院上告弃却”,也就是维持原告败诉。

中国民间对日索赔联合会副会长、北京市高级人民法院副院长陈春龙告诉记者,对日索赔有三大目标:承认加害事实、真诚谢罪、支付补偿金。而这些诉讼,基本以败诉告终。

陈春龙称,日本法院判决中国劳工败诉主要有四大理由:一是个人对国家无请求权;二是国家无答责;三是超过诉讼时效;四是中国政府放弃个人索赔权。

2013年9月18日,“九·一八”事变82周年纪念日,一批珍贵的日本强掳中国劳工罪行档案在京公布,警示人们牢记历史,勿忘国耻

2007年4月27日,日本最高法院第二小法庭在西松建设公司中国劳工索赔案中,以中国政府在1972年《中日联合声明》中放弃索赔权为由,认定受害者的个人索赔权也因此丧失,终审裁决原告败诉。在此后的其他一系列中国劳工对日索赔诉讼中,日本最高法院均比照427方式结案。

但同时,日本最高法院在2007年裁决时提到,受害者承受了极大的精神和肉体痛苦,西松建设强制中国劳工劳动获得了相应利益,期待包括西松建设在内的关系者为本案受害者们的受害救济作出努力。

显然,这里提到的“关系者”是包括西松建设在内的所有加害企业,以及根据内阁会议决定、作为国策而实行了强行抓掳,强制劳动的日本政府。

来自中国的警钟

打了十多年官司,三菱材料内部关于和解的声音一直不断。朱春立介绍,“2010年三菱材料内部就有和解动向,那时国内还没起诉。这么多年打了5场官司,每次三菱都是被告之一,律师需要出庭、代理人也出庭,对这段历史也十分清楚,但一直在公司内部没有形成决议。”

从2014年年初起,陆续有中国劳工受害者团体在国内提起索赔诉讼。“国内起诉推了一把,三菱材料才通过决议,下决心和解。”朱春立说。

“这两年国内的大环境也是迫使三菱材料和解的重要因素,包括2014年三井船被扣事件,给日本企业敲响了警钟。”童增告诉《瞭望东方周刊》,中国劳工受害者及其家属或遗属组成谈判团,诉讼与和解两条战线交叉进行。

值得注意的是,自2014年起,北京、河北等地法院都受理了中国劳工对日索赔案件。

据朱春立介绍,参与和推动对三菱材料和解谈判的共有4个团体,分别是康健带领的中国劳工索赔案律师团,旅日华侨林伯耀带领的日本律师团,中国被掳往日本劳工联谊会,被掳赴日山东劳工及遗属组成的代表团,“赴美国洛杉矶向美军战俘劳工代表道歉的木村光,是日本三菱材料的主要牵头人。”

2015年7月,三菱材料在美国洛杉矶向二战时被日军俘虏、后被强制送入矿山劳动的约900名美国战俘劳工道歉。这也是首次有日本大公司就强征美国劳工一事作出道歉。

2014年6月初开始的谈判确定了10万元的赔偿标准。康健则通过媒体表示,“赔偿过低不能表达被告谢罪的诚意,也不能体现被告的加害程度。”

2015年2月11日,中国劳工索赔案律师团在北京宣布,中止与三菱公司的庭外“和解谈判”,并发起每人100万元人民币的索赔诉讼。北京市一中院已经受理此案。

其余三个团体继续与三菱材料展开谈判。三菱材料同中国被掳往日本劳工联谊会的最后一次谈判是2015年4月,“在赔偿金额方面是确定的,但资金的赔付和管理方案还未最终确定。”朱春立说,“主要是中国被掳往日本劳工联谊会与林伯耀之间没有谈妥。”

诉求不同的受害者

事实上,此前中国劳工共与日本企业达成4次和解,分别是“花冈和解” “大江山和解”“安野和解”与“信浓川和解”。

首例影响比较大的“花冈和解”就是由林伯耀团队谈成。这次谈判历时十余年,2000年达成和解。日本鹿岛建设公司承认中国劳工被强征并强迫劳动的历史事实,“并且认识到所负有的责任,向中国劳工幸存者及遇难者遗属表示深切的谢罪之意。”

鹿岛建设公司通过中国红十字会向986名受害者共支付5亿日元赔偿金,平均每人3.5万元。中国红十字会将以这笔赔偿金作为“花冈和平友好基金”进行管理并设立“花冈和平友好基金运营委员会”。

1945年,在日本秋田县花冈町做苦役的700多名中国劳工举行暴动,遭到日本军警残酷镇压,其中130多人被杀害,即“花冈事件”。

这次和解的争议在于,当时鹿岛建设公司没有明确谢罪,且赔偿金额以救济金名义发放。

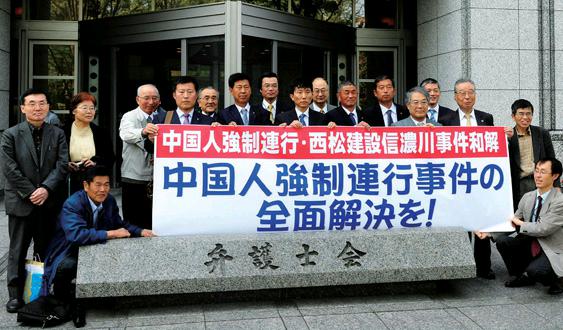

2010年4月26日,日本东京,日本西松建设公司向二战中国劳工谢罪并给予赔偿。图为东京律师会馆前,中国劳工受害者家属代表与律师、支持者合影

事实上,曾有媒体总结说,除大江山案相对合理,其他和解“中国劳工只得到极少补偿,为诱使中国劳工在‘和解书上签字,日方不惜采取欺骗的手段。”

所谓“大江山和解”,是指曾在京都府加悦町大江山镍矿劳动的6名原告及遗属与日本冶金工业达成和解,每人获得赔偿350万日元(近20万元人民币)。最终原告拿到的金额,是“花冈和解”的8.3倍、“安野和解”的3.6倍。

朱春立的工作邮箱中,装满了三菱材料与联谊会密集往来的谈判邮件。

经过数十年的索赔,战争受害幸存者越来越少,“诉讼耗时太长,原告席上经常是老一辈劳工去世,由子孙来接替。”他说,三菱材料案已知的在世幸存劳工只剩17名,“有的劳工只希望在生前看到日本企业真诚谢罪,不然死不瞑目。”幸存者不断减少是和解加速的现实需求。

事实上,对于一些索赔者来说,要求的主要是一句谢罪的话。但毕竟受害者的诉求各不相同。

2009年,由神户“旅日华侨中日交流促进会”组织召开的关于日本西松公司“安野和解”的中日民间座谈会上,时为“中国被掳往日本劳工联谊会(筹)”会长的李良杰历数对“花冈和解”“安野和解”的不满之后,“广岛安野中国受害劳工联谊会”会长邵义诚站起来说:“你们有本事也去搞一个啊!也要到钱啊!”

李良杰则反驳:“你们是叛徒!背叛了中国劳工!”

在此次三菱材料和解中,也有原告拒绝和解方案,转向康健的组织。至于此次索赔金额和谢罪措辞,童增亦为难地表示,牵扯复杂的问题和关系,而且和解不同于法院判决,事后也可以商榷,甚至更大程度争取劳工权益。

“这是我们之所以公布三菱材料‘谢罪书的出发点。”童增说,“我们做民间索赔这么多年,很多企业都有意向和解,因为时间越长对企业形象伤害越大。”

回到20多年前,在“万言书”的结尾,童增曾写下这样一段话:“客观地说,日本国的任何赔偿都弥补不了1931年至1945年期间给中国人民带来的巨大损失,即使日本国履行了受害赔偿义务,我们也算给日本国赠了厚礼,给他们反思战争罪行提供了一个机会。”