婺源傩面具文化的静态保存与动态传承

张丽军,彭尊善(上饶师范学院美术与设计学院,江西 上饶334001)

婺源傩面具文化的静态保存与动态传承

张丽军,彭尊善

(上饶师范学院美术与设计学院,江西 上饶334001)

婺源傩面具文化所承载和蕴含的文化观念和社会心理代表了人们趋福避祸的心态。其独特的艺术特征凸显了地域文化 ,是一种远古的原始文化。通过静态保存与动态传承 ,婺源傩面具正以其奇异、夸张、拙朴的造型,和谐、绚丽的色彩吸引着人们的眼球,尤其在一些傩事活动与旅游工艺品中,再现了傩面具文化的独特魅力。

婺源;傩面具;静态保存;动态传承

傩,是中国一种古老的文化现象,用于精神驱鬼,祈福避灾。既包括春祭秋报式的生产祭祀仪式,也包括人们为求自己的平安所进行的祭祀鬼神活动。楚人尚巫,吴人信鬼,百越更被称为傩之源地。处于吴越交叉之地的婺源 ,“傩舞”流传甚广。婺源的傩舞,一方面表达了人们祈福禳灾追求美好生活的愿望,另一方面也增添了劳动人民的节日气氛,对婺源人民可以说是一份珍贵的文化遗产。而傩面具作为傩舞艺术的重要表征,是傩仪象征符号体系中的支配性象征符号。形象地凝聚着宗教意识、民俗意识及审美意识,其内蕴丰富,造型独特 ,形神兼备。

一、婺源傩面具历史沿革

据统计,婺源共有二百多个用樟木雕刻的傩舞面具,主要有傩公、傩母、八十大王、蒙恬将军、李斯丞相、观世音、太白金星、盘古氏、太阳、月亮、后羿、四魁星、哪吒、沙和尚、猪精、孙权、关公、张飞、夜叉先锋、天兵天将、六路诸侯等。这些面具形态栩栩如生,惟妙惟肖。雕刻技术粗中有细,老少妍陋,神态各异,喜怒哀乐,尽收眼底。文革前,长径村仍留有55个面具,庆源村有41个。这些面具雕得很有神气,最后一次上漆是在乾隆年间。有的诸侯面具后面标记有“道光庚寅年”款识,可推知这些面具至少保存了二百多年。据庆源村的一个老艺人回忆,面具原先是用铜做的,大概在清初时,有个演员的侄子戴上铜面具后再也取不下来。当地群众烧香跪拜做佛事也无济于事,最后连活人一起埋了,从此“铜”班消失。据老艺人方银盛(1919-1997)介绍 ,庆源村的傩是清顺治年间詹养沉(庆源人)带来的。当时他因做翰林时出错考题,罢官回家,带回“鬼舞”。《婺源县志》卷十五亦有此记载:詹养沉,清顺治十四年(1657)进士……因主考官出错考题(邾国错为邾人),詹为副考官,同时罢官回里。传说当时回来带了三个班,一为庆生案的“天子八班”,一为人寿案的“诸侯六班”,一为香积案的“大夫四班”。案是指某一神祗,各班都为自己的神祗祭祀傩仪。这三个班又分别被称为“铜”“鬼”“狮”,不久“铜”班失传,“鬼”“狮”两班便改为“万顺班”和“仁和班”。据安徽省休宁县茗洲村吴氏明代家谱《茗洲吴氏家记》中记载:正统十四年(1449)社中仪,首春行傩人,婺源以香头角抵之戏,皆春秋首醵米物,酬与诸行傩者 ,遂为例。可见,婺源傩舞最迟在明代的时候就已经盛行了。可惜由于历史原因,婺源傩舞及傩面具在文革中均遭到破坏,至今,长径村存下来的仅有4个(八十大王、李斯丞相、两个小鬼)。这是长径村傩舞艺人胡振坤等人冒着很大风险,偷偷藏起来的。直至1981年,长径村又开始仿制了10个面具,恢复了部分傩舞表演。此后,孙兆铎(婺源民俗学家)陆陆续续召集艺人及相关人员共同商讨、勾勒面具轮廓,经艺人修正雕刻至30多个傩面具。原有的节目不断恢复,影响力渐渐扩大。①

二、婺源傩面具的独特造型及艺术特色

婺源傩面具造型较为原始,从其名称看大致可分为三类:一是历史故事中的人物,如诸侯面具、夜叉先锋、蒙恬将军、李斯丞相等,表现了对英雄的崇拜。二是道教传说中的神明,如土地神,表现了对神灵的崇拜。三是婺源独有的傩面具,如“八十大王”,表现了对自然的崇拜。各种面具作为一种造型艺术,遵循着它自身的艺术规律与原则,被赋予了复杂而神秘的宗教与民俗含义。[1]

从仅保存下来的几个面具来看,我们仍能被它们独特的造型,浓烈的宗教意味、深厚的文化底蕴所感染,如“八十大王”“李斯丞相”等面具。

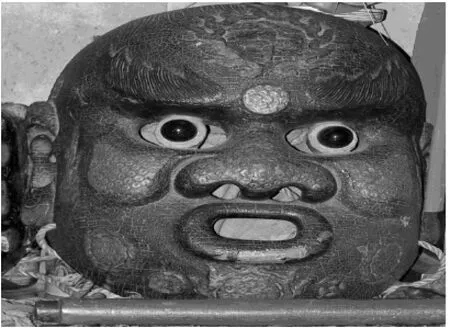

关于“八十大王”的原型有两种说法。一说是秦始皇的长子扶苏太子。相传秦始皇驾崩之时,扶苏太子正在上群(今陕西榆林道及内蒙古鄂尔多斯左翼之地)监察蒙恬之军。他的弟弟胡亥为了篡夺皇位故意派李斯丞相借慰劳将士之名 ,用毒酒害死了扶苏,扶苏死后,变为傩神。另一种说法也与秦始皇的儿子有关。相传秦始皇的第八个儿子,从京城封至今婺源境地,因其对老百姓呵护有加 ,死后被婺源人民奉为傩神,祈求保佑一方平安。无论说法如何,“八十大王”的原型都与秦始皇的儿子有关这种说法是一致的。

“八十大王”的造型与《周礼·夏宫》载的方相士“黄金四目”不同,它只有三只眼睛,其中一只在额头上,为火焰四射的太阳纹,在中间刻有“八十”二字,在下巴处也有一个稍小的太阳纹,从其纹饰来看,阴阳相合,虚实相生。结合其逐鬼邪、驱阴气的傩仪功用,“八十大王”的象征主题应该与太阳神崇拜相似。在民间信念中,太阳可驱走黑暗,使万物生长。太阳神的足迹遍布世界各地。在交感巫术理念的指引下,原始先民认为太阳既可以驱走鬼邪 ,也可以促进人类繁衍,于是,各种形式的太阳神便应运而生。太阳巫术普遍流行,屈原在《九歌》中歌颂的东君就是太阳神。我们也可以推测,“八十大王”即是太阳神的另一种呈现(图1)。[1]

李斯丞相面具也是造型独特的婺源傩面具,它头戴相盔,单独雕刻安装上去的两个耳朵上端有三炬火焰,表演舞蹈时两耳会随之抖动。两只眼球用玻璃珠点缀,一根铁丝从眼珠的上半部穿过,然后固定在眼眶上,两个眼珠的背面各系一根连动线,这两根连动线一起拴在单独雕刻再组装的下巴底端的小孔里,两眼与下巴背面形成“三点式”。演员戴上面具,随着嘴巴一张一合,面具的下巴也自然一张一翕。由于连动线的作用,两眼也随之上下翻滚。这种随舞蹈而活动的面具在全国面具中也是罕见的,形式功用令人惊叹(图2)。

图1 八十大王

图2 李斯丞相

婺源傩面具大于真人面孔,两眼突出,口型夸张。整个面具用整木雕刻而成,通常使用当地材质坚实、木纹细腻的香樟木。整个樟木先阴放八到十天,再锯成一尺两寸左右的圆木,一剖为二,制成两个面具的毛坯,通过一锯二砍三加工的程序,雕刻出面具雏形,再晾三到五天,随后对面具进行精雕打磨,最后上釉。面具的背面根据人的五官结构凹凸挖空,方便舞傩者戴于脸上。雕刻时浅浮雕与镂雕结合,造型粗犷,轮廓分明,线条夸张有力,符合人们对傩的审美认识——狞厉、古朴、稚拙、率真,这种造型源于人类早期对自然力的恐惧与崇拜,是他们原始宗教观念和巫术意识的具体表现形式。在信仰者眼中,面具是神的象征和载体,是人、鬼、神的共同灵魂,其中有正神和鬼怪傩神,正神造型端庄、慈眉善目,多运用写实手法,而鬼怪傩神,则怪诞生动,丑相十足,憨态可掬。民间艺人非常注重人物性格及心灵的刻画,把外形五官局部变形夸张,使心灵中的神呼之欲出。婺源傩面具蕴含了艺人们对傩的理解,他们将先民们对神灵的崇拜以及对鬼魅的痛恨,通过丰富的想象力与精湛的技艺淋漓尽致地表现出来。至今保存在长径村的四个面具仍让我们感受到远古先民请神驱鬼的巨大震慑力。[2]总之,婺源傩面具在造型上具有传统和夸张、具象与抽象等多种表现形式。

婺源傩面具以彩绘为主。巫傩面具的色彩运用,有一个由感性到理性的发展过程。早期写实性色彩运用广泛,肤色基本以固有色为主 ,表现的多是善良形象。基本搭配为黑眉肉肤,赤唇皓齿,让人感受面具的真实与舒缓,强调的是自然本色和色彩的和谐对比。随着人们对色彩认识加深,从同类色彩中产生联想,把同类事物的色彩抽象出来,人们运用色彩渐渐具有了一定的程式性,变得更加理性化,并使色彩具有了象征意味,更好地突出了面具形象的性格。

婺源傩面具视觉效果丰富多彩,艺人们在设色时,主要受主观情感及设色经验的影响 ,傩面具经过长时间的发展和演变,颜色的铺陈也具有了一定的程式性,如谚语中说:红为忠,白为奸,黑为刚,灰为勇,黄为烈,绿为侠,粉为老,金银二色色泽亮,专画妖魔鬼神判。各种性格各个角色都有相应的颜色配置,在设色创造中,不仅有个人情感,也包含了历史、文化、宗教的积极参与。

三、婺源傩面具的静态保存

婺源凭借它丰富的旅游资源,正逐步打造成美丽的旅游文化城市。其中,傩文化的不断发掘,为城市的发展添上了浓重的一笔,以此带动了婺源旅游业的发展。当地政府可以把分散的傩面具文化资源进行整合,组合开发婺源傩面具旅游系列产品,从而建立科学的传承机制 ,构建旅游产业体系。

首先,建立一种静态展示可持续发展模式。通过建立民俗博物馆、民俗陈列馆等展示方式来对傩面具进行保护开发。虽然面具保存的数量很少,但可以依据当地一些傩文化传承人(表演者及雕刻工艺人)的口述慢慢地还原已失传面具的本来面目。以博物馆的形式,在专家学者的指导下,把现有的及记忆中的傩面具全面完整地保存下来,形成可视可听的影像资料、文字或图片。

在建立博物馆之前,首先要做好调查和保存工作。结合目前婺源非物质文化遗产普查活动,进一步做好傩面具的发掘和整理。从学术角度去看待面具的文化价值,把婺源各个相对比较偏远但傩文化丰富的村的傩面具集中起来,以婺源博物馆傩文化展厅为平台,集中有关傩文化的文物,如面具、服装、图片、传承影像等。筹建一个集展示、研究、交流于一体的婺源傩文化交流中心。

四、婺源傩面具的动态传承

婺源各个乡村的傩舞经历了千百年不平凡的风霜岁月,幸运地成为国家非物质文化遗产。婺源傩舞因此受到了广泛的关注,傩面具也通过动态的傩舞表演,以“活”的形式展现出来。观众在观看傩舞表演的过程中,重新认识和理解到了傩面具的文化价值。

婺源傩舞不仅流传广,而且表现的内容也异常丰富,既有表现迎神驱鬼的《追王》《搭架》,又有反映民间传说及神话故事的《刘海戏金蟾》《孟姜女送寒衣》《开天辟地》《太阳射月》,更有历史故事《丞相操兵》《关公磨刀》等。据调查,婺源傩舞的节目共有100个左右,表演形式各异,独舞、双人、三人、群舞,情节生动,人物性格随着面具的更替而呈现不同的特点。如《追王》是一场内外结合、驱邪避灾、祈求平安的节目。该舞“送阴气,司大傩”,气势宏伟。演员和观众互动,共同完成一个祈福的过程,以期达到愿望的实现。首先,在演出场地上设神案,摆贡品,点蜡烛。案上摆着“八十大王”面具和开山斧,扮演者穿着蟒袍,把头靠案上,待两位敬完天地的长者将“八十大王”面具给扮演者戴好,“八十大王”便一把抓起案上的开山斧,一个跨步“起马”出发,由一个手提正烧中药“皂荚”的药炉的人在前面引路。一时铳爆齐鸣,锣鼓相伴,沿着村边田径翻坡越涧急速奔跑。观众齐跟着紧紧追上,追上了“八十大王”,“八十大王”便在其头上用“开山斧”刮几下,表示已驱邪免灾了。该人霉运殆尽,好运随之而来。当“八十大王”又回到演出场地时,还在空地上来回跑三圈,再抓早已装扮好的“小鬼”的衣领,原地转圈并唱彩(一直叫好),观众也随之附和。这时被当地人称为“福旺”的伏羲念念有词(追王彩词据说有108句),“叫好”一结束,观众一拥而上,再次求“八十大王”用开山斧在自己头上刮几下,祈求吉利。最后“八十大王”把“小鬼”送到村头水口,用开山斧把“小鬼”“劈死”,再烧纸焚香,敲锣打鼓把“小鬼”送往天界。整个节目紧锣密鼓,一气呵成,演员与观众共同完成,扮演者一戴上面具,顿时人神共娱,热闹非凡。“八十大王”面具色彩丰富 ,造型独特,雕刻精细,面具随着演员的表演,给观众留下了深刻的印象。据当地的外出年轻人透露,他们回来过年不仅是要和家人团聚,另一个重要原因是要让“八十大王”用开山斧“刮”去身上的晦气,祈求傩神保佑他们来年在外平安。

类似节目婺源傩舞还有很多,傩舞作为中国传统乡村社会中出现的宗族群体活动之一,为着祈福求吉、祛疫禳灾的目的 ,村社中的人们都会参加傩祭活动。婺源历史上就有“三十六傩班,七十二狮班”之称,参与者较多。若能把傩舞的一些节目在艺人的正确指引下让旅游者参与其中,就可以让旅游者充分体验到当地民众的真实生活,实现与地方百姓的零距离接触。这正是许多旅游者所向往的,婺源傩面具也能在这样的活动中得到更好的价值体现。

另外,旅游工艺品也是一项很好的文化载体,是旅游业中一项重要的经济收入项目。它总是与特定的文化传统和习俗联系在一起 ,既接近人们的日常生活,又暗含人文哲理。[3]婺源傩面具可以把民俗活动中的傩戏人物角色转变为旅游工艺品,使原有的实用性向审美性转变,制作上也由原来的纯民艺制作向带有文化展示意味的创意性制作发展。如今,婺源傩面具图形也不断运用于设计活动中,如茗眉绿茶包装设计、婺源的龙尾砚造型设计、虎头鞋彩绣图形等。还有一些工艺厂生产了大量的傩面具挂件以及雕刻产品,受到了很多旅游者的青睐。

婺源傩面具在文化表征上可以说是当地独特地域文化的象征,是当地地域的文化符号,也是婺源旅游文化区别于其他地域旅游文化的特点之一。将这些地域文化通过工艺品这种文化载体来传播 ,无疑是传播当地地域文化的有效途径。通过对旅游工艺品进行深度开发,让旅游者找到具有地域性文化特色的旅游工艺品,优质的旅游工艺品既是对特定地域文化的概括与传达,也是一种虚拟的价值体现。对傩文化进行旅游应用研究,既保存了傩文化的原始形态,又能在其基础上开拓新的设计工艺品,使其真正成为具有生产力的民族文化艺术。

[1]尚娜 .宗族性祭礼——婺源鬼舞的傩文化研究[D].南昌:江西师范大学硕士学位论文,2011.

[2]王兴业.从傩面具的艺术特色看民众的审美情趣[J].美术大观,2007,(6):60-61.

[3]李筠 .从傩戏面具谈乌江流域民间造型艺术与旅游工艺品设计[J].美与时代,2010,(10):42-45.

[责任编辑 许婴]

The Static Preservation and Dynamic Inheritance of Wuyuan Nuo-mask Culture

ZHANG Li-jun,PENG Zun-Shan

(School of Fine Arts and Design,Shangrao Normal University,Shangrao Jiangxi 334001,China)

The cultural concepts and social psychology contained in Wuyua Nuo-mask culture repre-sent people's mentality to pursure happiress and avoid evils.Its unique artistic feature highlights the local culture,and it is a kind of primitive culture.Through the static preservation and dynamic inhentance,Wuyuan Nuo-masks attract people's attention,with their exotic,exaggerated,simple shapes and harmonious and brilliant colors.In particular,some Nuo rituals and tourist arts and crafts reproduce the unique charm of Nuo-mask culture.

Nuo masks;static preservation;dynamic inheritance

J193

A

1004-2237(2015)02-0039-04

10.3969/j.issn .1004-2237.2015.02.008

2015-01-10

江西省艺术科学规划项目(YG2013122)

张丽军(1973-),女,江西上饶人,讲师 ,硕士,主要研究方向为艺术学。E-mail:ziyunpiao0309@163.com