明清民居陈设陶瓷花卉纹饰符号学探析

汪 溟, 陈飞虎,曾 晋

(1. 湖南大学设计艺术学院,湖南 长沙 410082;2. 湖南大学建筑学院,湖南 长沙 410082)

明清民居陈设陶瓷花卉纹饰符号学探析

汪 溟1, 陈飞虎2,曾 晋2

(1. 湖南大学设计艺术学院,湖南 长沙 410082;2. 湖南大学建筑学院,湖南 长沙 410082)

明清民居室内陈设陶瓷具有深厚的文化底蕴和艺术意义,尤以其陶瓷装饰纹样为代表。本文运用符号学的理论和方法对明清民居陈设陶瓷的花卉纹饰进行分析和归纳,探寻其携带的大量的社会信息,揭示其蕴含的艺术和文化的价值。

明清;陈设陶瓷;纹饰;符号学

DOI:10.13957/j.cnki.tcxb.2015.02.019

明清时期,我国民居室内陈设物的品类众多,形制多样,除家具外,各种摆件、把玩在娱乐和丰富生活的同时表达着特定的涵义,陈设陶瓷就是其中颇具代表性的一类,陈设陶瓷又以花瓶为多,因此,即使不是花器,陈设陶瓷也多以花卉作为主要的装饰题材。陈设陶瓷广泛运用花卉纹样进行装饰,这些纹饰可以说是我国花卉艺术和文化的代表,从中可以看出人们的生活观和艺术品味。

诞生于20世纪初的符号学是有关意义与理解的学问,它探索的对象或者研究内容不仅仅是符号,而且是符号的作用或者说是指号过程。[1]符号学为许多研究特别是艺术史的研究指明了新的方向,形成了艺术符号学的理论和方法,美国哥伦比亚大学艺术史教授罗萨琳柯劳丝提出:世界由符号构成,艺术史研究不是要去探索符号的外延,而是要去探索符号的内涵,因为外延是被再现的外部世界,而内涵才是符号的内在引申含义。基于此,本文对明清民居陈设陶瓷花卉纹饰的研究主要集中在纹饰的内涵、造型、作用和价值方面。

一、明清民居陈设与陈设陶瓷

通过现存明清民居遗存、古籍善本中的插画以及反映风俗民情的绘画作品,能基本了解明清民居室内的陈设品及其陈列方式。我们从功能角度大致可以将其划分为具有一定使用价值的高档工艺品和供观赏陈列的纯新产品;按其陈列部位的不同,又可划分为墙上挂贴陈设、几案陈列陈设、地上陈列陈设、顶棚悬挂陈设等。[2]明清文人笔记如《长物志》、《闲情偶寄》等著作中对此有详细的记载。《长物志》中设有“位置”、“书画”、“几榻”、“器具”等,论述了当时室内陈设的物品和要求,《闲情偶寄》更是在“居室部”中辟出“器玩”部分予以论述,足见当时人们对于室内陈设的重视。当时人们对于室内陈设品要求制作精美考究,其造型、材质、纹饰的选择都已形成相应规范。

《长物志》“香炉”部中写道:“三代、秦汉鼎,及官、哥、定窑、龙泉、宣窑皆以备赏鉴,非日用所宜。”[3]可见,历经两宋制瓷业的飞速发展,明代部分陶瓷产品已经从日常实用器皿中分离出来,成为有较高欣赏价值的陈设陶瓷。陈设陶瓷分陶器和瓷器两大类。陶器的主要产地有江苏宜兴、山西浑源以及四川荣昌等地。瓷器的主要产地有江西景德镇、湖南醴陵、福建德化、浙江龙泉等地。其造型包括特有的瓶、尊、屏、瓷板画、雕塑,以及具有较高艺术价值的文房用品、赏盘、茶具等,赏玩功能为主,实用功能为辅。釉色和纹饰是陈设陶瓷的主要装饰,其纹饰的文化内涵丰富,具备强烈的表意作用,反映出当时的社会文化和艺术生产特征。与我国传统器物多采用瑞兽纹装饰不同,明清民居陈设陶瓷多以花卉纹装饰,纹饰的题材内容、造型构成和意义内涵有着鲜明的时代特征。

二、明清民居陈设陶瓷花卉纹饰的内容与结构

(一)花卉纹饰的内容

明清民居陈设陶瓷花卉纹饰以我国久远的花卉文化为根据,也彰显出相应的时代特征。早在战国时期,我们的祖先就已经在花卉美与人性美之间相互比拟,从而构建出一种“朦胧的感悟”,香花喻美人,更喻君子。佛教传入中国,它对花卉的偏好唤醒了这“朦胧的感悟”。隋、唐、五代宫廷贵族阶层对花卉的品鉴垂范了百姓,宋元文人将花卉与人生哲理、品德操守相关联而产生的所谓“理念花”得到了全社会的认可,时至明清,花卉已完备了品格和吉祥寓意,特定的花卉组合形成特定的美好祝愿。由此,民居陈设陶瓷花卉纹饰具有了指代品格、表达寓意和祝愿的多重意义:

花之品格——自古中国人对花卉的欣赏,往往超越感觉和经验的“悟知”,将花美与人格美相联系,是从“目悦”到“心动”的升华。佛教教义的普及和历代皇室贵族对富贵格调的崇尚,使莲花、牡丹、芍药等名贵花卉逐渐成为高贵的象征。百姓在赏玩和品鉴花卉时,也自然将花卉的特征联想成为美好品格,如梨花洁净、桃杏热烈、含笑平易等等。明代插花大师袁宏道在其著作《瓶史》中提出了“名花”、“主花”、“使花”等概念,民间也有“花中婢子”、“花中雅客”、“花中隐士”之说,可见当时绝大多数花卉已被赋予了明确的个性品格。

花之寓意——花卉绚丽的姿容让人自然联想到人生的繁华,花卉的盛开与凋落也可隐喻着时间的变换,但对明清花卉纹饰寓意产生重要影响的则是宋代的文人思潮。在文人们看来,花卉不仅能怡情娱乐,更是人生意趣、个人抱负的表达,如以梅花比喻坚韧、兰花比喻清高独立等。与贵族崇尚富丽不同,文人喜好“清雅”,多数认同“非美”的观念:花卉姿色之美不若其内涵寓意之美,所以赏花之事,重在会意。这些观念使得松、柏、竹、桂等植物加入到传情达意花卉纹饰的行列之中,也极大丰富了花卉纹饰的寓意。

花之祝愿——明清时期流行着运用谐音的方法,将特定的花卉或动植物组合来表达美好祝愿的市井文化。如金桂、银桂、海棠组合在一起代表“富贵满堂”、一树红梅枝头停着喜鹊代表着“喜上眉梢”等,它们体现了最朴素最直接的生活追求以及广泛通俗的幸福观念。如果说文人以花卉来寓意高雅的生活情趣,那么百姓用花卉表达祝愿则显示花卉成为了通俗的吉祥符号。

图1 五彩缠枝牡丹纹尊 清顺治Fig.1 Wine vessel with interlacing peony sprays in antique overglaze enamels, Shunzhi period, Qing Dynasy

(二)花卉纹饰的构成

明清民居陈设陶瓷花卉纹饰的结构大致可分为图案式和画卷式两类。图案式花卉纹饰的结构基本包括以下几种:

(1)缠枝花——纹饰由主体花朵以及富于变化、延绵不断的二方连续缠枝花叶纹构成,以“缠枝莲”、“缠枝牡丹”纹饰为代表。(见图1)以S形曲线为主体的骨架,可根据需要随心所欲地穿插无限内容,使图案变幻莫测,妙趣横生。[4]

(2)穿枝花——由缠枝花发展演变而来。这种花卉纹饰由不同走向的骨架及花朵构成,穿花自然流畅,丰富活泼。有同花同向式穿花、同花异向式和异花异向式等样式。在此纹饰基础上还可将瓜果、动物纹样穿插其中,形成层次丰富、图形饱满、寓意广泛的穿枝花纹样,[5]以“凤穿牡丹”、“蝶恋花”纹饰为代表。(见图2)

(3) 折枝花——由一支或者几支花卉为主,也可配合动物、果蔬,以“折枝梅”、“折枝菊”为代表。(见图3)明代初期,上述花卉纹饰构成总体豪放疏朗,而后逐渐造型饱满、层次复杂,到清代末期变得过于呆板、繁缛。

(4)花瓣纹、叶纹——由花瓣、叶片或者花瓣叶片变形的纹饰,通常作为主体纹饰的配饰,或者描绘于器物的口沿或底部边缘。代表纹饰有“莲瓣纹”、“菊瓣纹”、“芭叶纹”。(见图4)

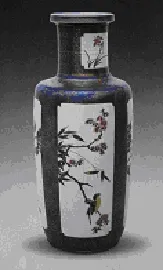

画卷式花卉纹饰的构成基本遵循宋代工笔花鸟绘画的形制,在陶瓷器的装饰面上使用彩料作画。“五彩”、“粉彩”创烧成功之后,陈设陶瓷画卷式的花卉植物纹样就得以更精准地表现中国传统工笔绘画的神韵。(见图5)

图2 龙泉窑青釉凤穿牡丹秀墩 明正德Fig.2 Celadon Garden stool with phoenix and peony, Longquan ware, Zhengde period, Ming

图3 青花折枝桃竹纹梅瓶 明永乐Fig.3 Blue and white Meiping (Prunus) vase with peach and bamboo sprays, Yongle period, Ming

图4 青花缠枝莲纹花觚 清Fig.4 Blue and white wine vessel with interlacing lotus fowers, Qing

图5 撒蓝底五彩描金开光竹梅花鸟纹瓶 清康熙Fig.5 Blue vase with gold traced bamboo, plum blossoms and birds in antique overglaze enamels on white panels, Kangxi period, Qing

三、明清民居陈设陶瓷花卉纹饰的美学价值及其符号作用

(一)明清民居陈设陶瓷花卉纹饰的美学价值

陈设陶瓷具备了生活美、技术美和艺术美三方面的美学价值。如前所述,明清民居陈设陶瓷花卉纹饰的内容题材、构成形式反映了我国农耕文明社会各阶层的美学观念,体现了生活美,是其美学基础;运用恰当的材料和工艺技术对花卉纹饰充分表现,体现了技术美,是其技术基础;通过和谐的比例、流畅的线条、凝练的色彩、以适度原则将纹饰与陶瓷的造型、材质等特征结合,传达特定意义,形成完整的意境,体现出我国传统的装饰艺术美,是其美学价值的核心。就装饰美而言,其表现在一下两方面:

(1)花卉姿态与纹样构成的变化之美

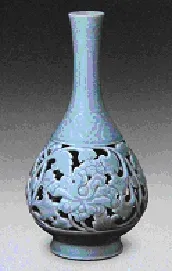

花朵的含苞与怒放、花枝的疏朗与繁密、花色的浓妆与淡抹等自然属性决定了花卉纹样的多变。中国传统的“形神兼备”、“文质彬彬”等美学思想则是花卉纹饰构成变化的理论依据。陈设陶瓷的基本造型、装饰面的位置、形状和大小以及材料技法等物质因素具体限定了花卉纹饰的位置大小和形态构成。以牡丹纹为例,图1、图2、图6都是以缠枝牡丹纹装饰,但却各有特点:青釉牡丹纹套瓶体积较小,装饰面积有限,所以缠枝较少,花朵的比例大、花瓣层次分明、花型精美考究;五彩缠枝牡丹纹尊使用青绿色的缠枝和叶片遍布周身,花型有多瓣和正侧面两种,形态比较粗放;龙泉窑青釉秀墩上的牡丹纹与凤鸟纹结合,花朵的造型与穿插其中的云气纹样近似。可见,作为明清民居陈设陶瓷花卉纹饰中最常见的题材,牡丹花纹样的造型、构成虽然已经具有了较稳定的样式,却并不会给人以呆板和乏味的印象,究其原因,主要是因为花卉纹样始终将立足于我国传统美学思想,生出一种变化之美。

(2)莹润质地与花卉纹饰构成的生机之美

宗白华先生在《中国艺术三境界》中谈到:“任何东西,不论其为木为石,在审美的观点来看,具有生命与精神的表现。”明清之前,陶瓷的纹饰大多是作为釉面装饰的补充,欣赏这些陶瓷往往只谈“釉色之美”;而明清民居陈设陶瓷的花卉纹饰则将釉的质感与花卉的姿态、色彩融合在一起,展现了一种前所未有的生机之美。这种生机不仅来源于花卉的符号意义,更来自于“文”与“质”适度的结合:花卉纹饰不仅被赋予了多变的形态、鲜艳的色彩,更具备着温润的触感,晶莹釉面上的片片花瓣仿佛新鲜得还带着晨间的露水一般,生机盎然,这是陶瓷独特艺术表现力的体现。

图6 青釉镂空牡丹纹套瓶 清乾隆Fig.6 Double-walled celadon vase with hollowed out peonies,Qianlong period, Qing

图7 德化粉彩铺首玉堂富贵纹 象腿瓶 清同治Fig.7 Dehua elephant foot vase with animal heads and magnolia, crabapple fowers and peonies in overglaze enamels, Tongzhi period, Qing

(二)明清民居陈设陶瓷花卉纹饰的符号作用

(1)表达追求吉祥的生活观

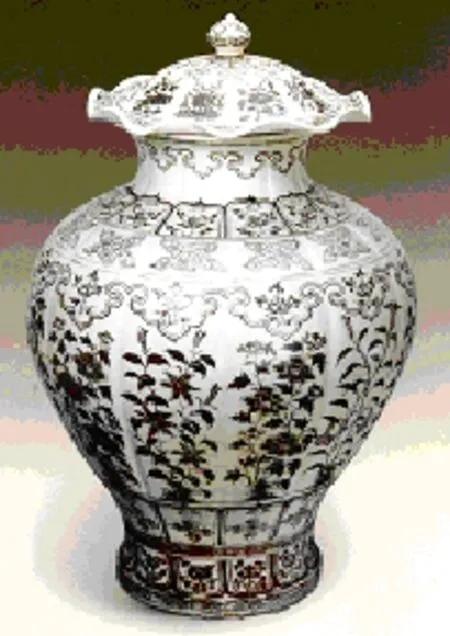

陈设陶瓷主要运用其纹饰传情达意。明清时期,代表着普通大众幸福观的吉祥文化已经蔚为大观并广泛普及,百姓喜闻乐见的装饰纹样几乎要求“图必有意,意必吉祥”。民居陈设陶瓷花卉纹饰也表达出普通百姓的吉祥观念。将明清民居陈设陶瓷的花卉纹饰与宋元时期陶瓷花卉纹饰的总体特征相比较,不难看出花卉纹饰的造型表现变得更细致具体,纹饰的色彩普遍由淡雅变得艳丽,纹饰的构成则更复杂繁琐,这些变化迎合了大众通俗审美的需求,营造出“热烈”、“通俗”、“直白”的视觉效果。特别是明清陈设陶瓷花卉纹饰中花卉的品种数量以及特定搭配的花卉组合大量增加,利用比喻、谐音的方法构成特定的吉祥寓意,如:牡丹玉兰图案的瓷瓶寓意是“平安富贵满堂”(见图7)、花瓶上描绘月季象征“季季平安”(见图8)、竹子梅花的组合为“竹梅双喜”,此外还有香花三元、春花三杰、玉树芝兰等,表达出民间“平安、富贵、喜庆”的吉祥观和幸福观。

(2)表达艺术的生活观

明清民居陈设陶瓷花卉纹饰既表达了大众对于吉祥如意的向往,也反映出部分具有一定社会地位和文化素养的欣赏者的审美情趣和人生追求。“纹如其人”,相对于热烈、通俗的吉祥花卉纹饰,文人雅士们在居室陶瓷陈设上多选择那些花卉纹饰风格含蓄、纹饰构成清新自然、花卉内容题材具有隽永象征意义的作品,或借物言志,或以花自比,所谓“自有渊明方有菊,若无和靖即无梅”。这是“雅”的审美追求、是诗意意境的营造、是理想人格的反映、更是一种艺术的生活观的表达。花卉纹饰能够准确、妥帖的传情达意,吻合了我国“借物言志”的传统文化习惯,是陈设陶瓷得以推广的重要原因。中国的艺术作品格调高且寓意深刻,不仅希望借此对观赏者起到一定的教化作用,而且试图帮助人们深入地认识人类的内心世界,以此追求至高无上的完美精神境界。[6]

(3)文化的物化

花卉纹饰以及其构成方式与特定的象征意义之间形成固定的指代关系,是社会生产技术水平、伦理道德、思维方式、大众情感、地域民俗等多种文化因素共同作用的结果,这种物象与意义的联合过程,就是文化的物化过程。明代青花瓷在元青花的基础上得到了巨大发展,将色料的浓淡运用与中国传统水墨绘画“墨分五色”技法联系起来,扩大了陶瓷纹样的表现形式。彩瓷的兴起,丰富了陶瓷纹样的色调。“釉里红”、“斗彩”、“粉彩”、“珐琅彩”等新工艺更是大大提升了陶瓷的艺术表现力。陈设陶瓷的花卉纹饰就这些优秀新工艺、新技法的代言:它们或着力表现花卉图案的细致精巧、或凸显花卉的生动姿态和鲜艳色泽、或追求花纹平面构成上的复杂多变、或意在对花卉立体真实感的表现,这些极具装饰效果的花卉纹饰,是民族审美观念的物化,更是时代工艺技术水平的物化。

花事风雅,中国人性格中的含蓄内敛、多情善感等特征在将花卉与特定的意蕴结合的过程中体现得淋漓尽致。中国传统的思维方式强调从对物象的感性认识中达到体会与感悟,以有形的象来表达无形的意,以有限的形态来诠释无限的精神,而不是用理性和科学去研究分析对象。在明清民居陶瓷陈设上,无论是图案式还是画卷式的花卉纹饰,其根本目的都不是精准、客观、全面的再现花卉植物,而是以它为符号来引起欣赏者的共鸣和思考,从而达到精神的契合与心灵的交流。如果说地域民俗、伦理道德等文化内容可以用语言文字记录传承,那么对于世界特定的认识和思维方式则是难以用语言文字来表述的,只能通过相似的思维体验才能实现,所以说,明清民居陈设陶瓷的花卉纹饰也是我国传统思维方式的物化。

图8 釉里红四季花纹盖罐 明洪武Fig.8 Covered jar with fowers of four seasons in underglaze red,Hongwu period, Ming

四、总 结

明清时期,陈设陶瓷从日用陶瓷中分离出来,成为民居中不可或缺的陈设艺术品,究其原因,主要是因为它携带着极具审美和文化价值的纹饰,尤以花卉植物纹饰居多。其中,图案式的花卉纹饰大多数从选择题材到构成样式均能与民间艺术、民俗文化相互印证,具有“吉祥”象征意义;画卷式花卉纹饰的形式则更接近中国古典文人画,题材和寓意大都表达了文人追求的文化意境。可以说,明清民居陈设陶瓷花卉纹饰迎合了各阶层的审美和文化需求,达到了雅俗共赏的艺术效果,迄今仍具有蓬勃的生命力。品读我国明清民居陈设陶瓷花卉纹饰,不仅让人体味到悠远的传统韵味,更仿佛穿越了时空,在灯下与一位故人深谈,聆听到中国传统艺术的无上妙音。

[1](美)约翰迪利. 符号学基础(第六版)[M]. 张祖建译. 北京: 人民大学出版社, 2012:138.

[2] 李砚祖, 王春雨. 室内设计史. 北京: 中国建筑工业出版社,2013:283.

[3](明)文震亨. 长物志. 赵菁编. 北京: 金城出版社, 2010: 219.

[4] 刘兰华, 张柏. 中国古代陶瓷纹饰. 哈尔滨: 哈尔滨出版社,1994: 212.

[5] 刘兰华, 张柏. 中国古代陶瓷纹饰. 哈尔滨: 哈尔滨出版社,1994: 216.

[6] 戴维·方坦娜. 象征世界的语言. 何盼盼译. 北京: 中国青年出版社, 2001:58-59.

A Semiotic Discussion of the Floral Patterns on Ornamental Ceramics in Local-Style Dwelling Houses in Ming and Qing Dynasties

WANG Ming1, CHEN Feihu2, ZENG Jin2

(1. School of Art and Design, Hunan University, Changsha 410082, Hunan, China; 2. School of Architecture,Hunan University, Changsha 410082, Hunan, China)

Ornamental ceramics placed in local-style dwelling houses in Ming and Qing Dynasties are imbued with cultural and artistic meanings, particularly so are the decorative patterns on them. This paper is to analyze the foral patterns on ornamental ceramics in dwelling houses during this period, to summarize their styles, to explore their social implications, and to reveal their art and cultural values.

Ming and Qing Dynasties; ornamental ceramics; decorative pattern; semiotics

date: 2014-11-08 . Revised date: 2014-12-27.

TQ174.74

A

1000-2278(2015)02-0211-06

2014-11-08。

2014-12-27。

通信联系人:汪 溟(1977- ),女,博士研究生。

Correspondent author:WANG Ming(1977-), female, Doc., postgraduate.

E-mail:wangming19771975@163.com