建湖县近几年小麦白粉病重发原因及防治对策

马勇++钟腾

摘要 就近年来建湖县小麦白粉病发生逐年加重的现状进行研究,2010年、2011年为中等发生,2012年为偏重发生,2013年、2014年为大发生,主要分析了当地白粉病重发的气候、耕作制度、品种等原因,并提出通过品种替换、药剂防治和加强农业管理等措施来减轻小麦白粉病危害的建议。

关键词 小麦白粉病;发生趋势;发生原因;防控对策;江苏建湖

中图分类号 S435.121.4 文献标识码 B 文章编号 1007-5739(2015)12-0137-02

麦类白粉菌的有性态为禾布氏白粉菌,属子囊菌亚门布氏白粉菌属。无性态串珠粉状孢(Qidium monilioides Nees),属半知菌亚门粉孢属。病菌有明显的寄生专化型,如危害小麦的小麦专化型(B.graminis f.sp.tritici),危害大麦的大麦专化型(B.graminis f.sp.hordei),各专化型之间不能转换。

1 建湖县小麦白粉病发生情况

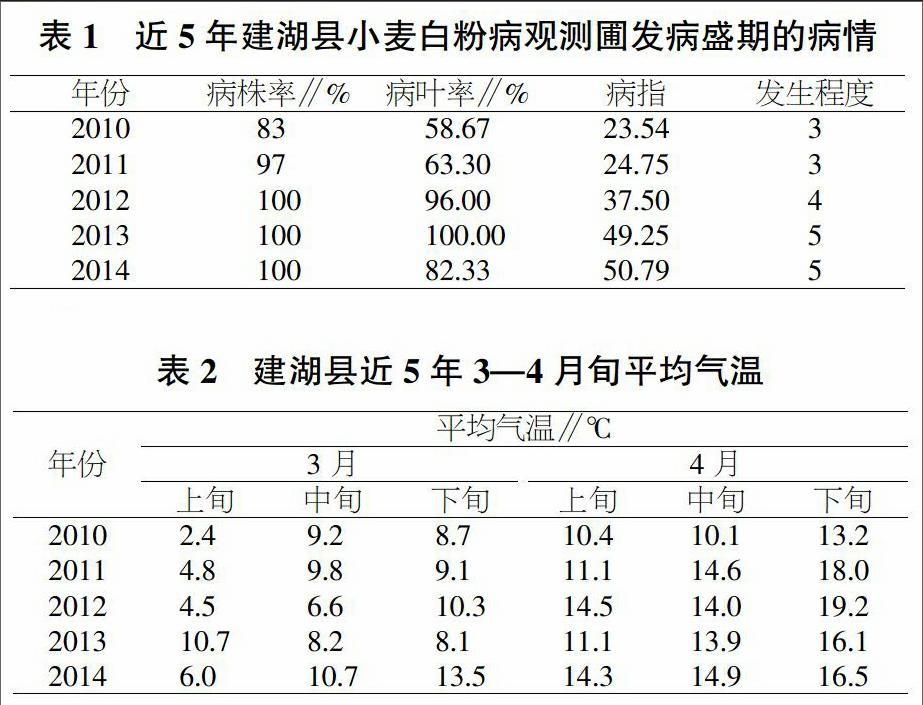

目前,小麦白粉病已成为建湖县小麦主要病害中重要的病害之一,对小麦的品质和产量都有很大的影响。从表1可以看出,从2010年开始,小麦白粉病在建湖县小麦田的发生较重,其中2010年、2011年为中等发生,2012年为偏重发生,2013年、2014年为大发生。通过2010—2014年这5年观测圃中小麦白粉病发病情况看,建湖县小麦白粉病的发生呈现逐步加重的趋势。该病发生严重时,小麦植株的叶鞘、茎秆和穗部都有白色的霉粉层,植株黄化严重,减产达20%以上。

2 原因分析

2.1 气候条件适宜

小麦白粉病的发生和流行受温度和湿度影响较大。白粉病子囊孢子形成和侵入的适宜温度为10~20 ℃,严重率迅速上升的最适宜温度为10~15 ℃。同时田间湿度达70%以上时,温度越高,越有利于发病。从表2可以看出,从3月中旬开始,建湖县的气温(达到10 ℃)适宜白粉病菌子囊孢子的形成和侵入,4月上、中旬的平均气温在10~15 ℃,适宜该病严重度的迅速上升。同时,3—4月正处在小麦拔节、抽穗期,农民一般会加大肥水管理,增大田间湿度,又为病菌滋生提供了适宜的湿度条件。

2.2 耕作方式不当

自从水稻直播种植进入建湖县以后,大部分农户的小麦种植模式都以稻田套播寄种为主,耕翻种麦面积较小,秋收还未结束就开始播种,播种时气温偏高导致小麦旺长现象严重,严重地块甚至在年前出现了拔节现象。经过调查发现,建湖县小麦播种量极大,大多数为300~375 kg/hm2,最多的高达487.5 kg/hm2。播种量过大直接导致小麦群体密度过大,田间荫蔽度高,透气、透光性差,非常适宜白粉病病菌的滋生和蔓延。

建湖县小麦田基本为机械化收割,田间留茬较高,同时秸秆还田面积大,还田量高,多数为秸秆全量还田,这就使得大部分病叶、病秆留在田内。同时,水稻秸秆还田后使得土质松散,适宜病菌在田间越冬。加上连年种植,这就造成了田间病菌的大量积累,使得翌年的病源量充足,小麦白粉病的流行几率增加。

建湖县农户种植小麦的田块基本固定,都为熟田,田底的肥力一般充足。由于麦苗在冬天受冻,苗色落黄,开春后农户偏爱大量施用氮肥,使得麦苗植株贪青徒长,田间小气候湿度增高,有利于白粉病病菌的繁殖和侵染。同时,植株生长过于茂盛,麦苗组织幼嫩,容易被病菌侵染,有利于该病严重发生。另外,在水肥不足、土地干旱的时候,植株长势较弱,群体素质较差,抗病能力弱,也有利于白粉病严重发生。

2.3 病害防治不力

一是重视程度不高。建湖县位于里下河地区,区域内河流水网较多,农户一般以稻麦2季种植为主。由于地域的特殊性,小麦产量低于北方麦区,收益不高,这就导致了农户对小麦种植的关心程度不高,远低于对水稻种植的重视,使得小麦病虫的防治不到位。加之小麦白粉病前期发生较轻,农户不能及时发现,尽管建湖县植保植检站以多种方式发布《病虫情报》进行宣传发动、指导防治,但是农户防治的积极性不是很高,要等到病菌侵染到植株上部时才开始动手防治,而这个时候田间白粉病的病情已经很重,且白粉病传播侵染速度很快,当病害大面积发生时已错过了最佳的防治时期。二是药剂防治不力。白粉病发病时多从植株的下部发生,叶片上先出现白色小霉斑,接着扩大成圆形或椭圆形病斑,然后向中上部蔓延,发病严重时能够一直上升到穗尖麦芒。由于白粉病前期发病的特殊性——从下部叶片开始发生,加之小麦群体密度过大,田间郁闭度高,使用药剂防治时,药液很难喷透,喷施的药剂达不到下部发病处,防治效果较差。另外,一般的农药零售点不采用植保部门宣传的技术方案,而是单纯追求利润最大化,从而导致白粉病防治药剂不对路或药量少,这就使得小麦白粉病的防治效果远远达不到预期值。

2.4 品种抗性降低

建湖县处于里下河地区,近年来小麦的主栽品种多为扬麦系列、淮麦系列、郑麦9023,这些品种都易感白粉病,而一些小面积种植的品种,往往都高感白粉病,如周麦23、豫麦34号、西农979、新麦18、矮抗58。而在同一地区长期大面积种植单一品种,也会降低品种抗性,即田间病菌会出现新的生理小种,致病性增强,使原较抗病的品种也易感病。在本地种植的小麦本就没有高抗性,加之白粉病病菌的致病性增强,从而造成病害的大流行。

3 防治对策

3.1 选种抗病品种

抗病品种对病害的发生和流行有很好的抗耐性和抑制作用。由于小麦不同品种对白粉病的抗病性有显著差异,应当引进一些抗病品种在当地进行小区试验种植,进而筛选出适合当地种植的抗性丰产品种进行大面积推广示范,同时淘汰当前种植的感白粉病的小麦品种,通过主栽品种的替换来抑制小麦白粉病的发生和发展,进而减少白粉病对小麦的危害[1-2]。

3.2 抓好药剂防治

针对病害,应当执行“压前控后、主动出击、预防为主”的防治策略,因为一旦病害重发后,植株受病菌侵害的部分很难恢复。目前,本地种植的小麦品种都不抗白粉病,必须要抓好药剂防治,以此来降低白粉病对小麦的危害。endprint

就小麦白粉病而言,应当加强发病前期的防控。白粉病的发生前期有明显的发病中心,一般在3月下旬就会出现(发病早的年份,在3月上旬就会出现发病中心),应当加强测报的调查力度,在白粉病初发时就应当及时发布《病虫信息》来指导农户进行面上的防治,力求在4月气温全面回升前控制菌源,抑制该病的继续扩散。

防治小麦白粉病的药剂品种很多,应当选择其中防效较好的药剂品种,同时也要用足药量,保证防治效果。推荐使用的药剂有15%三唑酮可湿性粉剂1 kg/hm2、30%戊唑醇可湿性粉剂525 g/hm2、12.5%烯唑醇可湿性粉剂750 g/hm2、5%已唑醇悬浮剂1 200 mL/hm2、40%腈菌唑可湿性粉剂225 g/hm2、400 g/L氟硅唑乳油150 mL/hm2、12.5%四氟醚唑水乳剂600 mL/hm2、50%醚菌酯水分散粒剂150 g/hm2、25%乙嘧酚悬浮剂1.2 kg/hm2、2%嘧啶核苷类抗菌素水剂3 kg/hm2和40%多·酮可湿性粉剂1 875 g/hm2,对水450 kg/hm2进行均匀喷雾。以上推荐药剂为盐城市植保植检站设立的“小麦后期‘一喷三防技术研究与推广课题”中的子课题——“不同药剂防治小麦白粉病田间药效试验”试验结果所得的。

3.3 注重栽培管理

一是提倡适量播种。根据土壤的肥力和水肥管理的条件来确定小麦的播种量,一般推荐的播种量为225 kg/hm2。通过合理播种来控制田间麦苗的群体密度,提高田间植株间的通风透光性,减少病害扩展,同时有利于防治药剂喷透到植株下部的病斑,提高防治效果[3]。二是使用药剂拌种。药剂拌种可有效控制苗期病情,减少越冬菌量,推迟病害暴发流行期,减轻病害损失。可使用6%戊唑醇悬浮种衣剂、12.5%烯唑醇可湿性粉剂、3%苯醚甲环唑或2.5%咯菌腈等药剂进行拌种。药剂拌种简单易行,无繁琐工序和高额费用,同时对小麦白粉病的发生能够起到很好的抑制作用[4]。三是合理施用肥料。开春后施用返青肥时,不能贪施氮肥。要合理施肥,提倡施用腐熟的有机肥,推广配方施肥。要控制氮肥用量,增加磷钾肥特别是磷肥施用量,防止氮肥施用量过大,麦苗植株贪青徒长,为白粉病的发生和发展提供有利的田间环境。四是加强田间管理。小麦收割后要及时铲除各种场合的自生小麦,消灭初期侵染源,同时要加强基本建设,增加秸秆回收工厂的数量,尽量使收割的秸秆离开农田,以减少田间菌源量。另外,要合理进行水管,根据墒情进行冬灌,减少春灌次数,降低发病高峰期的田间湿度,抑制白粉病的扩展。

4 参考文献

[1] 王秀侠,莫从古.小麦白粉病的发生与防治[J].现代农业科技,2014(13):145-146.

[2] 胡锐,邢彩云,李元杰,等.郑州市小麦白粉病发生特点及防治对策[J].农业科技通讯,2014(6):218-220.

[3] 化得娟.景泰县小麦白粉病发生及综合防治[J].甘肃农业科技,2013(6):58-59.

[4] 凌寅梅,陈英杰.小麦常见病害的发生与防治[J].现代农村科技,2013(11):36-37.endprint