石壁,客家迁徙中转站的再解读

——从汀州胡氏与宁化胡氏源流的个案说开去

胡彩云

石壁,客家迁徙中转站的再解读

——从汀州胡氏与宁化胡氏源流的个案说开去

胡彩云

(三明学院图书馆,福建三明365004)

摘要:以汀州胡氏与宁化客家胡氏的源流追溯作为姓氏研究的个案,在对汀州胡氏源流回顾的基础上,借助宁化客家胡氏族谱对宁化客家胡氏的源流梳理,通过深层剖析,揭示汀州胡氏与宁化客家胡氏之间的隐性联系,再解读石壁作为客家迁徙中转站这一迁徙规律。

关键词:客家;石壁;宁化胡氏;汀州胡氏

客家人,作为由古至今的迁徙大军,其足迹已遍及全国诸多省份,迁徙次数有四次、五次、六次之多,迁徙中转之地自然也不止一处,然而学术界普遍认为宁化石壁为客家迁徙的中转站,然亦有学者对此提出自己的看法。在此从客家姓氏研究的角度,以汀州胡氏与宁化客家胡氏源流为个案,重新解读石壁作为客家迁徙中转站。在《客家族谱文献研究——宁化客家胡氏与汀州胡氏之源流辨析》中,我们主要是解决了一个问题,即汀州胡氏的源流追溯,也得出了相应的认识和结论。那么接下来我们要解决的是宁化客家胡氏源流的问题。对于宁化客家胡氏,我们所见资料并未对其单一姓氏做独立研究的,而大都将其置于宁化客家姓氏宏观的整体中进行研究,却鲜见其微观层面的信息。那么宁化客家胡氏具体的源流情况如何,我们这里略做探讨。

在刘善群先生的《客家与石壁史论》一书中,作者对胡氏进行了这样的考证,“另一支胡氏发祥于河南淮阳,分迁安定而成望族,唐末至北宋初,分两批南迁入闽,其中一支直接由苏、皖入赣,经武夷山入宁化肇基。南宋以后,宁化胡氏大多外迁,留居的较少,湖村镇下埠村焦坑原是胡氏聚居地,清代已全部外迁。曹坊石牛《童氏族谱》载:石牛茂林密树,古号松林,又称岩镇,唐宋尚有人村,惟胡姓最早,关外胡屋咀即其地也。现胡氏主要居住在翠江、济村、湖村、安乐、治平、中沙、水茜、安远等乡镇。”[1]330也就是说,唐末至北宋初,宁化胡氏是从苏、皖进入江西,经武夷山进入宁化肇基的。而从南宋以后,宁化胡氏陆续外迁,至清代时已全部外迁。在“闽台客家文献数据库的建设和研究”项目团队进入宁化搜集族谱文献时,在宁化客家联谊会收集到胡氏族谱——《福建汀州岭南胡氏族谱》(上、下册)。通过阅读其目录概要,并未发现胡氏在宁化繁衍情况的记载,这令我们百思不得其解。难道宁化客家胡氏另修有族谱,或是另修族谱已散佚缺失?由于宁化胡氏族谱文献的缺失,使得宁化客家胡氏的源流情况更加扑朔迷离。

一、宁化客家胡氏源流探奥

根据笔者搜集资料情况来看,并没有发现对宁化客家胡氏源流直接进行专文探索,而是从宏观上进行把握。简单来说就是把客家胡氏作为宁化客家姓氏的一个组成部分,从宁化客家姓氏整体上去把握,弄清楚这一姓氏入迁的大致情况,并没有对这个单一姓氏进行研究。关于这一点,不少学者已经展开了论述。

1.宁化客家胡氏首次迁入的时间

在《试论宁化石壁的客家历史作用》中,刘善群就宁化石壁在唐宋时期客家民系的形成与发展进行论述。“宁化(含石壁)以130姓统计,隋以前迁入7姓、唐38姓 (其中唐末28姓)、五代9姓、北宋27姓、南宋38姓、元9姓、明7姓。唐至南宋迁入112姓,占总数的86%。”[2]27刘南彪在《客家及客家流源考释》中亦谈到客家姓氏的源流问题,其中就包含了胡氏,其文曰:“据客人各姓族谱考知,南宋元初迁入闽粤赣三角地带的有‘刘、温、张、胡、侯、薛、饶、魏、曾、丁、江、陈、徐、文、陆、谢’等姓,约在元季时期,居住在汀、赣一带的客人,起初迁居于汕头附近,然后转沿东江而上。”[3]6而在余兆庭的 《宁化姓氏知多少》中对宁化姓氏进行一一探源,其中对胡氏的源流,他认为,“胡氏,唐末入闽,定居宁化。现居乡镇:城区、济村、湖村、安乐、治平、中沙、水茜、安远。”文末,著者进行注释,说该文所说的各姓迁入时间,只记该姓首次迁入年代。可以说,余兆庭在这里对胡氏源流探索更进了一步,根据其研究,我们可以知道宁化客家胡氏首次迁入的时间是在唐朝末年,这也与余保云先生在《宁化客家姓氏》中论及的“宁化胡氏入迁时间早于北宋”的论断吻合。然未尽之处就是,对与宁化客家胡氏的支派源流只字未提。这让我们不甚明白,宁化胡氏是从何处源于何支派,这个疑问依然不得而解。[4]62

2.宁化客家胡氏的支派源流

对于客家胡氏首次迁入宁化的时间已经基本确定,而对于其源于何支派系却不甚了解,这也是解决宁化客家胡氏源流问题的难点。阅遍作者所能搜集到的关于宁化客家姓氏的资料 (包括族谱、地方史志、专著、论文等类型文献),均没有找到关于宁化客家胡氏的专项研究,这一方面说明了此项研究的重要意义,一方面也体现了研究姓氏个案的难度。在求教于宁化姓氏研究专家余保云先生的过程中,我们对于胡氏曾在宁化留居却没有留下任何族谱记载的情况困惑重重,这使得对宁化胡氏的源流追溯难度加大。据了解,宁化县方志办在20世纪80年代中期曾进行过挨村挨户的族谱搜集工作,这个过程自然不乏对客家姓氏之一——胡氏的搜集,而本文的资料来源之一的《福建汀州岭南胡氏族谱》便是此次搜集的成果之一。然而翻遍该谱,却未曾发现关于宁化胡氏的记载。这不禁让我们更加困惑,为什么在宁化乡镇村野之间所搜到的胡氏族谱没有一点关于宁化方面的记载,而全是关于汀州胡氏始末的。宁化胡氏源于何支派?

据了解,石壁作为客家祖地,曾先后陆续接纳过共213个姓氏,胡氏便是其中之一。但是,令人不解的是,从留存至今的资料来看,像胡氏这样迁徙至宁化后又外迁的姓氏而在宁化没有直接史料证明的姓氏为数不少。他们大多是在其他姓氏族谱中提到,作为间接记载而得之的。胡氏便是这种情况。会同里石牛(今曹坊乡双石村)《童氏族谱》载:石牛茂林密树,古号松林,又称岩镇,唐、宋尚有人村,惟胡姓最早,关外胡屋即其地也。南宋以后,宁化胡氏逐渐外迁,留居的较少,湖村镇下埠村焦坑原是胡氏聚居地,至清代已全部外迁。从如下的记载得知现今居住在宁化城关小月水和泉上里陈坊村的胡氏的源流:

余保云《宁化客家姓氏简介》载“胡氏,世居河南淮阳,分迁安定而成望族,西晋永嘉之乱,胡氏南迁。唐末,分两批入闽。其中一支从苏、皖入赣,翻越武夷山,定居宁化县。会同里石牛胡屋及泉下里焦坑,即为当时胡氏聚居地,南宋后逐渐外迁。清代,岭南胡氏以五郎为始祖,裔孙宗腾,自长汀林田大塘边迁宁化小月水肇基。画楼下仰竹公裔孙泰基则迁居宁化泉上里陈坊村。”

《大埔客家姓氏》据《胡氏渊源》载:鼻祖胡公八十三世霸公,南宋时授江西吉州刺史,封庐陵郡侯,为江西胡氏始祖。传至十九世九郎公,于南宋绍定年间,由江西吉水徙汀州长汀县清大里胡家坊开基为一世。万九郎公生三子:五郎、六郎、七郎。七郎先迁上杭,继迁永定,卜居下洋金丰塘下墩,其裔孙衍广东大埔各地。

《童氏族谱》中关于侧面提及宁化胡氏的记载,明确说明了宁化胡氏的迁入时间为唐宋之际,而对于具体支派没有记载。而从 《福建汀州岭南胡氏族谱》中我们得知汀州胡氏系由江西宁都值厦镇直接迁入长汀,并非经由宁化中转而转迁至长汀。由此可以得知,不管是从时间上还是迁徙路线上都表明,汀州胡氏与宁化胡氏并非一系,而应是源于不同支派。其中,汀州胡氏源于江西宁都值厦镇之胡氏,而宁化胡氏源于苏、皖之胡氏,并非同为一系。囿于宁化客家胡氏族谱的缺失,我们不能具体得知其源于哪一派,但我们能肯定的是它与汀州胡氏并非一支派。相信随着资料搜集工作的深入进行,我们有可能在胡氏聚居的村镇如宁化曹坊镇、城郊乡小月水及清流明溪等部分乡镇搜集到关于宁化胡氏支派的族谱的直接记载。

二、宁化客家胡氏与汀州胡氏的内在隐性联系

作为一个客家姓氏,胡氏本身具备自身源流迁徙的独特轨迹,然而通过分析,我们可以从这个单一客家姓氏的情况透视出客家移民、迁徙的某些隐性规律。

通过《客家族谱文献研究——宁化客家胡氏与汀州胡氏之源流辨析》与本文的第一部分对汀州胡氏与宁化客家胡氏的源流问题进行的梳理,我们对宁化客家胡氏与汀州胡氏的源流情况已基本掌握。汀州胡氏的大致源流是南宋末年胡铨后裔五世孙万九郎由江西吉安值夏镇移居福建长汀第三街大唐背开基,具体的迁移路线是“江西宁都福建长汀”[5]63-65。在《全国胡氏族谱大通考·增订本》中的福建部分的综合考证(三)南山根据各地族谱记载的不同,对汀州胡始迁祖氏的来源给出了两种主要不同的看法,“在这里不仅年代出现分歧,迁入地点也与下洋和揭阳谱也不一样:是从吉安值厦镇直接迁来的,不是经宁都、宁化迁汀州的。”[6]655由此看来,还有一种意见就是汀州胡氏始祖是经过宁都、宁化后迁汀州。宁化客家胡氏的迁移路线大致为“江西宁化石壁长汀、闽西等地”。从迁徙路线上看,似乎没有什么问题。稍加思考我们发现,这分处两地的同一姓氏均出于江西,而奇怪的是长汀第三街的汀州胡氏与宁化客家胡氏并无直接的联系。如果把胡氏放置于客家姓氏的整体中,我们发现它和我们通常理解的客家迁徙规律有出入甚至背逆。

《石壁客家述论》中说,“据现有资料统计,客家主要姓氏中,同宁化及石壁有渊源关系的达210种以上。”[7]165文中列举了如卜、刁、丁、万、于、马、上官等诸姓,其中也包含了胡姓。(《石壁客家述论》说,宁化迁长汀的姓氏有:石、刘、孙、邢、吴、钟、夏、温、蔡、阙、詹、廖、李、姚、曾、邹、董、谭、马、上官、孔、包、华、陈、沈、卓、胡、赵、骆、赖、柯、翁、莫、康、谌、游等36姓,多数是南宋以后迁去的。)在同书中,作者总结了宁化及其石壁的外迁路线,大致是 “主流是南下,到长汀、连城、上杭、永定、武平”。这似乎给我们造成了这样一种印象:几乎所有的客家姓氏都是由宁化石壁停留进而转迁至他处,给我们造成了天然去附会宁化石壁为客家迁徙中转站这一结论,从而因果倒置。

其实,有学者已经发现了这样的问题,并且提出了自己的看法。谢重光认为“客家族谱普遍声称来自宁化石壁,反映的并不一定是客家先民南迁的真实历史,而是反映了客家社会各种不同来源的成分之间互相斗争、互相调适的文化过程。”与他持有相同观点的陈支平在《福建六大民系》中也认为,“北方汉人迁入闽西的另一条主要通道是穿越江西石城与福建宁化交界的站岭隘,进入沙溪上游地区,而后进入闽粤交界的客家区域。从现有的闽西各姓氏族谱看,大部分的客家人都称其祖先先进入宁化,尤其是先驻足在宁化石壁村一段时间后,再分迁于闽西与粤东各地。其实这种记载是不可全信的”。[8]118-119基于上面提到的问题,有的学者对传统观点认为的赣州是客家摇篮,宁化是客家祖地,汀州是客家首府,梅州是客家之都的说法提出质疑。

在此,从汀州胡氏与宁化客家胡氏的源流分析来看,这与宁化石壁乃客家祖地的说法虽貌合却神离,对其提出了挑战。其实,和汀州胡氏与宁化客家胡氏的情况类似的姓氏不止胡氏,但我们不能因此就否认宁化石壁为客家祖地的说法,而是应对这一规律作更深层次的分析,这一规律表明客家迁徙的大致方向,我们在做具体的姓氏分析的时候还是应根据搜集的族谱或是其他资料作具体的考证,从而得出客观的符合历史根据的结论。正如余达忠、曾念强的 《一个文化符号的形成与演变——基于宁化石壁的个案研究》所说,“石壁作为客家祖地,是作为传说而存在的,但我们并不能因此否定有客家先民迁徙到石壁的历史事实,从唐至明清时代,迁徙到石壁的客家先民,应该说是有相当数量的,而至于刘善群先生说的大部分客家祖先都迁徙到石壁,则应该看成是一厢情愿的事情。”[9]89

三、以胡氏为个案对石壁中转站的解读

关于宁化石壁作为客家迁徙中转站的论述,很多学者已经开展相关研究。刘善群先生在《试论宁化石壁的客家历史作用》从石壁是唐宋时期客家聚散中心和石壁是宋代客家人文中心两个方面论述了宁化石壁在客家迁徙史中所起的历史作用。谢万陆教授在 《石壁论——宁化石壁在客家民系形成中的地位》亦对这个问题作了相关论述。在此从客家姓氏角度,以汀州胡氏与宁化胡氏为个案,力图能对石壁的客家迁徙中转站有新的认识。

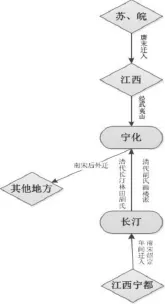

第一,石壁为很大一部分步履行匆的北民提供一个相对安全、方便的“世外桃源”,从而使石壁的客家迁徙中转站的地位上升。在罗香林的 《客家源流考》中的“客家迁徙路线图”,明显看出客家五次大迁徙中只有第二次有一部分客家先民直接由赣北迁往赣州一带。而且有相当部分仍然由此又经宁化入闽或回迁赣南。这主要是宁化石壁有天然的优越的地理环境因素所致。宁化的西北边境横亘着险峻的东南—西北走向的武夷山山脉,这成为防御北方战乱的天然屏障,并且其间的由江西入闽之处又有一条较为平坦的狭长地带作为通道。由此石壁成为学界普遍认同的最重要的客家迁徙中转站,尽管有部分客家姓氏并不是由江西迁往宁化,继而迁往其他地方的,比如文中探讨的汀州胡氏与宁化客家胡氏。如下的汀州胡氏与宁化客家胡氏迁徙路线示意图直观说明了这种情况。

图1 汀州胡氏与宁化客家胡氏迁徙路线示意图

第二,石壁在客家文化的形成过程中亦发挥了重要的历史作用,对于客家方言的形成发展、崇文重教的文化意识的形成、经济生活的丰富发展产生重要影响。虽然对客家人的界定有普遍认同的看法,然而时至如今,我们对客家人的界定仍然存在不解和模糊之处,对于尊祖敬宗的客家人来说,虽然他们的客家先民不一定经由石壁再迁他处,但却对于如今已经成为文化符号的客家祖地来说,石壁在心理上已经被很大一部分客家人所认同,更多的成为他们寻根问祖精神的寄托所在。

作为汉民族的一个民系,客家人从始至终都存在流动性,从历史长河上来看,便是客家这一群体随着历史的脚步的前进在不断迁徙,期间主要经历了四次(有学者认为是五次,亦有学者认为是六次)比较大规模的迁徙,能从中原腹地一步到位迁徙到江西或是广东或是台湾毕竟是少数,相对来说大部分客家人还是要经历几次的停驻、再迁徙的中转方能由北至南,从大陆到台、港、澳地区直至国外乃至分布全球,这一过程必然经过数次中转,自然就有几个中转站的说法。如宁都是客家先民迁徙的中转站、梅州是客家迁徙中转站、客家迁徙最重要的中转站石城、广东兴宁——客家迁徙中转站、石壁为客家迁徙的中转站。因为客家迁徙是共有的一部历史,这中间不能人为地分你我。而关于客家的种种称号和提法,都是从不同角度而说,归根结底是因客家迁徙而提出来的。所以我们不能说石壁是客家迁徙中转站,而其他地方如宁都、兴宁、梅州、石城不是客家中转站。这与客家先民经过数次迁徙的历史事实并不矛盾。汀州胡氏与宁化客家胡氏源流追溯的个案便是与客家迁徙规律不相吻合的个案,但不能由此推翻石壁作为客家迁徙中转站的论断。由此,从辩证的角度来说,石壁作为客家迁徙中转站具有普遍意义的,然而也不能否认其存在特殊性,其中存在不同情况亦是合理的。这便是笔者试图从胡氏这一个案管窥客家迁徙的隐性归路的初衷。

参考文献:

[1]刘善群.客家与石壁史论[M].北京:方志出版社,2007.

[2]刘善群.试论宁化石壁的客家历史作用[M]//张恩庭,刘善群主编.石壁与客家.太原:山西人民出版社,2009.

[3]刘南彪.客家及客家流源考释[M]//张恩庭,刘告群主编.石壁之光.厦门:厦门大学出版社,1993.

[4]余兆庭.宁化姓氏知多少[M]//政协宁化县委员会提案文史办公室编.宁化文史资料 第20辑.出版地不详:出版社不详,1999.

[5]胡江平.胡文虎家族世系源流考略[J].龙岩师专学报,1987 (1):63-65.

[6]胡海(金胜)编纂.全国胡氏族谱大通考·增订本[M].出版地不详:出版社不详,2013.

[7]廖开顺,刘善群,蔡登秋.石壁客家述论[M].郑州:河南人民出版社,2012.

[8]陈支平.福建六大民系[M].福州:福建人民出版社,2000.

[9]余达忠,曾念强.一个文化符号的形成与演变——基于宁化石壁的个案研究[J].中共福建省委党校学报,2010(6):89.

(责任编辑:徐星华)

中图分类号:K820.9

文献标识码:A

文章编号:1008—7974(2015)04—0084—04

DOI:10.13877/j.cnki.cn22-1284.2015.07.018

收稿日期:2015-02-17

基金项目:福建省教育厅B类社科项目“宁化客家胡氏与汀州胡氏之源流辨析”(JBS14162);2013年三明学院科学研究发展基金项目“宁化客家胡氏与汀州胡氏之源流辨析”(A201324/Q)

作者简介:胡彩云,女,福建沙县人,馆员。