归脾汤加减联合铁剂治疗早产儿贫血的临床研究*

韩 晓,张 晓,韩光玺,施春燕,董 勤△

(1.浙江中医药大学,浙江 杭州310053;2.浙江萧山医院,浙江 杭州311121)

早产儿贫血(Anemia of prematurity)是指胎龄小于37 周的新生儿出生后1 年内发生的贫血,长期不能纠正的贫血可导致患儿生长发育落后、代谢性紊乱和严重感染,严重者还可并发肺、视网膜和神经系统发育不良[1-3],是影响早产儿生长发育及远期生存质量的重要因素[4]。流行病学调查发现,心脾两虚型早产儿贫血多见于中度贫血[5],主要表现为面色萎黄或苍白、心悸气短、夜寐不安、呼吸暂停、吸吮力弱、呼吸急促、消化不良、体重增长不满意等。归脾汤为补益剂,具有补脾养心、益气生血的功效,同时,早产儿出生时可染色铁即比足月产儿少,到第8 周时骨髓内已不能见到含铁血黄素,故早产儿易早期发生缺铁,进而诱发贫血[6]。因此,本研究根据心脾两虚型早产儿贫血的病因病机,采用归脾汤加减联合铁剂的治疗方法,探讨其是否能提高早产贫血患儿的血红蛋白和网织红细胞计数,并改善中医证候表现,从而寻求治疗早产儿贫血的新方法。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本研究于2013 年4 月—2015 年2 月在浙江省萧山医院小儿科门诊根据纳入标准,采用便利抽样法筛选早产贫血小儿81 例,按随机数字表法分为治疗组和对照组。治疗组42 名,男婴24 名,女婴18名,平均胎龄(33.89 ± 1.26)周,日龄(20.07 ± 1.35)周,出生体重(2.09 ± 0.35)kg,血红蛋白(102.10 ±9.81)g/L,网织红细胞计数(1.12 ± 0.54),中医证候积分(14.65 ± 4.35)分。对照组39 名,男婴20 名,女婴19 名,平均胎龄(34.22 ± 1.63)周,日龄(19.69 ±1.63)周,出生体重(2.18 ± 0.52)kg,血红蛋白(101.80± 10.66)g/L,网织红细胞计数(1.06 ± 0.72),中医证候积分(13.68±3.86)分。2 组患儿基线水平一致,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究获得浙江中医药大学和浙江萧山医院研究伦理委员会的批准,研究前与每位患儿家长均签署了知情同意书。

纳入标准:①胎龄28~36 周,月龄3~6 个月;②出生体重1.0~2.5kg;③60g/L<血红蛋白(Hb)<110 g/L,并伴有面色苍白、烦躁不安、呼吸暂停或急促、心率增快、吸吮力弱、腹胀和消化不良等症状,且中医辨证为心脾两虚型贫血;④未接受过输血治疗;⑤患儿家长自愿参加本次研究并签署知情同意书。排除标准:①患有重度或极重度贫血,或急性失血者;②合并有先天性心脏病、肝肾功能不全、新生儿窒息、红细胞增多症、母子血型不合型溶血、严重感染等情况,生命体征不稳定者;③有先天性遗传代谢性疾病或者其他畸形,不适合参与本研究者。

1.2 治疗方法

采用随机对照研究,治疗组在口服蛋白琥珀酸铁口服液(菲普利,意大利泛马克大药厂ITALFARMACO S.A.生产)的基础上联用归脾汤加减治疗,对照组仅接受常规蛋白琥珀酸铁口服液口服。归脾汤加减方如下:党参5g,白术2g,茯苓2g,当归2g,黄芪5g,龙眼肉2g,远志2g,酸枣仁2g,木香1.5g,甘草2g。血虚明显者,加鸡血藤、白芍;食少便溏、腹胀明显者,加苍术、陈皮、砂仁;心慌、便秘者,加柏子仁;多汗者加浮小麦、煅牡蛎。每日1 剂,每剂10mL,分早晚2 次口服,每次5mL。归脾汤的煎煮由浙江萧山医院中药房负责。每次煎药前按治疗组患儿数计算中药总量;所有中药浸泡半小时后加水没过药面2cm,用武火煮开后再文火慢煎30min,共煎2 次;浓煎混匀后包装成5mL/袋;每位家长每周取药1 次,每次14 袋。蛋白琥珀酸铁口服液每次服用3mL,1 天2 次。所有药物均混入母乳或奶粉中喂予患儿服下。治疗组和对照组均以4 周为1 疗程,共治疗3 个疗程。

1.3 检测指标

在治疗前和每个疗程结束后采集静脉血0.5mL测定血红蛋白和网织红细胞计数,期间严格控制采血量并登记总量。根据《中药新药临床研究指导原则》中的《小儿缺铁性贫血症状分级量化表》自拟《早产贫血患儿中医证候量化积分表》[7],并由同一医师采用与患者家长访谈的方式对2 组患儿的中医证候进行逐项评估并计算总分。主症包括皮肤、口唇黏膜颜色(由轻到重依次记为0 分、2 分、4 分、6 分),体重增长和吸奶量(由轻到重依次记为0 分、2 分、4 分);次症包括大便异常、精神软、夜寐不安(按有无依次记为1 分、0 分)和心率(由轻到重依次记为0 分、1 分、2 分)。

1.4 统计分析

所有数据录入SPSS17.0 统计软件进行处理。统计描述采用平均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用多元方差分析(MANOVA),组内比较采用重复测量数据多重比较配对的t 检验(Bonferroni),以P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

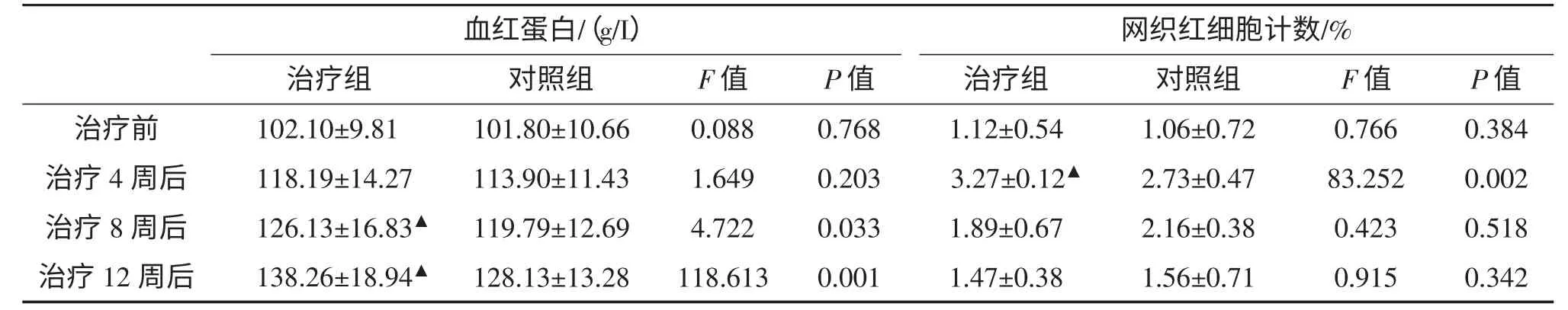

2.1 2 组患儿不同治疗时间点血红蛋白和网织红细胞计数组间比较

见表1。

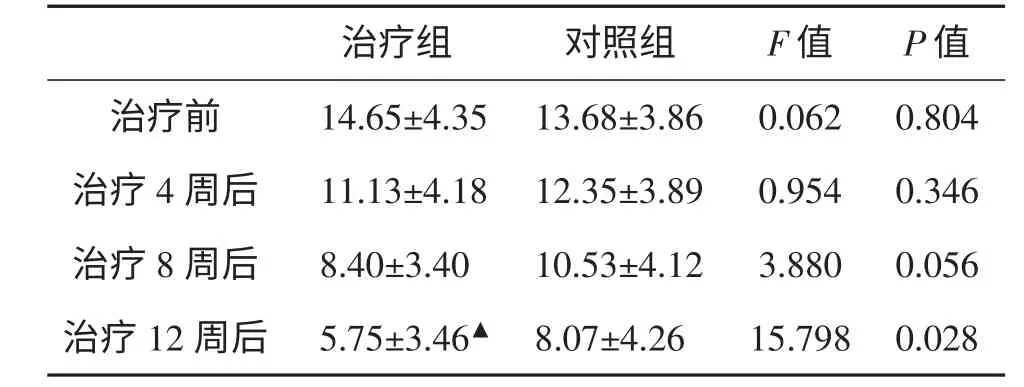

2.2 2 组患儿不同治疗时间点中医证候组间比较

见表2。

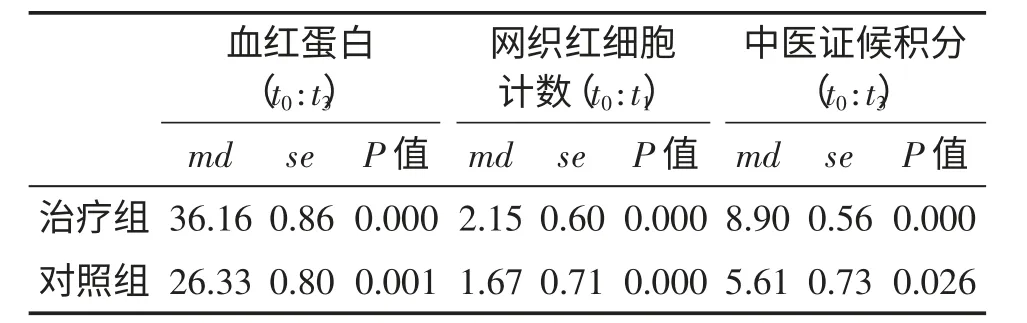

2.3 2 组患儿治疗前后血红蛋白、网织红细胞计数和中医证候组内比较

见表3。

表1 2 组患儿不同治疗时间点血红蛋白和网织红细胞计数组间比较(x±s)

表2 2 组患儿不同治疗时间点中医证候积分组间比较(x±s)

表3 2 组患儿治疗前后血红蛋白、网织红细胞计数和中医证候组内比较

3 讨论

早产是围生儿发病、死亡及远期致残的主要原因,国外报道早产儿的发生率在4%~9%之间,我国则为5%~10%[8]。早产儿贫血发生早、程度重,可有喂养不耐受、体重增长缓慢、神经系统发育障碍等表现,是影响早产儿生长发育及远期生存质量的重要因素,不应被视为生理性。西医治疗早产儿贫血的主要方法包括输血和皮下注射重组人促红细胞生成素(Rh-EPO),输血可能导致早产儿感染血源性传染病,发生电解质和酸碱失衡,并造成大量的血源浪费,引发社会问题[9],Rh-EPO 价格昂贵,治疗周期较长,并有降低血清铁、铁蛋白及运铁蛋白饱和度和诱发血栓与中性粒细胞减少的风险[10],且皮下注射Rh-EPO 治疗早产儿贫血目前尚无公认的指证和方案[4]。在治疗早产儿贫血的过程中补充足够的铁剂,可改善机体低血清铁、铁蛋白状态,从而纠正贫血。补充铁剂最常用、最方便、最重要的方法是口服铁剂。蛋白琥珀酸铁含铁率(35%)高于硫酸亚铁(20%),其吸收率好,对胃肠黏膜的刺激性小,副作用的出现率也较低[11]。因此,本研究选用蛋白琥珀酸铁作为对照药物。

早产儿贫血可归于中医学“血虚”、“萎黄”、“黄肿病”、“疳证”和“虚劳”等范畴[5],总的病机为血虚不荣,病位主要在脾胃,可累及心、肝、肾[12]。脾为后天之本,主运化,为气血生化之源,早产儿多因先天禀赋不足而致脾胃虚弱,使运化功能失常,精微无从运化,则气血津液不能化生,导致气血虚弱而形成贫血,临床表现为面黄少华、唇淡甲白、纳呆乏力、大便不调等脾胃虚弱之证,同时,由于气血不足,心失所养,则在脾胃虚弱的基础上出现头晕心悸、精神萎靡、夜寐欠安、哭声低弱等症候,此即为心脾两虚之证,治法宜补脾养心、益气生血。因脾为气血生化之源,故虽心脾同治,却重点在脾;又因气为血之帅,故虽气血并补,但重在补气。

本研究所用归脾汤出自《正体类要》卷下,为补益剂,具有益气补血,健脾养心之功效,多用于治疗心悸怔忡、健忘失眠、盗汗等心脾气血两虚证和便血、皮下紫癜、妇女崩漏等脾不统血证。本研究发现,归脾汤对早产儿心脾两虚型贫血亦有较好的治疗效果,且无明显的毒副作用。由表1、表3 可知,运用归脾汤加减联合铁剂治疗8 周和12 周后能有效提高早产贫血患儿的血红蛋白(P<0.05),治疗4 周后能使网织红细胞计数达高峰(P<0.05),随后缓慢下降,并能在治疗12 周后有效改善早产贫血患儿面色萎黄、唇甲淡白、心悸气短、夜寐不安等中医证候表现(P<0.05),其总体疗效优于单用铁剂者,说明归脾汤确有纠正早产儿贫血、改善机体一般状况的作用。方中以党参、黄芪、白术、甘草大队甘温之品补脾益气以生血,使气旺而血生[13];当归、龙眼肉甘温补血养心;茯苓、酸枣仁、远志宁心安神[14];木香辛香而散,理气醒脾,与益气健脾药配伍,既复中焦运化之权,又能防诸多益气补血药滋腻碍胃,使补而不滞,滋而不腻[15]。加减方面,鸡血藤、白芍可补血养血;苍术、陈皮、砂仁可运脾理气;柏子仁可宁心润肠;浮小麦、煅牡蛎可益气止汗安神。诸药灵活配伍运用,共奏益气补血、健脾养心之功。

4 小结

归脾汤加减联合铁剂治疗贫血具有治疗费用低、疗效确切、无明显毒副作用的优点,可用于早产儿贫血的治疗。同时,在本研究基础上可继续探索归脾汤与Rh-EPO 的疗效差异,从而为归脾汤治疗早产儿贫血的临床运用提供更多证据。

[1]《中华儿科杂志》编辑委员会,中华医学会儿科学分会新生儿学组. 早产儿管理指南[J],中华儿科杂志,2006,44(3):188-191.

[2] 杨光涛,刘国军. 早产儿视网膜病的防治与新进展[J]. 中国新生儿科杂志,2008,23(2):122-124.

[3] 高喜容,吴运芹,李磊,等. 早产儿慢性肺疾病临床分析[J]. 中国当代儿科杂志,2008,10(4):539-540.

[4] 严超英. 重视早产儿贫血的发生及其防治[J]. 中国新儿科杂志,2009,24(6):331.

[5] 王雪峰. 中西医结合儿科学[M]. 北京:中国中医药出版社,2012:209,205.

[6] 金汉珍,黄德民,官希吉. 实用新生儿学[M]. 北京:人民卫生出版社,2006:626-700.

[7] 郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则[M]. 北京:中国医药科技出版社,2002:265.

[8] 张巍,童笑梅,王丹华. 早产儿医学[M]. 北京:人民卫生出版社,2008:序.

[9] Taeusch HW,Ballard RA,Gleason CA. Avery’s disease of the newborn [M]. Philadephia:Elsevier Saunders,2005:1135,1204.

[10]万理,张巍,黄醒华,等.促红细胞生成素在早产儿贫血中的治疗作用[J].中华围产医学杂志,2002,5(2):106-108.

[11] Murray NA,Roberts IAG. Neonatal transfusion practice[J].Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed,2004,89(2):101-107.

[12] 张伟. 中医儿科学[M]. 北京:清华大学出版社,2004:185.

[13] 徐明. 实用对药[M]. 福州:福建科学技术出版社,2007:259.

[14] 谭同来,眭湘宜,张咏梅. 中药配伍10 法[M]. 太原:山西科学技术出版社:2006,47.

[15] 肖子曾. 中医方药学[M]. 北京:中国中医药出版社,2009:233.

——忌食