意义的归宿

胡建敏

摘要:意义由什么来决定?在不同的时期、不同的意识形态下、不同的哲学家和文学批评家那里有不同的答案。作为从结构主义到后结构主义的过渡,罗兰巴特继承了索绪尔的结构方法和符号学的方法,将意义消解在一系列符号的组合关系中。继而又进一步探索作者和读者的关系、作品和文本的关系。指出作者和读者都不是意义的垄断者。意义被悬置、延迟、无限地弥散在时空中。

关键词:意义;符号学;文本思想

中图分类号:H0-0文献标志码:A文章编号:1001-7836(2015)07-0103-03

引言

对意义的探索就如对真理的探索,是人类文明进程中的一条蜿蜒曲折的道路。从柏拉图到现代当代哲学家,意义从哪里来由什么决定一直困扰着他们。柏拉图认为人类对世界的认知是二手的,人所写出来的东西更是不可信的[1]。在中世纪,意义由上帝来决定,所有的困惑都应该到上帝那里寻求答案。启蒙主义开始,笛卡尔,这位现代哲学之父,开始怀疑一切。在《沉思录》中,他提出:我们所有的思想都可能是错的,他们与真正的现实无处可接。”[2]到最后的“我思故我在” 笛卡尔提出一切皆可怀疑,唯有我在思考这件事情是真的。康德提出:知识何以可能? “物自体存在于我们之外,我们所能知道的仅仅是其表象,即物体作用于我们感官的呈现。”[3]到胡塞尔的 “一切意识都是某物的意识,一切事物都是意识中的事物”。人的理性被高扬,主体占据了意义的中心,一切意义都来自于人的意识。海德格尔首先引入了语言:语言是我们的栖居之地。标志着对意义的追寻已经开始语言学转向。到了现代语言学之父索绪尔这里,现实是由语言来构建的,与传统观念所认为的语言是意识的产物背道而驰。传统西方哲学认为:“table”指示着现实中存在的某物。而索绪尔认为符号“table”与现实中存在的某物没有任何关系,语言是任意性的。是 “table” 与其他符号的共时关系构建了我们对现实的认知[4]。索绪尔可以被看作语言学转向的标志。从索绪尔到维特根斯坦,意义并不是语言所表达或者反出映来的,而是由语言本身所产生的。语言先于我们的经验。既然能指和所指之间的关系是任意的,没有人可以声称词与物的关系是自然的。传统的批评家认为语言是表达思想的工具,认为作品是作者思想的反映,作者所写即作品所指,批评家的任务在于挖掘出作者的思想,并根据作家的经历和社会背景来理解作品。而索绪尔认为作品仅仅是语言结构的反映。

在意义生成中人类的主体性被推翻了。意义来自何方?罗兰巴特从结构主义走向后结构主义,从最初用符号来诠释日常生活中的神话,到后期的文本思想,无不挣扎在对这个命题的拷问中。

一、罗兰巴特符号学中的意义观

符号学是一门研究符号的学科,有许多分支。巴特对符号学的研究主要源于索绪尔的符号学理论。正是索绪尔将“能指”和“所指”分开,指出“能指”和“所指”之间的任意性,才为符号学的诞生打下基础。罗兰巴特是现代符号学的奠基者之一,运用了索绪尔的一系列语言学理论:能指/所指、语言/言语、聚合关系/组合关系来分析日常生活中的符号系统。这种符号系统的思想主要体现在他的神话学理论中。

巴特所指的神话并非传统意义上的神话。传统的神话指的是:在远古时代,人们面对不能理解的自然现象而编出来的故事。然而这两种神话却有共同之处:他们都是编造出来的(fabricated)。在巴特写《神话学》的那一段时间,许多大众流行的文化产品出现在欧洲和美国。他在该书中提到两种神话:一种是大众神话,覆盖了人们生活的各个方面,如电影、表演、展览和新闻报纸上的照片;另一种是现代神话,一个语篇,一个符号系统。

巴特认为巴黎生活的基本元素就是神话,他们是巴黎资本家的面具。人们习惯地将报纸、常识当作自然之事。“各种匿名的意识形态悄然地深入到我们的日常生活,包括我们的出版物、电影院、剧院、文学、庆典、法制系统、外交、对话、天气、犯罪以及我们所穿的衣服。”[5]巴特用符号学和语言学的方法向读者展示这些神话只是话语、信息、语篇、形式和意义构成神话。

巴特指出,用来解释神话的语言是元语言,所以神话的表现受限于语言系统的表现。在神话中,形式和意义玩着微妙的游戏,形式不能压倒意义,而是保持距离,意义不会被形式所制约,但是永远无法确定。正如Andre Green所指出的那样:“意义失去了他内在的价值,却保有他的生命,神话的形式从中摄取营养”[6]。不存在没有意义的形式,也不存在没有形式的意义。意义时刻在那里将形式呈现出来,形式总在那里疏离意义。

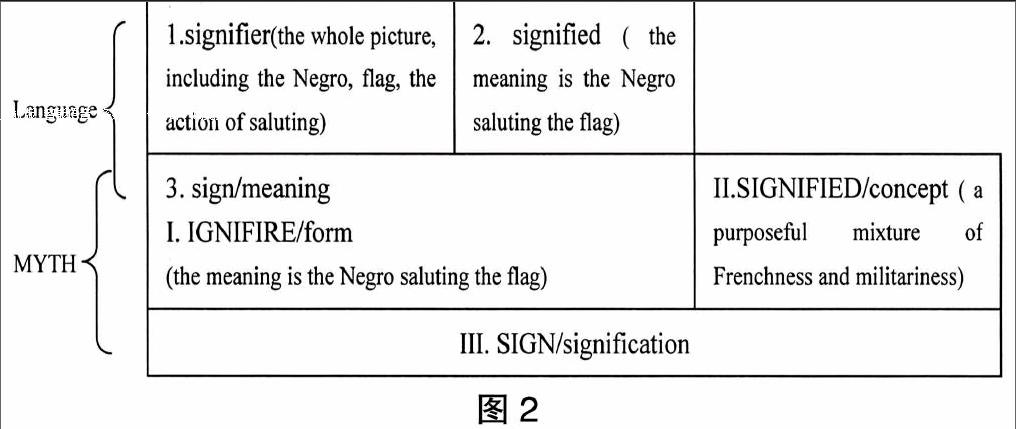

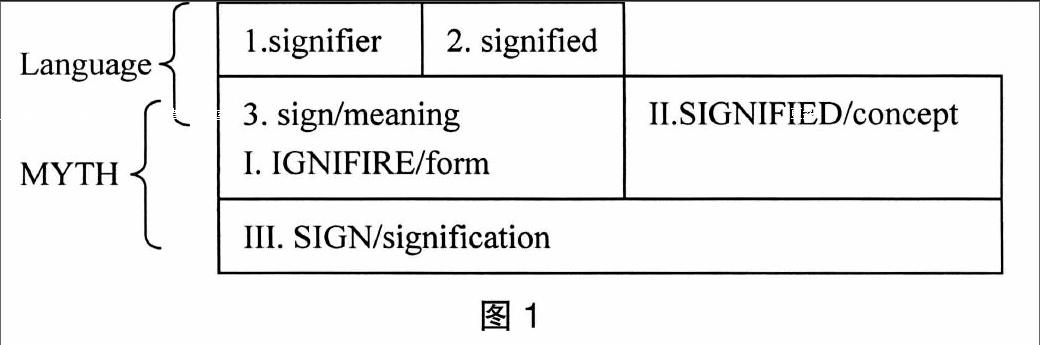

神话有两个系统,如图1所示,第一个系统是语言的系统,能指和所指构成了符号;第二个系统是神话系统,由第一系统中的符号和第二系统中的所指构成。巴特举了一个例子来说明这两个系统是如何运作的。巴特在理发店看到一幅画。画面上一个穿着制服的年轻黑人,抬头凝视着法国国旗,这是图片本身的意义。但是,在巴特看来,它传达的意义却是:法国是一个伟大的帝国。他所有的儿子,不分肤色,都应该在她的国旗下忠诚效劳。这显而易见是一种殖民主义。因此,又面对着一个更大的符号系统:能指,本身已经形成了先前的系统(黑人士兵敬礼);所指(法国民族主义和军国主义);最终所指通过能指呈现出来,如图2所示。

巴特给出了三个术语。其中一个是“形式”,代表着神话系统。巴特认为能指本身以一种模糊的形式出现:它既是意义又是形式,饱满也空洞。作为意义,能指本身有了它的丰富性。“意义已经完成;它预设了一种知识,一段过去,记忆,主意和决定”。但是,当意义变成形式的时候,立刻抛弃了意义。也可以这样说,在这幅画的例子中,第一个系统(语言系统中)中的“意义”(meaning)是:黑人敬礼。“意义”自身是丰满的,但是当它变成形式的时候,它再也留不住它的意义、它的历史。它将所有的丰富性都置于脑后(悬置“黑人敬礼”的意义),从而将空间留给“概念”(concept),即法国民族主义和军国主义。所以形式不能超越意义。正如罗兰巴特所说:“它只是一味的穷尽它,与它保持距离,由人自行支配。你若认为“意义”会死,那也是暂时的死亡。意义失去它本身的价值,但保有他的生命。在这种生命中,神话不断吸取营养。意义就如形式的短暂历史。“意义为形式服务,短暂停留,丰富易变,总之,它隐匿在形式的后面。”

另外一个术语是“观”(concept),相当于“所指。“观念”是被决定的、历史的并且带有目的的。它是神话生成的驱动力。正如在黑人敬礼的例子中所看到的一样,法帝国主义是这些神话后的动机。“观念”不断获得新的意图、动机、原因和结果。它是具体的而不是抽象的。它充满着条件、环境和整个历史。在这个例子中,作为形式的意义是空泛的、孤立的。 作为“观念”它再次与整个世界相连接,“与整个法国的历史,与它的殖民探险,它现在的困境相联系”。在从意义到形式的转变过程中,有一些信息、形象和知识丢失了。然而,丢失的东西又在观念中重获。事实上,在活的“观念”中知识已经模糊、混合、多样化,所以“观念”的本质是它的多样性。“它是一个没有形式的,不稳定的,中立的浓缩。”

当萨特和其他存在主义用现象学的方法来回应战后的精神危机的时候,他选择索绪尔的结构主义语言学的模式。他用符号学来分析电影、肥皂广告和女性的时尚杂志。认为所有的事物都是符号,是能指和所指的结合。巴特早期时在符号学和结构主义的研究中已经注意到了意义的不确定性,所有的事物都是符号,更别说作品了,没有人可以声称他的作品反映了现实,进而垄断意义。这些思想将巴特引进了后结构主义。他的意义观也进一步体现在他的文本思想中。

二、作品与文本关系中的意义观

罗兰巴特的文本思想能否被称为一种理论还是一个问题,称其为文本思想更为恰当。1971年,巴特发表了一篇论文《从作品到文本》,在文中,他认为语言学、人类学、马克思主义和心理学开始彼此交叉。这些学科的交叉迫使我们重新定义作者、读者和批评家。巴特提出了七种方法来解释作品和文本的关系。巴特从方法论、风格、符号、多义、附属关系、消费阅读和快感阅读的角度来阐释作品和文本的不同。

1方法论。巴特认为,语言学、人类学、马克思主义、心理学发展成互学科之后,作品也转向了文本。从方法论的角度来讲,巴特认为作品和文本的关系不能分离。但是它们又不是一个范畴之内的两个概念。肉眼能看到的实在的物质是作品,它处于静止状态。然而文本具有流动性、穿越性,处在语言之中而没有固定的形式。

2文体。文本不会局限在特定的文体中。它可以超越这些限制游离在各种文体中。巴特认为文本可以通过符号抵达,而作品却终于所指。索绪尔提出符号的任意性,巴特认为文本就是符号,它和所指之间存在任意的关系,因而将意义无限推延。而作品有固定的问题并且终于它的所指,不再具有任意性。

3符号性。巴特认为文本是指向符号的,但是作品终于所指。所指声称其是科学,它的文字是科学的,它指向终极的意义。而文本因为是符号,符号本身的随意性导致它将意义无限推延。意义是无法穷尽的,他等待着移位、重组、变化。在这里,进入后结构主义的巴特并没有否定结构。他只是提出结构是一个没有中心和终点的结构。

4复数性。文本不止拥有几个意义,可以理解为复数的意义,由成千上万的引用构成,参考构成,是很多文本构成的互文本。然而作品把多元多意看作魔鬼,它的意义掌握在权威手中。

5所属关系。巴特认为所属关系就如父子关系,作品被认为是作家的孩子,读者理所当然应该把作者放在一个很高的位置上。然而文本是一个网点(network),它的互文性决定了它没有所谓的“父亲”。它的作者也只能把它当作文本来审视。

6消费性。阅读作品可以看作是一种消费。既是消费,所注重的必然是作品本身的质量而不是阅读的过程。然而文本的阅读却把读与写糅合在一起。巴特无意将读者抬高,将其影响投射到作品中去,而是将“读”看作一次重写。

7最后罗兰巴特指出,不管是作品还是文本的阅读都有愉悦(pleasure),但是作品阅读的愉悦导致了作家和作品的分离,而文本的愉悦却在于重写的快乐。当我们读作品的时候我们不需要思考,只需跟随作者的思路走,这样的阅读容易而愉快,是一种消费性阅读,读了就扔了,读了就忘了。然而,如果我们阅读的是可写性文本,我们需要思考、综合、创造。这样的阅读是创造性的阅读,这样的愉悦是由创造带来的愉悦。

结语

在意义的探寻过程中,巴特涉足过很多领域——符号学、结构主义和后结构主义。以至于学者们很难定义他的身份。而巴特本人似乎就在回避一个确定的身份,就像文本没有身份一样。形式主义者用他们的科学方法将作者抛弃——作者死了。也有一些人文主义者走向另一个极端——读者中心论。这种读者中心论不过是另一种形式的(诡辩)slopism和印象主义批评。罗兰巴特早期在符号中将意义解构,继而提出作者死了,作品走向文本。但并非将读者提高到作者的高度或者认为读者对意义的把握可以超过作者。康德问:知识何以可能?很多学者也提出了意义何以可能?罗兰巴特认为意义弥散在符号的组合关系中,来自于无数文本的互文本,并提供一个多维的空间。意义在无限地悬置、拖延、消散并弥漫在无限的时空中。罗兰巴特的意义观是革命的,在决定意义的过程中没有任何权威,不管是作者还是读者都不能垄断意义。所有的意义都没有真正的源头和终点。

参考文献:

[1]Harland, Richard. Literary Theory from Plato to Barthes[M].New York: St. Martins Press,1999.

[2]Melchert, Norman. The Great Conversation,Mountain View[M].Calif.: Mayfield Pub,1999.

[3]Saussure, Ferdinand de. Course of General Linguistics[M].London: Peter Owen limited,1960.

[4]Barthes, Roland. Mythologies[M].New York: The Noonday Press,1991.

[5]Green Andre,(1958/2000) The Mythologies of Roland Barthes and Psychology, (Margaret Whitford,Trans.) In Diana Knight (ed.). Critical Essays on Roland Barthes, New York: G.K.Hall,2000.

[6]Barthes, Roland. Image Music Text[M].London: Fontana Press,1977.

(责任编辑:刘东旭)