国际比较视野下省直管县体制的障碍因素分析

◎杨文彬 (燕山大学公共管理学院,河北秦皇岛066004)

国际比较视野下省直管县体制的障碍因素分析

◎杨文彬 (燕山大学公共管理学院,河北秦皇岛066004)

国内学者在研究推进省直管县体制阻碍因素时,主要归结于结构性障碍和功能性障碍两个方面。从国际比较的视野出发,面积、人口、市县数量等结构性因素并非阻碍省直管县体制的首要因素,政府职能定位和政府职能纵向划分等功能性因素才是最主要的阻碍因素。为保证省直管县体制顺利推进,应围绕功能性因素设计配套措施,即重新划分各级政府职能,在财政、人事与职能等领域同时推进省直管县体制改革,发展基层民主,适度发展社会中介组织。

行政改革;省直管县体制;行政区划;扁平化;结构性障碍;功能性障碍

若从2004年部分省份推行“强县扩权”改革算起,中国探索省直管县体制已经有十年的时间了。在全国大规模实行省直管县体制改革试点(目前主要是财政、经济审批领域)的同时,仍需要对其进行冷静思考,认真研究实施省直管县体制的阻碍因素及克服障碍的措施,这样才能保证省直管县体制顺利推进。目前国内研究成果将推进省直管县体制的阻碍因素主要归结于结构性障碍(面积、人口与辖县数量等)和功能性障碍(政府职能定位和政府职能纵向划分等)两方面。如果我们拓展研究视角,将中国省直管县体制改革纳入世界各国行政区划体制改革的整体发展进程中,从国际比较视野下研究推进省直管县体制的阻碍因素,就会发现:结构性障碍不是阻碍中国推进省直管县体制的最主要因素,功能性障碍才是最主要的阻碍因素;若要保证省直管县体制顺利推进,也应主要围绕功能性障碍设计解决方案。

一、省直管县体制的结构性障碍分析

从世界各国行政区划发展趋势来看,当代大多数国家实行较少管理层级、较大管理幅度的“扁平化”的行政区划体制。中国探索省直管县体制改革,很大程度上也是探索实现中国行政区划体制的扁平化。因此,各国面积、人口、基层行政区数量等结构性因素与行政区划体制的相关性具备一定的可比性。而从国际比较视野来看,面积、人口、基层行政区数量等结构性因素都不必然成为阻碍行政区划体制实现扁平化的因素。

(一)面积因素

笔者在早期的研究成果中曾经认为,省级行政区面积是制约中国推进省直管县体制的重要因素之一,在面积较大的新疆、西藏、内蒙古、青海等省(自治区)实行省直管县体制,将可能造成省(自治区)政府管理幅度过大,因而阻力较大[1]。

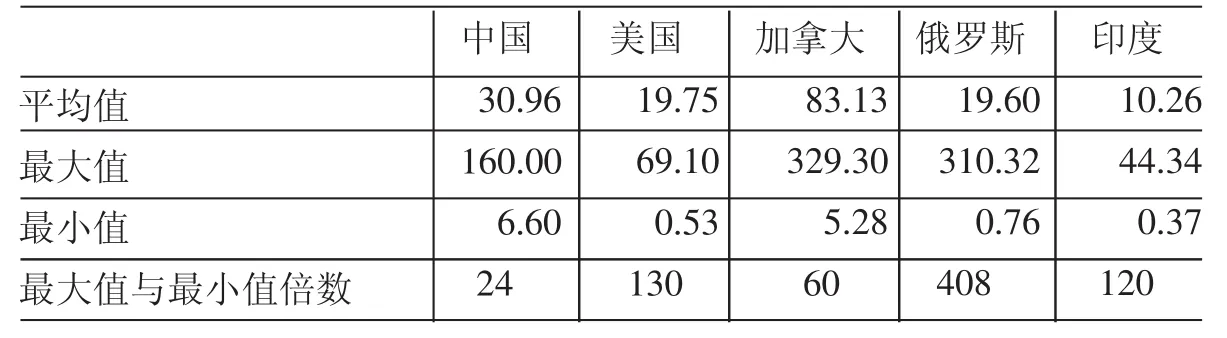

表1 若干国家第一级行政区面积比较 (单位:万平方千米)

但经过近些年的深入研究发现,如果将研究对象扩展到全世界,从国际比较视野来看,面积因素与行政区划扁平化的相关性并不高。从表1和表2可知,美国、俄罗斯、加拿大、印度等国在同时存在面积较大行政区和面积较小行政区的情况下,仍然实行少层级、大幅度的扁平化的行政区划体制。由此推论,面积因素并不是阻碍中国推进省直管县体制的最主要因素,中国在面积较大的省(自治区)仍有可能实行省直管县体制。

(二)人口因素

中国人口数量位居世界首位,人口众多是否成为阻碍中国推进省直管县体制的因素呢?从国际比较的视野来看,人口因素也非阻碍中国推进省直管县体制的最主要因素。

从国际比较视野来看,印度人口达到12.1亿[2],仅次于中国,居世界第二位。因此印度的情况与中国具有一定的可比性。而印度在拥有众多人口的情况下,仍然实行扁平化的三级行政区划体制,见表2。

表2 若干国家行政区划层级与管理幅度对比

由此可见,人口众多并不一定成为阻碍中国推进省直管县体制的最主要因素。

(三)基层行政区数量

本文所指的“基层行政区”,主要指直接面对民众、设置完备政府机关的行政区。本文将中国的县、县级市和市辖区等县级行政区列为基层行政区。在研究国外行政区时,本文将美国的县(county)和市(city、borough、municipality)、法国的市和镇(commmune)①法国省(department)以下的行政区一般均称“commune”。在译成汉语时,一般将规模较大的commune译成“市”,规模较小的commune译成“镇”。、日本的市和町等类似的行政区列为基层行政区。

在研究中国省直管县体制的成果中,操世元[3]、邹旭怡[4]、姜秀敏[5]等认为,在管辖市、县众多的“辖县大省”实行省直管县体制,可能造成省级政府管理幅度过大,因此管辖市县数量是阻碍中国推进省直管县体制的重要因素。然而从国际比较视野来看,基层行政区数量也非阻碍中国推进省直管县体制的主要因素。

从表2可知,世界各国基层行政区数量与行政区划体制的关系主要有以下几种情况:(1)基层行政区数量众多,但仍实行较少层级、较大管理幅度的三级行政体制。此种类型以美国、日本等国为代表。(2)基层行政区数量较多,实行较少层级、较小管理幅度的三级行政体制。此种类型以印度等国为代表。(3)基层行政区数量众多,实行较少层级、较大管理幅度的四级行政体制。此种类型以德国、法国等国为代表。(4)基层行政区数量众多,实行较多层级、较小管理幅度的五级行政体制。此种类型在当今世界并不多见,以中国为代表。

从国家层级之下的第一级行政区情况来看,国外一些第一级行政区在面积与人口和中国的省(自治区)相当的情况下,仍直接管辖数量众多的市、县等基层行政区,不再设置中间层次。以美国的加利福尼亚州为例,该州面积为411 013平方千米,人口为37 679 000人,与中国黑龙江省的面积和人口相当,见表3。黑龙江省设置12个地级市和1个地区管辖64个市辖区、48个县、1个自治县和18个县级市,但美国加利福尼亚州却直接管辖57个县和399个市,见表3。

表3 中国黑龙江省和美国加利福尼亚州的对比

由此可见:基层行政区数量与行政区划体制的关系是比较复杂的;对于基层行政区较多的国家而言,在行政区划层级与管理幅度组合方面有若干种选择。因此,中国市、县等基层行政区众多也非阻碍中国推进省直管县体制的主要因素。

综上所述,面积、人口、基层行政区数量等结构性因素都不必然成为阻碍中国实行省直管县体制的因素。研究如何顺利推进省直管县体制,应更加关注结构性因素之外的因素。

二、省直管县体制的功能性障碍分析

从前面的论证可以看出,面积、人口、基层行政区数量等结构性因素都不必然成为阻碍中国实行省直管县体制的因素。那么什么是最主要的阻碍因素呢?从国际比较视野来看,功能性因素才是阻碍中国实行省直管县体制的最主要阻碍因素。功能性因素对推进省直管县体制阻碍主要体现在以下两个方面:一是从政府与社会关系来看,中国政府承担职能太多,包揽了太多的社会公共事务管理和服务;二是从政府间关系来看,中国政府职能纵向划分不合理,每一级政府都深陷于对下级政府的监控中。以上两个因素导致中国难以提高上下级行政区管理幅度,也就阻碍了省直管县体制的推进。

(一)政府与社会关系视角

所谓政府职能,是指“政府在一定的历史时期内,根据国家和社会发展的需要而承担的职责和功能”[6]126。从政府与社会关系来看,中国与西方对政府职能的认识是有很大区别的。西方总体是主张“小政府、大社会”[7]68-73。对于各种公共事务,西方的主流观点是尽可能交给社会自身来处理;对于社会自身无法处理的事务,才由政府来介入。尽管20世纪以来西方国家政府职能总体上趋于膨胀,但“小政府、大社会”这一总的指导思想没有变。从总体上看,西方国家政府职能相对简单。并且越是基层政府,其职能越是简单。由于西方国家政府职能相对简单,或者说政府“管得少”,因此西方国家在上下级政府管理幅度比较大的同时基本能够保证政府不出现“功能性过载”。

反观中国,长期计划经济体制形成了“大政府、小社会”格局[7]63-68。尽管中国实行改革开放已有30多年,但“大政府、小社会”格局尚未从根本上改变,中国政府承担着众多的社会公共事务管理和服务职能。由于政府职能庞杂,又要考虑各级政府协调一致、上级对下级有效监督等因素,因此上下级政府管理幅度很难提高。如果不顾实际强行提高管理幅度,很容易造成政府“功能性过载”。

(二)政府间关系视角

功能性因素阻碍省直管县体制实施的另一个体现是中国政府职能纵向划分不合理。一些学者将其概括为“职责同构”,见图1。所谓“职责同构”,是指在政府间关系中,不同层级的政府在纵向间职能、职责和机构设置上的高度统一、一致[8]。20世纪90年代以后,中国政府增加了垂直管理机构,但职责同构的整体格局并没有发生改变。

包括笔者在内,很多学者都曾提到职责同构对省直管县体制的阻碍。然而,在一段时间内国内学者尚未充分认识到职责同构是阻碍中国推进省直管县体制的最重要因素之一。通过中国政府职能纵向划分与主要西方国家政府职能纵向划分对比发现,西方国家政府职能纵向划分整体上呈“职责异构”状态,见图1。所谓职责异构,是指各级政府独立行使相应的权力并承担各自独立的责任,特别是并不承担与更高层级政府机构对应的责任[9]。以英国为例,中央政府主要承担国防、外交、宏观经济调控等职能,郡政府(county council)主要承担警察、消防、教育和社会福利等职能,郡属区政府(district council)主要承担住房管理和环境保护等职能,教区或社区政府(parish council or community council)主要承担殡葬、人行道和体育娱乐等职能[10]194-195。

图1 政府职能纵向划分模式

政府职能纵向划分模式对行政区划体制的影响体现在:职责同构模式导致上下级政府间职能高度趋同,上级政府不得不投入相当数量的时间和精力用于对下级政府行使相应职能的监控中,因而上下级行政区管理幅度很难扩大,从而阻碍了行政区划的扁平化。相对于中国的职责同构模式,西方国家的职责异构模式可以保证各级政府主要关注自身职能,免于深陷对下级政府的监控中,从而为扩大上下级行政区管理幅度、实现行政区划的扁平化创造条件。总之,从国际比较的视角来看,职责同构也是阻碍中国推进省直管县体制的最重要因素之一。

综上所述,功能性因素是阻碍中国实行省直管县体制的最主要阻碍因素。许多学者和官员担心全面实行省直管县体制后省级政府管理幅度过大主要源自功能性因素而非结构性因素。

三、推进省直管县体制的配套措施

从现实来看,中国推行省直管县体制还存在很多阻碍因素,其中最主要的阻碍来自于功能性因素。若想保证省直管县体制顺利实施,必须设计必要的配套措施来克服阻碍。本文设计的配套措施主要是围绕功能性因素。

(一)重新划分各级政府职能

若要全面推进省直管县体制,必须重新划分各级政府职能,打破职责同构格局,防止实行省直管县体制后省级政府功能过载。目前,国内学者探索重新划分各级政府职能的设计方案领域主要有两种思路:一种思路是基于理论推导和国际比较,设计中国不同层级政府职能配置新方案;另一种思路是将各级政府职能(事权)与政府财政权限划分或财力差别相关联。笔者认为,科学地设计不同层级政府职能配置方案需要将上述两种思路结合起来,首先在理论推导和国际比较基础上设计各级政府“应该”承担的职能,然后根据各级政府职能划分,设计与其相匹配的财力划分方案。

(二)财政、人事与职能(事权)等领域改革同时推进

目前全国除浙江外,探索省直管县体制改革主要是局部性的改革,即主要集中于财政、经济审批等领域,也就是把原本属于地级市的经济管理权限部分或者全部直接下放到一些重点县,力图在经济管理方面减少一个政府层级[11]。这种设计的初衷很大程度上想通过此种渐进性改革降低推进省直管县体制的阻力。但是,现实中这些局部性的改革措施受到了其他因素的阻碍。从已经实行的财政省管县改革实践来看,试点县(县级市)在财政上独立于地级市,但地级市仍旧掌握对试点县(县级市)的职能配置权,并能有效地影响试点县(县级市)主要领导的人事任免。由于很多地级市认为财政省管县改革损害了自己的利益,于是通过仍掌握在手中的人事权和职能配置权牵制试点县(县级市),使财政省管县改革效果打了折扣。而对于财政省管县改革效果的评估会直接影响到对未来省直管县体制绩效的预期。

针对这种情况,有必要调整改革思路,将省直管县体制的局部改革变为全面改革,即同时在财政、人事与职能(事权)等领域同时实行省直管县。排除地级市牵制等阻碍因素干扰后,能够更准确地将省直管县体制试点县(县级市)的经济、社会绩效与非试点县(县级市)加以对比,以此来考察省直管县体制绩效,论证省直管县体制改革全面推进的可行性及设计具体实施路径等。

(三)发展基层民主

我国多层级、小幅度的行政区划体制设计的初衷,很大程度上是出于保证上级政府对下级政府实施有效监督的考虑。从世界各国政府发展的趋势来看,上级政府对下级政府的监督趋于从微观转向宏观,即上级政府主要通过法律、经济手段对下级政府加以监督和引导,较少通过直接的行政手段对下级政府的具体行为加以监控。这一监督方式的转变,一方面是以国家层面的法制比较健全为前提,另一方面是以地方选举制度、地方议会制度、地方监督制度等比较健全为前提。在这种情况下,公民有比较广泛的政治参与途径,能够对地方政府实施比较有效的监督。这种来自地方的监督,比之来自上级的监督而言,成本更低,往往也更有效。由于基层民主制度比较健全,下级政府的行为能够得到比较有效的监督,上级政府大部分情况下不必通过直接的行政手段对下级政府的具体行为加以监控。

参照国际经验,中国推进省直管县体制也有必要以发展基层民主作为一项重要的配套措施。通过加强地方人大的地位、保证和拓宽公民监督政府途径等手段,改善地方人大和群众对地方政府的监督,改变目前过分依赖上级政府监督的状态。当通过发展基层民主实现对地方政府的有效监督以后,上级政府才能将原来投入到监控下级政府的资源转移到专注于履行本级政府职能。如此,才能保证全面实行省直管县体制后中央政府和省级政府不陷入功能过载的尴尬局面。

(四)发展社会中介组织

从长远看,中国实现行政区划体制扁平化、推进省直管县体制需要重构政府与社会关系,重新界定政府职能。为此,中国有必要壮大社会自身的力量。这是一个长期的过程。短时间内,发展社会中介组织是一个重要的改革措施。通过培育和引导社会中介组织,可以逐步承接一些政府转移出来的职能。随着社会中介组织的壮大和健康发展,中国政府有可能重新界定自身职能,适度缩小职能范围,从而防止出现实行省直管县体制后政府功能过载局面。

四、结语

通过国际比较研究,对阻碍中国推进省直管县体制的各种因素进行重新评估,最后得出结论:面积、人口和基层行政区数量等结构性因素并非是阻碍中国顺利推进省直管县体制改革的最主要因素,政府与社会关系和政府职能纵向划分等功能性因素才是主要的阻碍因素。围绕功能性因素设计政策方案,有助于克服阻力,保证省直管体制改革的顺利进行,推动我国经济、社会健康发展。

[1]杨文彬.中国实行省管县体制的阻力机制分析[J].行政论坛,2006,(5):28-30.

[2]周戎.印度人口达到 12.1 亿[N].光明日报,2011-04-12(8).

[3]操世元,姚莉.“省管县”体制改革:动因、障碍与对策[J].前沿,2007,(8):86-88.

[4]邹旭怡.浅析推行“省管县”模式面临的困境[J].法制与社会,2008,(6):208.

[5]姜秀敏,戴圣良.我国“省直管县”体制改革的阻力及实现路径解析[J].东北大学学报:社会科学版,2010,(12):343-347.

[6]谢庆奎,等.中国政府体制分析[M].北京:中国广播电视出版社,1995:126.

[7]谢庆奎.政府学概论[M].北京:中国社会科学出版社,2005:63-68.

[8]朱光磊,张志红.“职责同构”批判[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2005,(1):101-112.

[9]邹宗根.职责旋构:纵向间政府关系的新思考[J].长白学刊,2013,(5):88-93.

[10]徐红.比较政治制度[M].上海:同济大学出版社,2004:194-195.

[11]周武星,田发,蔡志堂.“省管县”改革对经济增长的实证研究——来自浙江省各县的经验分析[J].哈尔滨商业大学学报:社会科学版,2014,(4):54-59.

(责任编辑:于健慧)

D630.1

A

1005-460X(2015)01-0043-04

2014-06-08

河北省软科学项目“城市空间结构变迁视角下河北省行政区划体制创新研究”(14456105D);河北省秦皇岛市软科学项目“冀东地区省直管县改革研究”(201302A285)

杨文彬(1978—),男,黑龙江齐齐哈尔人,博士,行政管理学系讲师,燕山大学中国地方政府改革与发展研究中心研究人员,从事地方政府管理研究。