江苏滨海盐渍土区水稻秸秆暗沟排水降渍试验

杨延春 潘德峰 邹志国

摘要:在江苏滨海盐渍土区,采用水稻秸秆为材料制作田间暗沟,避免就地焚烧污染环境,通过设置不同间距暗沟试验组合及对照,观测各试区地下水位埋深及土壤含水率。结果表明,使用水稻秸秆制作的暗沟可在雨后快速排除田间积水,较快降低土壤含水率,减少涝渍灾害;增加降雨入渗量,加大地下水排泄量,促进土体中的易溶盐分随水排出,有效控制深层高矿化度地下水水位上升,降低盐渍土壤返盐概率,最终达到加速盐渍土改良的目的。

关键词:水稻秸秆;盐渍土改良;暗沟;排水降渍

中图分类号: S276.7+2 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0373-03

水稻秸秆中含有约35%纤维素、25%半纤维素、21%木质素及其他物质,它们主要以细胞壁的形式存在。20世纪70年代以来,水稻秸秆作为农村主要燃料的局面发生了根本性变化,秋收季节,农民将秸秆就地焚烧,不但浪费了农业资源,而且严重污染了环境。秸秆还田,可以就地取材,广开有机肥源,变废为宝,是充分利用秸秆资源的有效途径之一。

秸秆在不同土壤质地中腐解速率不同[1],覆盖在表层的秸秆,在轻壤土中腐解最快,中壤土次之,重壤土最慢;翻压在土壤中的秸秆在中壤土、重壤土中腐解较快,轻壤土较慢;秸秆翻压在土壤中比覆盖在表层腐解率快,且以埋深5 cm时腐解最快;秸秆在不同的腐解阶段下腐解速率不同,一般前期快,后期慢。水稻秸秆腐解速度慢且具有较好的孔隙度和透水性[2],孔隙度为60.99%左右。水稻秸秆腐解至210 d时,被机械组织所包围的维管束变化不大,仍是部分断裂,表皮和机械组织也没有受到明显破坏。秸秆还田能有效增加土壤有机质含量[3],改善土壤结构,培肥地力、减少化肥施用量,对降低农业面源污染、促进农业可持续发展具有十分重要的意义。本研究根据水稻秸秆孔隙度较大、透水性好、深埋后腐解速度较慢、腐解后能增加土壤团聚体及孔隙度等特点,在江苏滨海盐渍土地区将水稻秸秆还田与暗沟排水有机结合,先在大田开沟,再将水稻秸秆成捆埋入沟底覆土,形成稻草暗沟,用于田间排水降渍,在做到秸秆资源化利用的同时,还可增加耕地面积,加速盐渍土的改良进程。

1 材料与方法

1.1 试验材料

水稻秸秆取自江苏省东台市东川农场。秸秆自然晒干,然后捆成直径20 cm、单根稻草自然长度的草捆。

试验区位于江苏省东台市梁垛河闸西南3.5 km,西邻G228国道,北依海堤公路。试验区内地势平坦,地面高程一般为3.7 m(黄海高程)左右。该区域于1998年围垦而成,土壤成陆时间较短,土壤在成陆过程中受海水浸渍,土体含盐量较高,0~100 cm土体平均含盐量在4.0 g/kg以上,为重盐土。土质为沙壤土,有机质平均含量为8.7 g/kg,土壤贫瘠且结构较差。试验区土壤理化性状见表1[4]。

1.2 试验方法

1.2.1 试验区平面布置 2012年10月下旬的稻收季节,在试验区内沿排水沟方向(东西向)选取300 m长、50 m宽的田块,设A、B、C、D共4个试验小区,每个试验小区宽50 m,做成50 m×50 m标准格田。A试区和D试区外侧各设50 m隔离带,各试验区之间除设置田埂外,另设置埋深1.2 m的塑料薄膜墙作为土壤剖面隔水带,阻断各试区间土壤水分侧渗。A试区每个格田布置3条吸水暗沟,沟距为17 m。B试区每个格田布置5条吸水暗沟,沟距为10 m。C试区每个格田布置8条吸水暗沟,沟距为6 m。D试区为对照区,不设吸水暗沟。紧邻固定排水沟的一侧设1条地下积水沟,与吸水暗沟垂直,与固定排水沟平行,距田埂1~2 m。设置排水管与积水沟垂直,排水管一端垂直插入积水沟,另一端从固定排水沟引出,并安装可控制出水量的阀门,用以控制农田地下排水。吸水暗沟末端埋深80 cm,出水口处埋深90 cm,坡降 1/1 000。各试验小区布置形式如图1所示。

1.2.2 技术要求 吸水暗沟:吸水暗沟沟底埋深控制在地面以下80~90 cm(靠积水沟一侧90 cm),开挖沟槽时尽量做到沟底平整,坡降1/1 000,铺垫捆扎结实的直径20 cm的水稻秸秆捆,后覆土。积水沟:埋深90 cm,沟中铺垫秸秆要求与吸水暗沟一致。排水管:采用直径11 cm的PVC管,与积水沟相接处采用PVC扩口三通相连。出水口:装塑料球阀,控制出水并计量,在农沟边坡设置砖砌阀门井,以便管理维护。

1.2.3 观测内容及观测时间 (1)田间剖面土壤含盐量:每个试验小区在土壤剖面10、30、50、70 cm深各取3处平行土样,集中到实验室分析,每月检测1次。(2)

田间剖面土壤水分:雨后3 d取3处平行土样,烘干法测定土壤剖面5~10、15~20、35~40、60 cm土层的含水率。(3)

地下水位:在每个试区中间位置打一眼深度3 m地下水位观测井,观测试验区地下水位情况,井口高出地面0.5 m,滤水管长1 m,用棕皮包扎为反滤层。

2 结果与分析

2.1 水稻秸秆暗沟明显提升地下水排降速度

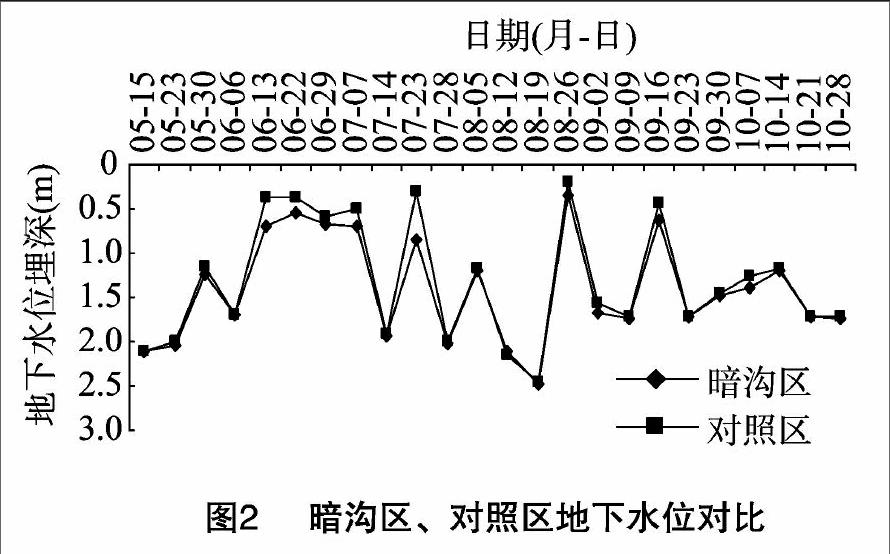

观测秸秆表明,用水稻秸秆铺垫的暗沟具有加速排降地下水及协调土壤水分的作用。2013年7月20—21日降雨量为58 mm,雨后3~7 h地面基本无积水,雨后3 d,各试区平均地下水位降至埋深0.85 m,而对照区在相同时间内只降至埋深0.30 m,暗沟有效地提高了地下水的排降速度(速率提高64.7%),同时也更好地协调了土壤水分。由平均地下水位埋深过程线图可以看出(图2),地下水位埋深较浅时,暗沟试区地下水位下降速度明显快于对照区,当地下水位埋深超过0.9 m时,暗沟试区和对照区地下水位差距开始缩小,逐渐趋于一致;当地下水位埋深超过1.5 m时,暗沟区和对照区地下水位基本相同。

2.2 暗沟间距与土壤含水率关系

由表2各处理雨后3 d土壤平均含水率的对比可以看出,暗沟间距设置越小,其剖面土壤含水率下降速度也越快。其中,暗沟间距6 m的试区,土壤含水率下降幅度最大,平均下降率达14.85%,而对照区平均下降率仅3.71%。各区土壤剖面平均含水率变化见图3。

2.3 暗沟排水加速土壤脱盐

暗沟可降低土壤含水率,增加降雨入渗量,加大地下水外排量,促进土壤中的易溶盐分随水排出,同时也可有效控制深层高矿化度地下水上升,降低土壤返盐返碱的概率,最终达到加速盐碱土改良的效果。各试验区不同层位盐分变化趋势见图4、图5、图6、图7。

2.4 暗沟间距越小土壤盐分下降速度越快

通过对2013年5月至10月各试区土壤剖面平均盐分对比分析,暗沟间距设置不同,其脱盐效果也有差异,土壤脱盐效果随暗沟间距缩小而逐步提高(图8)。

3 结论与讨论

本研究表明,用水稻秸秆做暗沟是秸秆资源综合利用的途径之一,有助于解决秸秆焚烧污染环境的问题。秸秆暗沟能提升地下水排降速度,而且暗沟间距越小,地下水排降速度越快[5]。当地下水降到暗沟埋设深度时,地下水排降速度将会下降,并逐渐与对照区趋于一致;增加降雨入渗量,加快盐碱土改良的速度,同时还可以降低返盐返碱的概率。但是用水稻秸秆做暗沟有一定时间局限,由于秸秆在土壤中会慢慢腐解,时间长了其作为暗沟的功能会丧失,水稻秸秆暗沟的时效性尚待进一步研究。本研究仅选用水稻秸秆为材料做暗沟,今后可以探索选用其他耐腐解植物秸秆做暗沟,以提高暗沟排水降渍的时效性。

参考文献:

[1]武 际. 水旱轮作条件下秸秆还田的培肥和增产效应[D]. 武汉:华中农业大学,2012.

[2]李逢雨. 秸秆还田养分释放规律及稻草化感作用研究[D]. 雅安:四川农业大学,2007.

[3]王海景,康晓东. 秸秆还田对土壤有机质含量的影响[J]. 山西农业科学,2009,37(10):42-45,63.

[4]中国科学院南京土壤研究所. 土壤理化分析[M]. 上海:上海科学技术出版社,1977.

[5]房宽厚,赖伟标. 农田灌溉与排水[M]. 北京:水利电力出版社,1993:209.endprint