秸秆和菇渣应用于生物堆修复有机污染土壤的现场试验研究展

漫军 张磊 李婧等

摘要:以某搬迁有机化工厂的污染土壤为研究对象,以氯苯类、硝基苯类等为模型污染物,开展生物堆技术修复有机污染土壤的现场试验研究,考察不同工艺条件下污染物降解情况。结果表明:(1)生物堆现场试验运行69 d污染物降解率为82.8%~99.0%,对照组为25.2%~46.2%;(2)加入1.0%(质量百分比)秸秆和2.0%(质量百分比)菇渣作为土壤结构改良剂能有效改善生物堆通气性和持水性,有利于堆体升温和微生物增殖,提高有机污染物降解速率;(3)本现场试验的最优工艺条件“1.0%秸秆+2.0%菇渣+主动曝气+底部被动曝气+翻堆”具有最佳环境效益和经济效益,技术成本 673元/m3;(4)采用投加高浓度菌剂的生物强化未能显著提高污染物降解效率。

关键词:生物修复;生物堆;曝气;秸秆;菇渣;生物强化;有机污染

中图分类号: X53 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0300-05

近年来,城市工业布局调整要求污染较重企业搬迁出主城,遗留大量被污染的土地,在城市土地置换中改变其用地性质后进行再开发利用。我国有关法规要求工业污染土壤须经过治理和修复,符合未来用地标准后方能开发建设。土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施,常用方法有物理法、化学法和生物法[1-6]。生物修复是利用微生物的新陈代谢过程,直接以有机污染物作为代谢底物,或者利用共代谢途径将有机污染物降解为CO2、H2O或其他无毒、低毒产物,从而实现有机污染土壤的修复[7-9]。生物堆法是传统堆肥和生物治理技术的结合,近年来国内外普遍采用生物堆法处理工业污染土壤[10-29]。Jorgensen等的试验表明,石油污染土壤经过生物堆置后可减少石油含量71%[30]。姜林等在北京某焦化厂建立处理能力为450 m3的生物堆,对多环芳烃污染土壤进行8个月的修复,16种多环芳烃的平均去除率均大于65%[31]。生物堆法在工程应用上一般通过生物刺激和生物强化2种方式来提高有机污染物降解率。生物刺激即通过一定工程措施优化土壤微生态环境,主要包括提供电子受体、调节土壤含水率及pH值、投加适量的营养物质等,促进微生物繁殖。生物强化即向土壤中投加菌剂以增加具有特定降解能力菌类的种群数量,增强微生物的活性从而达到降解污染物的目的。

本研究供试土壤为南京地区常见的粉质黏土,黏粒含量高,堆置后密实、孔隙度小,不利于堆体内部土壤的通气充氧,严重影响好氧微生物的新陈代谢,需要加入土壤结构改良剂以改善堆体的疏松度和通气性,避免堆体内出现厌氧区域。秸秆是成熟农作物茎叶(穗)部分的总称,含有大量的有机质、氮、磷、钾和微量元素,粗纤维含量高达30%~40%[32-34]。菇渣是食用菌菇生产余下的废料,含有丰富的粗蛋白、菌体蛋白、氮磷以及有机质等营养物质,还含有钙、钾、硅等矿物质,是安全的有机肥料[35-37]。秸秆和菇渣具有疏松多孔的物理性质和一定的物理强度,是良好的土壤结构改良剂。本研究将农业生产的废弃物秸秆和菇渣作为土壤结构改良剂应用于生物堆修复有机污染土壤,在南京市某搬迁有机化工厂内构建处理规模 100 m3 的生物堆现场试验工程,对氯苯类及硝基苯类污染土壤进行69 d的修复,研究了3种运行工艺下主要污染物降解情况,并通过经济成本分析,探讨最优工艺路线。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本研究供试土壤取自南京某搬迁有机化工厂的生产车间地下2~5 m。原土理化性质如下:粉质黏土的黏粒含量约25%,孔隙度0.43,垂直渗透系数2.88×10-7cm/s,pH值 7.9~8.3,含水率25%~28%,有机碳1.9%,碱解氮38 mg/kg,速效磷15 mg/kg,微生物菌群数量2.1×103~1.6×104个/g。秸秆、菇渣、氮肥以及磷肥购自南京宁粮生物肥料公司。微生物菌剂由江苏麦可博生物环保工程技术有限公司对原土的微生物进行驯化和扩大培养制成。主动曝气管为直径 10 cm 的PVC管,钻孔密度20~50 个/m。被动曝气系统由软式透水管构成。立体被动曝气系统获得专利授权(专利号:ZL201320568574.X)。

1.2 室内土柱试验

供试土壤用锤子敲碎后过2 mm筛网;秸秆剪切至长度 1 cm;菇渣破碎打散;PVC管(长度20 cm,内径4.5 cm)用纱布封底。天平称取180 g原土,按照试验设计比例添加秸秆和菇渣,混匀后填入PVC管,填充时保持压实程度与土柱体积一致。将土柱固定在铁架台上,自上方缓缓加入100 mL水,土柱渗出水流入下方烧杯,用天平称量烧杯质量。

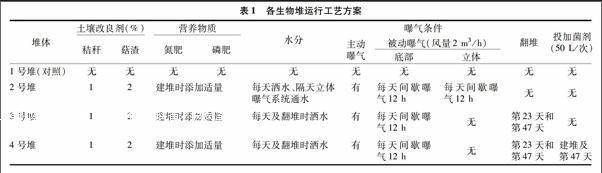

1.3 生物堆构建

在南京市某搬迁化工厂内构建4个生物堆(长8 m,宽 3 m,高2 m),分别称为1~4号堆。现场试验运行69 d,处理污染土壤约100 m3。1号堆(对照组)由原土堆置;2~4号堆在建堆时充分洒水,添加适量氮肥、磷肥,使土壤C ∶N ∶P约为(100~120) ∶10 ∶1,同时掺混1%(质量百分比)秸秆和2%(质量百分比)菇渣。4号堆在建堆时和第47天投加50 L微生物菌剂。2~4号堆体中间埋设数根主动曝气管,两端开口伸出堆体外与大气连通。2号堆体内部埋设立体被动曝气系统,可以通气、通水。3号堆及4号堆仅底部铺设被动曝气管。各生物堆运行工艺条件见表1。

1.4 测定项目及方法

1.4.1 室内土柱试验 记录土柱第1滴水渗出时间,每隔 1 min 检测土柱渗出水总质量。称量加水前和试验结束时土柱质量,二者差值即为土柱涵养水分质量,代表了土柱最终持水能力。

1.4.2 生物堆现场试验 堆心距地面约1 m处插入温度计测定土壤温度并记录。定期采集距地面约1 m处的堆心土壤,每次采集3个样品,数据处理时取平均浓度。1,4-二氯苯检测方法为USEPA 8260C;硝基苯、对/邻硝基氯苯的检测方法为USEPA 8270D;微生物菌落数测定方法为平板计数法,微生物菌剂培养方法参照文献[38]。endprint

2 结果与分析

2.1 确定秸秆和菇渣的最佳配料比

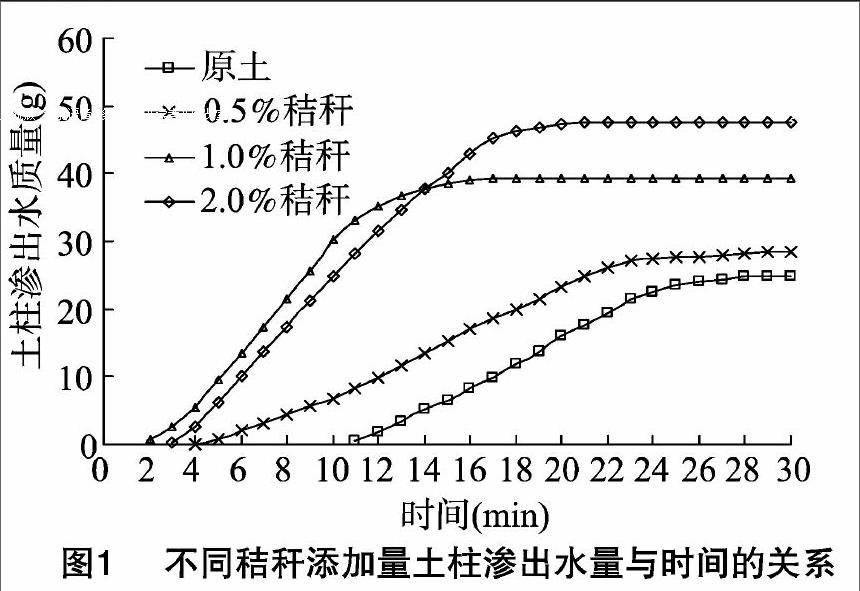

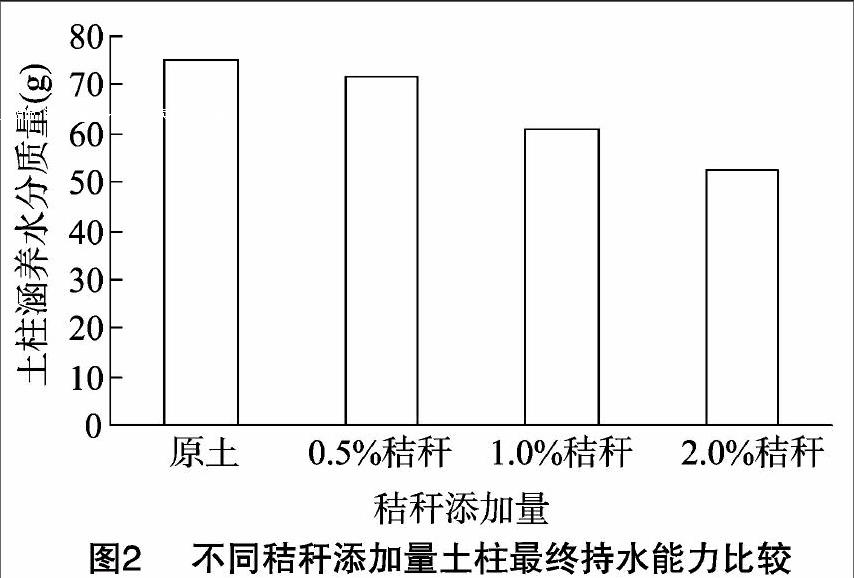

2.1.1 不同比例秸秆的土柱渗水性及持水性 考察秸秆添加比例为0.5%、1.0%、2.0%(质量百分比)时土柱的渗水性及持水性。不同土柱渗水量与时间的关系见图1;不同土柱最终持水能力见图2。

2.2 生物堆修复有机污染土壤现场试验结果

2.2.1 温度变化

生物堆堆心温度高低可大致反映土壤微生物的活性。各堆心温度变化如图5所示。现场试验运行69 d期间,气温变化范围19~35 ℃,1号堆(对照组)是原土堆置,温度范围18~27 ℃,与气温接近。2号堆经历了2个“升温—降温”周期,分别在建堆后、第20天。2号堆采用 “主动曝气+立体被动曝气+不翻堆” 工艺。建堆时按照表1中各项工艺方案为土著微生物提供良好的生态环境条件,菇渣可增加土壤有机碳含量,为微生物的新陈代谢提供充足的碳源,微生物菌群迅速增殖、消耗有机碳并散发热量使得堆心温度快速上升。我们认为,在温度较低的秋、冬季节构建生物堆时,适量加入秸秆和菇渣能有效刺激微生物新陈代谢,提高堆体温度,有利于微生物分解有机污染物。3号堆经历了3个“升温—降温”周期,分别在建堆后、第23天(第1次翻堆)、第47天(第2次翻堆)。3号堆运行工艺是“主动曝气+底部被动曝气+翻堆”。翻动土壤一方面起到充氧作用,另一方面也使堆料均匀混合,堆体内部各处微生物菌群均能获得良好的生长环境,加之补充水分,每次翻堆后都能引发新一轮的微生物增殖。因此,定期翻堆能改善堆体内部微生态环境,有利于提高微生物活性,促进对有机污染物的降解。4号堆经历3个“升温-降温”周期,分别在建堆后、第23天(第1次翻堆)、第47天(第2次翻堆)。4号堆的温度、每次升温幅度和峰值都没有超过2号堆和3号堆,说明微生物新陈代谢及活性并非期望的“被强化”。将培养基上驯化和扩大培养的高浓度微生物菌剂投加到土壤中不能完全适应自然环境,使得微生物增殖不显著(如表3中微生物菌群数量)。因此,采用生物堆技术修复高浓度和难降解有机污染土壤时,需要有针对性地筛选和驯化优势菌种,并充分考虑其在自然环境中的适应性,方能体现生物强化的优势。

表2显示,现场试验运行69 d期间,2~4号堆的微生物菌落数均比1号堆高1~3个数量级。2号堆的微生物菌落数保持在106数量级。3号堆保持在107数量级,其增殖速度最快数量最多,表明3号堆的工艺条件最适宜微生物生长,其新陈代谢活跃,图5显示3号堆体温度最高也可证实。4号堆在建堆时投加了微生物菌剂,但是运行前期新陈代谢水平并未迅速提高,图5显示4号堆温度未超过2号堆、3号堆可证实。结合堆体温度、微生物数量和污染物降解速率,4号堆投加高浓度微生物菌剂的生物强化作用未达到预期效果。

2.2.3 有机污染物降解情况

以原土中检出率和浓度较高的1,4-二氯苯、硝基苯及邻/对硝基氯化苯为模型污染物说明生物堆的降解效率(表3)。降解率=(建堆时浓度值-运行结束时浓度值)/建堆时浓度值×100%。表3显示,1,4-二氯苯、硝基苯及邻/对硝基氯化苯在2~4号堆的降解率均显著高于1号堆。运行结束时,2~4号堆的降解率区间是82.8%~99.2%,1号堆是25.2%~462%。运行30 d时3号堆的降解率几乎与69 d时相同,而此时2、4号堆的降解率则远远低于运行69 d水平。

3 讨论

3.1 不同运行工艺对降解有机污染物的影响

3.1.1 生物刺激对修复效果的影响

1号堆是原土堆置,堆体平均温度21 ℃,与气温接近,其微生物菌落数比3号堆低了2个数量级,3种有机污染物的自然降解效率低。2号堆和3号堆采用生物刺激方式,表1中的各种强化措施如土壤结构改良剂秸秆和菇渣、主动曝气及被动曝气系统的持续供氧等,均为好氧微生物提供了良好的生长繁殖条件,增强其新陈代谢水平和活性,从而提高微生物分解有机污染物的速度。

运行期堆体温度范围35~62 ℃,处于微生物新陈代谢最佳温度范围内。菇渣在生物刺激机制中起到重要作用:第一,菇渣是良好的土壤结构改良剂,建堆时与秸秆一起掺混提高了土壤的通气性和持水性,有利于堆体通气供氧和涵养水分;第二,菇渣增加了易降解有机质含量[6],微生物菌群利用有机碳时散发的热量有助于提高堆体温度,以达到适宜微生物生长繁殖的温度范围45~65°C[24]。第三,菇渣富含大量微生物菌群,在适宜条件下可产生真菌(现场试验观察到堆体表层有白色的真菌子实体),形成更长的食物链和更复杂的生态系统,其共代谢作用也有利于提高修复效果。

3.1.2 不同运行方式对修复效果的影响

2号堆和3号堆运行工艺分别是:“立体被动曝气+不翻堆”、 “底部曝气+翻堆2次”。表4显示,虽然运行结束时2个堆的污染物降解率相近,但2号堆在运行30 d时的降解率远远低于69 d水平,而此时3号堆几乎与69 d水平相同。由此可见,3号堆的污染物降解速率最快。分析原因,翻动土壤能改善堆体内部土壤均质性,利于均匀曝气供氧、微生物密度均匀。2号堆的“不翻堆”工艺存在不足:粉质黏土堆置时破碎程度不一,秸秆和菇渣掺混时无法保证均质。这种堆料分布不均,一方面使营养物质分布不均匀,微生物生长不均衡;另一方面会导致曝气不均匀,空气会向堆体内部空隙大的地方流动,形成“优先通道”,这部分土壤周围干燥,而其他区域土壤则供氧不足,导致微生物生长繁殖受限制,从而影响污染物的降解效率。从经济角度分析,定期翻堆增加了人工费,但是在大规模工程应用时,此费用可以摊薄,对该技术成本影响不大。

3.1.3 生物强化作用对修复效果的影响

4号堆与3号堆工艺的区别是增加了投加高浓度微生物菌剂的生物强化方式。试验设计时预期达到更快降解速率。但是表4显示运行30 d时4号堆的降解率远远低于3号堆;图5显示,4号堆温度低于2号堆、3号堆;表3显示,4号堆的微生物菌落数普遍比3号堆低1个数量级。本现场试验的生物强化对提高有机物降解效率作用不显著。分析原因,微生物菌剂是采用原土在实验室中驯化、培养的混合菌种,并非针对某些难降解有机物筛选出来的优势降解菌种。在培养基中扩大培养时自然淘汰了一部分优势降解菌,存留下来的既有降解菌种,也有其他菌种。投加到生物堆中后一部分降解菌株因不能适应自然环境而死亡,一部分其他菌种因竞争营养源而抑制了土著优势降解菌株的生长,导致微生物菌群数量和活性提高不明显、污染物降解速率不高。从经济角度分析,制作高浓度微生物菌剂的费用很高,驯化、筛选针对某些有机污染物的优势菌种的技术成本更高。如果实际工程处理对象不是此类高浓度、有毒、难降解有机物,在修复工期足够,并且生物刺激工艺能达到良好修复效果的前提下,出于经济性考虑,则没有必要采用生物强化。endprint

3.2 技术成本分析

本次生物堆现场试验的技术成本包括基础设施成本、管理成本和运行成本。基础设施成本包括试验场地平整及防渗费用、水电路改造费、土壤挖掘及短途运输费、鼓风机房建设费和建堆人工辅助费等。管理成本即现场试验运行期间值班监管人员劳务费及交通费等。生物堆运行成本包括堆料费(秸秆、菇渣及肥料)、设备费(曝气管材及安装费)、水电费、翻堆2次的机械租赁费、微生物菌剂定制费和样品检测费等。前2项均摊到每个生物堆,第3项中翻堆费用和微生物制剂费用按照各堆实际消耗情况计算,其余的均摊。各生物堆的成本分别是:2号堆597元/m3、3号堆673元/m3以及4号堆786元/m3。

3.3 最优工艺条件

从不同运行工艺的污染物降解速率、技术成本及工程实施的可操作性角度,综合环境效益、技术指标和经济效益3方面因素考虑,本现场试验的最优工艺方案是3号堆的 “1.0%秸秆+2.0%菇渣+主动曝气+底部被动曝气+翻堆”,其次是2号堆的“1.0%秸秆+2.0%菇渣+主动曝气+立体被动曝气+不翻堆”。

4 结论

添加1.0%秸秆和2.0%菇渣作为土壤结构改良剂改善生物堆孔隙度,有利于堆内部通气供氧。菇渣提高生物堆初始有机质含量,刺激微生物增殖,提升堆体温度,对于提高有机污染物降解率具有积极意义。

进行主动曝气和被动曝气改善土壤内部好氧环境,为微生物新陈代谢提供充足的氧气。定期翻堆利于整个堆体内部环境的均质性,促使微生物菌群密度均匀,提高有机污染物降解效率。立体被动曝气系统能实现持续曝气和通水,利于有机物的降解。

本研究的生物强化作用未能大幅度提高有机污染物降解速率。若非处理高浓度、生态毒性大、难降解的有机物,且无修复工期的限制,采用生物刺激方式即可大幅提高微生物降解有机污染物的效率,具有成本低、易于实施的优点。

本现场试验的最优工艺条件是“1.0%秸秆+2.0%菇渣+主动曝气+底部被动曝气+翻堆”,技术成本673元/m3;其次是“1.0%秸秆+2.0%菇渣+主动曝气+立体被动曝气+不翻堆”,技术成本597元/m3。

参考文献:

[1]马晓明. 土壤污染研究现状及防治对策[J]. 科技经济市场,2011(8):92-93.

[2]于 颖,周启星. 污染土壤化学修复技术研究与进展[J]. 环境污染治理技术与设备,2005,6(7):1-7.

[3]廖晓勇. 城市工业污染场地:中国环境修复领域的新课题[J]. 环境科学,2011,32(3):784-794.

[4]谷庆宝,郭观林,周友亚,等. 污染场地修复技术的分类、应用与筛选方法探讨[J]. 环境科学研究,2008,21(2):197-202.

[5]裴广领,叶昭艳,严 辉,等. 污染土壤生态修复技术研究现状与展望[J]. 河南化工,2011,28(1):24-28.

[6]展漫军,李 婧,徐 慧,等. 菇渣应用于生物堆修复有机污染土壤的研究[J]. 江苏农业科学,2013,41(12):344-347.

[7]杨 勇,何艳明,栾景丽,等. 国际污染场地土壤修复技术综合分析[J]. 环境科学与技术,2012,35(10):92-98.

[8]王丽英,张国印,王志军,等. 土壤污染的生物修复技术研究现状及展望[J]. 河北农业科学,2003,7(9):75-70.

[9]王 海,张甲耀,魏明宝. 生物强化技术在生物修复中的应用[J]. 环境科学及技术,2003,26(12):81-83.

[10]欧阳威,刘 红,于 勇,等. 微生物强化处理与堆制强化处理含油污泥对比试验[J]. 环境科学,2006,27(1):160-164.

[11]欧阳威,刘 红. 生物强化处理油田含油污泥试验研究[J]. 农业环境科学,2005,24(2):349-352.

[12]陈 勇,郑向群,张 从,等. 降解菌对堆肥中多环芳烃降解作用的初步研究[J]. 农业环境保护,2000,19(1):83-85.

[13]罗启仕. 生物修复中有机污染物的生物可利用性[J]. 生态环境,2004,13(1):85-87.

[14]张瑞玲,李鑫钢,黄国强. 固体微生物菌剂现场修复油田污染土壤的应用研究初探[J]. 上海环境科学,2008,28(3):97-100.

[15]安 淼,周 琪,李 晖. 土壤污染生物修复的影响因素[J]. 土壤与环境,2002,11(4):397-400.

[16]Gogoi B K,Dutta N N,Goswamia P,et al. A case study of bioremediation of petroleum-hydrocarbon contaminated soil at a crude oil spill site[J]. Advances in Environmental Research,2003,7(2):767-782.

[17]Zhang W,Li J B,Huang G H,et al. An experimental study on the bio-surfactant-assisted remediation of crude oil and salt contaminated soils[J]. Journal of Environmental Science and Health,2011,46(3):306-313.

[18]Rojas-Avelizapa N G,Roldan-Carrillo T,Zegarra-Martinez H,et al. A field trial for an ex-situ bioremediation of a drilling mud-polluted site[J]. Chemosphere,2007,6(3):1595-1600.endprint

[19]姜昌亮,孙铁珩,李培军,等. 石油污染土壤长料堆式异位生物修复技术研究[J]. 应用生态学报,2001,12(2):279-282.

[20]David S,Barbara Z,Iris K,et al. Bioremediation of diesel-contaminated soil by heated and humidified biopile system in cold climates[J]. Cold Regions Science and Technology,2009,55(1):167-173.

[21]Li L,Cunningham C J,Pas Valerie,et al. Field trial of a new aeration system for enhancing biodegradation in a biopile[J]. Waste Management,2004,24(2):127-137.

[22]闫毓霞. 利用土著微生物修复胜利油田含油污泥的工业实验[J]. 石油与天然气化工,2008,37 (3):255-258.

[23]范建军,张 华,谢震震. 堆肥在土壤生物修复和污染控制中的应用[J]. 环境卫生工程,2005,13(3):46-49.

[24]田 炀,杨风林,柳丽芬,等. 堆肥技术处理有机污染土壤的研究进展[J]. 环境污染治理技术与设备,2002(12):31-37.

[25]Sabate J,Vinas M,Solanas A M. Laboratory-scale bioremediation experiments on hydrocarbon-contaminated soils[J]. International Biodeterioration& Biodegradation,2004,54(1):19-25.

[26]黄 健. 生物堆模拟法修复苯并[a]芘和二苯并[a,h]蒽污染土壤[J]. 生态与农村环境学报,2012,28 ((2):221-224.

[27]王 翔,王世杰,张 玉,等. 生物堆修复石油污染土壤的研究进展[J]. 环境科学与技术,2012,35(6):94-99.

[28]Lei J Y,Sansregret J L,Cyr B. Biopiles and biofilters combined for soil cleanup[J]. Pollution Engineering,1994,6(1):56-58.

[29]钱 翌,梁昌金. 污染土壤中菲的修复技术研究进展[J]. 生态环境学报,2013,22(1):176-182.

[30]Jorgensen K S,Puustinen J,Suortti A M. Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminated soil by composting in biopiles[J]. Environmental Pollution,2000,107(2):245~254.

[31]姜 林,钟茂生,夏天翔,等. 工业化规模生物堆修复焦化类PAHs污染土壤的效果[J]. 环境工程学报,2012,5(6):1669-1676.

[32]杨丽丽,董肖杰,郑 伟. 土壤改良剂的研究利用现状[J]. 河北林业科技,2012,2:27-30.

[33]张晓海,邵 丽,张晓林. 秸秆及土壤改良剂对植烟土壤微生物的影响[J]. 西南农业大学学报,2002,24(2):169-172.

[34]申源源,韦武思,孙荣国,等. 秸秆-膨润土- PAM改良材料对沙质土壤田间持水量的影响[J]. 西南大学学报,2013,35(1):43-48.

[35]王德汉,项钱彬,陈广银. 蘑菇渣资源的生态高值化利用研究进展[J]. 有色冶金设计与研究,2007,28(3):262-266.

[36]张 晶,林先贵,李烜桢,等. 菇渣和鼠李糖脂联合强化苜蓿修复多换芳烃污染土壤[J]. 环境科学,2010,31(10):2432-2438.

[37]林始联. 用蘑菇植床废料生产土壤调理剂[J]. 磷肥与复肥,2002,17(3):72-73.

[38]王 兰. 环境微生物学实验方法与技术[M]. 北京:化学工业出版社,2009.endprint