华北旱地覆膜对春甘薯田土壤温度和水分的效应

刘胜尧 张立峰 贾建明等

摘要:以华北地区春甘薯为供试作物进行大田试验,研究地膜覆盖对其土壤水分、温度的影响。结果表明:与裸地相比,覆膜处理0~25 cm土层平均增温1.64~3.33 ℃,地积温增加194.8 ℃,生育期延长8.2 d。覆膜处理自栽秧到栽后35 d的保水与增温效应促进了春甘薯生长,其水分利用率(WUE)较裸地提高104.3%。但在雨季来临前的干旱期,土壤因快速蒸散而失水,供水土层深达100 cm,水分胁迫覆膜和裸地处理WUE较前期分别降低63%、27%,产生奢侈耗水现象。进入雨季后,各处理土体先后复水,并产生过饱渗漏;覆膜不利降水蒸发,同时会降低土壤气体交换,使春甘薯WUE、产量降低3.8%、1.78%,所以在汛期覆膜不利于春甘薯生长发育,会造成减产。

关键词:华北地区;覆膜;土壤水分;春甘薯;土壤温度;产量;水分利用率

中图分类号: S152.7;S531.04 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0287-06

中国是世界第一甘薯种植大国,目前种植面积已达 616万hm2/年左右,占世界总面积的67%[1],其中河北省种植面积达30多万 hm2/年,主要分布在中北部、山区丘陵地带、土壤贫瘠灌溉条件不发达地区[2],该区春季干旱少雨、蒸发量大,气温不稳,冷害频发;夏季降雨集中,水涝频现[3-4],“春旱、夏涝、秋吊”限制了该区域农田生产力。因此,发展以水分保持和高效利用为主的甘薯种植,对保障与提高该地区粮食产量和农民收入具有重要意义。

目前,地膜覆盖技术已在我国西北、东北地区和华北北部大面积应用[5-14]。经研究发现,地膜覆盖能够显著改善耕层土壤水热状况[5-7],增加土壤微生物,增强土壤酶活性,活化土壤养分,显著提高养分有效性[11-16]。马忠明等认为,西北地区全膜覆盖能提温2.2 ℃,提高耕层水分含量2%,加快旱砂田西瓜的生长,蔓长、叶绿素含量和叶面积指数均明显高于CK,且其产量较CK高145. 81%[5]。杜雄等认为,冀西北高原饲用玉米地膜覆盖可使干物质增产 23.8%,水分利用率(WUE)提高 10%以上,同时还能提高氮利用率,改善饲用玉米品质[7]。王彩绒等认为,在高氮高密条件下,覆膜处理能提高西北半湿润易旱地区冬小麦的生物产量和籽粒产量,分别为 39.5%、28.9%;耗水量比裸地多34.8 mm,显著增强了对深层水分的利用,WUE达 43.7 kg/(mm·hm2)[8]。王罕博等认为,在西北地区覆膜能够降低春玉米田蒸散量和棵间蒸发量,分别达 6.0%、57.7%,增加经济产量和生物产量 237%、15.1%,提高水分利用率22.6%[9]。付文娥等认为,地膜覆盖能促进甘薯早期生长发育,使缓苗分枝期、封垄期提前2~3、3~4 d,比裸地增产21.2%,大中薯率比裸地高110%[10]。关于甘薯覆膜效果的研究主要集中在覆膜对甘薯生长、生理和产量的影响方面,关于覆膜对甘薯田水分时空分布规律和甘薯耗水规律的研究未见报道。因此,笔者通过田间试验对华北地区旱作春甘薯覆膜环境下的土壤温度、水分时空变化、水分利用率进行较系统的研究,以明确华北地区旱作覆膜春甘薯田耗水特征,深度揭示春甘薯水分利用规律,为提高华北地区春甘薯产量的技术创新提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

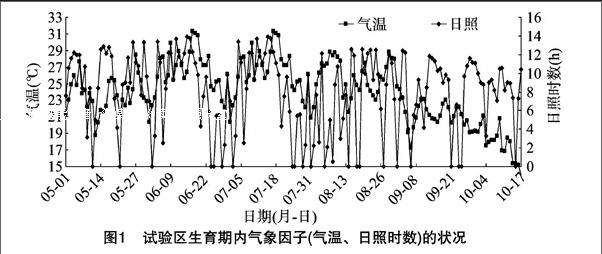

试验于2012年5—10月在河北省农林科学院石家庄市鹿泉区大河镇综合试验站进行,该区属温带半湿润偏旱大陆性季风气候,四季分明,日均气温 13.6 ℃,年降水量 536 mm,降水主要集中在 7—8月;日照时数 2 554 h,无霜期 230 d。试验地土壤为黏壤质洪冲积石灰性褐土,0~100 cm土体土壤容重1.49 g/cm3,田间持水量21.17%,凋萎含水量 11.0%;耕层土壤含有机质1.96%、全氮0.10%、速效氮 8610 mg/kg、速效磷 32.75 mg/kg、速效钾 185.40 mg/kg,pH 值 7.74。试验期间气温、日照状况如图1所示。

1.2 试验设计

试验设2个处理,垄作裸地(带宽60 cm,每带起底宽 40 cm、顶部宽25 cm,高15 cm的小垄,垄上栽秧,株距 37 cm)、垄作覆膜(带宽60 cm,每带起底宽 40 cm、顶部宽 25 cm,高15 cm 的小垄,用 90 cm 宽的地膜全部覆膜沟垄,在垄底部打直径为0.3 cm的小孔,便于雨水渗入),重复3次,小区面积54 m2,随机区组排列。垄上栽秧,株距37 cm。

春甘薯品种冀薯99由河北省农林科学院粮油作物研究所提供。栽秧前旋耕整地并施底肥,肥料为包衣缓释肥(N ∶P2O5 ∶K2O=15% ∶15% ∶15%),用量为900 kg/hm2。春甘薯生长期间按常规管理,整个生育期不灌溉,于5月1日栽植。

1.3 测定项目与方法

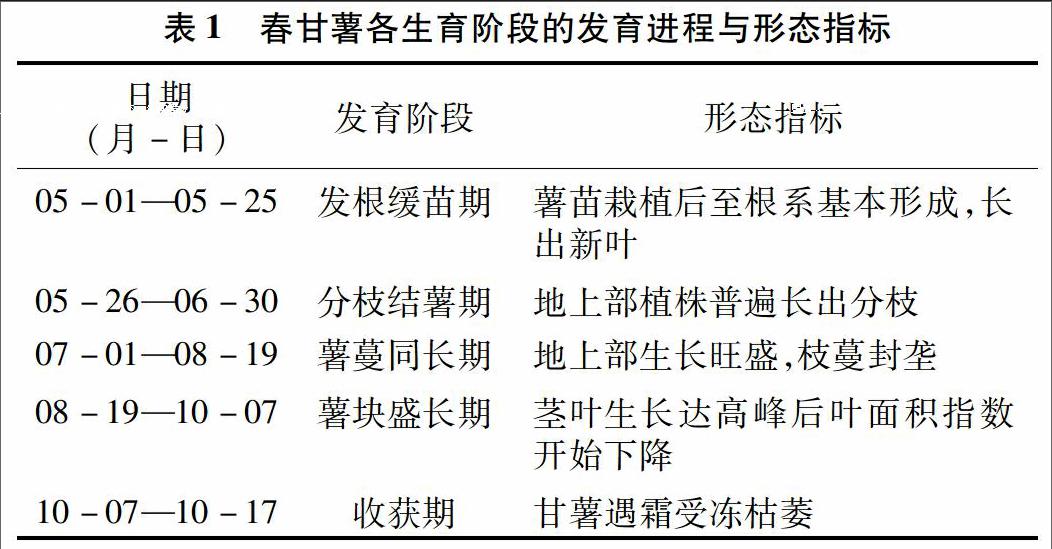

春甘薯各生育阶段的发育进程与形态指标见表1。

1.3.1 土壤温度的测定

用地温计在 08:00、14:00、20:00 时分别测定 5、10、15、20、25 cm 土层温度,从5月1日开始一直到收获期定期测定;在分枝结薯期选某一晴天(本研究为6月8日)08:00—20:00每隔2 h监测地温变化情况。

1.3.2 土壤水分含量的测定

从5月1日栽秧起到10月17日收获止,在春甘薯各生育阶段每小区取 0~100 cm 土层土样,每 10 cm 取1个样,采用烘干法测定土壤水分。土壤含水量(mm)=土层厚度(cm)×土壤容重(g/cm3)×10×[水质量(g)/干土质量(g)]÷水密度(g/cm3);春甘薯各生育阶段田间耗水量(mm)=本生育阶段初土壤含水量+降水量-本生育阶段末土壤含水量。endprint

1.3.3 春甘薯取样测定

分别于6月5日、6月20日、7月3日、7月27日、8月26日、9月26日和10月17日在每个小区采集具有代表性的植株样品10株,鲜样分器官擦洗干净,在105 ℃下杀青30 min,再在80 ℃下烘干至恒质量,测生物量。成熟期按小区测定各处理产量。

1.3.4 气象参数

气象数据来源于河北省农林科学院石家庄市鹿泉区大河镇综合试验站气象站的常规测定数据。

2 结果与分析

2.1 华北旱地覆膜对春甘薯田地温的影响

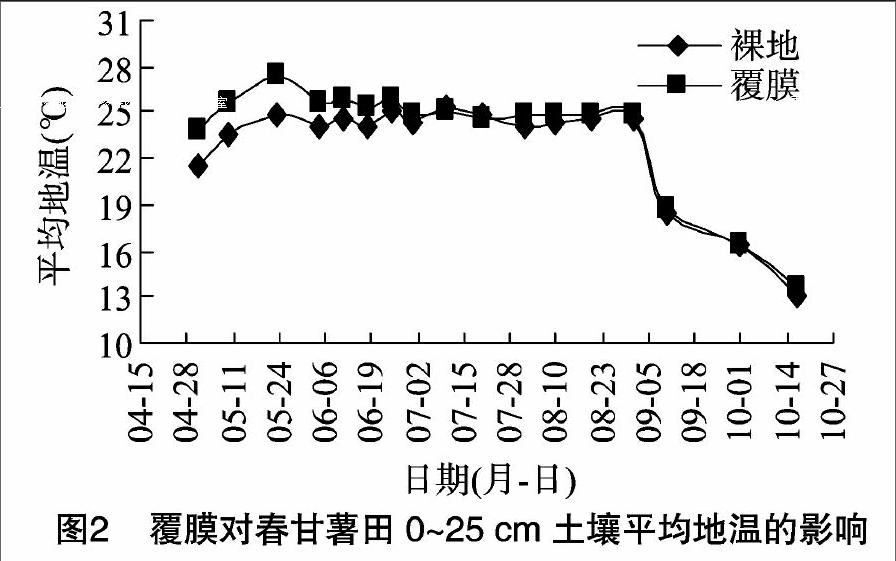

由图2可以看出,覆膜和裸地处理的地温变化分为3个阶段:第一阶段为发根缓苗期至分枝结薯期(栽后60 d),2个处理的地温随时间的推移振荡式升高,其中覆膜处理的地温明显高于裸地处理。0~25 cm土层平均地温较裸地高1.64~3.33 ℃;5月、6月春甘薯叶面积指数小,地面裸露,同时降水少、日照时间长,增加了对太阳辐射热的吸收,覆膜后保温效应显著,土壤升温快,夜间减少了土壤中热量的散失,保持了地温相对稳定,此阶段覆膜增温有利于春甘薯快速缓苗、早发。第二阶段为薯蔓同长期(栽后61 d)到薯块盛长期(栽后120 d),春甘薯叶面积指数升高,同时降水量增加、日照时数减少,地温保持稳定,此时期春甘薯块根开始膨大,较低的地温有利于块根发育,由于春甘薯封垄遮盖,因此覆膜增温效应降低,覆膜和裸地处理差异不明显。第三阶段为薯块盛长期(栽后121 d)至收获期,此阶段地温稳定下降,昼夜温差加大,较低的地温有利于薯块快速膨大。监测结果表明,该阶段覆膜和裸地处理的地温差异不明显,这与薯蔓的地面遮阴有关。

进一步分析0~25 cm土壤平均积温(表2)可知,覆膜处理地积温明显高于裸地。与裸地处理相比,覆膜春甘薯生育期内地积温增加190.36 ℃;以裸地0~25 cm日均地温估算各处理生长季效应,相应覆膜处理延长生长季达8.2 d。监测结果表明,地积温随土层加深而降低,覆膜增温土层可达 25 cm。其中,5 cm土层增温最多,较裸地积温增加 262.79 ℃,延长生长季达10.4 d;15 cm土层增加141.90 ℃,延长生长季达 5.9 d。

2.2 华北旱地覆膜对春甘薯田土壤水分时空运动的影响

2.2.1 春甘薯田土壤贮水量时序变化特征

由图4可知,从栽秧(5月1日)至栽秧后33 d(6月3日),土壤贮水量缓速下降。裸地处理消耗土壤贮水28.9 mm,覆膜处理消耗土壤贮水14.9 mm,比裸地处理少耗水48.4%。说明此阶段春甘薯植株叶面积指数低,地面裸露土壤耗水以土壤蒸发为主,覆膜处理可以有效保水。栽后34~53 d(6月4—23日),土壤贮水量急剧下降至最低谷,其间覆膜处理土壤供水量高达 103.2 mm,0~100 cm土体贮水量只剩193.6 mm,只有田间持水量的56.1%,其间迅速增温与降水少成为春甘薯田土壤贮水高额蒸散的主要外因。覆膜处理土壤贮水量比裸地处理少13.6 mm,分枝结薯期春甘薯覆膜处理的快速生长成为土壤贮水高额消耗的主要内因。从栽秧后54 d至栽秧后80 d(6月24日至7月20日),土壤贮水量小幅提升后保持稳定。该阶段华北地区降水量增加,一定程度上缓解了土壤干旱程度;春甘薯叶面积指数达到最高,田间以作物蒸腾耗水为主,覆膜保水作用甚微。各处理土壤贮水量差别减小,覆膜处理土壤贮水量仍比裸地处理低2.1 mm。从栽后81 d至栽后113 d(7月21日至8月22日),土壤贮水量处于增加阶段,该阶段为华北平原主汛期,降水补给是土壤贮水恢复的主要原因。此时,各处理土壤贮水接近饱和,土壤通透性降低,覆膜阻碍春甘薯根系呼吸,不利于春甘薯薯块发育。从栽后114 d至收获期(8月23日至10月17日)降水量减少,同时土壤耗水以作物蒸腾为主;随着时间的推移,土壤贮水量降低,覆膜处理对水分影响效应降低,土壤贮水差异较小。覆膜处理的土壤贮水量比裸地处理低10.6 mm。此时,覆膜处理和裸地处理0~100 cm土壤贮水量在221.3~232.3 mm,是田间持水量的64.2%~67.3%,为春甘薯薯块生长的最适土壤湿度。

2.2.2 春甘薯田生育期内0~100 cm土壤水分垂直分布

受农田蒸散耗水和降水的影响,春甘薯生育期内0~100 cm土体水分经历消耗、恢复与渗漏过程。在栽后33 d,由于降水稀少,裸地处理0~60 cm土层作为主要供水层呈现消耗过程,其中0~40 cm 供水占春甘薯田耗水量的56.6%;覆膜处理0~40 cm土层作为主要供水层呈现消耗过程,0~30 cm 供水占春甘薯田耗水量的43.5%。可见,覆膜能有效减少土水消耗。栽后42 d,土体贮水持续消耗,供水层深至100 cm。在栽后53 d覆膜处理60~100 cm土层供水占田间耗水量的49.0%,较裸地处理高9.3百分点。可见,覆膜能促进深层土体水分的供给,为春甘薯提高抗旱能力提供保障。

栽后61 d,土体水分变化处于耗水与复水的交叉点,随着降水量的增加,0~70 cm土体水分含量开始恢复;与6月23日比较,70~100 cm土层耗水11.3~12.8 mm,可见这天土层贮水仍处于消耗过程中。

栽后80~113 d(7 月20日至8月22日),华北平原进入主汛期,各处理土体水分先后恢复,并出现过饱渗漏。至栽后101 d,0~100 cm土体含水量达到田间持水量的94.8%~96.9%,接近饱和,一直持续到栽后113 d,土壤含水量始终接近饱和状态,同时过饱和水产生渗漏回补土壤深层水。覆膜处理在此期间由于土壤渍水、通透性差,使春甘薯生长受阻,导致叶面积指数降低。在春甘薯的土体水分恢复期,地膜覆盖非但不能促进土壤蓄水作用,还会降低土壤的通透性,从而影响春甘薯的生长。

栽后114 d至收获期,汛期结束,降水减少,日照时数增加,土壤水分减少,有利于薯块生长,此阶段耗水以作物蒸腾耗水为主,覆膜处理由于前期土壤渍水降低叶面积指数,而降低了土壤浅层耗水。栽后139 d(9月17日),0~80 cm耗水比裸地处理少12.6 mm。至收获日,由于土壤环境适合春甘薯生长,覆膜处理叶面积进一步恢复,耗水量增加,0~100 cm土壤耗水总量比裸地处理高47%(图5)。endprint

2.2.3 春甘薯田各生育时段耗水特征

覆膜处理春甘薯全生育期耗水量和平均耗水强度与裸地处理差异不明显(表3),而阶段耗水量和耗水强度受覆膜明显影响,表现为覆膜处理耗水量较裸地处理缓发根苗期少、分枝结薯期多、薯蔓同长期少、收获期多的趋势。在栽秧至栽后33 d,覆膜的耗水强度低于裸地处理26.9%,相应少耗水14.2 mm,可见覆膜能有效阻隔地面蒸发,起保水作用。栽后34~61 d春甘薯株体迅速生长,耗水强度大幅增加,覆膜处理比裸地处理耗水强度高49.7%,耗水量相应增加18.9 mm。覆膜能改善土壤温度与水分环境,使春甘薯生长加快、生育期提前,更大的株体蒸腾量导致较高的耗水强度。栽后62~80 d,各处耗水强度均有所降低,在3.2~3.6 mm/d之间。该阶段降水量多、日照时间短(图1),植株叶面积达最大,从而导致株间蒸发量降低。栽后81 d到收获各处理耗水强度进一步降低,这与多降水、少日照的气象环境降低了春甘薯田蒸散潜势有关。表3表明,栽后101~113 d(8月10—22日)各处理耗水强度高达69~8.0 mm/d,栽后114~139 d(8月17至9月17日)处理耗水强度高达4.5~5.1 mm/d,这与高强度降水致使土壤水分渗漏有关。可见,覆膜处理旱季保水效果明显,而雨季降低土壤气体交换,抑制根系呼吸,降低春甘薯生长速率。

2.3 华北旱地覆膜对春甘薯田各时段水分利用效率的影响

以覆膜春甘薯的生育阶段为时间标准,比较不同时段间各处理的春甘薯水分利用效果,结果见表4。从栽秧到栽后35 d(5月1日至6 月 5日),覆膜处理由于显著的增温效应使春甘薯生产量比裸地处理高49.4%;地膜的保水作用使春甘薯田耗水减少,WUE提高104.3%。按照裸地水分利用效率评估覆膜处理的水分运动特征计算,相当于多供水 40.32 mm。可见,覆膜能实现保水与增产的双赢。

栽后36~50 d随着温度快速上升,春甘薯田蒸散加剧。由于较高的土体贮水与春甘薯生物量基础,覆膜处理的耗水量比裸地处理高32.4%,其相应生产量增加37.6%,WUE较裸地处理增加3.87%。与裸地处理的 WUE相比,覆膜处理相当于多供4.4 mm。与栽秧到栽后35 d相比,栽后35~50 d覆膜和裸地处理水分利用效率分别降低63%和27%,说明该阶段产生奢侈耗水效应,这与该阶段降水少、耗水多、土壤水分含量低有关,该阶段应实施灌溉措施。

栽后51~63 d期间降水78.92 mm,明显多于春甘薯田耗水量,覆膜处理WUE比裸地高26.4%,土体呈储水状态,这与降水量增加、光照降低和叶面积指数增加有关。栽后64~87 d 降水量少于田间耗水量,覆膜再现保水效果,覆膜处理耗水量比裸地处理低15.9%,其间覆膜春甘薯生产量比裸地处理低5.8%。

栽后88~149 d,降水量增加,使各处理土体水分先后恢复,田间耗水量主要取决于大气蒸发量,使处理间耗水量差异很小。覆膜处理的田间渍水抑制土壤气体交换,加重春甘薯水涝胁迫,覆膜处理的春甘薯生产效率低于裸地处理,与裸地处理相比,其生产量、耗水量、WUE分别降低17.86%、58%、12.8%,相当于多耗水69.9 mm,覆膜处理表现出严重的奢侈耗水效应,这与覆膜加重水涝胁迫而致生产量降低有关,因此应在雨季采取揭膜措施。

栽后150 d到收获,雨季过后土壤湿度和温度降低,有利于春甘薯生长,覆膜处理生长加快,其生物产量、耗水量比裸地处理高3.9%、19.34 mm,WUE降低29.6%,显现严重的奢侈耗水效应。

春甘薯全生育期间(5月1日至10月17日)降水量4608 mm,由于后期降水充足,处理间耗水量437.9~446.7 mm,差异不明显。覆膜生物产量较裸地处理提高011%,但经济产量降低1.78%,WUE降低3.8%,相当于多耗水20.69 mm。由于后期水涝,覆膜并未产生增产效应。

3 讨论

3.1 华北旱地覆膜对春甘薯各生育时期地温的影响

地膜覆盖能有效增加地温,尤其在积温不足的地区与春季土壤升温缓慢的环境下,覆膜栽培具有显著促进作物生育与增产效果[6-8]。本试验结果表明,自春甘薯栽秧到分枝结薯期,0~25 cm土层覆膜增温效果明显。但是面向华北平原区的一熟春甘薯生产,只有在5 月春甘薯发根缓苗期温度低而不稳定,覆膜增温促长效果显著;进入6月,气温迅速升高,覆膜后0~10 cm土层达40.5 ℃高温已经明显超过了春甘薯根系发育30 ℃的适温阈值[17],并且6月的稳定干旱期间[18],膜内的高温增加了土壤水分的蒸发潜势,通过秧孔、破洞的水分喷发则会加重旱情,这可能是本试验栽后33~53 d(6 月3日~6月23日)覆膜处理土体快速失水的重要原因。因此,探索只保水不增温的覆盖方式对于华北平原区非积温限制下的春甘薯高产具有重要意义。唐继军等对土下地膜覆盖方式的探索[19-20],对于农田保水平温的生产实践具有参照作用。

3.2 华北旱地覆膜对春甘薯田不同时段耗水特性的影响

农田耗水由作物蒸腾和土壤蒸发两部分构成,与环境及作物生长状况等密切相关,同时具有时空特性[21]。本研究覆膜处理与裸地处理间总耗水量和平均耗水强度差异不明显,然而春甘薯生育前期覆膜所保蓄的土壤水分确有延时供水效果[7],但13.6 mm的蓄保水分在6月稳定干旱期5.7 mm/d耗水强度下2 d即消耗殆尽,土面覆膜非但难以遏制春季的高额蒸散力,为后期增产奠定基础,相反还会加重土体干旱而对春甘薯生产造成负面影响[22]。同时,雨季覆膜处理不仅会减少表土层水分蒸发量,降低土壤空气含量,还会阻碍土壤的气体交换[23],不利于春甘薯生长[24],从而造成薯蔓同长期生物产量低于裸地处理。

3.3 华北旱地覆膜对春甘薯水分利用效率的影响endprint

干旱-半干旱地区农田生产效果的重要评价指标是WUE[25]。本试验结果表明,华北平原区春甘薯田自栽秧到栽后35 d,在土壤91.0%田间持水量的背景下,覆膜春甘薯呈现了较裸地高出32.4%的WUE,然而在栽后36~50 d,2个处理WUE出现了阶段性明显降低,分别降低63%、27%,说明该生育期间出现奢侈耗水的现象[7];这种奢侈耗水的现象同样出现在薯蔓同长期,覆膜处理奢侈耗水量高于裸地处理。奢侈耗水降低了WUE,从而浪费了水资源[26-27],其原因在于土壤贮水-作物耗水两者间的供求时序失衡[25]。本试验中分枝结薯期间的奢侈耗水,与覆膜处理较高生物量产生的高额蒸腾耗水有关,同时与接近土壤萎蔫系数(11.0%)的较低土壤含水量(13.3%)有关[7,25];薯蔓同长期奢侈耗水与土壤湿度大造成大量落叶有关,而收获期覆膜处理的奢侈耗水则与覆膜处理较高的地上茎叶生物量有关。因此,建立作物需水-土壤供水的全协调互依性调控机制,成为提高农田水分利用效率的关键[25]。

4 结论

甘薯生育前期,华北平原区春甘薯覆膜处理土壤增温明显,覆膜处理0~25 cm土层较裸地处理平均增温1.64~3.33 ℃,地积温增加194.8 ℃,延长生育期8.2 d,5 cm地温最高达40.5 ℃。覆膜处理自栽秧到栽后35 d的保水与增温效应明显促进了春甘薯生长,WUE较裸地提高104.3%。但在雨季来临前的干旱期,土壤快速蒸散而失水,供水土层深达100 cm,进入雨季后的各处理土体先后复水,并产生过饱渗漏;覆膜不利于降水蒸发的同时降低了土壤气体交换,降低了春甘薯WUE,从而减产1.78%,WUE降低3.8%,相当于多耗水20.69 mm。覆膜在汛期不利于春甘薯生长发育,造成减产,所以旱季采取灌溉措施,雨季应采取揭膜措施。

参考文献:

[1]马代夫. 世界甘薯生产现状和发展预测[J]. 世界农业,2001(1):17-19.

[2]曹振国,杨景祥,赵文海,等. 河北农村统计年鉴:2008[M]. 北京:中国统计出版社,2008.

[3]杨建莹,梅旭荣,严昌荣,等. 华北地区气候资源的空间分布特征[J]. 中国农业气象,2010,31(增1):1-5.

[4]胡亚南,李 阔,许吟隆. 1951—2010年华北平原农业气象灾害特征分析及粮食减产风险评估[J]. 中国农业气象,2013,34(2):197-203.

[5]马忠明,杜少平,薛 亮. 不同覆膜方式对旱砂田土壤水热效应及西瓜生长的影响[J]. 生态学报,2011,31(5):1295-1302.

[6]李尚中,王 勇,樊廷录,等. 旱地玉米不同覆膜方式的水温及增产效应[J]. 中国农业科学,2010,43(5):922-931.

[7]杜 雄,边秀举,张维宏,等. 华北农牧交错区饲用玉米覆膜和施氮的效应研究[J]. 中国农业科学,2007,40(6):1206-1213.

[8]王彩绒,田霄鸿,李生秀. 沟垄覆膜集雨栽培对冬小麦水分利用效率及产量的影响[J]. 中国农业科学,2004,37(2):208-214.

[9]王罕博,龚道枝,梅旭荣,等. 覆膜和露地旱作春玉米生长与蒸散动态比较[J]. 农业工程学报,2012,28(22):88-94.

[10]付文娥,刘明慧,王 钊,等. 覆膜栽培对甘薯生长动态及产量的影响[J]. 西北农业学报,2013,22(7):107-113.

[11]侯晓杰,汪景宽,李世朋. 不同施肥处理与地膜覆盖对土壤微生物群落功能多样性的影响[J]. 生态学报,2007,27(2):655-661.

[12]宋秋华,李凤民,王 俊,等. 覆膜对春小麦农田微生物数量和土壤养分的影响[J]. 生态学报,2002,22(12):2125-2132.

[13]张成娥,梁银丽,贺秀斌. 地膜覆盖玉米对土壤微生物量的影响[J]. 生态学报,2002,22(4):508-512.

[14]李世清,李凤民,宋秋华,等. 半干旱地区不同地膜覆盖时期对土壤氮素有效性的影响[J]. 生态学报,2001,21(9):1519-1526.

[15]Alassir I A,Rubeiz I G,Khoury R Y. Response of fall greenhouse cos lettuce to clear mulch and nitrogen-fertilizer[J]. Journal of Plant Nutrition,1991,14(10):1017-1022.

[16]Ruppel S,Mak S E. Effects of black plastic mulch on nitrogen balance in cultivation of pickles(Cucumis sativas L.)[J]. Gartenbauwissenchaft,1996,61(5):230-2371.

[17]史春余,王振林,余松烈. 甘薯光合产物的积累分配及其影响因素[J]. 山东农业大学学报:自然科学版,2001,32(1):90-94.[HJ1.65mm]

[18]张立峰,边秀举,樊秉戌. 聚水集肥,带松茬种少耕法的水分利用效应[J]. 干旱地区农业研究,1997,15(3):33-36.

[19]唐继军. 土下覆膜的作物生长与土壤生态效应研究[D]. 保定:河北农业大学,2011.

[20]周盛茂. 地膜覆盖方式对土壤物理和生物性状与作物生长的影响[D]. 保定:河北农业大学,2013.

[21]张 婷,吴普特,赵西宁,等. 垄沟种植模式对玉米生长及产量的影响[J]. 干旱地区农业研究,2013,31(1):27-30,40.

[22]肖利贞. 土壤干旱对甘薯生育及产量的影响[J]. 华北农学报,1995,10(2):106-110.

[23]陈锡时,郭树凡,汪景宽,等. 地膜覆盖栽培对土壤微生物种群和生物活性的影响[J]. 应用生态学报,1998,9(4):435-439.

[24]史春余,王振林,余松烈. 土壤通气性对甘薯产量的影响及其生理机制[J]. 中国农业科学,2001,34(2):173-178.

[25]张立峰,边秀举,刘玉华. 冀北高原作物耗水特性与倒茬效应研究[J]. 中国农业科学,2001,34(1):56-60.

[26]张立峰,边秀举,赵广生,等. 栗钙土燕麦田水分平衡分析[J]. 河北农业大学学报,1996,19(1):17-21.

[27]李廷亮,谢英荷,任苗苗,等. 施肥和覆膜垄沟种植对旱地小麦产量及水氮利用的影响[J]. 生态学报,2011,31(1):212-220.endprint