木耳菌糠改性处理用于栽培金针菇的试验

张腾霄 王斌 赵东江等

摘要:为了开发利用木耳菌糠废料,对木耳菌糠进行多种方式的改性处理,考察不同处理方法对金针菇产量的影响。采用的菌糠改性处理方法包括碱性反应、堆闷、烘烤、超声等4套方法,以改性后的木耳菌糠作为栽培金针菇的栽培主料,设计4组不同的培养料原料配方及2组对照,在相同的管理模式下进行栽培试验。试验结果表明,木耳菌糠经方法C、方法D的改性处理后,金针菇产量大幅度提高;每组中均以第3小组配方提高金针菇产量的幅度最大;对照组试验结果表明,新鲜木屑不适宜栽培金针菇,经过堆积发酵可大幅度提高产量。

关键词:黑木耳;菌糠;改性处理;金针菇;产量

中图分类号: S646.1+504 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0237-03

黑木耳产业在我国发展迅速,年总产量占世界黑木耳总产量的90%,栽培量居世界首位[1]。2011年,仅黑龙江省黑木耳栽培量就超过60亿袋,产量超过3亿kg,产值超过200亿元[2]。栽培黑木耳后产生了数量巨大的菌糠废料,而这样的废料大多被抛弃,仅有个别地区用于制备畜禽肥料或栽培侧耳属菇类、草腐型菇类[3-7],因此造成很大的资源浪费。经过分析比较黑木耳和金针菇的生物学特性,特别是对培养基中营养成分的分解利用差异进行分析可知,栽培黑木耳后的菌糠经过适当方法改性后用来栽培金针菇是很好废物利用途径。由于以黑木耳菌糠作为栽培主料,不作处理直接栽培金针菇的产量较低,为了提高产量,本研究对黑木耳菌糠做了多种物理、化学方面的改性处理,以研究不同的处理方法对金针菇产量的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 木耳菌糠 木耳菌糠收集于黑龙江绥化北林区和绥棱县后头乡黑木耳种植基地,袋栽黑木耳原始培养料配方为78%木屑、20%麦麸、1%石膏粉、1%石灰粉,以此栽培采收黑木耳完毕的菌袋作为试验主原料。

1.1.2 金针菇菌种 金针菇菌种选择以F70菌株为亲本诱变选育的FSJ-03金针菇菌株。

1.2 试验方法

1.2.1 木耳菌糠的处理方法 剔除颜色呈绿色或红色的明显感染霉菌的黑木耳菌袋,再剔除袋很软、料酸臭的黑木耳菌袋,脱去黑木耳菌袋外的塑料袋,取出整个菌糠,随机选取100个脱袋后的菌棒,称质量并计算其平均质量,分别采用4套处理方法:方法A:将菌糠直接机械粉碎为黄豆粒大小的碎块,未采用其他任何物化方法处理,直接作为栽培养料配方成分之一,待用;方法B:将菌糠后粉碎为黄豆粒大小的碎块,装入托盘,托盘上菌糠碎块厚度约5 cm,在85 ℃电热鼓风烘箱中烘干8 h,烘干期间翻拌2次,即可作为栽培养料配方成分之一,待用;方法C:将氢氧化钾、氢氧化钙粉末按等质量混合作为改性试剂,装于下部带有网筛的漏斗中,菌糠脱去菌袋后,在还处于微湿状态时立即粉碎,同时轻轻振荡漏斗使改性剂连续均匀拌入菌糠,并使改性剂拌入菌糠的质量分数约占2%,每批菌糠处理完毕后,先堆积成圆锥状或梯锥状闷料 12 h,然后置于85 ℃电热鼓风烘箱中烘干8 h,装入托盘,托盘上菌糠厚度约5 cm,在85 ℃电热鼓风烘箱中烘干8 h,烘干期间翻拌2次,即可作为栽培养料配方成分之一,待用;方法D:将氢氧化钾、氢氧化钙粉末按等质量混合作为改性试剂,装于下部带有网筛的漏斗中。菌糠脱去菌袋后,在还处于微湿状态时立即粉碎,同时轻轻振荡漏斗使改性剂连续式均匀拌入菌糠,并使改性剂拌入菌糠的质量分数约占2%,每批菌糠处理完毕后,先堆积成圆锥状或梯锥状闷料12 h,再喷入占其质量分数约50%的自来水,拌匀后用超声波设备超声处理15 min,即可作为栽培养料配方成分之一,待用。

1.2.2 用木耳菌糠配制金针菇培养料的配方设计 分别以“1.2.1”节中4种处理方法处理后的木耳菌糠作为栽培主料,再按一定比例搭配其他原料和辅料作为最终栽培金针菇的培养料,并分别标记为A组、B组、C组、D组,同时以阔叶树杂木屑作为栽培主料,设置对照组1——E组、对照组2——F组,其中E组用未经堆积处理的新制阔叶树杂木屑作为栽培主料,F组用经堆积发酵处理的1年陈旧阔叶树杂木屑作为栽培主料。以上各组的具体配方设计如下。

A组配方设计:A1,80.0%方法A处理的木耳菌糠、170%麸皮、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%碳酸钙;A2组,80.0%方法A处理的木耳菌糠、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、10%碳酸钙;A3组,80.0%方法A处理后的木耳菌糠、120%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%石灰。

B组配方设计:B1组,80.0%方法A处理的木耳菌糠、17.0%麸皮、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%碳酸钙;B2组,80.0%方法A处理的木耳菌糠、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、蔗糖0.5%、磷酸二氢钾0.5%、10%碳酸钙;B3组,80.0%方法A处理的木耳菌糠、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%石灰。

C组配方设计:C1组,80.0%方法C处理的木耳菌糠、17.0%麸皮、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%碳酸钙;C2组,80.0%方法C处理的木耳菌糠、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、10%碳酸钙;C3组:80.0%方法C处理的木耳菌糠、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%石灰。

D组配方设计:D1组,80.0%方法D处理的木耳菌糠、17.0%麸皮、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%碳酸钙;D2组,80.0%方法D处理的木耳菌糠、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、10%碳酸钙;D3组,80.0%方法D处理的木耳菌糠、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%石灰。endprint

E组配方设计:E1组,80.0%新制阔叶树杂木屑、17.0%麸皮、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%碳酸钙;E2组,80.0%新制阔叶树杂木屑、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%碳酸钙;E3组,80.0%新制阔叶树杂木屑、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%石灰。

F组配方设计:F1组,80.0%陈旧阔叶树杂木屑、17.0%麸皮、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%碳酸钙;F2组,80.0%陈旧阔叶树杂木屑、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%碳酸钙;F3组,80.0%陈旧阔叶树杂木屑、12.0%麸皮、5.0%玉米粉、1.0%石膏、0.5%蔗糖、0.5%磷酸二氢钾、1.0%石灰。

按以上各个试验组所设计的比例称量好各原料,先将各类方法处理过的菌糠或阔叶树杂木屑等主料铺在干净的硬化地面上,然后依次均匀撒入其他辅料,翻拌均匀。蔗糖、磷酸二氢钾、石灰粉需先溶解于水后添加;加水充分搅拌并使含水量为63%左右,然后立即装袋。以上每个小分组平行做10个栽培袋。

1.2.3 栽培方法和管理 以上各组试验以塑料袋为栽培容器,采用熟料套袋栽培法,即塑料袋采用聚丙烯袋,规格为17.00 cm×38.00 cm×0.04 cm,每个栽培袋湿质量约820 g(折合每袋装干料约350 g),装袋后进行高压蒸汽灭菌,灭菌参数为121 ℃ 2 h。

主要栽培条件为:发菌阶段温度控制在23 ℃左右,空气湿度65%左右,保持避光;待菌丝长满菌袋后,解开袋口,将袋口塑料直立,用消毒后的小勺挖去表层栽培料,使湿度增加至80%;避光培养2 d后,升高湿度至90%~95%,给予8~10 ℃温差结合光照促进子实体原基分化;待幼菇长度约 1.5 cm 时给菌袋套上透明塑料袋转入出菇管理,出菇阶段温度控制在14 ℃左右,保持每天12 h的光照,人工气候箱空气相对湿度控制在80%,这样能使套袋内的空气湿度达90%。

当菌柄长10~15 cm、菌盖直径1.0~1.5 cm、菌盖呈半球形且未完全伸展时,整丛采收。采收后的金针菇,立即称质量并记录。采收后用消毒的小勺清理掉出菇面上残留的菇根、菇脚和老菌皮,整平料面,套袋,继续按照上述出菇条件培养,等待下一潮菇的采收,如此循环。

从每个小分组的10个平行菌袋中挑选出8个无污染的菌袋(选择依据为发菌后菌丝洁白健壮、无杂菌感染)测试产量,每组均以采收3潮鲜菇总质量作为评价指标;同时计算生物学效率:生物学效率=栽培袋的平均鲜菇质量(g)/栽培袋的培养基干料质量(g)×100%。每个栽培袋采用相同的培养基干料装填量,为350 g。

2 结果与分析

2.1 不同方法处理的木耳菌糠及配方培养料栽培试验结果

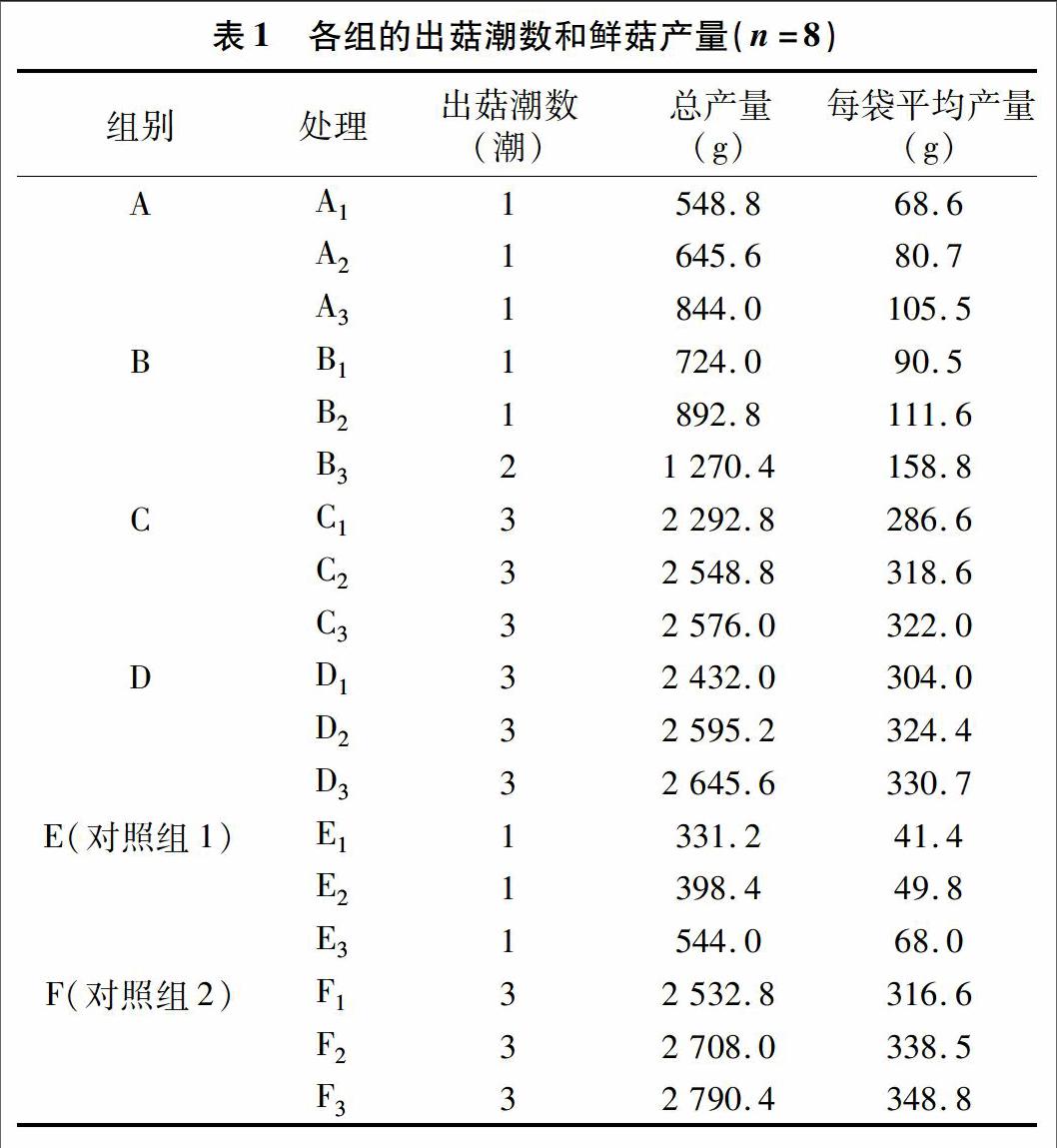

对木耳菌糠分别采用A、B、C、D共4种方法处理,分别以各种方法处理后的木耳菌糠为栽培培养基质的主料,再分别设计3种不同的辅料搭配配方,在同样的栽培条件下栽培金针菇,每个小组从10个平行样中选取8个,累计各组的出菇潮数和鲜菇总产量,结果见表1。

2.2 结果分析

通过对上述各组所设计的培养基栽培产量进行比较,包括每大组之间的比较和每大组中各个小组之间的比较,分析得出如下规律:(1)对木耳菌糠进行改性处理明显提高了金针菇的产量。A组培养料的主料成分是未经任何改性处理的木耳菌糠,只能出1潮菇,单袋最高产量为105.5 g,产量很低而无栽培价值;B组所用的木耳菌糠仅仅采用了简单的粉碎、烘烤等物理方法处理,单袋最高产量为158.8 g,比A组高出53.3 g,增产50.5%,比A组的产量有所提高,增产的主要原因推测为烘烤处理使木耳菌糠中的胺类有毒代谢物质挥发,从而提高了菌糠的持水能力;C组所用的木耳菌糠经过了碱化反应、堆闷发酵和烘烤等方法处理后,出菇能力有了大幅度提升,可出3潮菇,单袋最高产量为322.0 g,分别比A组、B组最高产量增产205.2%、102.8%,生物学效率最高达92.0%,增产的主要原因推测为氢氧化钾、氢氧化钙与菌糠中的木质素、纤维素发生反应而改变了其理化结构,使菌丝容易分解利用,此外还有堆闷、烘烤的分解毒性代谢产物的作用;D组所用的木耳菌糠经过了碱化反应、堆闷发酵和超声等方法处理后,出菇能力大幅度提升,单袋最高产量为330.7 g,分别比A组、B组最高产量增产213.5%、108.2%,生物学效率最高达94.5%,产量仅仅比对照组F组略少,增产效果比C组稍强,这说明超声处理与碱化反应、堆闷发酵发挥了协同改性效果,使菌糠中的碳源物质易于被菌丝分解利用,同时也排出了不利于菌丝生长的毒性物质。综合比较A、B、C、D4种方法可知,方法C增产效果突出且操作较为简便,其产量几乎能达到首次使用的木屑效果,有利于节约成本并产生很好的生态效益。

(2)营养物质搭配对金针菇的产量有一定影响。麦麸、玉米面等是栽培食用菌的常用廉价易得的氮源物质,麦麸、玉米面中除了含有丰富的氮元素外,还含有维生素、生物素、苯胺等重要的生长因子。A、B、C、D、E、F组各自的第2小组的产量均大于组内第1小组的产量,分别增产17.6%、23.3%、11.2%、6.7%、20.3%、6.9%。对比以上各组的产量数据可以明显看出,培养料采用麸皮和玉米粉混合搭配,其产量比仅用麦麸明显提高,这说明麦麸、玉米面两者所含营养物质的种类和含量有所不同,两者搭配使用能够相互补充,使养分更加全面、均衡。

(3)木屑堆积发酵后能显著提高金针菇产量。对照组E组和F组间比较可知,E组的产量低,出菇能力差,单袋最高产量仅为68.0 g,生物学效率仅为19.4%;而F组产量令人满意,单袋最高产量高达348.8 g,生物学效率接近100%。虽然木屑都是首次使用的阔叶树杂木屑,一个是新制木屑,另一个是经过堆积发酵后的木屑,但两者栽培金针菇的效果有巨大差别,这说明金针菇分解利用完整木质素、纤维素的能力很弱,需要用一定方法将木材中的木质素、纤维素适当降解为较小聚合度的小片段,才能被菌丝所分解利用,也有可能是新鲜木材中的某些成分不利于金针菇菌丝的生长发育。这提示生产者在用木屑作为主要培养基质时,不要使用新制木屑,一定要经过堆积发酵后使用,否则会造成很大损失。在实际栽培生产中,最好不要以木屑作为唯一碳源,可以与玉米芯、棉籽壳、麦草粉搭配使用。

3 结论与讨论

通过碱性反应、堆闷、烘烤、超声等物理化学方法对木耳菌糠进行处理,并结合栽培原料的配方设计,探索了提高金针菇产量的方法。试验结果表明,木耳菌糠经方法C、方法D处理后,产量大幅度提高,生物学效率高,经济效益好。对照组E、F组结果表明,新鲜木屑不适宜栽培金针菇,经过堆积发酵可大幅度提高产量。木耳菌糠从某种程度上可以理解成用木耳菌丝陈旧化处理后的木屑,只要将木耳菌糠的酸性代谢物、胺类等有害物质分解除去,并添加适量磷、钾、钙、氮源、碳源来平衡金针菇的营养需求,就可实现用木耳菌糠高效率生产金针菇的目的。

参考文献:

[1]张季军,张 敏,孙利平,等. 北方黑木耳袋料栽培技术[J]. 辽宁农业科学,2011(5):89-90.

[2]王相刚,张腾霄,王 斌.浅析东北三省食用菌产业的发展及格局变迁[J]. 北方园艺,2012(9):195-197.

[3]曹光连,高 伟,丁志华,等. 食用菌菌糠饲料喂养畜禽的试验研究[J]. 养殖与饲料,2008(2):51-53.

[4]张丽美,王秀玲,韩梅琳,等. 枯草芽孢杆菌发酵菌糠制备饲料微生物添加剂的研究[J]. 饲料工业,2013,34(2):49-53.

[5]成娟丽,张福元. 菌糠饲料的开发应用[J]. 中国饲料,2006(9):39-41.

[6]龚振杰,赵桂云. 木耳菌糠袋栽平菇技术[J]. 北方园艺,2009(3):214-215.

[7]王志彬,邹 莉,尼玛帕珠,等. 利用木耳菌糠栽培元蘑技术的研究[J]. 中国农学通报,2012,28(28):255-259.endprint