菌核侧耳咖啡壳栽培种培养基的筛选

张传利 桂雪梅 王喜等

摘要:为拓展咖啡壳资源利用的新途径,以咖啡壳、棉籽壳和刨花为主要原料进行3因素3水平正交设计试验,比较不同配比培养基对菌核侧耳菌丝生长的影响及各配方菌种的使用效果,进而筛选适合菌核侧耳栽培种的培养基配方。结果表明:菌核侧耳菌丝在添加不同比例咖啡壳的培养基上均能正常生长,综合菌丝在培养基上的生长速度、菌丝密度、菌丝长势及菌种使用效果,配方Ⅱ(咖啡壳17.4%、刨花34.8%、棉籽壳34.8%、麸皮10%、石灰1%、石膏1%)和配方Ⅲ(咖啡壳12.4%、刨花37.3%、棉籽壳37.3%、麸皮10%、石灰1%、石膏1%)表现最好。经合理搭配,以咖啡壳作为一定量的主料生产菌核侧耳菌种是可行的。

关键词:珍稀食用菌;咖啡壳;菌核侧耳;菌种;培养基

中图分类号: S646.1+40.4 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0234-03

菌核侧耳 [Pleurotus tuber-regium (Fr.) Sing],俗名虎奶菇,可以治疗胃病、便秘、发烧、感冒、水肿、胸痛、痔疮、神经系统疾病、天花、哮喘、糖尿病、冠心病、高血压等疾病和营养失调的婴孩[1-2],是近年来开发出的适宜在热带和亚热带地区栽培种植的一种珍稀名贵的药食用真菌,市场前景广阔。咖啡为茜草科(Rubiaceae)咖啡属(Coffea)植物,是具有较高的经济、生态和社会效益的树种。咖啡产业是热带种植业中的一大产业,现在全世界有76个国家栽培咖啡种植面积达1 190万hm2[3-4],而云南是中国咖啡生产的最主要的产区,目前已成为中国唯一的优质咖啡原料基地,咖啡种植面积和咖啡产量均居全国第一。在咖啡生产过程中会有咖啡果肉、咖啡壳、咖啡渣等大量的副产品,这些副产品绝大多数往往当作废弃物搁置在咖啡地、加工厂附近或丢弃,造成了生态资源的极大浪费、生态环境的极大污染[5-7]。随着食用菌产业的迅猛发展,各地均遇到了原料短缺、价格猛涨等制约产业发展的问题,因此,探讨新型食用菌培养基质,寻求本地廉价的栽培资源已成为食用菌产业急待解决的问题[8]。开展咖啡加工过程中副产品在食用菌生产上的应用研究,将拓展咖啡产品资源的综合利用新途径,延长和强化咖啡副产品资源综合利用的产业链,达到咖啡产业副产品变废为宝和解决食用菌生产原料短缺问题的双赢目的,对促进咖啡产业和食用菌产业共同健康、快速、可持续发展具有重要意义[9]。本研究采用正交试验方法,以云南热区咖啡产业和林业产业的副产品咖啡壳和刨花以及生产上制作菌核侧耳栽培种最常用的棉籽壳为主要原料进行对比试验,比较各配方下菌核侧耳菌丝萌发时间、日平均生长速度、菌丝长势、密度及栽培料上的生长情况,确定以咖啡壳为原料制作菌核侧耳栽培种的最佳配方,以期为云南热区利用咖啡壳资源制作菌核侧耳等珍稀食用菌菌种提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于云南省普洱市思茅区思茅镇,海拔1 302 m,属亚热带季风气候,年均降水量1 535.4 mm;年均气温 17.7 ℃,最高气温35.7 ℃,最低气温3.4 ℃;年均日照 2 159.7 h;年无霜期352 d,光热气充足。不同菌种使用效果试验采用大棚覆土出菇模式。

1.2 试验材料

供试菌核侧耳菌种为虎奶菇1号,引自江西省抚州市金山食用菌研究所。

供试培养基:母种培养基采用马铃薯麸皮综合培养基[10];原种培养基采用刨花木屑麸皮培养基[6]。

1.3 试验方法

1.3.1 栽培种培养基配方设计

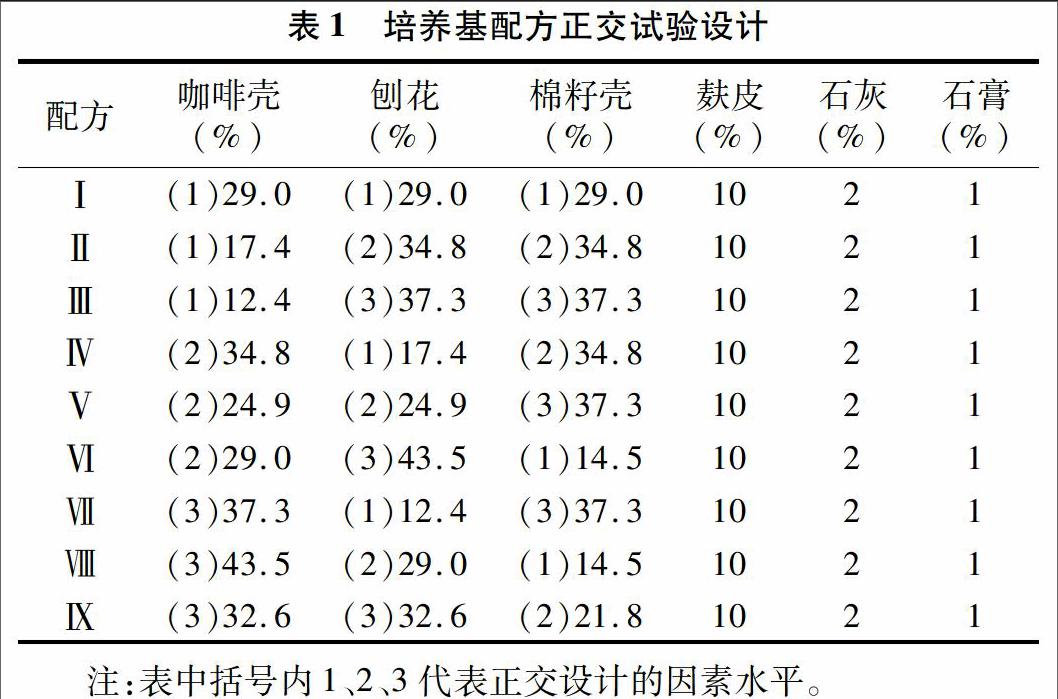

设3因素(咖啡壳、刨花、棉籽壳)3水平正交设计试验,配方见表1。

1.3.2 栽培种制作

根据各配方比例分别称取各种原料,采用12 cm×24 cm×0.04 cm的聚乙烯塑料袋,每袋装干料020 kg左右,每个配方重复5袋。常规方法拌料、装袋,含水量控制在65%左右,pH值7.5左右。在0.135 Mpa下灭菌 2.5 h,冷却后接种,培养箱中(31±1) ℃避光培养。

1.3.3 咖啡壳菌种的栽培效果试验

按“棉籽壳64%、木屑20%、麸皮12% 、石灰2%、石膏2%、含水量60%~65%、pH值7.5左右”配方配制栽培袋,按常规方法拌料、装袋,装入14 cm×28 cm×0.05 cm的聚丙烯塑料袋,每袋装干料 0.33 kg 左右,各菌种配方重复5袋,在0.135 Mpa下灭菌 3 h,灭菌冷却后接入各配方咖啡壳菌种,(31±1) ℃避光培养。

1.3 观测项目及方法

随机选取每个重复3袋观察纪录各培养基配方中各菌种菌核侧耳菌丝的生长情况,测量菌丝生长速度、菌丝生长势和密度,分别将不同处理的菌丝生长情况相互比较。菌丝日均生长速率(mm/d)=菌丝生长量(mm)/培养天数(d)。

1.4 数据分析

采用新复极差法[11]检查各处理之间是否存在显著差异,以此说明试验的可靠性。

2 结果与分析

2.1 不同配方的栽培种培养基中菌核侧耳生长情况的测定

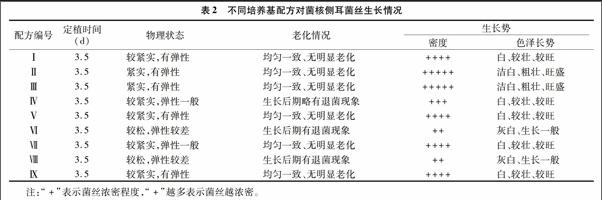

由表2可知,菌核侧耳菌丝在9种培养基内均可生长,且菌种定植时间较一致,均为3.5 d。但在物理状态、老化情况、菌丝密度和色泽长势等方面配方Ⅳ、Ⅵ、Ⅷ生长情况基本一致,可划为生长一般组;配方Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ生长情况基本一致,可划为生长良好组;2组存在较大差异。

2.2 不同配方的栽培种培养基中菌核侧耳的生长情况

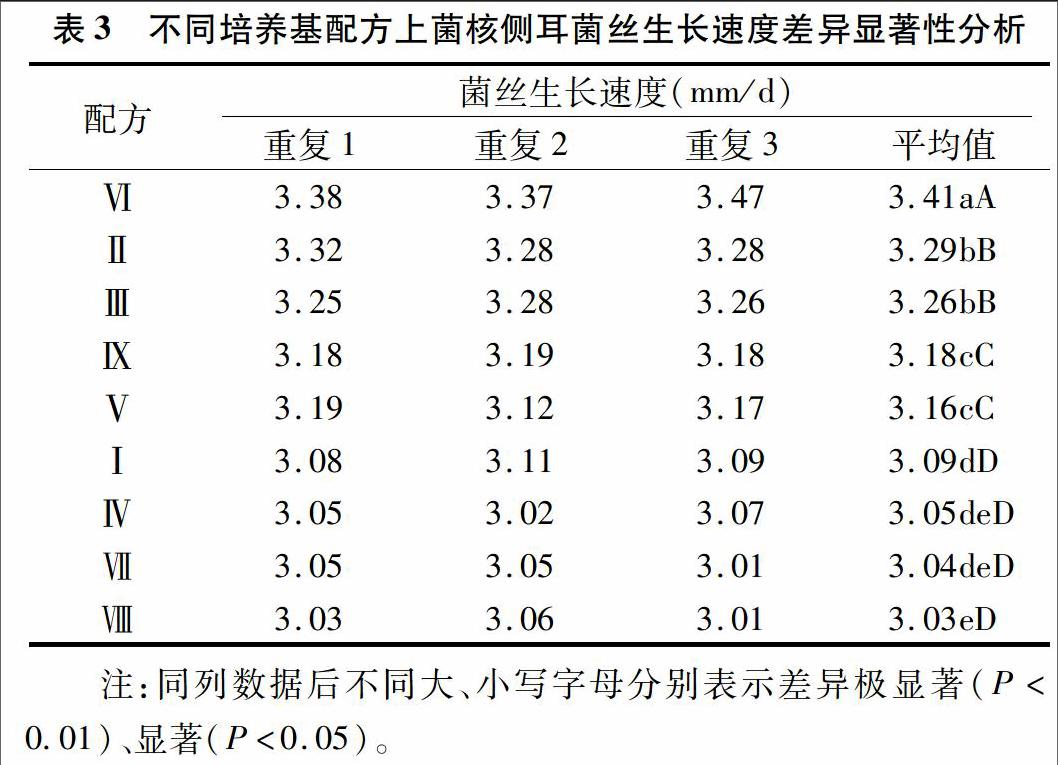

由表2可知,在9种供试培养基配方中,菌核侧耳菌丝在配方Ⅱ和Ⅲ上生长浓密洁白、粗壮、旺盛;在配方Ⅰ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ上生长良好;在配方Ⅳ、Ⅵ、Ⅷ生长一般。由表3可知,菌核侧耳菌丝在配方Ⅵ培养基上生长最快,日平均生长速度为 3.41 mm,在配方Ⅷ培养基上生长最慢,日平均生长速度为 3.03 mm,生长速度从快到慢的配方依次为Ⅵ>Ⅱ>Ⅲ>Ⅸ>Ⅴ>Ⅰ>Ⅳ>Ⅶ>Ⅷ。方差分析结果表明,配方Ⅵ极显著快于其他配方;配方Ⅱ、Ⅲ间差异不显著,但极显著快于除配方Ⅵ之外的其他配方;配方Ⅷ生长最慢,极显著慢于配方Ⅵ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅸ、Ⅴ,但与配方Ⅳ、Ⅶ间差异不显著。endprint

2.3 不同配方的菌种培养料中菌核侧耳生长情况的测定

由表4可知,不同配方菌种接入常规培养料后菌核侧耳菌丝均可正常生长,且菌种定植时间较一致,均为2.5 d。综合分析表2、表4可以看出,不同配方菌种在培养料中菌核侧耳菌丝在老化情况、菌丝密度和色泽长势等各项指标与栽培种培养基中的生长情况的结果基本一致。其中配方菌种Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ生长情况基本一致,可划为生长一般组;配方Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅸ生长情况基本一致,可划为生长良好组;且2组存在一定差别,但差别不大。

2.4 不同配方的菌种培养料中菌核侧耳的生长情况

由表4可知,9个不同配方菌种接入常规培养料中,菌核侧耳菌丝的生长情况差异不是很大,浓密洁白、粗壮旺盛界限不是特别明显,但总体上接入Ⅱ、Ⅲ的菌种菌丝生长最浓密洁白、粗壮旺盛,略好于其他接入配方菌种。由表5可知,接入配方Ⅸ菌种的菌核侧耳菌丝生长最快,日平均生长速度为507 mm,接入配方Ⅷ菌种的菌核侧耳菌丝生长最慢,日平均生长速度为4.61 mm,生长速度从快到慢的配方依次为Ⅸ>Ⅱ>Ⅲ>Ⅵ>Ⅴ>Ⅰ>Ⅶ>Ⅳ>Ⅷ。方差分析结果表明,接入配方Ⅸ菌种菌丝生长极显著快于其他配方菌种;配方Ⅱ、Ⅲ间差异不显著,除配方Ⅸ和Ⅵ菌种外,极显著快于其他配方菌种;配方Ⅷ菌种生长最慢,极显著慢于配方Ⅸ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅴ、Ⅰ菌种,但与配方Ⅳ菌种间差异不显著。

3 结论与讨论

截至2012年,在云南热区年产咖啡壳约2.3万t/年[12]。据相关研究,咖啡壳含有一定量的蛋白质、多种纤维素和矿物质元素,木纤维化程度高于稻草,经加工后可作为食用菌和药用菌的培养料,替代一部分木屑和棉籽壳[7,13]。咖啡副产品在食用菌生产上的应用研究尚处于初始阶段,相关的报道较少。张传利等在白参菌的栽培料中添加咖啡壳进行栽培试验,结果表明,利用一定量的咖啡壳来栽培白参菌是可行的[10];张传利等进行了咖啡园-草腐型食用菌复合高效栽培模式研究,结果表明,在咖啡园利用咖啡副产品栽培彩云菇、姬松茸等草腐型珍稀食用菌可以开拓新的食用菌生产栽培原料,为充分利用云南热区丰富的咖啡壳资源开拓新的有效途径[14]。目前利用咖啡副产品进行食用菌菌种制作的研究尚未见报道。

本研究通过3因素3水平正交试验,综合各栽培种培养基配方菌丝定植时间、物理状态、老化情况、菌丝密度和色泽长势等方面因素,菌核侧耳菌丝在Ⅱ、Ⅲ培养基上菌丝生长旺盛健壮、洁白浓密,均表现出最强的生长势;菌丝生长速度也在所有配方的第2、3位。这可能是由于Ⅱ、Ⅲ培养基配方均添加了较高含量的棉籽壳(分别为34.8%和37.3%),试验结果与江枝和等以棉籽壳为传统原料制作菌核侧耳菌种的结果[15]相似。在Ⅵ栽培种配方培养基中,菌核侧耳菌丝生长最快,在Ⅸ栽培种培养基上,菌核侧耳菌丝生长也较快,但菌丝密度和色泽长势较Ⅱ、Ⅲ培养基均略差;一方面,尽管Ⅵ、Ⅸ配方中添加了较高含量的咖啡壳(分别为29%和32.6%),但菌核侧耳菌丝日平均生长速度与Ⅱ、Ⅲ培养基的菌丝日平均生长速度相比较,配方Ⅵ极显著快于配方Ⅱ、Ⅲ,配方Ⅸ显著慢于配方Ⅱ、Ⅲ,这说明在栽培种培养基中添加较高含量的咖啡壳菌核侧耳菌丝仍能快速地生长,咖啡壳不会抑制菌丝生长;另一方面,Ⅳ、Ⅶ、Ⅷ配方中添加了更高含量的咖啡壳(分别为34.8%、37.3%、43.5%),菌核侧耳菌丝在这3种栽培种培养基中生长势一般,与Ⅱ、Ⅲ培养基差异较大,菌丝日平均生长速度极显著慢于配方Ⅱ、Ⅲ,这说明在栽培种培养基中添加过高含量的咖啡壳菌核侧耳菌丝虽能生长,但生长速度较慢。综合表明,在栽培种培养基中添加一定量的咖啡壳不会抑制菌丝的生长。9个配方培养基所培养出的菌核侧耳菌种,比较接种到同一常规棉籽壳木屑培养料后菌丝的生长情况和菌丝日生长速度差异后,综合评价各项指标,配方Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅸ菌种排在前4位,与在栽培种培养基配方上的表现基本一致。

试验结果表明,菌核侧耳菌丝在添加不同比例咖啡壳的培养基上均能正常生长,综合菌丝在培养基上的生长速度、菌丝密度、菌丝长势及菌种使用效果,配方Ⅱ(咖啡壳17.4%、刨花34.8%、棉籽壳34.8%、麸皮10%、石灰1%、石膏1%)和配方Ⅲ(咖啡壳12.4%、刨花37.3%、棉籽壳37.3%、麸皮10%、石灰1%、石膏1%)表现最好。说明在珍稀名贵食药用菌菌核侧耳菌种生产中添加一定量的云南热区特色产业中咖啡产业和林业产业的加工后的副产品咖啡壳和刨花是可行的,这为云南热区咖啡副产品资源的开发利用拓展了新途径,也为珍稀食用菌菌种生产寻找到了生产成本相对廉价的原料基质,是一种经济的资源节约型、环境友好型的生产方式,应大力提倡和发展。该试验进行的是3因素3水平正交试验,有关单因素(单一咖啡壳)、双因素(咖啡壳与其他原料)的搭配是否也可行,尚有待进一步试验。

参考文献:

[1]林跃鑫,刘春辉,肖良建,等. 虎奶菇Pleurotus tuber-regium深层发酵的研究[J]. 龙岩学院学报,2009,27(2):55-59.

[2]黄年来. 珍稀食用菌——虎奶菇开发[J]. 江苏食用菌,1995(3):6-9.

[3]莫丽珍,闫 林,董云萍. 小粒种咖啡高产优质栽培技术图解[M]. 昆明:云南人民出版社,2012.

[4]Winston E,de Laak Tony Marsh J O,Aung O,et al. Arabica coffee manual for Myanmar[R]. Rome:FAO Regional Office for Asia and the Pacific,2005.

[5]Sone P L. 咖啡副产品综合利用研究[J]. 余 见,译. 热带作物译丛,1983(2):54-58.

[6]张传利,李学俊,杨发军,等. 用咖啡壳在咖啡园复合栽培彩云菇研究与综合效益分析[J]. 热带农业科学,2014,34(1):22-26,53.

[7]张京文,黄家雄,吕玉兰,等. 咖啡废弃物利用研究初探[C]//第16届中国科学技术协会年会——精品咖啡豆认证与公平交易及庄园标准化国际论坛.临沧:中国科学技术协会、云南省人民政府,2014:1-3.

[8]Qin B S,Qin Y R. Present research situation and prospect on new kinds of edible fungi,s culture medium[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin,2010,26(16):223-228.

[9]陈丽新,陈振妮,汪 茜,等. 桉树木屑在食用菌菌种生产上的应用试验[J]. 南方农业学报,2013,44(4):644-648.

[10]张传利,杨发军,桂雪梅,等. 普洱地区白参菌栽培试验[J]. 热带农业科技,2010,33(2):19-22.

[11]杨新美. 食用菌研究法[M]. 北京:中国农业出版社,1998.

[12]农业部南亚办. 全国热带亚热带作物生产情况(2012) [M]. 北京:农业部南亚办,2013.

[13] 杨雄飞. 国外咖啡科技资料汇编[M]. 云南景洪:云南省热带作物科学研究所,1998:231-234.

[14]张传利,杜华波,杨发军,等. 咖啡与草腐型食用菌复合高效周年栽培模式研究[J]. 热带农业科技,2014,37(2):7-10,31.

[15]江枝和,李三暑,雷锦桂,等. 虎奶菇栽培模式研究[J]. 食用菌学报,2001,8(3):50-54.endprint