桑枝杏鲍菇生物学特性及遗传差异

陆娜 王伟科 宋吉玲等

摘要:比较14个杏鲍菇菌株的菌丝生长速度、产量、农艺性状、拮抗性和酯酶同工酶酶谱,结果表明,14个菌株间存在遗传差异,大致可以分为5大类群,菌株P14、P2、P1、P6、P7、P8和P4为第1类群,菌株P11为第2类群,菌株P13、P10、P5为第3类群,菌株P12和P3为第4类群,菌株P9为第5类群;拮抗试验和同工酶试验结果基本吻合。

关键词:桑枝;杏鲍菇;生物学特性;遗传差异;同工酶

中图分类号: S646.01 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0231-03

食用菌产业是浙江省十大特色优势产业之一,也是杭州市新兴发展的一个朝阳产业。近年来,杭州市珍稀食用菌产业呈现稳定快速发展态势,已成为杭州都市农业发展新的亮点。珍稀食用菌杏鲍菇是一种品质极佳的大型肉质伞菌,营养价值高、菇肉肥厚、质地脆嫩,具有淡淡的杏仁香味,保质期长,深受广大消费者喜爱,产品在市场上供不应求,且价格基本稳定在16~20元/kg,比普通平菇等高出4~5倍,商品价值高。目前,杏鲍菇在杭州建德、淳安、临安等地有规模种植,年栽培达200多万袋,并呈逐年扩大的趋势。当前,杭州市种植杏鲍菇主要存在的问题有:一是杏鲍菇品种混杂,由于品系不清,菇农每年都需要反复引种、试种,不敢大面积栽培,经常耽误生产季节;二是栽培管理存在不足,造成产品质量参差不齐,影响生产效益。笔者通过引进各地杏鲍菇优良菌株,采用桑枝立体栽培方法进行品比试验,研究菌株的遗传差异,以获得适宜本地栽培的杏鲍菇菌株,为杭州地区桑枝杏鲍菇栽培提供有益帮助。

1 材料与方法

1.1 试验材料

14个杏鲍菇菌株,从国内有代表性的科研单位和基地引进。

1.2 培养基

母种培养基(马铃薯综合培养基):马铃薯200 g,葡萄糖20 g,琼脂20 g,蛋白胨5 g,酵母膏1 g,水1 000 mL,pH值为5.5;原种培养基:棉籽壳78%,麸皮20%,石灰1%,石膏1%;栽培料配方:桑枝17%,木屑20%,棉籽壳37%,麸皮24%,糖1%,轻质CaCO3 1%,含水量65%。

1.3 杏鲍菇不同菌株菌丝的长势试验

每个杏鲍菇菌株接种5个750 mL玻璃瓶,培养基配方为原种培养基,每瓶含干料300 g;从同步培养的杏鲍菇母种中取约3 cm×2 cm的菌块接种于玻璃瓶中央,置于26 ℃培养箱内恒温培养[1];当菌丝铺满整个瓶面时开始测量,定期记录,当有菌株菌丝长满玻璃瓶时,试验结束。通过记录菌丝生长的长度和时间,计算菌丝生长速度,同时观察菌丝形态及其长势。

1.4 杏鲍菇不同菌株出菇试验

1.4.1 菌包制作 采用用菌棒式栽培,每袋干料为0.5 kg,每个配方100棒。将培养料装到袋内,松紧适度;装料后用线扎实,在火焰上熔封;用特制打孔器,在塑料袋的一侧等距离打4个孔,洞径1.5 cm,孔深2 cm,用胶布贴在接种孔上[2]。

1.4.2 菌包消毒与接种 采用高压灭菌锅进行灭菌,料袋分层放置,保持压力0.15 MPa,121 ℃、灭菌2 h。接种前进行消毒处理,料温降至30 ℃时,将袋料及杏鲍菇原种放入接种室内,无菌接种台采用紫外线进行消毒杀菌;接种时揭开胶布一角,从原种瓶中取1勺原种培入穴中,贴好胶布。

1.4.3 菌丝培养 接种后,在培养室将菌袋袋口朝同一方向横放上堆,堆高6~8层;培养室在堆放菌袋前采用石灰进行卫生消毒杀菌,堆放菌袋后培养室温度控制在26~28 ℃,空气相对湿度控制在65%~70%,培养环境基本黑暗,加强通风管理;培养室培养30 d左右,接种后1周检查1次,及时剔除被污染的栽培袋,观察记录菌丝长势。

1.4.4 出菇管理 菌袋袋口朝上竖排放在床架上,将菌袋上胶布撕下作为出菇口,温度控制在15~18 ℃为宜,当原基出现并达4~5 cm时,菇棚内相对湿度控制在80%~90%为宜,不能直接向子实体喷水。

1.4.5 采收与记录 当杏鲍菇子实体成熟、菌盖卷边未平展时即可采收,出菇后分潮次对产量进行记录,并对杏鲍菇子实体的形态进行观察。

1.5 杏鲍菇不同菌株菌丝的拮抗试验

2个菌种为1组,接种于含母种培养基的培养皿上,25 ℃避光培养10 d。每个处理重复3次,观察各菌株间是否有拮抗反应,是否形成明显的拮抗线。

1.6 杏鲍菇不同菌株酯酶同工酶比较

采用标准NY/T 1097—2006《食用菌菌种真实性鉴定 酯酶同工酶电泳法》中规定的方法[3]进行。

2 结果与分析

2.1 杏鲍菇不同菌株菌丝的长势

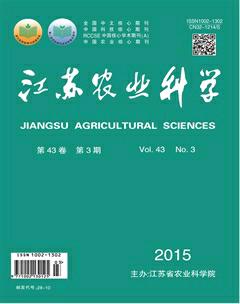

根据观察,各杏鲍菇菌株的菌丝生长良好,生长均匀整齐,菌丝洁白。由表1可见,杏鲍菇P5菌丝的生长速度为0505 cm/d,是长势最好的菌株,其生长速度与其他菌株存在一定差异;杏鲍菇P12、P9、P11的菌丝生长速度次之,分别为0.503、0.491、0.491 cm/d;生长相对较慢的菌株是杏鲍菇P13和P4,其菌丝生长速度分别为0.405、0.431 cm/d,长势较差。

2.2 杏鲍菇不同菌株的出菇情况

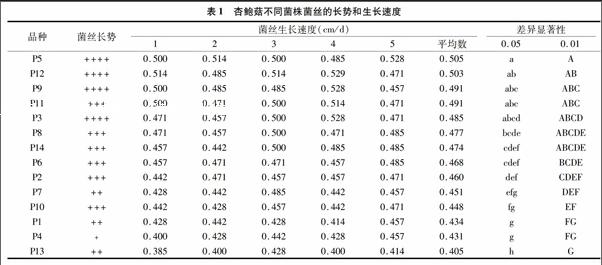

由表2可见,各菌株间的产量有明显差别,其中,产量最高的菌株为杏鲍菇P14,产量为0.32 kg/棒,按照每棒原料(干料)0.5 kg计算,生物学转化率达到65%;其次为杏鲍菇P3、P12,产量分别为0.31、0.29 kg/棒,产量最低的为杏鲍菇P13,产量为0.18 kg/棒。通过观察,杏鲍菇P13、P1和P2菇型不整齐,有畸形菇出现。从产量来看,P3、P14、P12为优良菌株,可以运用到桑枝栽培杏鲍菇生产中去。

2.3 杏鲍菇不同菌株的农艺性状比较endprint

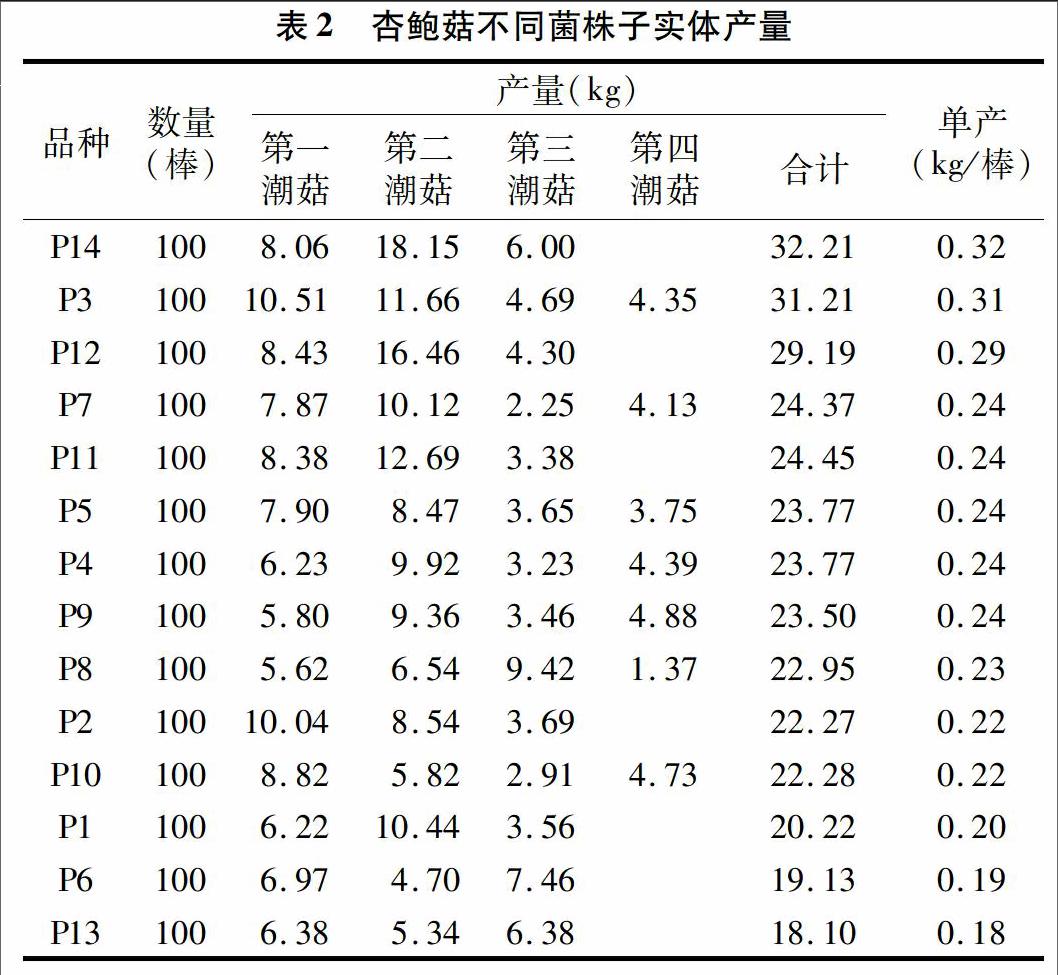

由表3可见,14个杏鲍菇菌株子实体形状大致分为圆柱状(棍棒形)、近圆柱状(圆锥形)、保龄球状、近保龄球状(鼓形)4类;菌株P9的菌盖直径最小,为3.95 cm,其次是P6、P3,菌株P11菌盖直径最大,为7.88 cm;菌株P9的菌柄最小,为2.86 cm,其次是P1、P10,菌株P7的菌柄最大,为 6.52 cm;菌株P10的菌柄长度最小,为5.08 cm,其次P9、P12,菌株P5的菌柄最长,为10.20 cm。

2.4 杏鲍菇不同菌株间的拮抗试验

由表4、图1可见,在91个试验组中,有拮抗现象的为66组,拮抗现象不明显或无拮抗现象的为25组。

2.5 杏鲍菇不同菌株酯酶同工酶比较

由图2可见,14个菌株具有恒定的谱带数,共检测出18条谱带,Rf 5.5与Rf 5.8是多数菌株共同拥有、活性很强的酶带,可认为其是表达杏鲍菇基本特征的基础酶带;菌株间在酶带活性、数量和Rf值上存在不同程度的差异; 菌株P1、P2和P14的酶带位置相同,只是在着色强度上略有差异;菌株P6、P7、P4与P1等酶带数相同,但是多了Rf 5.0和Rf 1.0特征带;菌株P12比 P3多Rf 2.8酶带;菌株P5、P10和P13酶带位置基本一样,但在Rf 2.7、Rf 3.3、 Rf 3.6这3条酶带上稍有不同;菌株P9和P11相对其他品种而言,酶带明显较少,其中,Rf 0.2是P11的特征酶带。

由图3可见,14个菌株在74%相似水平上可以分为五大类,第1类群为菌株P14、P2、P1、P6、P7、P8和P4,第2类群为菌株P11,第3类群为P13、P10、P5,第4类群为P12和P3,第5类群为P9,其中第1类群所占比例较大,占50%;菌株P14、P2、P1、P6、P7和P8的相似系数为1,结合拮抗反应,说明P14、P2、P1、P6、P7与P8极有可能为同一菌株。

3 结论

试验结果表明,杏鲍菇菌株P5的菌丝生长速度最快,与其他菌株菌丝的生长速度之间存在差异, 其次是杏鲍菇菌株P12、P9、P11, 生长相对最慢的是菌株P13和P4; 各菌株间产量有着明显的差别,其中,产量最高的菌株P14,其次为菌株P3、P12和P11,产量最低的是菌株P13,菌株P13、P1和P2菇型不整齐,出现畸形菇;从产量来看,菌株P3、P14、P12为优良菌株,可以推荐应用到桑枝栽培杏鲍菇生产中去。

拮抗试验是鉴定菌株间遗传差异的传统方法,菌丝之间的拮抗反应是菌株间不同遗传特性的重要表现,可表明不同菌株分属于不同亲和群。从测定结果看,14个杏鲍菇菌株生物学特性表现出一定差异,拮抗现象比较明显。同工酶酶谱可作为鉴定物种,研究分类、进化与变异的重要指标。试验结果表明,杏鲍菇菌株酯酶同工酶酶谱丰富、酶带活性强、带型各异,这说明编码同工酶的基因数量多,有极丰富的遗传多态性。

综合杏鲍菇菌株生物学特性、出菇试验、拮抗试验、同工酶试验结果发现,拮抗试验和同工酶试验结果基本吻合,14个杏鲍菇菌株大致可以分为五大类群。菌株的菌丝生长速度和产量没有表现出各类群特点,这是由于菌丝生长速度和产量易受环境条件和基因显隐性的影响。

参考文献:

[1]姚祥坦,张 敏,徐素琴. 不同桑枝屑配比培养料对杏鲍菇生长及产量影响[J]. 中国食用菌,2009,28(2):65-66.

[2]黄志龙,肖淑霞,上官舟建. 杏鲍菇优良菌株筛选及配套标准化栽培技术[J]. 食用菌,2008,30(2):25-27.

[3]黄晨阳,张金霞,陈 强,等. NY/T 1097—2006 食用菌菌种真实性鉴定酯酶同工酶电泳法[S]. 北京:中国标准出版社,2006.endprint