海南蔗区不同甘蔗种质对螟虫抗性差异比较

伍苏然 杨乃博 熊国如等

摘要:采用螟虫自然侵染的方法,连续2年对26份甘蔗种质进行了螟虫危害情况调查。结果分析表明,不同甘蔗种质对螟虫抗性程度呈现差异,云蔗03-258、粤甘26属抗螟虫种质,柳城03-1137、德蔗03-83、粤甘35属易感螟虫种质,新植和宿根期抗或感虫性较为稳定。相同甘蔗种质对螟虫抗虫性随植期不同而变化,新植期粤甘40、福农0335、粤甘24属抗螟虫种质;闽糖01-77、福农36、福农37、赣南02-70、云蔗06-80属易感螟虫种质;宿根期云蔗05-51、粤甘34、云蔗06-407属抗螟虫种质;云瑞06-189、福农0335属易感螟虫种质。

关键词:甘蔗;种质;螟虫;抗虫性

中图分类号: S433.4 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0100-03

甘蔗(Saccharum officinarum L.)是我国主要的糖料作物,甘蔗糖产量占国内食糖总产量的92.75%,种植面积仅次于巴西、印度[1],主要分布于广西、云南、广东、海南等省区。近年来我国甘蔗产业虽然得到稳步发展,但螟虫的危害一直制约着各大蔗区甘蔗的产量与品质。据调查,甘蔗受螟虫危害造成的损失可达10%~25%[2],糖分降低0.93%~3.5%[3]。目前危害甘蔗的螟虫主要有条螟[Proceras venosatus(Walker)]、二点螟(Chilo infuscatellus Snellen)、大螟[Sesamia inferens (Walker)]、黄螟[Argyroploce schistaceana (Snellen)]和白螟(Tryporyza intacta Snellen) [4],海南蔗区条螟与二点螟发生较为普遍[5]。螟虫产卵于甘蔗叶片下表面,幼虫孵化后沿蔗叶爬至叶鞘或蔗茎部分进行钻蛀,苗期危害造成枯心苗,降低有效茎数,从而引起产量下降;生长期危害造成螟害茎、螟害节,增大风折率,产量降低,引起蔗糖分和压榨汁纯度降低[6]。螟虫危害生长中后期的甘蔗后会在蔗节上留下明显的虫蛀孔洞,能够较清楚地辨识受害情况;调查每株甘蔗上的虫蛀孔数,以此作为甘蔗品种抗虫性的鉴定依据,是目前对于生长中后期甘蔗抗虫性鉴定的常用方法[7]。

不同品种对植食性昆虫的感抗程度因其理化特性的不同存在差异[8]。例如,棉蚜在不同品种棉花上的生长发育周期明显不同[9];不同茄子品种叶片毛数和可溶性糖含量对南美斑潜蝇的取食性选择也产生很大影响[10];不同水稻品种硅细胞排列紧密程度也在很大程度上对抗虫性起决定作用[11]。不同甘蔗品种对害虫感抗程度也存在差异[12]。目前国内各蔗区主栽品种单一,甘蔗螟虫对寄主抗虫能力适应性增强,导致虫害防治效率低下。多品种栽培不会对甘蔗螟虫产生选择性压力,可减少甘蔗螟虫新生物型的产生[13]。利用品种自身的抗虫性来维持生态平衡,有利于经济发展[14],也是害虫综合防治的重要策略之一[15]。为此,笔者对26份甘蔗种质进行了田间螟虫危害情况调查,比较不同甘蔗种质抗虫性差异,筛选优良抗虫品系,以期为探讨甘蔗抗虫性机制提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

试验在海南省临高县皇桐镇蔗区进行,试验区属中国热带农业科学院甘蔗研究中心试验基地。甘蔗材料为国家甘蔗产业技术体系第三轮集成示范和第八、九轮区试参试对照品种,由国家甘蔗产业技术体系儋州综合试验站提供。

1.2 方法

甘蔗于2012年3月种植,植期分为第1年新植和第2年宿根,每份甘蔗种质种植5行,共600丛,行距110 cm,株距45 cm,各品系随机布置,水肥条件及管理模式保持一致。田间自然条件下螟虫选择甘蔗产卵、蛀食,后期(当年12月)对危害造成的蛀孔进行调查。每个品系随机调查30株,记录其虫孔量,重复3次。第1年新植蔗收获时低留茬,蔗叶焚烧还田。第2年宿根蔗螟虫危害调查方法同新植蔗。

1.3 数据分析

调查数据经统计后采用SPSS数据分析软件和Excel软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 不同甘蔗种质抗虫性比较

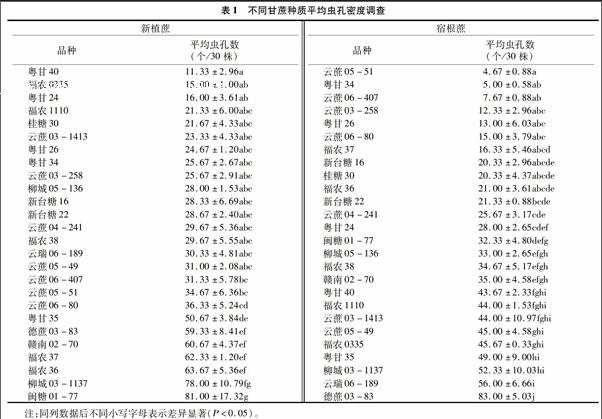

对26份不同甘蔗种质材料连续2年的调查结果(表1)可以看出,田间甘蔗在螟虫自然侵染的情况下,不同种质材料对螟虫的感抗程度显示出一定的规律性,有些品种间差异显著,说明不同甘蔗种质的抗虫性不同。结果显示,新植蔗闽糖01-77和柳城03-1137虫孔密度分别为(81.00±17.32)个/30株、(78.00±10.79)个/30株,两者无显著差异,但闽糖01-77显著高于其他24份种质的虫孔密度(P<0.05);柳城03-1137与福农36[(63.67±5.36)个/30株]、福农37[(62.33±1.20)个/30株]、赣南02-70[(60.67±4.37)个/30株]、德蔗03-83[(59.33±8.41)个/30株]之间无显著差异,但显著高于其他20份种质的虫孔密度(P<0.05);粤甘35和云蔗06-80虫孔密度分别为(50.67±3.84)个/30株、(36.33±5.24)个/30株,两者无显著差异,但粤甘35显著高于其他18份种质的虫孔密度(P<0.05)。

宿根情况下德蔗03-83虫孔密度为(83.00±5.03)个/30株,显著高于其他25份种质的虫孔密度(P<0.05);云瑞06-189[(56.00±6.66)个/30株]、柳城03-1137[(52.33±1003)个/30株]、粤甘35[(49.00±9.00)个/30株]、福农0335[(45.67±0.33)个/30株]、云蔗05-49[(45.00±458)个/30株]、云蔗03-1413[(44.00±10.97)个/30株]、福农1110[(44.00±1.53)个/30株]、粤40[(43.67±2.33)个/30株]之间无显著差异;其中云瑞06-189显著高于其他17份种质的虫孔密度(P<0.05);柳城03-1137、粤甘35与赣南02-70[(35.00±4.58)个/30株]、福农38[(34.67±5.17)个/30株]、柳城05-136[(33.00±2.65)个/30株]无显著差异,但显著高于其他14份种质的虫孔密度(P<005)。

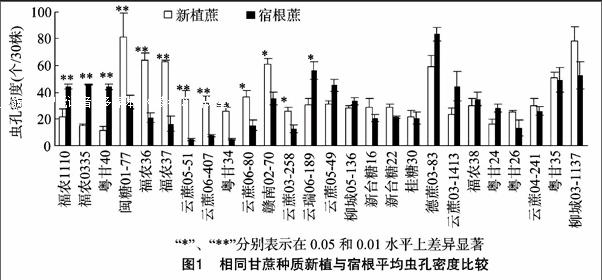

2.2 相同甘蔗种质新植与宿根抗虫性比较

如图1所示,26份甘蔗种质中有13份种质新植期与宿根期受螟虫危害程度存在显著性差异。其中福农1110、福农0335、粤甘40这3份种质宿根期虫孔密度高于新植期,差异极显著(P<0.01);云瑞06-189宿根期虫孔密度高于新植期,差异显著(P<0.05);而闽糖01-77、福农36、福农37、云蔗05-51、云蔗06-407、粤甘34六份种质宿根期虫孔密度低于新植期,差异极显著(P<0.01);云蔗06-80、赣南02-70、云蔗03-258这3份种质宿根期虫孔密度低于新植期,差异显著(P<0.05)。说明同一甘蔗种质新植与宿根之间的抗虫性存在差异,而且多数种质材料新植蔗虫害率高于宿根蔗。其他品种,包括柳城03-1137、德蔗03-83、粤甘35、粤甘26、ROC16、ROC22在内的13个品种虫孔密度差异性不显著,即甘蔗在不同植期虫孔密度变化不大,宿根与新植之间的抗虫性较稳定。

3 讨论

品种间的差异对植食性昆虫的取食选择性有很大影响。本研究对26份甘蔗种质进行了螟虫危害情况调查,研究结果表明,螟虫对不同甘蔗种质取食选择性程度存在显著性差异,这与Panda等在1995年及后来的许多学者所证实的结论[16]相符。Rao证实螟蛾喜好在叶片宽而下垂的寄主落卵[17]。Mathes等和Cleare分别证实了甘蔗中纤维含量和糖含量与螟虫虫害成正相关[18-19]。寄主甘蔗与其植食者之间的关系非常复杂,单一的理化特性或农艺性状无法准确地判断其抗虫性,甘蔗的抗虫机制还需进一步研究。

植食性昆虫对寄主的取食喜好程度受寄主体内次生物质变化的影响[9],而次生物质会随植期、种植环境、昆虫取食等发生改变。本研究结果显示,13份甘蔗种质新植期与宿根期受螟虫危害程度存在显著性差异,这些种质可能随植期不同而体内次生物质发生了变化,有待进一步研究比较新植期和宿根期甘蔗体内次生物质变化情况,分析存在差异的具体原因。

据表1和 图1 研究结果,不同甘蔗种质对螟虫抗性程度存在差异,相同甘蔗种质对螟虫抗虫性随植期不同而变化。新植期粤甘40、福农0335、粤甘24属抗螟虫种质;闽糖01-77、福农36、福农37、赣南02-70、云蔗06-80属易感螟虫种质。宿根期云蔗05-51、粤甘34、云蔗06-407属抗螟虫种质;云瑞06-189、福农0335属易感螟虫种质。云蔗03-258、粤甘26属抗螟虫种质,柳城03-1137、德蔗03-83、粤甘35属易感螟虫种质,新植期和宿根期抗或感虫性较为稳定,研究结果可为抗虫品种繁育过程中亲本选择提供理论依据。

参考文献:

[1]廖平伟,张 华,罗 俊,等. 我国甘蔗生产现状及竞争力分析[J]. 中国糖料,2010(4):44-45.

[2]商显坤,黄诚华. 甘蔗螟虫防治技术研究进展[J]. 安徽农业科学,2010,38(35):20064-20066,20069.

[3]杨友军. 甘蔗螟虫为害加深原因及防治对策[J]. 甘蔗,2003,10(2):36-38.

[4]潘雪红,黄诚华,辛德育.甘蔗螟虫主要优势天敌及其生物防治意义[J]. 广西农业科学,2009,40(1):49-52.

[5]熊国如,李增平,冯翠莲,等. 海南蔗区甘蔗害虫发生情况及防治对策[J]. 热带作物学报,2010,31(12):2243-2249.

[6]伍苏然,杨乃博,杨本鹏,等. 甘蔗螟虫综合防治技术研究进展[J]. 热带生物学报,2013,4(3):289-295.

[7]甘仪梅,曾 军,蔡文伟,等. 甘蔗对螟虫抗性的初步鉴定[J]. 热带农业科学,2013,33(12):53-56.

[8]孔垂华,娄永根. 化学生态学前沿[M]. 北京:高等教育出版社,2010:6-7.

[9]Ehrlich P R,Raven P H. Butterflies and plants:a study in co-evolution[J]. Evolution,1964,18: 586-608.

[10]李进步,方丽平,张亚楠,等. 不同类型品种棉花上棉蚜适生性及种群动态[J]. 昆虫学报,2007,50(10):1027-1033.

[11]韩靖玲,庞保平,庞 琢,等. 南美斑潜蝇对不同茄子品种的选择性及其机理的研究[J]. 内蒙古农业大学学报:自然科学版,2005,26(3):29-32.

[12]Ramachandran R,Khan Z R. Mechanisms of resistance in wild rice Oryza brachyantha to rice leaf folder Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) (Lepidoptera: Pyralidae)[J]. Journal of Chemical Ecology,1991,17(1): 41-65.

[13]龚恒亮,李金玉,孙东磊,等. 甘蔗种质资源材料抗螟虫性研究与评价[J]. 广东农业科学,2011,38(24):18-21.

[14]王亓翔,许 路,吴进才. 水稻品种对稻纵卷叶螟抗性的物理及生化机制[J]. 昆虫学报,2008,51(12):1265-1270.

[15]刘树生.害虫综合治理面临的机遇、挑战和对策[J]. 植物保护,2000,26(4):35-38.

[16]Panda N,Khush G S. Host plant resistance to insects[J]. CAB International,1995:151-294.

[17]Rao D V S. Studies on resistance of sugarcane to the early shoot borer,Chilotraea infuscatellus Snell[D]. Visakhapatnam,India: Andhra University,1962.

[18]Mathes R,Baum R J,Charpentier L J. A method of relating yields of sugar and sugarcane borer damage[J]. Sugarcane Technol,1965: 1388-1396.

[19]Cleare L D. Moth borer damage in relation to sugar cane varieties in British Guiana[J]. Trop Agr,1932,9: 264-271.