保护性耕作对大豆出苗率和苗期生长的影响

王丽学 屈美琰 王晓禹

摘要:设传统耕作、浅松覆盖、深松覆盖、玉米原垄留茬全覆盖、玉米原垄留茬覆盖5种处理方式,探讨保护性耕作对大豆出苗率和苗期生长的影响。结果表明:出苗先后排序依次是浅松覆盖、留茬覆盖、深松覆盖、传统耕作、留茬全覆盖。除了留茬全覆盖以外,其他处理大豆出苗率均能达到要求;大豆苗期生长情况由好到差依次是传统耕作、浅松覆盖、深松覆盖、留茬覆盖、留茬全覆盖。

关键词:覆盖;大豆;出苗率;土壤含水率

中图分类号: S565.104 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0088-03

覆盖免耕耕作具有保土、培肥、节水、增产等作用,可创造良好的土壤生态环境,实现经济、社会、生态效益协调发展[1]。大豆是我国五大粮食作物之一,是重要的粮油兼用作物,在我国国民经济中占有举足轻重的地位。东北地区大豆以品质优良著称。研究适合东北地区大豆的保护性覆盖耕作方式尤为重要。大豆出苗率直接影响大豆的产量,不同土壤深度含水率、地温、土壤化学性质是直接影响大豆出苗率和苗期大豆长势的重要因素。本试验探讨保护性耕作对大豆出苗率、苗期生长的影响,旨在为该地区大豆资源开发提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验在沈阳农业大学水利学院试验基地进行,该试验基地41°44′N,123°27′E,海拔44.7 m,该地区农业生产水源以天然降水为主,试验区的土壤以草甸为主。

1.2 试验设计

本试验大豆品种为开创14。2012年秋季玉米收割后开始试验,2013年春天播种大豆。试验设5个处理,分别为浅松覆盖、深松覆盖、玉米原垄留茬覆盖、玉米原垄留茬全覆盖、传统耕作(表1)。每个试验小区面积为6 m×3 m,行距为05 m,株距为0.35 m,设3次重复。

1.3 测定指标

土壤密度:先将剖面削齐铲平,用带有环套的环刀垂直压入逐层土内,按土层、环刀编号记录下来。将环刀内土壤全部移入铝盒内,在烘箱内烘干,称其质量。土壤密度计算公式:r=m/V。

式中:r为土壤密度,g/cm3;m为环刀内干土质量,g;V是环刀体积,cm3。

采用时域反射仪(TDR)测定土壤含水率,共分0~10、10~20、20~30、30~40、40~50、50~60、60~70、70~80 cm 8个层次。每5 d测定1次含水率,雨后4 h加测1次。用曲管地温计测量5、10、15、20、25 cm处的地温,大豆出苗至苗期结束期间每天08:00—18:00每2 h测定1次地温。出苗率:从大豆出苗开始每天观测1次,直到大豆苗期结束不再有新苗长出。取整个植株,洗净根部,用滤纸吸干根部的水分,称取整个植株的质量,用剪刀分离根、茎、叶,分别称取根、茎、叶质量。把分离后的植株放入烘箱中105℃下烘干,烘干后称量整体的质量及根、茎、叶质量。用钢尺量测株高、茎粗。采用碱解-扩散法测定速效氮含量,采用0.05 mol/L HCl-0025 mol/L 1/2H2SO4 浸提法测定速效磷含量,采用1 mol/L乙酸铵浸提-火焰光度法测定速效钾含量。采用化学氧化法测定土壤有机质含量,在酸性介质中用重铬酸钾作氧化剂。

2 结果与分析

2.1 秸秆覆盖耕作对苗期土壤密度的影响

有学者认为,免耕导致土壤密度增加[2]。黄细喜发现,土壤本身对土壤密度具有自调功能[3]。土壤密度是土壤重要的物理性质,它影响土壤的孔隙度以及土壤的穿透阻力,进而影响土壤水肥气热条件以及作物根系在土壤中的穿插。土壤过松导致根土不易密接,水分不易保存,水气不能协调,影响养分保存;土壤过紧导致通透性差,影响出苗、根系下扎[4]。地面以下5 cm土壤深度处的土壤密度见表2。

由表2可知,土壤密度YQ>CT>YC>SS>QS,原因是玉米秸秆拌入土壤后增大了土壤孔隙率。YQ>CT说明地表覆盖使地表土壤更加密实,CT>YC说明留茬起到气孔通道的作用,导致土壤孔隙率增大。

2.2 秸秆覆盖耕作对土壤含水率的影响

土壤含水量受土壤蒸发、植物蒸腾、降雨入渗、地表径流等多种因素的影响。一般认为免耕覆盖秸秆改变了土壤的理化性质,增加入渗量,提高土壤含水量,增加水分储存,抑制蒸发[5]。研究表明,表层土壤的孔隙结构对降雨入渗起决定性作用,保护性耕作有延缓径流、增加降雨入渗的作用,秸秆覆盖率越高,径流开始的时间及土壤含水量达到饱和的时间越迟,且稳定入渗率越高。研究表明,免耕覆盖秸秆比传统翻耕减少径流量52.5%,减少土壤流失量80.2%[6]。由图1可见,不同耕作措施对0~40 cm土壤含水率影响较为明显,0~10 cm土层土壤含水率由高到低依次为YQ>QS>SS>YC>CT,覆盖处理使这层土壤的含水率明显提高。20~40 cm土壤含水率明显上升,40 cm左右上升到最大值,随后各处理含水率下降。总体而言,YQ处理土壤含水率最高,这是由于地表覆盖减缓了地表径流,同时留茬与秸秆覆盖并用有效减少了棵间蒸发,起到保水保墒的效果。QS处理土壤含水率高于SS处理,这是因为QS处理土壤中的玉米秸秆密度较大,能够减少土壤水分蒸发,保水性较好。YC处理土壤含水率略高于CT处理,表明玉米收割后残茬形成了土壤与大气水热交换的通道。由此可见,保护性耕作能明显提高土壤含水率。

2.3 秸秆覆盖耕作对地温的影响

由图2可知,各处理的地温日变化趋势相同,即平均地温的日变化均呈现出先增高后降低的趋势,08:00开始地温逐渐升高,12:00后增温比较明显,16:00后逐渐降温。其中,YQ、SS、QS处理14:00地温达到最大值,YC、CT处理下地温于16:00达到最大值。从整体来看,YQ处理地温最低,这可能是由于覆盖影响了阳光对地表的直接照射,一部分光照的能量被秸秆吸收走了。SS、QS处理地温在08:00—14:00比其他处理都高,说明秸秆拌入土壤后,有利于吸收热量。YC、CT处理地温变化趋势基本相同,残茬吸收了部分热能。

从大豆出苗起至苗期结束,地温变化如图3所示。5月17—23日,地温呈上升趋势,24—25日明显回落,这是因为23日晚到24日下午该地区降雨,气温下降,导致地温下降。26—31日地温有所回升。其中SS、QS处理地温普遍较高,这是由于把粉碎的秸秆拌入土壤增大了土壤孔隙率,阳光直射地表,由于孔隙率增大地温升高。YQ处理地温最低,这是由于秸秆平铺在地表,一部分热量被秸秆吸收,秸秆与地表之间有空气,热量不能直接传递到土壤。YC与CT处理地温相差甚小,说明留茬的覆盖量小,对地温的影响与对照相比很小。

2.4 不同覆盖耕作措施对大豆苗期土壤有机质、速效N、速效P、速效K含量的影响

从表3可以看出,QS、SS处理土壤有机质含量明显高于其他处理,说明埋在土内的秸秆部分已经分解。QS、SS处理速效P与速效K含量略高于其他处理。这是由于这段时间气温、地温都较低,土壤内微生物活性降低,地表、土内小部分秸秆分解。5月1—16日气温略有升高,4项指标均略有升高,其中CT处理上升最为明显,这是因为CT处理没有覆盖,因此平均地温最高,土内本身未被分解的有机物被较快分解。QS、SS处理只有小部分秸秆被土体内细菌分解,地温过低,不足以使土体内微生物活力充分释放。

2.5 秸秆覆盖耕作对大豆出苗率的影响

5月1日开始播种,每穴播种3粒种子,5月17日开始出苗,出苗较慢,这是因为该年这一时期气温比往年低。

由图4可知,CT处理大豆最先出苗,5月17日绝大部分大豆出苗。YC处理5月19日开始出苗,速度较CT略慢,5月22日出苗率达到最大值96%。5月17日CT处理出苗率高达95%,5月19日出苗率达99%。QS、SS处理5月21日大豆开始出苗,属于匀速出苗,出苗率略低于CT、YC处理,但也能够达到预期的要求。5月23日YQ处理大豆开始出苗,出苗最晚,出苗比较缓慢,5月29日出苗结束,与其他处理相比出苗率较低,并且有弱苗。总体而言,除了YQ处理以外,出苗率均能达到86%以上。没有出苗的地方,5月29日补苗。由此可知,在0~40 cm土层内秸秆覆盖能明显提高土壤含水率,秸秆覆盖阻碍了阳光对土壤的直接热传导,SS、QS处理能够降低土壤地温,YQ处理降低地温效果最为明显。从播种到出苗这段时间,雨水充足,地温是影响出苗的主要因素。

2.6 秸秆覆盖耕作对大豆苗期生长的影响

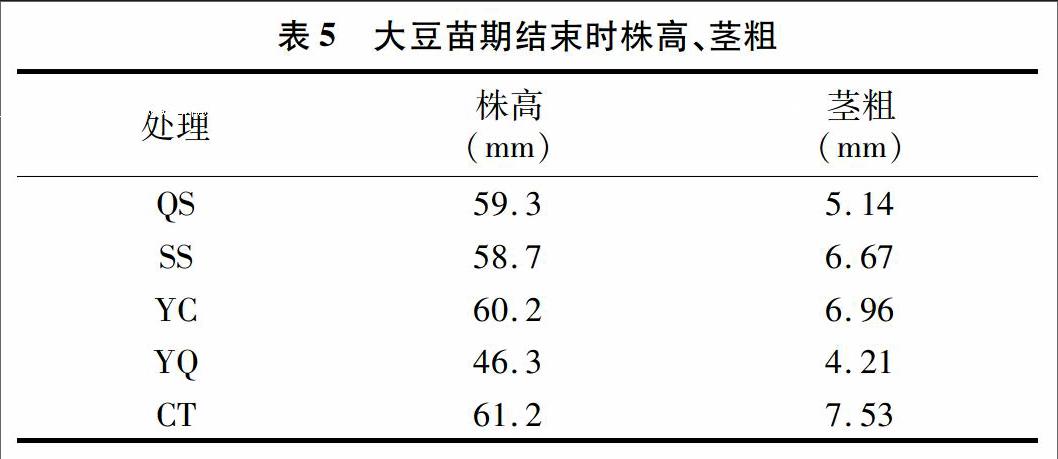

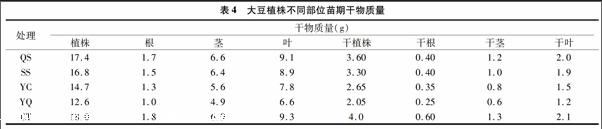

大豆苗期结束,对每个处理的大豆进行随机取样,每处理取5株大豆,取平均值。由表4可知,CT处理大豆出苗快并且生长情况最好,这是因为CT处理土壤中被植物所吸收的速效N、P、K,有机质含量均比其他处理高。QS与SS处理大豆苗长势相近,这是由于QS单位土体内秸秆量较高,一部分秸秆已经被土壤中的微生物分解。尽管QS、SS处理大豆苗期的长势比CT处理大豆长势差,但是预计CT处理中土壤速效养分被植物吸收后,土壤中的有机物含量、土壤微生物量将远远小于QS、SS 2个处理,QS、SS处理秸秆被微生物充分分解之后大豆长势预计会好于CT处理。地表覆盖并不利于大豆苗期生长。特别是YQ处理覆盖量大,虽然能起到保水效果,但是影响土壤、空气的正常水热循环,抑制了大豆生长。另外,YQ处理大豆病虫害也比其他处理严重。 苗期结束,各处理大豆株高、茎粗见表5。由表5可知,大豆苗期株高、茎粗与干物质量变化趋势相同。大豆苗期生长与该时期的土壤密度、土壤含水率、地温、土壤养分都有关。

3 结论

本研究表明,大豆苗期地温变化总体趋势是SS>QS>CT>YC>YQ,但是由于苗期SS、QS处理土壤密度较小,土壤孔隙较大,不利于大豆苗期根系生长。另外土内的秸秆只有部分被微生物分解,出苗初期,CT、YC处理土壤营养成分明显高于QQ、SS处理。由此可知,秸秆覆盖不利于大豆苗期生长。

参考文献:

[1]宋凤斌. 玉米地膜覆盖增产的土壤生态学基础[J]. 吉林农业大学学报,1991,13(2):4-7,93.

[2]王殿武,褚达华. 少、免耕对旱地土壤物理性质的影响[J]. 河北农业大学学报,1992,21(2):28-33.

[3]黄细喜. 土壤自调性与少免耕法[J]. 土壤通报,1987,18(3):111-114.

[4]赵建波. 保护性耕作对农田土壤生态因子及温室气体排放的影响[D]. 泰安:山东农业大学,2008.

[5]Mwendera E J,Feyen J. Effects of tillage and evaporative demand on the drying characteristics of a silt loam:an experimental study[J]. Soil and Tillage Research,1994,32(1):61-69.

[6]王晓燕,高焕文,李洪文,等. 保护性耕作对农田地表径流与土壤水蚀影响的试验研究[J]. 农业工程学报,2000,16(3):66-69.