试谈演艺中的“视觉”与“视觉心理学”

常世昌,胡慧峰,杨志红

(山西省艺术科技研究所,山西 太原 030001)

舞台美术

试谈演艺中的“视觉”与“视觉心理学”

常世昌,胡慧峰,杨志红

(山西省艺术科技研究所,山西 太原 030001)

演艺的视觉效果与视觉心理学密不可分。文章以演艺实例入手,简要介绍了一些视觉心理学知识:视觉选择性注意机制、早期易化效应与返回抑制机制等。

演艺;视觉心理学;视觉经验;选择性注意机制

1 前言

演艺是视听艺术,服务对象是观众的视觉和听觉。其中的“视觉”从字面来看包含“视”和“觉”两部分。“视”指的是眼睛看,“觉”是指大脑的感觉。大脑的感觉属于人的心理活动,是心理学的研究内容。视觉心理学是研究人类视觉心理现象、规律及其应用的一门学科,也就是说,演艺与视觉心理学的关系密不可分。

2 视觉要靠经验

大脑在对收到的视觉信息进行分析判断时,一方面依靠生物本能,另一方面要依靠先前的视觉经验。视觉经验影响大脑做出更高级的判断。18世纪英国有以贝克莱(George.Berkley,1685~1753)和休谟(D.Hume,1711~1776)为代表的经验心理学派,他们认为人的心灵原来是一张白纸,借助经验产生刺激和感觉的复合,其内容作为观念保存下来、再靠联想作用联合起来,也叫联想心理学。

例如,婴幼儿时期并没有“暖色”和“冷色”感觉。面对一支点燃的蜡烛时,幼儿会好奇并试图靠近和抓取跳动的火焰,有了几次靠近火焰的热感和被灼痛的记忆,以及享受了阳光温暖的记忆后,才会在大脑中留存了“红橙色——暖、热”有相互关系的经验;同样,由于冬季的冰雪、阴雨天的寒风以及夏日的月夜乘凉等经历,才使人们看到“白、青、蓝、暗灰”等色调时,会有“冷色”的感觉。精明的厂商依据人们对“火焰”的记忆,研发了特效道具“火焰灯”,这种灯在接通电源后,红色丝绸随着风扇的风力徐徐摆动,在小型投光灯的光照下模拟的火焰活灵活现(见图1)。

对于各种色彩,人们除了会产生暖色和冷色感觉外,还会根据自己的人生经历产生其他丰富的感觉。例如,看到婚礼中的红色主调会带来“红色——婚礼、喜庆”的经验,儿时受伤流血的经历又会得到“红色——恐怖、疼痛”的经验……于是,人生的种种体验留在大脑中的记忆,使人们看到“红橙”色时,不光会感觉到热烈、温暖,还会感觉到喜庆或者恐怖、疼痛;不光会联想到火焰、太阳,还会联想到婚礼、负伤、战争、死亡等。

图1 由红色丝绸、风扇、小型投光灯组成的“火焰灯”

如上所述,人的经历使得大脑对于同一色彩留存有多种(甚至是相互矛盾)的感觉记忆。那么,当人看到某一色彩时,难道大脑会把所有的感觉记忆同时与这一色彩建立联想吗?这种使人癫狂的感觉当然不会发生。事实上,在看到一幅场景时,大脑皮层中有许多个区域同时工作。这时,大脑会凭借其他因素的记忆经验(时间、场景、亮度、色彩形状、面积或体积、大小、动感……),对看到的场景综合判断。如,看到凶杀现场的“暗红色斑”会联想到“红色——恐怖、流血、死亡”等;看到“红色”的旗帜会联想到“红色——振奋、胜利、希望”等。

在舞台演出中,舞美、灯光设计人员正是充分地利用了人们对色彩的视觉经验,对不同的剧情场景,施以各种不同的灯光色彩,寓意不同的联想性、象征性、隐含性,给观众带来不同的视觉感受。灯光色彩对人们心理的影响是非常重要的。在舞台演出中巧妙运用灯光色彩,可以诠释不同的角色心理情绪变化,起到给角色“提神”的作用,可烘托演出的气氛,提升节目的感染力。

由于视觉经验影响大脑做出的判断,对于同样色彩,人们最终产生的感受会因个体的经历、经验、信仰以及教育背景的差异而有所不同。例如,“白色”在中国常常作为葬礼的主色调,就使得中国人会对“白色”产生“忧伤”的感觉;在西方国家“白色”常常出现在婚礼中,这就使得西方人对于“白色”有一种“纯洁”感;中国古代,黄色是华贵与权势的象征;在美国,黄色象征着期待与思念;而在基督教中,黄色则是堕落的象征。因此,一个优秀的舞美设计人员需要有广博学识,在设计工作中不光要结合剧情内容,还要考虑到观众的特性,包括他们的受教育程度和经历、生活经验等(例如出国演出),灵活对待上述视觉体验的主观性和经验性。

3 视觉选择性注意机制

正常人眼固视所能看见的空间范围称为正常视野。正常单眼视野外界一般为上方56°,下方74°,鼻侧65°,颞侧为91°,是一个不规则的椭圆形。这样,人的双眼重叠的视野范围可达120°。人眼睛视野的范围虽然这样大,但是,由于视网膜感光细胞的分布以及感光细胞与视觉神经的生理结构的原因,使得可提供清楚的视觉影像与色彩信息部分,仅占视野中央的极小区域,其余所看到的被称为余光。

因此,虽然一个人的整个视野范围内通常会有很多视觉元素,而人只能看清很少的一部分。这样,人眼对视野范围内的关注目标就需要一个选择性问题。

在人类视觉信息处理中,总是迅速选择少数几个显著对象进行优先处理,而忽略或舍弃其他非显著对象,这使人类能够有选择地分配视觉资源,从而极大地提高视觉信息处理的工作效率,该过程被称为视觉注意,其中的显著对象被称为注意焦点,大脑对被忽略或舍弃的其他非显著对象会“视而不见”(称为“无意视盲”或“非注意盲”)。

选择性是视觉注意众多功能中最根本的一条,它表现为舍弃一部分信息,以便有效地处理更为重要的信息。视觉心理学认为,视觉选择性注意机制可以被笼统的概括为主要两个方面:一种是自底向上(Bottom—up)的注意,由输入特征驱动;另一种是自顶向下(Top—down)的注意,是系统的一种自动的搜索或选择性控制。

3.1 自顶向下的选择性注意

心理学认为人脑所控制的自顶向下的选择性注意可分为三种注意选择机制:基于客体的选择、基于空间的选择和基于特征的选择。

下面,我们借助剧场演出的具体事例来理解心理学的这三种注意选择机制:

如,在观看节目时,会有粉丝观众密切地注视自己心目中的偶像,而忽视其他演员的表演,在这里,那位偶像演员就是该演员粉丝观众的选择性注意客体;在观看节目时,还会有某位母亲观众目不转睛地盯着舞台上演出中的女儿,而无视其他演员的表演,哪怕她女儿只不过是一名普通的伴舞演员,这里的那位女儿演员就是她母亲的选择性注意客体。

如果在演出前被告知,节目中会有一位著名歌星借助威亚飞到舞台上空演唱,那么就会有一些观众不停地关注舞台的上空,等待著名歌星的降临。如果在演出前被告知,有一位著名的男星在节目中反串了女角,那么台下就会有一些观众竭力搜寻高大壮实女角色。这些就属于心理学中基于空间(舞台的上空)选择和基于特征(男性特征)选择的注意选择机制。

3.2 自底向上的注意

对于舞美工作人员来说,更加重要的是“自底向上的注意”。自底向上的注意机制模型是指由外界信号的特性而决定注意的导向。自底向上的注意模型没有特定的目标约束,是人们在浏览外界视觉信息时,对具有显著特征的客体进行选择的过程,这个过程完全由外部视觉刺激触发、不受意识支配、沿着自下向上的方向被处理的,与作为高层知识的观察任务无关,人们无法有意识地控制其信息处理过程。它是一种自动加工过程,它对视觉信息的处理速度很快,而且是以空间并行方式在多个通道中同时处理视觉信息的。

3.2.1 影响预注意的特征信息

这些具有显著特征客体的视觉特征信息具有多样性和复杂性。目前,心理学研究者通过实验验证出影响预注意的特征信息包含:亮度、颜色、运动、方向、尺寸、形状、深度等。正是由于这些特征信息,才会使一个人将视觉注意焦点快速并有选择地集中于图像中某一区域。心理学认为,在一个视场内,有些对象突现出来形成视标,有些对象不够突出就会退居到衬托地位而成为背景。一般说来,对象与背景的区分度越大,对象就越突出而成为人们的知觉对象。

3.2.2 形状、运动、颜色等特征信息

特殊的“形状、尺寸、运动”等是吸引人视线重要视觉特征信息。喜剧大师查理·卓别林以头戴圆礼帽、身着宽大的吊带裤、足蹬尖头大皮鞋的特殊造型,以及像鸭子一样的走路动作赚足了观众的眼球(见图2)。生活中,一些女性会选择与众不同的服装样式来提高回头率。这些是特殊的“形状、尺寸、运动”等信息影响视觉注意的事例。

运动的物体具有吸引人视线的特性。与静态的物体相比,人的眼睛会倾向于关注运动的物体;与一般运动的物体相比,人的眼睛会更加倾向于关注激烈快速运动的物体。早期的人类正是得益于这一特性,才能够迅速发现狩猎目标,也才能够迅速躲避天敌的袭击。心理学家吉布森(Gibson)认为,人类对相对运动产生的信息是有特定的模式,尤其是当一个物体移动时,背景会被间歇性地遮盖。

图2 喜剧大师查理·卓别林

在魔术节目演出中,夸张的动作是魔术演员掩盖其做手脚的常用伎俩。就是说,观众会因魔术演员“夸张动作”的肢体“运动”被作为“重要视觉特征信息”而加以关注,魔术演员所做的手脚会因“动作幅度偏小”而作为“背景”被忽略。

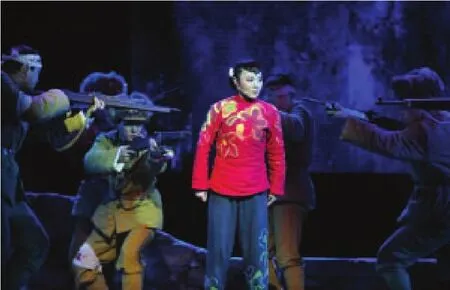

特殊的颜色也是吸引人视线的重要视觉特征信息。所谓“万绿丛中一点红”是指盛开在在绿叶丛中仅有的一朵红花显得格外的醒目,如果把这朵花摘下来放到花店的花丛中就会被淹没在万紫千红中了。这里的“花”虽是同一朵,但是所处的位置改变了,能够吸引人视线视觉特征信息也就没了。“红花须得绿叶配”才会更美,因此,演出中,舞美设计常常为集体舞中的领舞者选择特殊颜色的服装(见图3)。

3.2.3 亮度信息在演艺中的体现

突出的亮度更是影响人视觉的重要视觉特征信息,人眼总会去关注视野中亮度高的区域。想象一下:当一个人身处一个黑暗的环境中,他的视野所及是一片漆黑时,突然不远处出现了一根火柴的亮光,哪怕这火柴的亮光在他眼睛的余光边沿区域,他也会立刻转动眼球去注视这火柴的亮光,这是一种身不由己的自然行为。

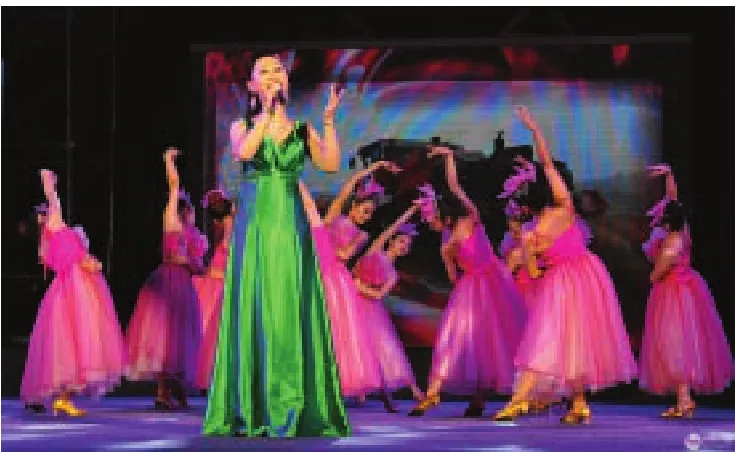

亮度吸引人视线的作用已经被普遍应用于文艺演出中。例如,一台在白昼露天演出的节目很难得到好的效果,如果改在晚上或剧场内演出节目,由于灯光对舞台的照射,观众的目光就很自然地被集中在表演舞台上(见图4),观众的思维就容易与剧情同步,观众的情绪也容易被剧情所感染。这种好的演出效果就是灯光为舞台照射的亮度带来的。

灯光不仅仅是简单照亮舞台,在布光设计中还要讲究“光比”的艺术。就是在一个舞台画面中要有明有暗,利用这种明暗对比也就是“光比”,来引导观众的目光。在较暗场景中如果有一个较亮的区域,观赏者就对它特别敏感。如,对舞台中的主角投射以较高照度的灯光,使主角的亮度高于配角的亮度(见图5),观众的视线就会被亮度吸引而较多地关注主角,这样合适的“光比”有助于提升演员的艺术感染力。“光比”不只是由不同强度灯光的照射才能产生,在同一均匀的灯光照射下,不同物体对于灯光有不同的反射率,由此也会产生不同的亮度。据相关统计,中国女青年面部皮肤平均反光率约26.3%①,化装后面部皮肤反光率可达40%,白色、浅色布料对灯光的反射率可能达到80%②。正由于此,一些语言类节目为了增加演员面部的亮度,突出演员面部的表情,通常要避免白色、浅色的服装,舞蹈演员选用浅色服装则有助于向观众展示自己的体态、舞姿的优美。

演出中的灯光是为演员服务的,演员中的配角是为主角服务的。小品《主角和配角》中“配角”陈佩斯以夸张的肢体动作和面部表情来扭转观众对“主角”的关注,多次引得观众捧腹大笑。歌唱节目中,十多位伴舞演员摇曳多姿的优美舞姿很难说不会影响观众对主角演员的关注,因此,常常要安排主角歌唱演员位于靠前的舞台主演区,配角伴舞演员则要靠后些,同时对主角歌唱演员投以较高亮度的灯光,避免出现歌声成为舞蹈的伴奏乐,主角歌唱演员被配角伴舞演员舞姿淹没掉的现象(见图6)。

图3 中国东方歌舞团舞蹈《海风送你维纳斯》的服装

图4 乡村夜晚演出吸引大量观众

图5 戏剧中主角的亮度突出

3.2.3 LED大屏和电脑灯运用

LED大屏属于自发光显示装置,其显示亮度可轻易达到每平方米数千坎德拉,而演员身上的光是出自于对舞台灯光的反射,远低于通常情况下LED大屏上的光亮。表演中,大屏幕具有的“明亮光色”和“动感”的“显著特征”成为“具有显著特征的客体”吸引了观众的视线,使演员生动的表演反而成了大屏画面的陪衬。不恰当的“光比”使得演员面部灰暗,肢体的动作好似剪影。在这种情况下,如果以加大舞台灯光照度来满足演员与背景的合适光比,则可能舞台灯光照度要大到上万勒克斯,这既不可能也没必要。因此,舞台演出使用LED大屏时,首先要明确大屏的“景”的陪衬地位,不可以与演员争辉,在大屏亮度调控时要配合面光、顶光、耳光等,大幅压低屏幕亮度、舍弃与剧情无关的屏幕动感画面,为观众展示“演员”、“背景”和谐统一的完美舞台画面。

图6 主角歌唱演员与配角伴舞演员的舞美设计

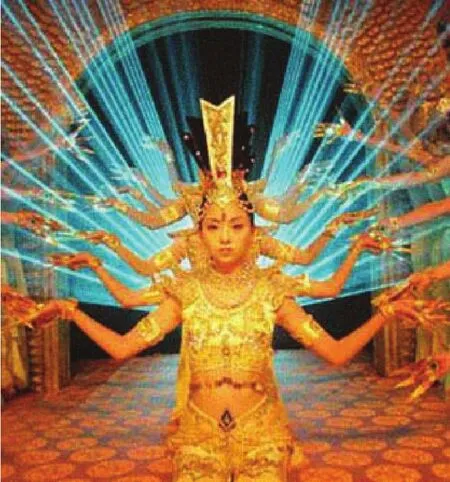

图7 舞蹈《千手观音》

电脑灯、激光灯的光斑(及光柱、光束)呈现的明亮色彩和极具动感的效果,都属于视觉心理学中自底向上注意机制中“影响预注意的特征信息”,也就使得节目中一旦有电脑灯、激光灯动态光斑(或光柱、光束),立刻会抢夺观众的视线。使用这种表现欲很强的设备时,稍有不慎,就会喧宾夺主,演员表演反而成了灯光设备的陪衬;如果对电脑灯、激光灯使用得当,则能为演员添彩争辉,增强节目的感染力。如舞蹈《千手观音》中:电脑激光灯的光束使“千手观音”呈现了发光的效果(见图7)。这时的“光束”虽然也吸引了观众,但是观众视线并不会因之而脱离对演员的关注,观众会认为,“光束”从“观音”身体发出,“光束”和“观音”是一体的,发光的“千手观音”柔美中更增添了威严、神秘感。

4 早期易化效应与返回抑制机制

人类眼睛的视野范围很大,而能看清楚、能分辨细节的范围很小。这样,人眼在视觉活动过程中就需要把“注意视线”聚焦在感兴趣的特定位置上,或者是注意聚焦在具有(特殊的亮度、颜色、运动、方向、尺寸等)显著特征的特定位置上。

生活中,当注意聚焦某特定位置时,会因受到某种线索刺激的影响而转移注意聚焦的位置,并期待新的位置呈现有感兴趣的目标(心理学中把这个感兴趣的目标称为“靶子”)。当线索刺激至靶子呈现的时间间隔(Stimulus onset asynchrony, SOA)小于约250 ms时,视觉系统就会更快地看清楚和分辨目标的细节,也就是视觉系统对靶子的加工有一个反应上的促进,这一现象被称为“早期易化效应”。当SOA大于约300 ms时,这种促进效应就转变为了对靶子加工的抑制效应,即对出现在线索化位置的靶子有更慢的反应。研究者们把这种抑制效应称为返回抑制(Inhibition of return, IOR),认为它有助于防止注意回到先前注意过的位置,从而提高视觉搜索的效率,反映了人类对复杂环境的进化适应性。

不妨借助以下舞台演出例子来进一步理解这些内容。当一场节目演出进行中,如果以高亮度的灯光在舞台的某一位置闪亮几次,则观众的目光就会被调动到舞台的这一位置,当一位演员随后(时间小于约250 ms)出现在这一位置时,就会有一种“闪亮登场”的感觉。如果这位演员在闪亮之后超过了300 ms~400 ms时才出现,就只能是演员的一种平淡地上场而不会引起观众的特别关注。这里所述的“高亮灯光闪亮”就是对闪亮位置的“线索化刺激”, 随后上场的演员就是“靶子”。

其成因可解释为:观众的目光被调动到闪亮位置后,是由于发现“闪亮”而对这一位置有所期待而加以密切关注(早期易化效应),随后(时间小于约250 ms)那位演员出现在这一位置时,观众会以更快的速度发现和欣赏该演员的形象,于是观众的期待得到满足,大脑会调动情绪转为惊喜;如果间隔超过250 ms,在这一位置仍没有什么出现,大脑为提高视觉效率,会迅速转动视线观看其它位置演员的表演,并把这一位置作为已经注意过的无意义的区域,放弃对这一位置的关注(返回抑制机制)。如果间隔超过300 ms后演员才出现在这一位置,那么由于视觉系统的“放弃”会更晚一些才能看到出现在这一位置的演员。上述的“高亮灯光闪亮”是通过观众视觉产生的“线索化刺激”;这个“灯光闪亮”就是“视觉线索”,某些情况下舞台上一些演员的“目光和手势”也会成为“视觉线索”对观众产生的“线索化刺激”。除“视觉线索”外,舞台上的某些声音或一些演员的话语会通过观众听觉产生“线索化刺激”,能够使观众产生“线索化刺激”的声音或话语是“听觉线索”。“视觉线索”和“听觉线索”都会调动观众的目光产生“早期易化效应”。

心理学研究认为,返回抑制能保证高效的视觉搜索。简单地说,就是视觉系统对于已经关注过的、缺乏新意的目标即被加上标签,结果无需返回去再次关注那目标。它减少了“注意视线”返回原来目标的可能性,有利于对新目标的搜索,提高了“注意视线”选择的效率。

一些综艺类节目中,常用电脑灯、激光灯、冷火焰等特效设备,烘托歌舞节目的热烈欢快的气氛,创造节目的高潮;但是如果节目中频繁、持续地出现类似的场面、观众也同样会感觉不到新意而出现的视觉抑制,减少或放弃对节目的关注。

5 结语

视觉心理学是研究人类视觉心理现象、规律及其应用的一门学科,涉及多学科交叉,讲究的是理论与应用并重,内容颇为广博。以上,笔者对视觉心理学在舞台演艺中的应用做了简单介绍。事实上,各演出单位的演艺工作人员无论是否系统地接受过视觉心理学的专业培训,在实际工作中也都在应用视觉心理学的原理来增强节目对观众的感染力。一台具有视觉冲击效果、震撼观众心灵的好节目,必定从服装化装、布景设计、灯光设计等各方面都密切地契合视觉心理学规律。

注释:

① 来自“颜色视觉心理学—21世纪应用心理学系列教材,主编林仲贤,北京中国人民大学出版社 2011年6月 P147表12-4。”

② 来自“舞台灯光知识简介,中央戏剧学院,黄风,《戏剧创作资料(内部刊物)》,山西省文化厅创作室 1987年6月。”

[1] 刘晓玲. 视觉神经生理学(第2版)[M] . 北京:人民卫生出版社,2011.

[2] 陈霄. 基于视觉显著特征的目标检测方法研究[D]. 吉林大学. 2013.

[3] 陈云彪. 基于视觉注意机制的感兴趣目标的检测与跟踪[D]. 厦门大学. 2014.

[4] 张会. 基于视觉显著性的目标识别[D]. 杭州电子科技大学. 2014.

[5] 杨伟. 选择性视觉注意机制及其在图像处理中的应用[D]. 西安电子科技大学. 2012.

[6] 梁晔,刘宏哲. 基于视觉注意力机制的图像检索研究[J]. 北京联合大学学报(自然科学版),2010.

[7] 张阳,彭春花,孙洋等. 视觉返回抑制的认知机制[J]. 心理科学进展,2013(11):1913-1926.

(编辑 张冠华)

Talking about the 'Vision' and 'Visual Psychology' in the Performing Arts

CHANG Shi-chang, HU Hui-feng, YANG Zhi-hong

(Institution of Art and Science Technology of Shanxi Province, Taiyuan Shanxi 030001, China)

Visual effects and visual psychology in the performing arts are inseparable. Combining the examples of performing arts, the writer outlined a number of knowledge about visual psychology in this paper.

performing arts; visual psychology; visual experience; selective attention mechanism

10.3969/j.issn.1674-8239.2015.07.013