全景声应用引发的思考

甄 钊,张晓月

(北京电影学院录音系,北京 100088)

音响技术

全景声应用引发的思考

甄 钊,张晓月

(北京电影学院录音系,北京 100088)

通过对若干影片的声音创作与观众反应的调查,分析了近年来全景声技术在电影声音制作、发行中面临的问题,主要涉及新技术对电影视听语言的影响,分析创作思想进步的历史规律,商业运作与创作态度的关系,影片题材与声音格式的契合等问题;对于全景声的技术应用、学术研究和艺术创作表明自身态度。

全景声;视听语言;声音效果;创作;观众

2012年4月29日,Dolby实验室公布了新一代音频系统 Dolby Atmos(杜比全景声),此后几年来,以全景声为代表的新一代电影声音格式在全球影业形成技术热点。声音技术的突破再一次成为商家看好的票房因素,在好莱坞大片的带动下,许多国产影片也竞相尝试运用这种新技术。

作为一个历史现象,全景声的到来既是偶然也是必然。笔者试图以几部影片为例对全景声及其应用中产生的问题作一探讨。

思考一:《地心引力》——视听语言的语法演进

虽然《地心引力》被某些观众诟病,诸如影片叙事单调,主题简单,缺乏跌宕起伏、冲突明确的情节;并且由一个缺少对白的角色贯穿影片,人物缺少情感铺垫,限制了演员演技的发挥等,更不用说在思想性上有所升华。

另一种评价则认为,导演阿方索·卡隆似乎有意为影片选择一个主题简单如神话般的“求生故事”,将与世隔离的绝望、绝处逢生的渴望浓缩于人生最黑暗的时刻,在一个小小的未知空间,经历生死与重获新生的情感历程。卡隆将追求、期待、情感和叙事与复杂的电影视听元素尽可能地剥离,使观众在观看影片过程中不仅仅局限于视听感官刺激,而同时体验到我们生活中从未经历过的强度和压力,从而获得深层的情感释放。正如影评人Wesley Morris对影片的感受—— “This movie weighs so much, yet contains so little(这部电影的份量很重,但内容很少)”①。

无论观众和影评人是怎样看待这部影片,笔者仍认为这是近年来利用新技术进行视听语言探索的典范。但愿这种认同感不仅仅是作为专业电影声音工作者的自我陶醉而已。

从创作角度讲,阿方索·卡隆是一位在声音方面有控制力和创新精神的导演。他给予声音部门和作曲家的创作空间,是世界范围内大部分导演都不能相比的。他在谈及这部电影时说道:“声音对于叙事的作用非常重要。在太空中是无声的,所以画面上对应的声音是通过转化来完成的,宇航员所听到的声音是通过接触物品,由身体的振动来传播的,所听到的声音都像被蒙上一层东西的感觉,与现实中的体验会很不一样”。

从声音制作观念来看,《地心引力》利用新技术手段进行声音创作的成熟度也很高。声音创作的成功,使这部影片成为杜比公司推广全景声技术的极佳范例。

《地心引力》的声音创作之所以被认定到视听语言创新的高度,是因为整部影片的声音运用非常节制,并不因为采用某种新技术而有意显示自身的存在,而是完全依照人们的视听心理和符合基本物理定律的原则来设计影片中的声音。影片视听关系匹配自然,使体验真实再次成为讨论影片声音创作的话题。利用全景声技术手段在这部影片中对于太空环境的营造和听觉体验的创意,极大地扩展了声音在电影中的寓意与应用范畴。它绝非仅仅是为了突出全景声的技术优势而完成的炫技之作。

然而对于普通观众来讲,这部电影在视听语言方面的探索注定不会成为关注点。从各种媒体对全景声的介绍也可以看出,即便是Dolby官方宣传的重点也并没有体现出全景声在视听语言上所呈现出的“质变”,或许也是隔行如隔山,观众并不知“为了观众”之益,这不能不算是一种悲哀。更有甚者,影片为了还原外太空真实体验而运用全景声所做的尝试反而令某些观众感觉沉闷枯燥。从专业角度来看,《地心引力》所代表的技术革新与视听语言的语法创新对业内人士来说将是未来若干年主要研究和探索的领域,过早地苛求观众能感知其深意也确是强人所难,培养而不是简单迎合观众似乎也应该是电影业不得不面对的一个问题。因而,在当下的市场氛围中,全景声也只能被拿来当作片商们的掘金噱头。

说到票房吸金术,3D影像技术近年来一直是佼佼者。从2008年中影公司发行《地心历险记》以来,3D电影在中国市场的票房极佳。然而早在2011年,美国宏桥信托投资公司(BTIG LLC)的分析学家理查德· 格林菲尔德在《惊涛骇浪》的分析结果中写道:“美国消费者正在拒绝3D”②。2012年,北京新影联影业有限责任公司总经理周铁东在接受采访时谈到:“在北美市场,3D电影的票房已经越来越少了,总体呈下降趋势。但在中国,3D影院建设还呈上升态势。如果把3D电影发展趋势画一个开口向下的抛物线,中国现在处于左边的递增区间,而北美地区在2010、2011年时已经达到顶点,现在已经在抛物线右侧,开始递减。”③2013年,《地心引力》是以2D/3D/IMAX三种版本同时北美上映的。“3D并不是电影的方向。哪怕在3D的巅峰时代,它必须是2D、3D联发。2D足以满足观众到影院去看电影的观影体验。”④2014年则在国内普遍出现好莱坞“特供3D”的情况。虽然中国市场中仍然把3D画面当作吸金法宝,但2014年以来一线城市观众对3D影片的热度也在不断递减。

《地心引力》声音效果设计工程

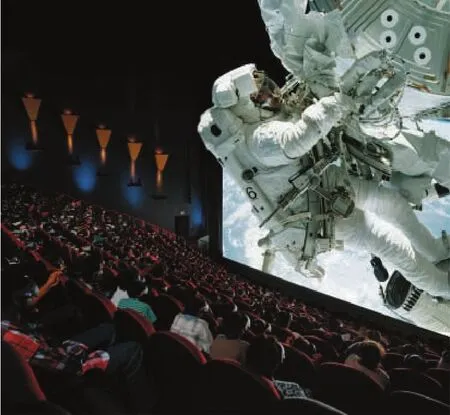

放映《地心引力》的3D IMAX影院

那么全景声会不会像3D电影一样好景不长呢?站在电影声音技术发展史的维度来看,全景声只是目前世界范围内开发的沉浸式多声道系统中发展较为成熟、应用最广的一种制式,它得益于Dolby公司长期以来在电影声音领域的技术积累和创新。它不同于5.1之后的诸如7.1之类的过渡制式,其分别基于对象与声床的还音系统设计,的确是将录音师的创作设计思维从制作流程前端转移到了影院,从这个意义上是制作思路及手段的巨大改变。

从票房角度来看,观众在票价中为全景声买单的比例与3D画面相比实在是微不足道。作为全景声的电影声音创作也依旧是帮助电影保持其本体特性,或者说成为观众选择必须在影院观影的条件之一,尽管Dolby也在分步骤地积极推进全景声的家庭化。

正如3D影像热一般,虽然全景声的到来给电影业内带来了巨大的撼动,各制作单位不甘人后,纷纷尝试用其制作影片,来自各方的学术讨论和制作研究也在积极进行。但其复杂的学术性与市场的推广方式决定了普通观众对全景声的认识只能止于满足猎奇心理和尝鲜体验阶段。绝大部分的观众出于影院位置、画面优先、票价等原因不会主动选择全景声,真正起作用的莫过于影院捆绑等营销手段的影响。

2014北京国际电影节上,对于中国电影市场3D画面热度不减,阿方索·卡隆表示:3D影片制作尚待提高,应该警惕粗制滥造;如果大部分上映的都是处于商业考虑的掺水的3D影片,那不见得是一件好事。 阿方索·卡隆表示出对于时下以3D影像技术作为单纯掘金手段的担忧:“这种影片虽标榜3D,却没有好的3D视觉体验,反而让影片显得很无趣。我喜欢的3D影片是有机结合的那种。3D画面可以是影片制作的利器,不过并非时时都需要。为了发挥其有力的补充与强化作用,最好的办法是在影片设计与拍摄前期就应该有所规划。”

同样的现象也发生在全景声上,一方面,在商业利益的驱使下,仅仅为了做噱头而加工成全景声格式的影片并非鲜见。除了商业电影,在其他方面对全景声及相关概念的消费莫衷一是。这些现象无不折射着急功近利的心态,也严重透支了全景声应有的价值和声誉。

思考二:《变形金刚4》与《星际穿越》——作者表达与观众接受的错位

一个简单的事实令人不得不正视:回顾百年电影史,有声电影以来的历次技术革新,声音技术总是超前于画面若干年,但视觉元素主导观众感知依然是不争的事实。围绕声音,一些基本的叙事技巧尚未得到观众的理解,至于是不是全景声相比之下自然是非常次要的问题。最令人讶异的便是观众对声音缺失的迟钝:在一次《变形金刚4》的放映过程中,笔者发现影院放映声压级过低,但在长达三个多小时的观影过程中,没有一位观众因为此原因而提出异议,依然看得津津有味。而作为声音专业工作者,笔者却不得不充分体验一番脑补的过程。2014年底国家新闻出版广电总局电影局下发影字【2014】722号特急《关于进一步提高放映质量的通知》,要求各院线影院保证放映质量,主要是保证银幕亮度和声压级。这清楚地表明,前述现象绝非个别,而是电影放映环节长期、普遍的痼疾。

市场再一次残酷地证明:票房掘金者对于声音的缺失并不在意。在谴责片商糊弄观众之余,更令人惊讶的是,即使今天在北京这样的一线城市里,电影观众对《变形金刚》这类好莱坞大片在听感上的严重不足竟然如此容忍,只是完全接受数字特技画面的结果。要知道声压级不足导致缺失最多的正是影片的音响效果,而有趣的是《变形金刚》这类影片的卖点之一便是它的声音效果。这也再明确不过地告诫我们:电影声音文化的普及任重道远。

《变形金刚》的混录

然而,另一部影片的放映过程却可以从另一个角度审视观众对电影声音的接受能力。近期,《星际穿越》导演克里斯托夫·诺兰回应了观众对其影片中音乐、效果声过大,致使人物对白听不清的质疑。诺兰称,这绝非失误或者故障,而是精心设计的声音效果。诺兰一直希望在电影声音的使用方面有所突破,《星际穿越》中他终于实现了“冒险和创新”。诺兰坚信在电影中“声音和画面一样重要”,他从不认为只有通过对白才能清晰地表达故事和情感,用画面和音响做多层次的配合也能达到同样的效果。

然而通过多方考证,可以看到这种质疑是世界普遍现象。有些影迷会尝试几家影院,坐在不同位置,选择不同画面格式,甚至尝试戴助听器类的器材看电影。这种现象印证了有声叙事电影的制作必须保证对白清晰的缘由——观众期待。绝大部分的观众在观影过程中获取信息的主要来源之一是对白。还有一些数据表明,中国二、三线城市观众更加乐于接受译制片,原声加对白字幕并非他们的第一选择。可以想见,在这样的现实面前,诺兰对声音元素真实感的探索显然过于前卫。《星际穿越》影片全景声制作的艺术探索在观影习惯的巨大惯性面前是如此的苍白乏力,在好莱坞主流商业片中,这样的声音设计的确是非常“冒险的创新”。这多少显得全景声的探索高处不胜寒。

思考三:《催眠大师》——电影题材与声音格式的契合

北京,2014年4月21日——杜比实验室宣布,影片《催眠大师》采用杜比全景声技术混录和发行。

电影从无声到有声、从单声道到4-2-4立体声、再到5.1分离多声道。一路走来的历史经验与教训告诉我们,即使全景声的表现力远超5.1,但是在创作中依然应当警惕盲目炫技。全景声的普遍运用不应该成为干扰影片整体创作的因素。

不可否认,某些影片类型、题材、场景极其适合用全景声手段表现。

《催眠大师》玻璃弹球在地板上滚动的场景中,全景声能以其顶部声道和精确的定位能力令观众明确地感知“来自于头顶的声音”。与此同时,画面中的男女主人公都在随着声源往上看,不仅能给予观众身临其境的感受,更重要的是声音的空间融入了叙事的场面调度。

《地心引力》中女主人公修理卫星时不小心使一颗螺丝向观众面前飘移。结合3D影像与全景声影院前方的精确定位,使观众感觉男主人公伸出手在自己面前抓住了那颗螺母。这两个场景的声音设计都与情节或人物动作直接相关,表现得很自然,不会给人以为了炫技而强行添加的生硬感。

《催眠大师》主人公的视线与全景声声像形成场面的空间调度

一直以来,固有的思维定式认为,只有像《蜘蛛侠》这样的超级大片才适合用全景声来包装。而《一九四二》、《十二生肖》、《西游降魔篇》等国产影片在近年纷纷尝试全景声技术。那么究竟什么类型的影片才适合采用这样的声音格式呢?

任何一种电影新技术在最初投入应用时,为了满足观众的猎奇心理,一定会被用来竭尽所能地表现视听奇观。但电影作为一门艺术,不会仅仅满足于庞大场景和视听奇观的营造,同样需要安静、平和、深沉的场景氛围,在这样的影片中全景声是否还有意义?答案是肯定的,它同样适用于表现安静的场景,而这样的场景恰恰是声音制作中最困难的部分。试想:耳畔回荡着大片山林在微风吹拂下的声音层次将会是多么美妙、神奇的体验。

结语:电影声音的表达依赖于什么?

技术发展总会引起新的美学探索,技术的过度滥用或炫技也曾短暂地引起过视听语言的退化。对于全景声的出现,应该采取冷静的态度。《地心引力》是比较冷静处理的模版,透过其声音的绚烂外表,更加关注其中沉默寡言的女主人公的喘息声对人物心理的表达,更加关注声音跟随镜头在女主人公面罩内外移动的细节变化所产生的情感过程,更可以体会到在看似不羁的男主人公出现时播放歌曲给人的慰籍。《星际穿越》也并没有滥用新技术,而是由录音师老老实实地开着车在玉米地中一遍又一遍地录制效果素材。电影声音就在这巨细靡遗之间,证明了其不可替代的作用。

《星际穿越》的效果录制

回首当年,还处于单声道时期的新浪潮电影,由于技术和成本的局限,大部分影片都未必能采用成熟的录音工艺。然而声音制作技术的简陋并没有阻碍《四百下》、《精疲力尽》等对电影语言的贡献。引用米歇尔·马利在《新浪潮》艺术中对特吕弗电影《顽童》的评价:“《顽童》的丰富性,恰恰来自这种事后加以确切说明的散发着怀旧之情的画外音,以及与影像展现的或者带有地方口音的自发对话片段表达的丰富细节之间的关系。” 是声音与声音之间的关系及蒙太奇手法使特吕弗这部处女作展现出无以复加的魅力,这种做法也被马丁·斯科西斯等新好莱坞电影导演借鉴,成为电影声音创作的一个基本规律而广为运用。

基于以上分析,笔者认为电影声音的创作应该更多地把关注点放在视听语言自身的完善和视听表达的创新。至于技术的层面,则是在条件具备的前提下以平常的心态进行运用。没有条件使用新技术也无需困扰,电影声音的表现力并不只存在于触手可及的技术层面,而更多地存在于创作者的头脑和艺术表达中。

注释:

① 引自《Review∶ Alfonso Cuaron’s Gravity and the simple stories of complex cinema》,http∶//thestake.org/2013/10/08/review-gravity-and-the-simple-storiesof-complex-cinema/。

② 引自《3D电影衰落,好莱坞发愁?》,http∶//www.cnbeta.com/ articles/144507.htm。

③ 引自《专访周铁东:3D不是未来电影发展方向》,http∶//www. guancha.cn/art/2012_05_03_72229.shtml。

④ 引自《好莱坞只为第三世界市场拍3D是因为太贵了?》,http∶//cul. qq.com/a/20141219/052254.htm。

(编辑 杜 青)

Reflections Caused by the Applications of Dolby Atmos

ZHEN Zhao, ZHANG Xiao-yue

(Sound Recording Department of Beijing Film Academy, Beijing 100088, China)

Through the investigation of sound creation and audience response on a number of films, the author analyzed the problems of dolby atmos faced in the distribution of film sound production in recent years. This is mainly related to the impact of new technology on the cinema visual languages, historical laws of analysis creative thinking, the relationship between business operations and creative attitude, conjunction of the movie themes and sound formats;For the technical application of dolby atmos, academic research and artistic creation show its attitude.

Dolby Atmos; audio-visual language; sound effect; art creation; audience

10.3969/j.issn.1674-8239.2015.07.004