知识创造行为与组织惯例的演化博弈及其仿真研究

李柏洲, 赵健宇, 郭 韬, 苏 屹

(哈尔滨工程大学 经济管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

知识创造行为与组织惯例的演化博弈及其仿真研究

李柏洲, 赵健宇, 郭 韬, 苏 屹

(哈尔滨工程大学 经济管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

以演化博弈模型为主要理论工具,在对知识创造行为与组织惯例关系予以描述的基础上,构建知识创造行为与组织惯例的演化博弈模型。通过求解复制动态方程,分析不同条件下知识创造行为与组织惯例分别达到演化稳定均衡的策略。研究结果表明:知识创造行为与组织惯例的匹配属于动态、重复博弈过程,参与博弈的预期收益、激励成本、转换成本直接决定演化稳定策略且影响个体对知识创造行为与组织惯例的选择,知识创造行为则倾向以承袭为主的保守策略。演化博弈方法的引入为知识创造行为和组织惯例的研究开辟了全新视角,也为相关领域的进一步探索提供有利的理论支持。

演化博弈;知识创造行为;组织惯例;仿真

0 引言

知识经济时代,知识已经成为组织重要的竞争武器,组织重心也已从物质资源的调配转移到知识资源的管理。为了适应瞬息万变的外部环境,组织应更加有效地管理内部环境。其中,如何处理知识创造行为与组织惯例的关系是组织进行内部环境管理的重点[1]。

组织惯例(Organization routines)的概念最早应用于人类组织问题的研究中。此后,管理学和组织学领域的学者对惯例给予了广泛关注,其中最具影响且被普遍接受的观点由Nelson[2]提出,他认为惯例是组织做事的方式,并贯穿于组织运营的全过程中。以其观点为核心,关于惯例的研究日渐丰硕,如Pentland[3]将惯例看作是指导组织按照常规方式进行运营活动的信息集合。Becker[4]指出,惯例的存在帮助组织根据以往成功的经验对现实状况做出判断。梳理后发现,此类研究的核心理论是基于有限理性和知识分散性提出的惯例,将惯例视为组织记忆和缄默知识的载体,惯例间的差别是构成组织间差异的特征。Felin[5]也据此将惯例定义为组织因习惯势力或其他原因而遵守的行为惯性和秩序层次。然而,由于环境的变化并不确定,因此组织惯例可能无法时刻适用于环境,此时组织需要对现有的惯例进行调整和创新。Massini[6]在对西方和日本大型企业组织惯例的研究中指出,当组织的现有惯例不能为组织带来更多的利益时,组织应借助创造行为更改现有的惯例。Becker[7]进一步强调,一旦组织现有惯例的经营条件发生变化,组织惯例必须要发生变化以适应环境。由于惯例是组织记忆的知识,故知识创造行为是组织进行惯例改进的有效方法。当创新行为发生时,变革可能随即产生,此时,组织如何使新的组织惯例与知识创造相匹配,进而有效推动创新的执行对组织发展具有至关重要的作用[8]。

目前,已有案例证明了知识创造行为与组织惯例间匹配的重要性,如王永伟[9,10]对Nokia,Apple及TCL三家知名企业的分析。也有学者基于传统经济学的视角对组织惯例与知识创造行为的关系及变化特征等进行了研究Zollo[11]。然而,知识创造行为的发生与组织惯例的更新是一个动态的过程,以战略管理和传统经济学为视角解读这个动态的过程尚存欠缺之处。同时,目前的研究普遍聚焦于“创新行为与组织惯例的内涵”及“惯例的变动观”两个问题上的理论探讨,缺少对于知识创造的不同行为对组织惯例更新的实质性分析。有鉴于此,本文在理论分析的基础上,以演化博弈模型为主要工具研究知识创造行为与组织惯例间的关系,通过演化稳定策略求解及相关的仿真模拟,论证知识创造行为与组织惯例的匹配关系,为组织的实际应用提供切实的指导。

1 理论基础

虽然Lepak[12]和Campbell[13]先后指出,知识创造是组织在外部环境中生存,通过提高收益进而在竞争中脱颖而出的组织行为。但现实的情况是,在全球竞争日趋白热化的今天,很多组织的知识创造周期虽然缩短,但其仍无法在环境中长久地生存。Klarner[14]认为,造成该现象的主要原因是组织的知识创造行为与现有惯例间产生了冲突并引起了组织变革,以短期盈利为目标的组织多半很难对其进行妥善解决,导致长青组织微乎其微,突出了知识创造行为与组织惯例匹配的重要性。

分析知识创造行为与组织惯例的匹配应先明确组织惯例对组织演化的影响。组织惯例在组织演化过程中储藏了大部分组织信息,成为组织记忆的载体是指导组织发展和决定组织行为方式的基因。Nelson[15]认为,惯例对组织的影响主要体现在组织惯例的默会性、路径依赖性、稳定性和学习性等方面。

首先,组织惯例是组织做事的方式。组织是由不同的独立个体构成,个体在长时间从事生产活动、市场行为进行物质、能量和信息的交换时,会逐渐积累并形成一种常规性或固有行为模式。这种模式一旦长期存在将演变为组织惯例,并对在的日常活动产生一定的约束。

其次,组织惯例具有默会性。Feldman[16]将惯例称为某种组织范围内的规则和习惯形成的实践模式,认为惯例执行具有默会性。由于组织惯例通常能够直接引导个体熟练地进行某项工作,但却很难将其原理进行阐释,故部分学者将惯例默会性总结为“熟练工种”,典型如汽车驾驶、钢琴演奏等。可见,默会性作为组织惯例中记忆效应的核心,引导个体对于惯例的执行,决定惯例的实际功能。

再次,组织惯例具有路径依赖性和稳定性。惯例的形成是一个随着组织历史发展逐渐积累的过程。惯例的发展受到传统惯例形成时的影响,并根据以往优势状态时的信息对结果进行反馈,以不断获得经验增加自身的稳定性。因此,组织惯例的操作状态在许多方面趋于自我维持,组织偏离现有惯例可能会遇到困难,但若仅仅维持现有惯例,惯例反而可能成为桎梏组织发展的瓶颈。

最后,组织惯例具有学习性。惯例的学习性主要指惯例信息的更新和改进,即在不确定的条件下,组织为了更好的适应环境,借助个体的某种行为对现有惯例进行调整和改变,通过搜寻和建立新的惯例,改变自身的特征和结构。

Avadikyan[17]认为在不确定性的条件下,组织采取各种有意识的适应性创新行为是理性的。其中环境选择起刺激和引导的作用,通过刺激和引导,组织相应地采取某项创新行为以期适应变化。作为组织行为的一部分,知识创造行为在一定程度上受到组织惯例的制约,而组织惯例的形成又与组织演化过程密切相关。Koveshnikov[18]认为该情况体现了知识创造行为与组织惯例的交互关系。组织的演化是一种对惯例进行“选择”和“变迁”的过程,如果现有的惯例无法满足适应性发展的需要,则组织势必调整和改变现有的行为模式,甚至创造新的惯例。由此,王永伟[10]指出,知识创造是对组织惯例的创新,其中选择决定了惯例能否适用及创新能否获得主导地位,变异则意味着新惯例的产生。然而,鉴于传统惯例与知识创造行为可能出现相悖的情况,Nelson[19]强调,如果知识创造不能克服组织惯例对其带来的影响,或惯例自身不能及时做出调整,那么知识创造行为依然在原有组织惯例指导下进行,可能给组织知识创造和演化带来风险。可见,知识创造行为与组织惯例的匹配不仅决定了创新选择的成败,而且对组织演化产生深远影响。据此,结合上述理论提出本文的研究基础:环境的刺激引导组织的知识创造行为,知识创造行为与组织惯例相互影响,组织惯例与知识创造行为的匹配决定组织演化的结果。

2 模型的建立

1973年,Smith[20]首次提出了演化稳定策略(Evolutionary Stable Strategy),由此演化博弈理论(Evolutionary Game Theory)正式形成。演化博弈理论在充分结合博弈论规范分析优点的同时,将其与演化理论的时间不可逆特征相结合,成为分析社会习惯、制度或模式等形成的重要方法[21]。演化博弈以“有限理性”和“学习能力”替代了传统博弈论关于主体完全理性的假设Simth[22]。有限理性决定了博弈双方不可能在每个单次博弈中均找到最优的均衡点。因此,演化博弈理论认为群体中的博弈行为者不能始终对自身的决策做出准确预测,只能是通过个体间的不断模仿、复制、学习等过程来完成Young[23]。其中一种策略的支付比种群的平均适应度高,该策略就会在种群中发展,表现为种群中使用某策略的个体占种群理论的增长率大于零,即复制动态方程。

知识创造行为与组织惯例博弈模型建立的思路源于Nelson[2]和Nonaka[24]提出的惯例演进模型。Nonaka认为,惯例的演进是以知识为基础的互动和学习的动态演化过程。在此过程中Geogr[25]指出,知识创造行为的改变性特质会影响惯例的演进,是组织以提高未来收益为目标,寻求对现有惯例进行改变的预期。惯例的述行理论认为[16],组织惯例之所以难以改变,其实质在于组织期望的知识创造行为能否激活执行个体的意愿,使其感知到为了组织的长远发展,惯例的更改势在必行。其中,个体关于表述与执行的主观性体现了博弈成员有限理性特征。由于组织中的部分惯例可能是组织形成现有竞争优势的依托[26],为了防止改变惯例的行为引发风险较大的组织变革,组织需要在执行知识创造行为的战略决策中更加理性地进行选择[27]。据此,结合知识创造行为与组织惯例的本质和演化博弈的特征,进行两者交互关系的探讨需做出合理的假设。

2.1 基本假设

引入Simth[28]关于演化博弈的理论前提提出假设:

假设1 组织知识创造行为与组织惯例的博弈过程遵循演化博弈理论中行为主体的有限理性原则。博弈双方不能完全了解参与博弈的全部信息,对决策结果也无法完全预测。博弈主体只能以一定的概率推测知识创造行为与组织惯例的关系,并用期望值对自身的收益予以估计。

假设2 认为知识创造行为与组织关系的博弈过程属于混合策略博弈过程。区别于纯策略博弈,混合策略博弈允许博弈过程中行为主体具有多样性,相应地,行为主体采取的策略也具有多样性,如表1所示。

混合策略支付矩阵说明博弈双方的期望收益不再是传统博弈论中的单一性收益。对演化博弈混合策略期望的求解应考虑各种策略发生的概率。假定主体1中选择Tactics 1的概率为p,主体2选择Tactics 3的概率为q,则Tactics 2的发生概率为1-p,Tactics 4的发生概率为1-q。主体1的期望收益表示为:

E1=p[qs1+(1-q)s2]+(1-p)[qs3+(1-q)s4]

假设3 知识创造行为与组织惯例的博弈模型遵循随机匹配原则。由于知识创造行为及其组织惯例对组织的影响具有不确定性,故考虑两者对组织核心竞争力的影响[29],引入William[30]的观点,将知识创造行为与组织惯例看作是两个组织中存在的种群,博弈的策略借鉴Felin[31]对知识创造行为类型的划分,包括承袭及再造两种策略;以及Nelson[32]关于组织惯例应对方式的划分,包括遗传和变迁两种策略进行博弈,保证事件发生的客观性。

假设4 知识创造行为与组织惯例的博弈是重复博弈过程而非单次博弈行为,无法及时判断博弈的最优结果。由于选择博弈的双方具有不确定性,博弈主体需要结合自身的经验进行不同策略的选择,在经过多次重复博弈后达到最终的均衡状态。

2.2 支付矩阵的建立

定义知识创造行为A可以选择的策略包括“再造”和“承袭”两种,表示为A1和A2;定义当知识创造行为做出“再造”和“承袭”策略时,组织惯例B针对知识创造行为A的策略分别采取“变迁”和“遗传”两种策略,表示为B1和B2。

根据Stenroos[33]对知识创造成本的研究结论,假设知识创造行为A可以为组织获得的期望收益为Pe0,认为知识创造行为A的期望收益即为削减组织惯例B为组织带来的损失。同时,假设知识创造行为A发生的激励成本为C1,组织惯例B的转换成本为C2,用Pe1,Pe2分别表示当前状态下知识创造行为A及组织惯例B为组织带来的实际收益。由此得到不同策略下,知识创造行为与组织惯例的博弈支付矩阵。

表2 不同策略下知识创造行为与组织惯例的博弈支付矩阵

表2所建立的博弈支付矩阵描述了知识创造行为中“再造”和“承袭”策略分别对应的期望绩效。参与博弈行为主体的期望绩效与组织在当前状态下的知识创造行为A、组织惯例B、知识创造行为的预期收益、预期损失、相关激励成本及转换成本等因素有关。

3 模型分析

3.1 复制动态方程求解

假设知识创造行为A选择再造的概率为x,选择承袭的概率为1-x;相应地,组织惯例B选择变迁的概率为y,选择遗传的概率为1-y。由此建立知识创造行为A的复制动态方程,两种不同策略的期望分别用EA1、EA2表示。

(1)

(2)

根据表2,将组织采用知识创造行为A的期望绩效表示为:

(3)

将式(2)代入式(3),将期望绩效表示为:

(4)

得到知识创造行为的复制动态方程:

(5)

同理,组织惯例B的两种不同策略期望分别用EB1、EB2表示:

(6)

(7)

根据表2,将采用组织惯例B的期望绩效表示为:

(8)

将式(7)带入到式(8),将期望绩效表示为:

(9)

得到组织惯例B的复制动态方程:

(10)

3.2 演化稳定策略分析

(1)对知识创造行为进行演化稳定策略分析,由式(5)可得:

(11)

求解式(11),得到复制动态方程的三个稳定点:

(12)

根据演化稳定策略分析的要求,对式(11)再次进行求导:

(13)

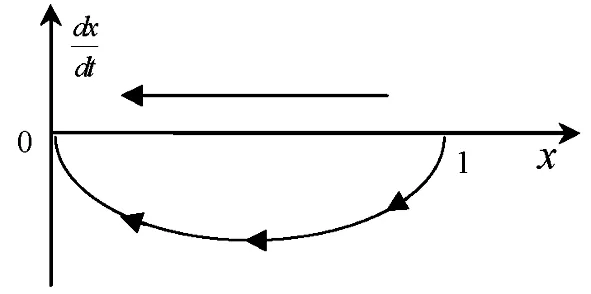

图1 知识创造行为A的复制动态相位图

结合式(12)对知识创造行为A进行分析:

(14)

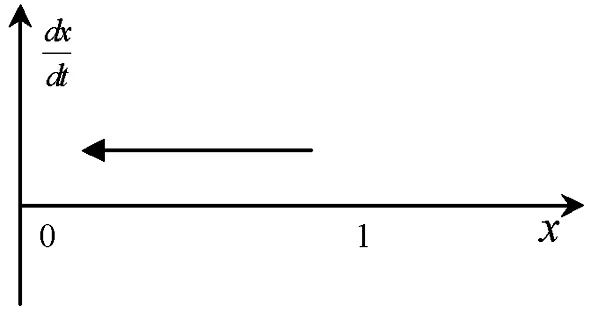

图2 知识创造行为A的复制动态相位图(y>2(C1-Pe0)/Pe0)

图3 知识创造行为A的复制动态相位图(y<2(C1-Pe0)/Pe0)

(2)组织惯例B进行演化稳定策略分析,由式(10)可得:

(15)

求解式(15),得到复制动态方程的三个稳定点:

(16)

根据演化稳定策略分析的要求,对式(15)再次进行求导:

(17)

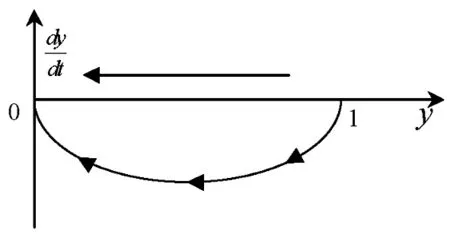

结合式(16)对组织惯例B进行分析:

图4 知识创造行为A的复制动态相位图(C1>3/2Pe0)

(18)

图6 知识惯例B的复制动态相位图(x>2(Pe0-C2)/Pe0)

图7 知识惯例B的复制动态相位图(x<2(Pe0-C2)/Pe0)

(3)知识创造行为与组织惯例的动态演化过程

综合上述理论,进一步地,将演化博弈双方的复制动态关系表示为一张二维的平面坐标,如图9所示。

维的主导力量。

图9 博弈双方的均衡点相位图

根据图9,点N1和N2是演化稳定状态点。其中N1表示组织不存在知识创造行为,组织惯例保持稳定状态。N2表示组织加大了知识创造的力度,实行知识的再造工程,组织惯例采取变迁策略。图9的右上区域表示双方行为的收敛点N2,即系统收敛至最优均衡。在图9的左下区域,双方行为收敛于N1,即系统收敛至劣均衡。图9的其它区域双方行为的收敛方向不确定,讨论:

1)如果试图以最大概率收敛于最优均衡,则组织知识创造行为和组织惯例的策略选择落在图9的右上区域,此时要求:

(19)

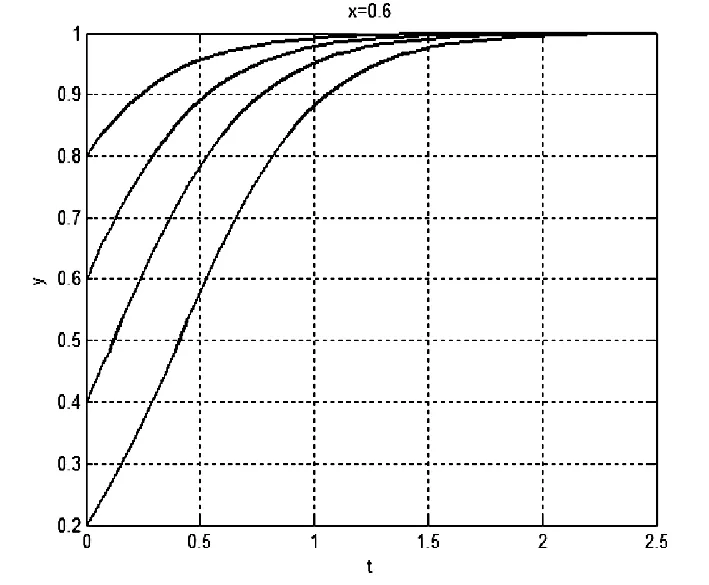

①以式(17)为基础,以0.5为节点。假设x>0.5,本例取x=0.6,则组织惯例策略随时间变化的动态演化过程如图10所示。由图10可见,各组织惯例策略初始概率下,其变迁策略最终收敛于1,即当组织采取知识创造行为的再造策略时,随着执行力度的增大,现有行为与组织惯例产生冲突的概率越高,引发组织变革的可能性越大,组织惯例将采取变迁策略,该结果完善了Huang[34]关于组织变革的观点。

②以式(13)为基础,仍以0.5为节点。假设y>0.5,本例取y=0.6,则组织创造行为策略随时间变化的动态演化过程如图11所示。由图11可见,各知识创造行为策略初始概率下,其再造策略最终收敛于0,即组织惯例对知识创造行为的变迁越明显,组织实现知识再造策略的可能性越低,承袭策略更受青睐,由此验证了Weerakkody[35]关于知识再造工程的结论。

图10 x=0.6时的知识创造策略演化过程

图11 y=0.6时的组织惯例策略演化过

3.3 仿真分析

根据Liu[36]的观点,知识创造行为能否产生取决于激励的额度和回报是否达到参与主体对可能获得有益的预期判断。知识创造行为以具有决策活性的个体为参与主体,个体具有自治性、可通讯性、适应性和能动性等特征,通过相互间的交流及自身与环境的互动产生知识创造行为。相应地,组织惯例随着知识的不断更新和改进、学习和积累发生演化[37]。在知识创造行为与组织惯例的博弈关系中,正是多个个体与环境以及与其他个体间的相互作用,在不断改变着个体本身并改变着环境[38],进而使两个系统呈现了多变性和不可预测性。基于适应性造就复杂性的观点,认为个体在知识创造行为与组织惯例的选择是决定其自身适应性的关键因素,由此令组织在演化过程中呈现出足够的复杂性、涌现性和稳定性[39]。而个体则基于自身的认知能力,结合外部因素的作用,有意识地在反复的博弈过程中做出适应性选择,用以提高自身在组织中的适应度[40]。

基于上述分析,以演化博弈的分析结果为基础进行智能体仿真:

(1)仿真模型设计

设定组织中存在多个独立的主体(Agent),由于知识创造行为与组织惯例是动态的博弈过程,故借鉴Arthur模型[41]设定中的进入顺序,设定仿真的每一步长进入一个主体,该主体对两种策略(知识创造/惯例;再造/承袭)进行选择。仿真以主体进入博弈环境内的选择描述在不同激励成本C1、知识创造的期望收益Pe0及组织惯例转换成本C2情境下,知识创造行为与组织惯例的关系。

为了使仿真的结果更具针对性,设定主体的仿真具有以下规则:①组织只针对一种技术(或产品)进行知识创造,主体进入情境的数量和次序,以及仿真的步长均为随机。②主体的选择仅代表在不同参数影响下知识创造行为与组织惯例的匹配关系,并不代表选择的其它属性。当主体进入情境后,根据变量的初始值和变化情况进行自然选择变换。③为方便观测,仿真为二维视图,同时加入数量观测图(“population”,表示主体选择选择知识创造行为或组织惯例的多少)及比例观测图(“share”,表示选择该策略或行为的主体占所有主体的比例),其中x轴为步长,y轴为比率,时间点均为随机抽取。④仿真设置了包括知识创造的激励成本C1、期望收益Pe0和组织惯例转换成本C2三个主要变量的初始值,以调节主体对知识创造行为、组织惯例及知识创造策略的选择。⑤仿真中变量的变化区域以演化博弈模型的结果为准。

(2)仿真图样

以上述理论为基础,选择Netlogo软件对模型结果进行仿真。根据演化博弈模型中初始参数C1、C2及Pe0的关系,仿真模拟了如下几种情况:

a)根据知识创造A的演化稳定策略,考虑C1与Pe0的关系。设定激励成本C1与期望收益Pe0的初始值相等,C2恒定。以主体选择知识创造行为的再造策略与承袭策略为例(绿色方形代表选择再造策略,紫色圆形代表选择承袭策略),仿真结果如下:

b)根据组织惯例B的演化稳定策略,考虑C2与Pe0的关系。设定在组织惯例的转换成本C2与期望收益Pe0的初始值相等,C1恒定。以主体选择知识创造行为或组织惯例为例(红色三角形代表选择知识创造行为,蓝色五星代表选择组织惯例),仿真结果如下:

3.4 进一步讨论

结合演化稳定策略分析及仿真图样,从参数和结果两个方面进行讨论:

(1)参数分析

通过演化稳定策略分析及仿真动态示意图可以发现,预期收益Pe0是博弈双方进行博弈时需要考虑的首要参数。如果在重复博弈过程中,预期收益对组织的吸引程度不足,则此类博弈发生的概率相对较低。在知识创造行为与组织惯例的博弈过程中,预期收益是促使知识创造行为发生的主要驱动力,也是决定知识创造能否成功实施的关键因素。对预期收益的分析不能单一地考虑组织的经济收入增长,需要综合组织的成长性、社会性和价值性等多个方面。当个体产生知识创造行为时,组织评估预期收益应关注当前的隐含成本[42]、学习能力[43]、经验、市场份额及声誉[44]等因素。同时,由于组织惯例对于个体行为的影响具有内隐性,演化博弈模型是以概率的形式分析组织多种可能的期望收益。

知识创造行为的激励成本C1及组织惯例的转换成本C2同样是博弈过程中需要考虑的重要参数。当组织投入足够的激励成本时,新的知识创造行为发生,组织惯例势必要被改变或被新的惯例所替代,现有的竞争优势可能受到损失甚至不复存在。此时放弃原有惯例的损失,以及树立新惯例的投入是转换成本C2的主要构成要素。实际上,组织惯例的变革标志着组织角色的重新洗牌,其中激励成本起到改变现状的驱动作用,知识创造行为则扮演引发组织惯例变革的诱因。激励的成本投入越充足,知识创造行为产生的可能性就越高[45]。同时,知识创造在组织中的实施可能会受到原有惯例特征的影响,组织需要在惯例的转换过程中付出一定的时间进行改变和适应。

(2)结果分析

①知识创造行为与组织惯例的博弈是一个动态演化过程且具有多种方式。以知识创造行为的策略选择为例,博弈稳定均衡说明,知识创造行为倾向于选择“承袭”为主的保守策略,组织惯例则以“遗传”策略应对。博弈过程中,一旦知识创造的预期收益Pe0低于激励成本C1,组织必然选择“承袭”策略,以此规避知识创造过程中的多种风险。然而,根据演化稳定策略,知识创造行为以“承袭”为最优决策的稳定点仅有两个,说明“承袭”策略可能并非知识创造行为的最优策略。演化动态曲线和仿真模拟的结果显示,选择“承袭”反而可能会桎梏组织发展,或在遇到激烈竞争时令组织蒙受损失,此时组织更应选择“再造”策略。

图12 基于个体的知识创造行为与组织惯例

②博弈的仿真图样表明,参数的变化影响个体的策略选择。通过对参数的调节发现,个体对知识创造行为和组织惯例的执行不仅建立在其角色和观点之上,更重要的动力源自组织给予个体进行选择的刺激与驱动作用[46],即参数的大小。同时,数量观测图与比例观测图的变化说明,个体对不同的博弈策略,知识创造行为和组织惯例的选择会随情境的变化而产生调整,即个体的主观能动性决定了组织是延续现有的惯例还是更改惯例。Zollo[11]将主观能动性的变化看作是个体基于知识编码的学习机制对运作惯例和行为能力演进的影响。基于此,用图12表示在知识创造行为与组织惯例的演化过程中,个体对知识创造行为与组织惯例的选择。

③仿真结果进一步验证了惯例演化的内生观理论。当知识创造行为引发组织变革时,知识创造作为可识别的行为模式,需要重复、持续努力去改变建立在传统、风俗和习惯上的组织惯例[47]。同时,博弈的承载对象是组织中的个体,故知识创造行为与组织惯例的演进不仅需要时刻保持与环境的互动,更应该注意种群间的竞争。如果组织以个体为标准对博弈双方进行选择,当实际收益高于改变现有行为的内心预期或种群平均水平时,个体在组织中搜索适合自身发展的行为后,多数倾向于选择知识创造行为。因此,组织在借助种群个体推进知识创造的同时,也需考虑如何改变那些仍坚持传统行为个体的有效方法。

4 结论

知识创造行为与组织惯例的关系是决定组织能否良性发展的重要因素。以现有研究成果为基础,建立了知识创造行为与组织惯例的演化博弈模型。通过复制动态方程的求解及演化稳定策略的分析,认为知识创造行为与组织惯例的策略选择受到组织知识创造的期望收益Pe0、知识创造的激励成本C1和组织惯例的转换成本C2所影响。博弈结果表明,虽然组织知识创造行为倾向于选择“承袭”为主的保守策略,但“承袭”并非是组织发展的最优策略。如果组织期望知识创造行为的个体选择“再造”策略,就必须合理的调整预期收益、知识激励成本与现有惯例转换成本间的关系,合理设定组织对于未来的效益预期,加大知识激励成本的投入并有效控制和降低当前惯例的转换成本。由此,知识创造执行的可能性更高,组织调整或更改现有惯例的可能性越大。仿真结果表明,参数的变化,即期望收益、知识激励成本与转换成本的关系对智能体的策略选择具有重要影响,参数的大小决定了个体对知识创造行为与组织运作惯例的选择,进一步验证了惯例演化的内生观理论。

未来的研究中将尝试建立科学、系统的预期收益、知识激励成本及转换成本的评价指标体系,使其更充分合理地描述知识创造行为与组织惯例的博弈关系。致力于逐步突破博弈关系中惯例数量和层次的限制,使研究成果为解决组织的经营决策问题提供切实的理论依据。

[1] Becker M C. A framework for applying organizational routines in empirical research:Linking antecedents, characteristics and performance outcomes of recurrent interaction patterns[J]. Industrial and Corporate Change, 2005, 14(5): 817.

[2] Nelson R R, Winter S G. An evolutionary theory of economic change[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.

[3] Pentland B T. Conceptualizing and measuring variety in the execution of organizational work processes[J]. Management Science, 2003, 49(7): 857- 870.

[4] Becker M C, Zirpoli F. Applying organizational routines in analyzing the behavior of organizations[J]. Journal of Economic Behavior&Organization, 2008, 66(1): 128-148.

[5] Felin T, Foss N J. Organizational routines and capablilties: historical drift and a course-correction toward microfoundations[J]. Scandinavian Journal of Management, 2009, 25(2): 157-167.

[6] Massini S, Lewin A Y, Numagami T, Pettigrew A M. The evolution of organizational among large western and japanese firms[J]. Research Policy, 2002, 31(8-9): 1333-1348.

[7] Becker M C. Organizational routines: a review of the literature[J]. Industrial and Corporate Change, 2004, 13(4): 643- 678.

[8] Lannacci F, Hatzaras K S. Unpacking ostensive and performance aspects of organisaztional routines in the context of monitoring system: a critical realist approach[J]. Information and organization, 2012, 22(1): 1-22.

[9] 王永伟,马洁,吴湘繁,刘胜春.新技术导入、组织惯例更新、企业竞争力研究-基于诺基亚、苹果案例对比分析[J].科学学与科学技术管理,2012,33(11):150-159.

[10] 王永伟,马洁.基于组织惯例、行业惯例视角的企业技术创新选择研究[J].南开管理评论,2011,14(3):85-90.

[11] Zollo M, Winter S G. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities[J]. Organization Science, 2002, 13(1): 339-351.

[12] Lepak D P, Smith K G, Taylor M S.Value creation and value capture: a multilevel perspective[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1): 180-194.

[13] Campbell T. Learning cities: knowledge, capacity and competitiveness[J]. Habitat International, 2009, 33(2): 195-201.

[14]Klarner P, By R T, Diefenbach T. Employee emotions during organizational change—towards a new research agenda[J]. Scandinavian Journal of Management, 2011, 27(3): 332-340.

[15] Nelson R R, Sampat B. Making sense of institutions as a fact or shaping economic performance[J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 2001, 44(1): 3-54.

[16] Feldman M S, Brian T. Pentland reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change[J]. Administrative Science Quarterly, 2003, 48(1): 94-118.

[17] Avadikyan A, Lierena P, Matt M, Rozan A, Wolff S. Organisational rules, codification and knowledge creation in inter-organisation cooperative agreements[J]. Research Policy, 2001, 30(9): 1443-1458.

[18] Koveshnikov A, Rasmussen W B, Ehrnrooth M,Mäkelä K. A framework of successful organizational practices in western multinational companies operating in russia[J]. Journal of World Business, 2012, 47(3): 371-382.

[19] Nelson R R. Recent evolutionary theorizing about economic change[J]. Journal of economic literature, 1995, 33(1): 48-90.

[20] Simth J M, Price G R. The logic of animal conflict[J]. Natrue, 1973, 246(2): 15-18.

[21] 黄凯南.演化博弈与演化经济学[J].经济研究,2009,2:132-145.

[22] Simth V. Constructivist and ecological rationality in economics[J]. American Economic Review, 2003, 93(3): 465-508.

[23] Young H P. Game theory: some personal reflections[M]. From Game 5 Questions,edited by V. F. Hendricks and P.G. Hansen, Automatic Press, 2007a.

[24] Nonaka I. A dynamic theory of organization knowledge creation[J]. Organization Science, 1994, 5(1): 14-37.

[25] Geogr J E. Organizational identity and capability development in internationalization: transference, splicing and enhanced imitation in tesco’s US market entry[J]. Journal of Economic Geography, 2012, 12 (5): 1021-1054.

[26] Gardner H K, Gino F, Staats B R. Dynamically integrating knowledge in teams: transforming resources into performance[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(4): 998-1022.

[27] 张铁男,韩兵,张亚娟.基于B-Z反应的企业系统协同演化模型[J].管理科学学报.2011,14(2):42-52.

[28] Simth J M. Evolution and the theory of games[M]. Cambridge University Press, 1982.

[29] Stacey R D. The emergence of knowledge in organization[J]. Emergence, 2000, 2(4): 23-39.

[30] William R K, Marks P. Motivating knowledge sharing through a knowledge management system[J]. Omega, 2008, 36: 131-146.

[31] Felin T,Hesterly W S. The knowledge-based view,nested heterogeneity,and new value creation: philosophical considerations on the locus of knowledge[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1): 195-218.

[32] Nelson R R, Winter S G. Evolutionary theorizing in economics[J]. Journal of Economic Perspectives, 2002, 16(2): 23- 46.

[33] Stenroos L A. Jaakkola E. Value co-creation in knowledge intensive business services: a dyadic perspective on the joint problem solving process[J]. Industrial Marketing Management, 2012, 41(1): 15-26.

[34] Huang J J. Knowledge creation in strategic alliances based on an evolutionary perspective- a mathematical representation[J]. Knowledge Management Research &Practice, 2009, 7(1): 52- 64.

[35] Weerakkody V, Janssen M, Dwivedi Y K. Transformational change and business process reengineering(BPR): lessons from the british and dutch public sector[J]. Government Information Quarterly, 2011, 28(3): 320-328.

[36] Liu M S. Impact of knowledge incentive mechanism on individual knowledge creation behavior—an empirical study for R&D professionals[J]. International Journal of Information Management, 2012, 32(5): 442- 450.

[37] Barr J, Saraceno F. Organizaiton learning and cooperation[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2009, 70(1-2): 39-53.

[38] 姚引良,刘波,郭雪松,王少军.地方政府网络治理形成与运行机制博弈仿真分[J].中国软科学,2012,10:159-168.

[39] Paul S, Twala B, Marwala T. Organizational adaptation to complexity: a study of the south african insurance market as a complex adaptive system through statistical risk analysis[J]. Systems engineering Procedia, 2012, 4: 1- 8.

[40] Brenner T. Agent learning representation-advice in modeling economic learning[J]. Handbook of Computation Economics, 2006, 2: 895-947.

[41] Arthur W B. Competing technologies, increasing returns,and lock-in by historical events[J]. Economical Journal, 1989, 99: 116-131.

[42] Botosan C A, Plumlee M A. Assessing alternative proxies for the expected risk premium[J]. The Accounting Review, 2005, 80(1): 21-53.

[43] 陈国权,周为.领导行为、组织学习能力与组织绩效关系研究[J].科研管理,2009,5(30):148-154.

[44] Jaffe A B, Trajtenberg M. Patents, citations and innovations: a window on the knowledge economy[M]. MA: MIT Press, 2002.

[45] Child J, McGrath R. Organizations unfettered: organizational form in an information intensive economy[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(6): 1135-1148.

[46] Weick K E. Introductory essay-Improvisation as a mindset for organizational analysis[J]. Organization Science, 1998, 9(5): 543-555.

[47] 高展军,李垣.组织惯例及其演进研究[J].科研管理,2007,3(28):142-147.

Study on the Evolutionary Game of Knowledge Creation Behaviorand Organizational Routines and its Simulation

LI Bai-zhou, ZHAO Jian-yu, GUO Tao, SU Yi

(School of Economics and Management, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)

Taking evolutionary game model as the main theoretical instrument, this paper constructs the evolutionary game mode of knowledge creation behavior and organizational routines based on the description of the relationship between knowledge creation behavior and organizational routines. With giving solutions to the replication dynamic equation, we analyze the strategies of knowledge creation behavior and organizational routines reaching evolutionary stable equilibria under different situations. Our results show that, the matching of knowledge creation behavior and organizational routines is a dynamic and repeating process of game. Expected income, incentive cost and switching cost involved in the game will directly affect the evolutionary stable equilibrium, as well as the choices of individuals on knowledge creation behavior and organizational routines. However, organizational knowledge creation behavior tends to choose the conservative strategy which mainly focuses on inheriting. The utilization of evolutionary game approach will open up a brand-new perspective for the study of knowledge creation behavior and organization routines, and also provide helpful theoretical support for further exploration into relevant areas.

evolutionary game; knowledge creation behavior; organizational routines; simulation

2013- 03- 04

国家自然科学基金资助项目(71073034);国家社会科学基金重点项目(14AGL004);国家社会科学基金资助项目(11CGL040);国家软科学项目(2012GXS4D114);教育部人文社科项目(10YJC630064);高等学校博士科学点专项科研基金资助项目(20122304120021)

李柏洲(1964-),男,辽宁彰武,博士,教授,博士生导师,科技管理与创新管理。

F270

A

1007-3221(2015)03- 0094-12