秒的变迁

□ 萧耐园

秒的变迁

□ 萧耐园

“什么是时间?如果有人问我,我知道;如果要求我解释,我就不知道。”——奥古斯丁

“让时间停下来,那怕只是1秒钟!”

这与其说是人们对留住光阴的美好期盼,不如说是对时间之箭永远向前的无奈叹息。不过,我们真的可以“留住”1秒钟,让我们的2015年多出1秒!设在巴黎的国际地球自转学会在今年1月表示,由于地球自转放缓的原因,2015年将迎来史上第26次“闰秒”,时间在6月30日午夜,科学家们将再度给钟表额外增加1秒钟时间,届时原子钟将会在23点59分59秒后停留一秒钟,让变慢的地球自转跟上原子钟步伐。由于北京处于东八时区,所以将在7月1日7:59:59后面增加1秒,届时会出现7:59:60的特殊现象。为什么要增加1秒?增加1秒意味着什么?这1秒从何而来?要揭开这些疑问,让我们从“秒的变迁”开始谈起……

我们需要精确的时间

“滴嗒”1秒,太普通了,大家平时未必很在意它。与朋友约会,上午11点整或11点半在某咖啡馆见面,总不会约在譬如11点05分27秒。但是,在工厂和办公室用于签到的打卡机,由电脑控制,你若在9点0分01秒打卡,恐怕就是迟到了,真是铁面无私。差不起的这1秒啊!再如现代速度类体育竞赛项目,计时的精度已可以精确到0.01甚至0.001秒。可见,即使在我们的日常生活中也不能小看这短短的1秒。尤其是在宇航、国防、生产和科研等许多部门,要求精确的时间,例如准到千分之一秒,百万分之一秒,甚至更高。

为了勘测资源、从事基本建设、巩固国防,我们必须测量全国各地的地理坐标,绘制精密的地图;航行中的船只和飞机必须随时测定自己的位置并决定前进的方向。这一切与测量、定位有关的部门都必须利用精确的时间。例如,地球赤道附近大洋中的一艘轮船,用测时的方法来确定所在位置的经度,若测时的误差为十分之一秒,那么位置差可达45米。现在,当你用GPS或北斗卫星导航系统给你的汽车导航时,位置可以精确到10米以下,这离不开导航卫星内部精确的计时系统。

人造卫星和导弹的发射、飞行和跟踪,都要求非常精确的时间。例如火箭发射时刻的精确性,就直接影响到火箭轨道的精确程度,真所谓“失之毫厘,谬以千里”。而在用无线电跟踪人造卫星或宇宙飞船时,由于电磁波的传播速度是30万千米/秒,那么若计时精度有百万分之一秒的误差,空间距离的误差就达到300米。

除了实用上的需要之外,时间的精确测量还广泛地为许多理论研究服务。例如在天文学上测量天体位置、编制星表和历书、研究地球自转不均匀性等,地球物理学上研究大陆漂移,原子物理学上研究原子内部结构,理论物理上验证相对论等,离开了精确的时间都是无法实现的。

时间•秒•原始时钟

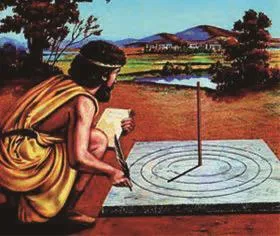

古希腊哲学家阿拉克西曼德利用土圭测影

秒是用于计量时间的基本单位。起初由各种日的定义衍生出各种秒的定义,20世纪五十年代以后,秒的定义不再与日有关。可以说,秒的变迁史就是秒定义的变迁历史,同时也是时间测量和计量技术的发展历史。

日晷。从日晷上读出的时刻,便是“真太阳时”。

远古时代的人们,日出而作,日落而息,随太阳的升落来安排生产和生活,逐渐地在人们的头脑中形成了“日”的概念。这就是说,从太阳在东方地平线上升起,到下一次升起为1日。至于1日里从早晨到黄昏的不同时间,也根据太阳的高度来粗略地估计。后来随着生产和生活经验的积累,时间计量的手段也慢慢发展起来了。

最早的人造钟是一根直立在平地上的杆子,称为土圭。太阳照在杆子上,把影子投射在地面,在一天之内,日影的长度和方向随着太阳位置在变化,因而观测日影的变化就可以估计时间。以土圭为基础加以改进,同样观测日影的另一种古代测时仪器是日晷。日晷由细长的晷针和圆形的晷盘组成。晷针垂直地插在晷盘的中心,盘面正反两面均匀地刻着标记时间的刻度。刻度通常沿圆周按十二时辰均匀地分成12个分划,每个分划还可以4等分,细分成1刻。安装时,使晷盘平面倾斜,指针指向北天极;十二时辰中的“子”和“午”正对南北方向,“午”对向北,位于晷盘的最下方。这种日晷称为赤道式日晷。白天,在阳光的照射下(春分至秋分阳光照射圆盘的上表面,秋分至春分阳光照射圆盘的下表面),针影投在晷盘的分划上,就可以方便地读出时间。在北京故宫太和殿前和乾清宫前的庭院里各矗立着一具精致的日晷。

利用土圭和日晷还可以定出太阳上中天的时间。所谓上中天就是太阳上升到正南方,高度最大,这时日影最短,就是通常所说的中午。若利用土圭,在中午前后发现影子最短,或杆影指向正北,便是太阳上中天。若利用日晷,日影投射在“午”字的分划上,也是太阳上中天。人们把太阳连续两次上中天的时间间隔作为1日。这样定出的日,叫做真太阳日。真太阳是指人们在天空中所见的真实的太阳。从日晷上读出的时刻,相应于后来定义的“真太阳时”。

圭表和日晷是测时与计时相结合的最古老仪器,但是只能在晴朗的白天应用,夜间和阴雨天就不行了。于是人们又发明了另外的办法。

我国远在周朝就创制了铜壶滴漏(又叫漏壶),简单的漏壶就是一个铜壶,壶底有一个洞,壶中立着一根箭,箭杆上刻着度数。开始用水灌满铜壶,水从壶底洞中慢慢流出,箭杆渐渐下沉,按杆上的刻度就能读出时刻来了。这种装置在水多的时候漏得快,水少的时候漏得慢,计量时间快慢不一。为了克服这个缺点,后来有了改进。采用上、中、下三个壶,地面上还有一个受水壶,内有一根浮箭,箭上有刻度。当水慢慢流入受水壶时,箭就上浮,指示出不同的时刻。从上面的壶不断向下壶补充水,保持下壶内水的高度不变。于是水从下壶均匀地注入受水壶,这样计量的时间就比较准确了。漏壶只是一种计时仪器,它的水流很难持续保持稳定,计时往往不准,需要通过测时手段经常校准,常用的方法就是中午与日晷比对。在北京故宫交泰殿和皇极殿内保存着明清时代遗留下来的皇家使用的铜壶滴漏,制作十分精美豪华。中国历史博物馆里则保存着一座我国元代制造的漏壶。

除了漏壶这种“水钟”外,我国古代还应用过“火钟”。把一盘香点燃,火头点到香的那一段,标志着到了什么时间。更有人在香的中间缚一根纱绳,绳端系一串铜球,球下接一个铜盘,一旦香火把纱绳烧断,铜球落入盘中,叮当作响,大有现代闹钟之妙用。在西方曾有在火炮上连接透镜的报时装置。透镜面朝向正南方,当正午太阳升到正南时,阳光通过透镜聚焦在置于透镜焦点的引线上,把引线点燃从而引爆大炮,堪称“自动化”报时之先驱。

由于古代科技不发达,人们生活节奏缓慢,更与简陋的计时仪器相应,既没有计量“秒”这么短暂间隔,或时刻确定到“秒”这么精确时间点的需求,又没有相应的技术手段,时间计量体系相当粗略。我国古代常用的时间计量体系分两种:一种以时辰计量,1日分为12时辰,顺序以十二地支表示,即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥,1个时辰相当于2小时。现在的午夜23点到凌晨1点,相当于“子”时,其余类推。每一时辰分为4刻,1刻相当于半小时。我国古代处决死刑犯,通常定在“午时三刻”,相当于中午12点半。这时候旭日高照,“阳气”鼎盛,足以震慑罪犯死后的“鬼魂”。另一种把1日分为100刻(又称为“古刻”,以区别于1/4时辰或现代的“刻”),1古刻相当于14.4分,即约864秒。古刻可以看作我国古代计量时间的基本单位,是我国古代的“秒”,可是这个秒比现代的秒要臃肿得多了。以现代眼光来看,我国古代时间计量系统的分划是相当粗糙的。在西方,尽管人们已经知道古巴比伦人在公元前6世纪已经设想把1日分12小时,1小时分为60分,1分分为60秒,但是直到17世纪摆钟发明之前没有相应的技术手段来实现,所以说情况与我国类似。

宋朝时的铜壶滴漏

我国北齐时(公元6世纪),天文学家张子信在海岛上用仪器对太阳视运动作了30年的精心观测,发现它行动快慢不齐。这一现象,导致真太阳日长短不一。但当时人们还没有认识到这一因果关系,而且当时真太阳日的差值还无法测量出来。北宋后期(公元11世纪),我国古代科学家、《梦溪笔谈》的作者沈括曾对一年中太阳视运动的不均匀性进行了多年观测,不但验证了这一事实,而且发现了由于太阳视运动有快有慢,导致一日的长短不一。他研制成精度很高的漏壶,其精度已达0.1古刻,相当于1.4分钟。藉此,他发现了“冬至日行速,故百刻有余;夏至日行迟,故不及百刻”。这就是说,冬至前后,一天长于100古刻,而夏至前后,一天短于100古刻。沈括通过观测研究,认识到太阳运动的不均匀性对日长的影响,并以计时的方法发现了真太阳日的不均匀性,比西方的同一发现要早五六百年。西方是在发明了比较精确的时钟以后才作出了这个发现。

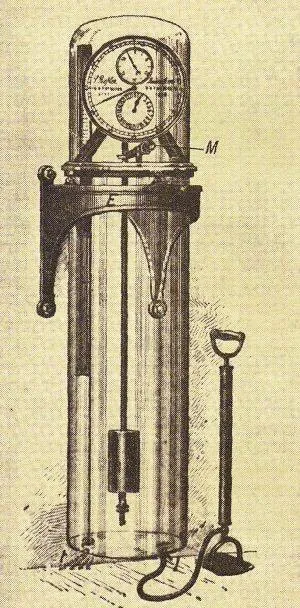

时间计量与地球自转

以上所述的各类原始“时钟”,都有明显的缺点,一是精确度差,二是使用不便。在欧洲,随着手工业的发展,出现了机械钟,起初用重锤拉动,精确度很差。据说,17世纪上半叶的一天,意大利科学家伽利略看见教堂天花板上悬挂着的吊灯在摆动,摆动的间隔非常均匀。他又将吊灯的摆动与自己的脉搏跳动作比较,确认了这一点,于是发现了摆的等时性。可是伽利略直到1642年逝世之前也没有去制造一个摆钟,而是1655年荷兰科学家惠更斯利用这个原理,以摆动的钟摆控制擒纵机构,制成了世界上第一台摆钟。这台钟的准确度是1天误差10秒。从此以后,开始出现了比较精确的计时工具,而且不断改进,计时的精度也越来越高。

随着计时精度的提高,时间计量系统的分划也趋于细密。人们把1个真太阳日分为24等分,称1/24真太阳日为1真太阳小时,1/60真太阳小时为1真太阳分,1/60真太阳分为1真太阳秒。小时与分以及分与秒之间的六十进位法是承袭了古巴比伦人创立的进位制。这样一套以真太阳为参照基准的计量时间的系统,就是真太阳时。作为时间单位的“秒”,起初是从“日”来确定的,也就是说,1/86400日定义了1秒。由于真太阳日有长有短,由它定出的秒长不是一个确定值。真太阳时不是一种均匀的时间标准,就好比一把伸缩不定的尺子,如果我们拿它量布,得不到确实的结果。用真太阳时计量时间,由于这把“尺子”变化不定,计量出来的时间同样很不精确。我们可以得出结论:计量时间的基本单位秒长不固定,便不是一种均匀的时间计量系统。

惠更斯钟摆

真太阳在天球上的运行,是地球绕太阳运动的反映。地球在椭圆轨道上绕太阳运动,太阳位于该椭圆的一个焦点上。根据行星运动第二定律,地球在近日点附近走得较快,而在半年后地球到远日点附近走得较慢。这造成太阳在黄道上周年视运动的速度是不断变化的。再者,由于太阳是在黄道上作周年视运动,即使这种视运动是均匀的,它投影到天赤道上也会产生不均匀性。如果能避免这两点,以一个或在天球上固定,或在天球赤道上匀速运动的标志作为参照基准,应能获得均匀的时间计量系统。

在天球上固定的标志,一抬头“仰”拾皆是,这就是恒星。天文工作者取天球上的春分点代替具体的恒星,以春分点连续两次上中天的时间间隔作为1日,这样的1日叫做“恒星日”。既然参照基准本身没有运动,它在地球上固定地点连续两次上中天,正好反映地球自转1周,所以恒星日是地球自转的真正周期。用恒星日计量的时间叫做恒星时,由于地球自转相当均匀,恒星时就是一种相当均匀的时间计量系统。恒星日也同样分成恒星小时、恒星分和恒星秒。恒星秒是计量恒星时的基本单位。恒星时虽然比真太阳时均匀,但是不能取代后者,因为它的节律与人们的日常生活不合拍。

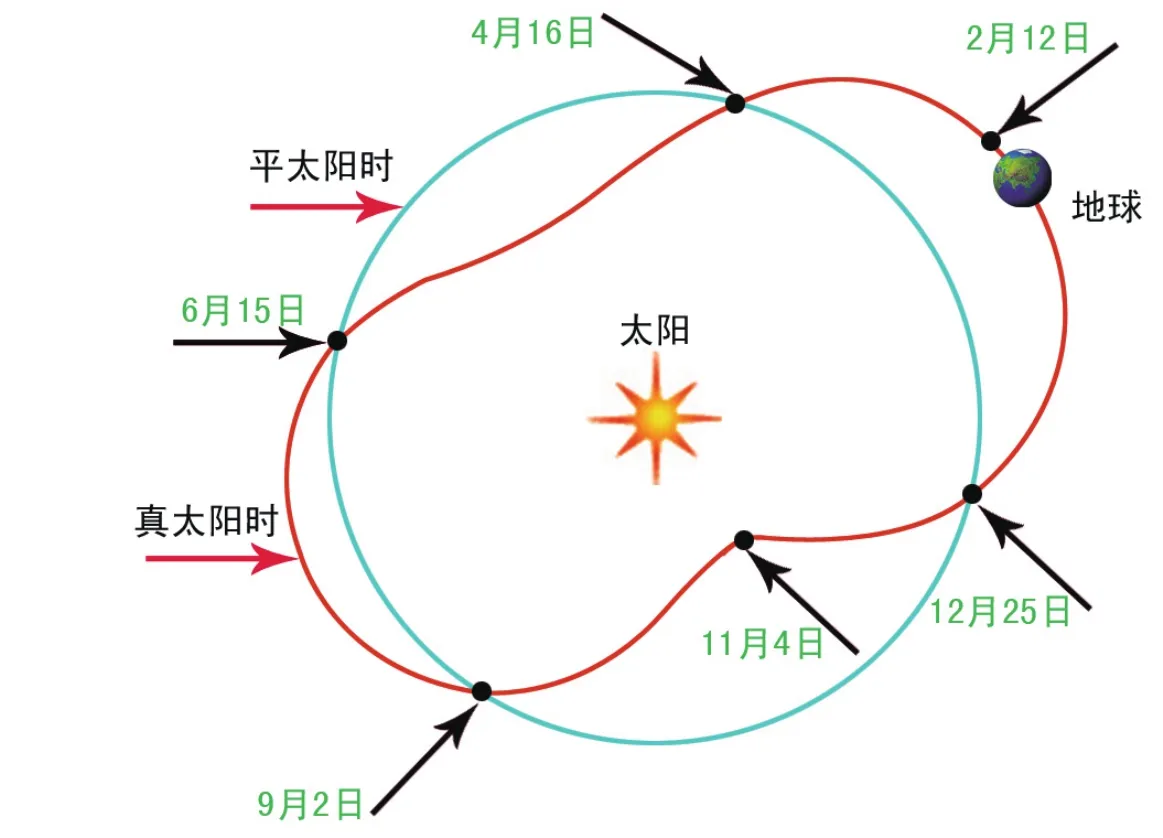

真太阳时与平太阳时时差比较。每年4月16日、6月15日、9月2日及12月25日真太阳时与平太阳时时差为0。2月12日、11月4日时差达到最大。(图中各日期存在1~2日的误差)

19世纪末,美国著名天文学家纽康引入了平太阳的概念。他假设有一个平太阳在天赤道上作匀速运动,其运行速度与真太阳在在黄道上周年视运动的平均速度一致,沿赤道运行一周的时间正好等于一回归年。以这样一个平太阳作为参照基准计量的时间称为平太阳时。平太阳时计量系统中同样定义平太阳日、平太阳小时、平太阳分和平太阳秒。平太阳秒是计量平太阳时的基本单位。平太阳时是与恒星时同样均匀的时间计量系统,而且平太阳几乎与真太阳同升同落。平太阳时的时刻与真太阳时的时刻相差不多。它们之间的差异表现为彼此有时我快,有时你快。一年里有四次,平太阳时和真太阳时的时刻一致,而最大差值不过16分。平太阳时能符合于人们日常生活的节拍。

平太阳是一个假想天体,在天空中并非真实存在,因此无法对它进行实际的观测和测量。只有通过对恒星的观测,先测定恒星时,再经过一定步骤的换算,以求得平太阳时。

天文学家经过精密测量,测定在1回归年里地球自转366.2422次,也就是说1回归年等于366.2422恒星日。可是,与此同时地球环绕太阳自西向东(与地球自转同向)转过1周,直观上看来就是太阳1年里自西向东转过一圈,所以1回归年里就只有365.2422个平太阳日。于是可得下列关系:

=1.002738恒星日=1恒星日+3分56.56秒

平太阳时和恒星时的时刻在秋分那天是一致的。如果有两只走时均匀的钟,一只走平太阳时,一只走恒星时,秋分那天,两只钟指示相同的时刻;第二天恒星钟快3分56秒,以后每天累积3分56秒;直到1年后,总共累积了24小时,恢复到和开始时相同。由此可见恒星日比平太阳日大约要短4分钟。由于存在这样的差异,如果我们在日常生活里应用恒星时,虽然它是均匀的,但很不方便。因为我们的生活节拍与太阳升落形成的白天和黑夜相合。如果使用恒星时,那么一天的开始(即0时)就会每天不同,有时在黑夜,有时在白天,有时在早晨,而有时到了黄昏。实际上,人们通过观测恒星,得到了均匀的恒星时,然后根据上面所说的关系进行换算,从而得到平太阳时。

上面谈及的真太阳时、恒星时和平太阳时都是以地球自转为基础的时间计量系统,它也被称为世界时系统。

跳秒:协调世界时与世界时

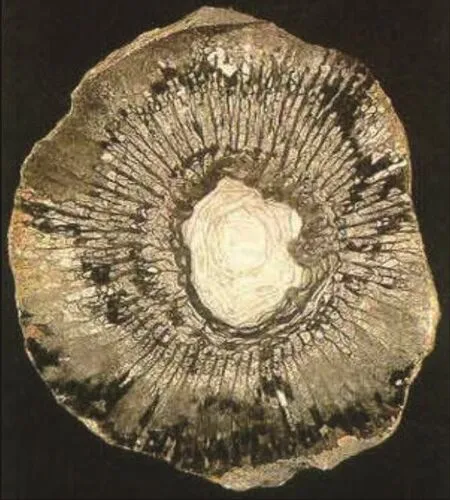

四亿年前泥盆纪珊瑚化石,显示了每个年带有400条日纹。

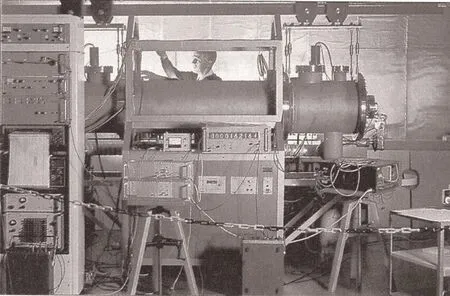

世界上第一台原子钟(约一千年误差一秒),位于英国伦敦附近的特廷顿国家实验室。

17世纪八十年代丹麦天文学家罗默发明了中星仪。它是历史最悠久的近代测时仪器,其最简单的形式是一架装置在水平轴上的小型望远镜,轴的方向正指东西,望远镜与轴垂直,所以望远镜只能观测过上中天的恒星。每一颗被观测恒星在某地中天的恒星时时刻被记录下来,与时钟比对,用来校准时钟。到了20世纪,又有一些其他类型的高精度仪器如照相天顶筒、棱镜等高仪等发明出来,用于测时。测时仪器又不断加以改进,例如用自动化的电子记录设备。这类所谓的经典测时仪器,观测精度可以达到十分之一到百分之一秒。

计时仪器也在不断地进步。20世纪初,最精确的天文摆钟一日仅差千分之一或二秒。到了二十年代出现了石英钟。它是利用石英晶体的振荡来控制钟的走动,可使一天只差万分之一秒。五十年代以来又陆续出现了分子钟和原子钟。原子内部的电子在两个能级之间跃迁时会辐射电磁波,这种电磁波的频率十分稳定,用它来控制电子振荡器,进而控制钟的走动,精确度就更高了,一天只差百万分之一秒。

我们说地球自转相当均匀,只是一种相对的说法,实际上它的转动速度也有快慢变化,只是变化幅度微小,没有精确的计时仪器难以发现。自从20世纪二十年代出现了石英钟以后,人们有了更加均匀的时间标准,地球自转的不均匀性就被人们发现了。分析的结果表明,地球自转速度的变化可分为长期减慢、季节性变化和不规则变化三种。

人们以地球自转一周为一日,自转速度减慢,就表现为1日的时间延长。据测量,日长在100年内大约增长0.00164秒。在过去遥远的年代,1日的长度应明显地比现在的短。像树木的年轮那样,一些珊瑚具有年带,珊瑚虫每天分泌出一些碳酸钙,在躯壳上形成一条细小的“日纹”。现代的珊瑚,年带大约由365条日纹组成。可是泥盆纪(距今3亿2千万年到4亿年)的珊瑚化石显示了每个年带有400条日纹。由此推测,那时的1年约400日。同样的研究表明在6500万年前,1年约376日。没有证据显示年的时间长度有多少变化,因此只能说明那时的1日是较短的。这种效应即使在较短的时期内,也是很可观的。例如二千余年来,地球自转效应累计起来,已经慢了3小时之多。长期减慢的原因是由于海洋的涨潮和落潮引起了海水和浅海海底之间的摩擦,逐渐消耗着地球自转的动能。实质上这是月亮和太阳,特别是前者对地球的运动影响的结果。月亮作用的趋势将是使地球自转周期与月亮绕地球公转的周期相等,也就是说,地球的1日将等于1月,不过这将是几十亿年以后的事情。

季节性变化表现为上半年慢0.03秒,下半年快0.03秒。这种变化的成因主要是季风和洋流周期性地搬迁着地球表面的质量,使地球的运动状态随之改变。不规则变化会因大规模地震等原因发生,发生的时间和变化的大小,都难以预测。20世纪以来的精密测时已多次发现这类变化。

由于地球自转存在着长期变慢,以及季节性变化和不规则变化,这种不均匀性造成了世界时系统的秒长是不固定的,所以说世界时系统也是一种不均匀的时间计量系统。它已不符合20世纪各科技领域内精确的时间计量工作的要求。

1952年国际天文学联合会决定,自1960年起采用历书时代替世界时作为基本的时间计量系统。历书时是一种“力学时”。原来,到了20世纪五十年代,天体力学经过两个半世纪的发展,已经非常成熟。根据天体力学定律计算太阳系天体,包括地球和月球,在某时刻的位置可以相当精确。天文学家据此编成了行星历表和月球历表。反过来,如果通过天文观测,测定了某行星或月球的位置,将它与已经编好的历表中的位置比较,则可以确定相应的时刻。这样测定的时间就是力学时。历书时以地球绕太阳的公转为基础来定义,它取1900年l月0日l2时正(相当于1899年12月31日12时正)回归年的长度为365.242l9878日,l日等于86400秒,因此l历书秒等于l/3l556925.9747回归年。从定义上来说,历书时秒长固定,是一种均匀的时间计量系统。但是它的实现却相当困难,往往只能通过对月亮的长期观测才能测出,且只能达到0.1秒的实测精度,因而精度较低。不久后就被原子时取代了。

1955年英国制成了第一台基于铯的基态超精细能级跃迁原理的铯原子钟,以后原子钟的精确度、稳定度不断提高。1967年召开的第l3届国际计量大会上规定了秒的新定义,由它确定的时间计量系统称为原子时。原子时秒长的定义是,在地球海平面上,铯原子基态的两个超精细能级在零磁场中跃迁辐射振荡9192631770周所持续的时间。1967年这一“秒”的长度代替了历书时中“秒”的长度,它被称为原子秒,成为国际单位制的时间单位。原子时的起算点是世界时1958年1月1日0时,即认为在这一瞬间原子时与世界时重合,但后来发现这一瞬间两者并非真正重合,而是相差了0.0039秒,这一微小差异已作为历史事实被保留了下来。原子时问世后,时间计量标准由天文学的宏观领域过渡到物理学的微观领域。

原子时的出现使计时工作达到了前所未有的高精度,它能提供精确而均匀的时间间隔,满足精密校频等物理学测量的要求。由于地球自转存在着长期变慢,世界时也必然存在着长期变慢。于是,精确而均匀的原子时与存在长期变慢的世界时并不能简单地对应起来。然而另一方面,世界时又是不可缺少的,因为大地测量、天文导航和宇宙飞行器的跟踪、定位等,都需要知道以地球自转角度为依据的世界时时刻。为了协调原子时和世界时这两种时间,在1960年国际无线电咨询委员会和1961国际天文学联合会的会议上,决定建立一种介于原子时与世界时之间的时间尺度,这种时间尺度是世界时时刻与原子时秒长间折衷协调的产物,称为协调世界时。

1960~l971年,作为一个过渡时期,曾建立过一种秒长稍有变化的协调世界时。到了1972年1月1日以后,开始采用一种秒长恒定的新的协调世界时系统。该系统中的秒长严格等于原子时的秒长,但可以增加l秒或去掉l秒,增加l秒叫做正跳秒(又称正闰秒),去掉1秒叫做负跳秒(又称负闰秒),以便使协调世界时时刻与世界时时刻之差保持在+0.9秒或-0.9秒之内。跳秒调整一般在6月30日或12月31日的最后1分钟实施。由于地球自转的长期变慢,自协调世界时实行以来,正跳秒几乎每年都有一次,但负跳秒则从未出现过。今年6月30日将有一次正跳秒。

协调世界时虽然不是严格均匀的时间计量系统,但它与原子时有确定的换算关系,所发生的跳秒又被国际时间局记录在案,所以它的时刻仍然能被纳入均匀的时间计量的范畴。当今,协调世界时已在人们生活中得到广泛应用,现在钟表所指示的时刻正是协调世界时。另一方面,根据逐年记录在案的跳秒,还能从协调世界时计算出满足天文观测需要的世界时和均匀计时需要的原子时。因此,协调世界时的确是一种兼顾多方面需要的时间计量系统。

太空画:时钟 原子 地球 天体

与计时仪器的发展相应,测时仪器也有了飞跃式的进步。20世纪下半叶起,随着射电天文学、电子技术、计算机技术、空间技术等的发展,天体测量中的一批新技术,如甚长基线射电干涉测量、人卫多普勒测量、激光测月、激光测人卫等应运而生,这些新技术在多个测量领域大显身手,同时也用于测定世界时,精度可达毫秒(千分之一秒)和亚毫秒,到八十年代全面取代了经典测时仪器。

从古刻这个“秒”到现代的原子秒,秒的变迁所反映的测时和计时技术的发展,是随着社会生产力的发展而实现的。从古代的第一架日晷到今天精确度达到一天只差百万分之一秒的原子钟,其中的进步史也记录着人类征服自然的前进步伐。

(责任编辑 张恩红)