浅谈肢体语言在小学低年级音乐课堂中的巧用

殷沁 谈心言

【摘要】在小学低年级音乐课堂中,通过肢体语言教学法,带动学生有兴趣地、全面地掌握节奏、音高等音乐要素;进而展开丰富的活动,发展乐感和音乐展示能力。

【关键词】肢体语言;音乐;教学

用肢体语言来表达情感是人类最原始、最直接的方式。 [1]广义上的肢体语言是主要包括面部表情在内的语言以及身体与四肢等全身的语言。

小學低年级的孩子刚开始系统地接触音乐,教师要避免理性的教学思路,带领孩子在音乐中寻找童真童趣,寓教于乐。课标中指出:音乐教学要“[2]以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力”。然而,把肢体语言教学方法带入课堂,正是结合了孩子们爱玩爱动的天性,激发他们学习音乐的兴趣。让孩子“动”起来,便是打开音乐大门的金钥匙。

一、声势

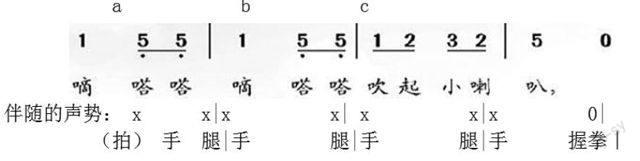

声势,简言之,就是把身体作为乐器,通过身体动作来发出音响的一种手段。课堂中常用的声势有拍手、拍腿、跺脚、捻指等,老师也可以自由创编声势。下面我以苏少版一年级歌曲《玩具进行曲》为例,简述声势的运用:

(一)简单声势设计

用拍手和拍腿来体现2\4拍的强弱规律,拍手的声音比拍腿的声音音量大而且响亮,这就突出了节拍重音,自然把强弱区分开了。并且很好地训练了孩子的恒拍意识。

孩子们在这首歌曲中第一次接触到四分休止符,在演唱时,他们会不由自主地把“叭”这个字唱成两拍。为了准确地休止这一拍,我在这里设计了握拳的动作。首先,握拳这个动作不会发出声音,这与“休止”的意图恰好一致。老师在这一四分休止拍时,伴随“嘘”(食指放在唇边)的动作,会很好地辅助孩子在这一小节“闭上嘴巴”。其次,从象形的角度,握拳的动作正好和四分休止符“0”在形态上十分相似,这样孩子既能唱准,又能象形地记忆这个休止符号,可谓是一举两得。

(二)声势卡农

卡农是同一旋律在不同的声部、不同的时间上重复,由多个声部完成同一旋律。在学生们初学这首乐曲之后,老师便可以用声势卡农的方式来巩固复习新歌曲,避免简单机械地让孩子反复唱一首歌曲,换一种有趣的方式来复习歌曲。声势卡农是简单的多声部,既训练横向思维又训练纵向思维。在低年级课堂中,老师迁移默化地培养孩子们倾听其他声部的好习惯,也为高年级孩子们学习合唱打下了坚实的基础。

步骤:

1.孩子做声势,老师从b处开始做二声部的声势卡农。反复多次。(可以边唱边做)

2.老师做声势,孩子试着从b处开始做二声部的声势卡农。反复多次。

3.熟练之后,老师把孩子分成两组做二声部声势卡农(b处)。反复多次。

4.试试让孩子们从a处、c处做声势卡农。

在声势卡农的练习中,老师一定要遵循循序渐进的原则,如果在学生分组进行声势卡农练习时,老师要同时关注两个组的进行情况,及时地辅助孩子们完成好。经过一段时间的练习后,孩子们的注意力和协调能力都会提高。

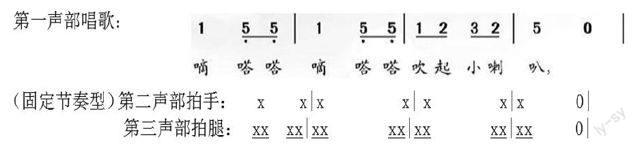

(三)声势的合奏

在孩子们熟练地学习完一首歌曲之后,老师可以巧用声势来设计小型的合奏,让孩子们一起合作,共同完成一首"丰富"的歌曲。在孩子成长的初期,这样的小型合奏可以让孩子融入群体、增进社交体验和感受合作的乐趣。尤其是这对一些性格内向的孩子来说,可以敞开他们的心扉。还以《玩具进行曲》前四小节为例:

声势还可以用跺脚、捻指、拍肩等来替换,甚至可以揉合声势卡农,来完成一个更复杂有趣的小型音乐作品。在这个过程中,不仅有听觉记忆,也有肌体的记忆,孩子与生俱来的节奏潜能会得到充分的开发,从而获得敏锐的节奏感。

二、肢体动作

在小学低年级课堂中,小学生的心理和生理发展尚未成熟,注意力极易分散,喜欢做些与课堂无关的小动作,甚至扰乱课堂秩序。老师可以巧用这一特性,变幻方法,让孩子在老师的引导下,用"小动作"来高效率地学好音乐,创造音乐的乐趣。

(一)科尔文手势

在小学音乐课堂中,掌握音高是音乐老师眼中的“麻烦事”。对于小学低年级的孩子来说,他们刚刚接触音高,用科尔文手势就可以帮助他们建立音高的概念,把音高“放大”到空间中,把音高概念具象化。在初学科尔文手势时,Do,Re,Mi,Fa, Sol, La,Ti像一个个小阶梯,教师在教学过程中,一定要引导学生把手势的动作做清楚,把每个“阶梯”区分开。用视觉辅助音高,也可以让孩子在演唱跳进音程时更好地把握音准。

(二)画旋律线

在中小学音乐课程培养中,乐感是在准确演唱歌曲的基础上提出的更高层次要求,有了灵敏丰富的乐感才能更深层地体会到音乐的美和触动。虽然乐感看不见摸不着,但我们可以巧用画旋律线的方法来培养乐感。

孩子们根据音的高低画出旋律的起伏,能增强他们的旋律感。例如孩子们在第一个乐节“3 5 6—”,上行时手臂扬起,身体的舒展会带着他们歌唱中适当渐强;同样,在“2 1 6”下行时也会随着手臂的垂落在演唱中自然渐弱。同时,在画旋律线时,孩子们能很清晰地感受出乐句的划分,在起起落落中也完成了对于音乐的分析。这首歌曲《草原上》旋律悠长,孩子们用手臂画出线条的同时,也体会蒙古草原的宽广辽阔,很大程度地帮助孩子们了解蒙古族音乐风格,领略草原的悠远之美。

三、音乐活动

(一)动作助倾听

在音乐欣赏课中,孩子们往往无所事事,单纯地坐着静听很容易被课外其他干扰因素吸引,这时就需要教师引导学生如何去“听”。在低年级欣赏《铁匠波尔卡》时,我让学生仔细听乐曲中出现了几次“打铁”声,只要他们认为是打铁的声音,便做出打铁的动作来告诉老师听到了。带着这个问题,学生们都竖起耳朵认真的去“听”去分析,在乐曲一开始出现“叮”的打铁声(X)时,孩子们都十分激动,做着打铁的动作,然而后面一长段的管弦乐部分又让大家把激动压下,再次竖起耳朵,直到后来听到管弦乐和打铁声越来越密集,孩子们兴奋极了,不停跟着音乐做着打铁的姿势,甚至有的学生在最密集的打铁声(XX XX)中两两合作完成了“打铁”。

在老师的带领下学生并没有自顾自地瞎做动作,而是在音乐的秩序中很认真地等待音乐中的信号——“叮”。整个欣赏听辨的过程充满了欢乐,非常吻合《铁匠波尔卡》中描写铁匠劳动时的快乐心情,同时孩子们形象的通过肢体动作加深了对作品的认识,也让他们通过聆听探索生活中的声音,感受到生活中处处有音乐。

(二)动作助表现

表演和展示是孩子的天性,在音乐欣赏课中,有些音乐片段除了“听”和“动”还不够,甚至还需要“手舞足蹈”,把课堂自主学习的权利交给孩子,老师要充分相信他们的能力。例如欣赏一年级上册的《狮王进行曲》时,教师告诉学生故事背景是:森林里举办了一场狂欢会,各种动物都来参加盛会。播放音频之后,要求孩子们小组讨论然后告诉老师音乐里面出现了哪些动物。经过讨论,学生已经大致完整地听出了作品内容,甚至对于表现作品跃跃欲试,接着,在老师的鼓励下,进行小组展示。孩子们时而表演神气的狮子和老虎,时而表演在一旁害怕得瑟瑟发抖的小动物,时而表演大象在笨重的走路……

孩子们在神气的踏步行进中体会了狮王的威武,也在蹦蹦跳跳中体会到了小动物的又胆小又为参加狂欢节而快乐,将音乐具象成肢体语言来展现各种不同的音乐形象,很符合“生本”课堂的理念

综上所述,用肢体语言教学法在小学生低年级音乐课堂中可以有广泛深入的运用,这在义务教育中的其他阶段也有借鉴的意义。这种教学方法可以极大地丰富孩子们对音乐的感性体验,用全身的参与来获得基本的音乐经验,发展了内心的音乐联觉,直到获得音乐审美的满足。

参考文献

[1]李雪锦.肢体语言在合唱指挥中体现的艺术价值[J].黄河之声,2014(15).

[2]义务教育音乐课程标准[M].2011.ISBN 978-7-303-13316-1.