城市土地特性及交易市场化框架构建

陈洪娜

摘 要:城市土地一般是指城市建成区及其规划土地。城市土地一般具有以下五种特性:区位性、供应的稀缺性、聚集效应和报酬递减性、投入的无限性和利用后果的综合性。目前我国城市上地市场可分为两种类型,即土地一级市场和土地二级市场。该文在分析土地交易市场的五种特性的基础上,制定了“制度保证、政府调控、价格机制”的土地交易市场框架,全文是研究者长期工作实践基础上的理论升华,相信对从事相关工作的同行有着重要的参考价值和借鉴意义。

关键词:土地交易市场 内涵 特性 框架

中图分类号:F301 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)03(a)-0221-02

1 城市土地的特性

把握城市土地特性是研究城市土地问题的基础。城市土地是指城市市区即城市建设用地,其土地上人口密集、建筑稠密、生活设施比较齐全。我国城市土地属于国家所有,城郊土地除有法律规定为国家所有外,多数属于集体所有。城市土地一般来说具有以下五大特性。

1.1 城市土地的区位性

位置对城市土地非常重要,城市土地的质量主要取决于城市土地的位置及该位置下的区位条件,如繁华(集聚)程度、交通条件、设施状况和环境质量等。不同的区位条件决定了城市土地的价值、利用战略、利用强度和利用方向。

1.2 城市土地供应的稀缺性

相对于人们庞大的土地需求,城市土地总量供给往往是短缺的;而且城市土地由于面积的固定性和区位的惟一性,使其在特定地段会出现土地经济供给的相对稀缺。城市各种用途的土地只有通过市场竞争才能达到合理的配置。

1.3 城市土地聚集效应和城市土地报酬递减性

城市土地的产出与投入到地块上的资本和物质(成本)不一定是按比例递增或递减的。一般来说,前期土地产出递增比例会大于成本投入比例,这就是聚集效应;后期土地产出递增比例会少于成本投入比例,这是土地报酬递减效应。

1.4 城市土地投入的无限性

在农业土地生产的过程中,对土地的要素投入只能在一定的尺度上,如化肥不能多施、种子不能多播、劳动力利用也有限度等等,土地的受容量相对稳定且较小。而对城市土地则不同,土地的受容量具有极大的空间,无数的劳动力、物质和资金都可以投到有限的城市土地上。路、水、电设施可以大量建设,建筑可往高层发展等等。

1.5 城市土地利用后果的综合性

城市土地是城市社会、经济和生活等各项活动的载体。一个自然历史经济综合体,是生态经济系统的基础因子。土地相互连接在一起,不能分割,不可移动。每块土地或每一区域的土地利用后果,不仅关系到本区域的经济、生态和社会效益,而且更重要的还影响到临近区域甚至整个城市、国家的经济、生态和社会效益,从而产生巨大的社会后果。

2 城市土地市场的结构

根据城市土地的定义和交易客体的类型不同,我国城市土地市场一般分为两种类型,即土地一级市场和土地二级市场。

(1)土地一级市场

土地一级市场,即土地使用权出让市场,它是指国家将国有土地使用权在一定年限内出让给土地使用者,由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的市场。

(2)土地二级市场

土地二级市场是发生在土地使用者之间的土地使用权交易的市场。这种市场大体分两类:一类是通过有协议、招标、拍卖方式获得土地使用权在二级市场通过转让、租赁、作价入股等方式转卖土地剩余年限的使用权;二是过去行政划拨的土地使用权进入市场,具体有租售房地产、以地分房、转让已开发土地、土地入股、土地抵押等形式,土地地价以隐含的方式获得了实现。

3 土地交易市场化的内涵

土地交易是在土地市场上完成以土地权利为交易客体的且受土地交易制度制约的一种交易行为,它是土地市场的核心内容。从产权的角度来说,土地的权利是一个以土地所有权为核心的权利束,有土地所有权、土地使用权、抵押权、租赁权、地役权等,这种权利是对稀缺资源或者更严格的说是经济物品的一种独有的权利。不同权利因其内涵不同而所得到的土地收益也不同。土地的未来收益因土地权利的分离而在各权利者之间实现分配,例如,目前政府拥有征购农用地的权利,且拥有通过出让土地方式来变更土地用途获取巨额的土地增值收益的权利。

具体来说,土地交易由三个要素组成:一是交易的主体,即从事交易的人(个人、单位、政府或企业等);二是交易的客体,即用于交易的对象或标的物,外在表现为土地,实质内涵是土地权利;三是交易的行为,也即交易主体之间发生的实质性的交易活动,一般是以货币为媒介的交换,表现为土地交易价格的大小。三个因素的不同组合构成了土地交易的多样化和复杂化。从交易的主体来讲,有个人、集体、工商企业、银行、政府、国家等等。这些交易主体在交易活动中又可能扮演着不同的角色,如买方、卖方、中间商(经纪人)、律师、融资者。从交易的客体来看,有独立的土地,有土地与其建筑物结合在一起的“房 地”产,也有关于土地的信息等,而按交易权利划分又可细分为所有权、使用权、租赁权等各种土地权属。从交易的行为来看,有买卖、租赁、抵押、入股、典当、赠与、继承、代理、委托管理、咨询、经纪等,其中交易形式可分为拍卖、招标、协议等。

“交易市场化”不是一个新的概念,是伴随着我国社会主义市场经济体制建立过程中出现的一种认识。我们把建立社会主义市场经济体制的过程一般地称为市场化进程.市场化,就是要建立市场机制,这是相对于过往我国实施的计划体制来说的。市场机制是一种强调以市场为稀缺资源基础配置手段、强调公平竞争的经济运行机制。城市土地交易市场化指的是为了达到这样一种状态,城市土地在交易过程中遵循市场规则,即符合土地权利明晰、市场主体自主交易和交易价格由市场供需决定等条件。具体表现为:

(1)市场交易主体是有独立财产权利,自主决策,自负盈亏的市场参与;(2)主体间是一种平等竞争、优胜劣汰的关系,主体之间的交易行为是建立在平等自愿的基础上的;(3)交易价格是多个有意向的交易主体通过在市场上公平竞争后达成的自愿且能够承担的价格。

4 城市土地交易市场化分析框架

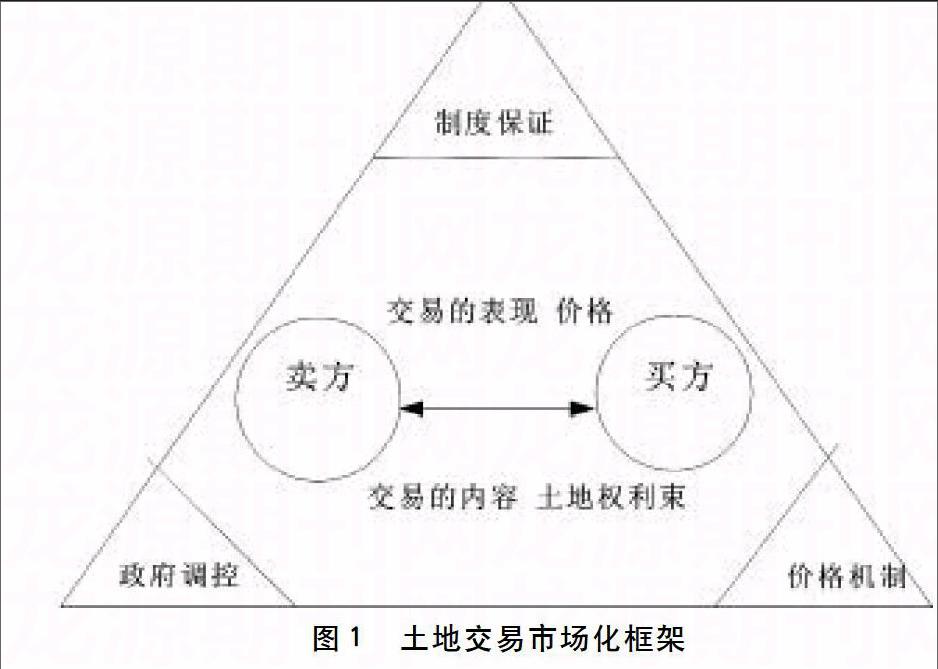

“制度保证、政府调控、价格机制”构成了城市土地交易市场化的框架。如图1所示。

土地市场中的制度是保证土地“公开、公平、公正”交易的前提。产权制度的明晰与否是与土地权利收益分配直接相关的根本因素。只有产权明晰,才有利于土地权利者获得相应的收益,并且得到法律的保护,土地权利者才会有积极性按照规范市场的规则开发利用土地,否则只会刺激隐形市场的成长,破坏市场秩序。

土地交易中的政府适度的调控行为是土地市场中制度得以落实的保障,但过度的政府调控会影响土地资源配置的效率。现代市场经济必须有政府的参与才能更好地运行,城市土地是城市各项经济、社会、文化活动的必需载体,政府必须发挥应有的调控功能,保持公平公正,保证市场运行的效率,不能与民争利,维护土地市场竞争环境的公开、公平、公正。

价格是制度因素和政府因素外在的核心表现,是反映土地交易市场化程度的最显著的指标。一般来说,土地价格越接近市场均衡下决定的价格,那么土地的市场化程度越高,资源配置效率也越高;反之,则土地市场受到调控的程度就越大,效率也较低,但是否有利于公平要实事求是的分析。因此,如何遵循市场竞争规则,保证土地价格接近均衡价格是土地交易市场化运作中的一个关键环节。

“制度保障、政府调控、价格机制”三者联系密切,互相影响。制度可以规范政府的行为和维护市场的秩序;政府可以根据土地价格的表现和市场实际运行情况推进或改革现有制度环境;土地价格反映了制度因素和政府因素对市场的综合作用,合理的价格有利于政府坚定对现有制度环境维护的信心。

5 结语

该文阐述了城市土地的特性和城市土地市场的结构,并建立了城市土地交易市场化的基本概念及其分析框架,主要的内容如下。

城市土地一般是指城市建成区及其规划土地。城市土地一般具有以下五种特性:区位性、供应的稀缺性、聚集效应和报酬递减性、投入的无限性和利用后果的综合性。目前我国城市上地市场可分为两种类型,即土地一级市场和土地二级市场。土地交易是在土地市场上完成以土地权利为交易客体的且受土地交易制度的制约一种交易行为,它是土地市场的核心内容。“交易市场化”是强调在交易阶段,以市场为稀缺资源配置手段、权利主体间进行公平竞争的一种理念。城市土地交易市场化指的是符合土地权利明晰、市场主体自主交易和交易价格由市场供需决定等条件的一种市场状态。“制度保障、政府调控、价格机制”是城市土地交易市场化进程中最为关键的环节。土地市场中的制度是保证土地“公开、公平、公正”交易的前提;土地交易中的政府适度的调控行为是土地市场中制度得以落实的保障:价格是制度因素和政府因素外在的核心表现。

参考文献

[1] 欧阳安蛟,查志强.土地收购储备制度的国际经验及其对我国的启示[J].世界地理研究,2001(4).

[2] 董锁成.土地产权界定与我国土地市场建设[J].科技导报,1994(10).

[3] 周其仁.征地:国家征用与市场化转用并行[J].社会科学报,2004(5).

[4] 毕继业,朱道林,邹晓云.政府内部土地收益分配的博弈分析[J].中国土地科学,2003(2).