岭南宗祠修缮记

李在磊

一度,陈钊承想要“操纵”祠堂修缮的全部事务。

“我跟秋明联合起来是两票,如果再能说服村长,三票对一票,事情就由我们说了算。”陈钊承是广州市番禺区石楼镇石一村的陈氏宗祠“善世堂”执行委员会委员,他告诉《瞭望东方周刊》,作为修缮行动的发起者,他们两个80后为善世堂倾注了感情,希望工程能够按照自己的意愿进行。

“善世堂”有近500年历史,其修复工作得到陈氏族人热烈响应。而古老的宗祠还未修缮,以其为根基的力量已经默默发挥影响力,达到各方利益、意见的平衡。

如今,在珠三角一些工业化城镇,以祠堂为依托的公共空间正在形成,逐渐显现出新型城镇化进程中社区自治的另一种可能。

无法忽视的宗族力量

2011年4月,热心公益的陈钊承怂恿同村好友陈秋明一起,参加了广州市“文物保护志愿者”组织。随后的文物保护行动小组会议,传递出“保护文物,从身边做起”的理念,这让陈钊承联想起与自家一墙之隔的“善世堂”。

陈秋明告诉《瞭望东方周刊》,他们也是后来才逐渐了解到,镇里的陈氏宗祠原来大有来头。

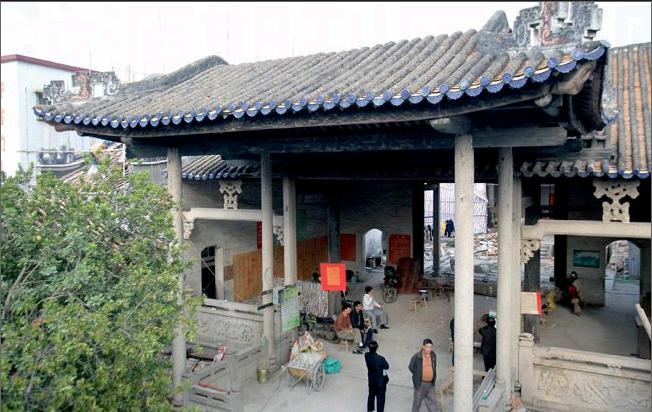

“善世堂”始建于明朝正德年间。大堂中间的“善世堂”漆金牌匾,相传为抗倭名将戚继光所题。祠堂内俯拾即是的石雕、木雕、砖雕等,都极具价值。

但是,因为年久失修,善世堂损毁严重,现状堪忧,不得不大门紧闭,与外界隔绝。陈钊承和陈秋明重修祠堂的初衷,完全是出于保护文物的考虑。

这注定是一个大工程。在掂量了自己的有限资源之后,他们抱着忐忑心情,挨个走访了石楼镇陈姓人口分布最广的石一村委、石二村委、赤岗村委,希望能得到陈氏族人的集体支持。

陈钊承、陈秋明并不是最早念修祠堂的陈氏后人。2001年,从石楼走出的港澳同胞回乡祭祖,曾筹集资金37万元,修葺了陈氏宗祠善世堂的门头。

然而,与单纯保护文物的动机不甚一致,大部分主张重修祠堂的陈氏族人,有着自身考量。

“不管是大老板还是当官的,就算从外国回石楼,只要是姓陈的,都会认祠堂。”60多岁的村民陈荣波告诉《瞭望东方周刊》,大家对修祠堂都很热心。

经过一番游说,重修“善世堂”成为石楼的一件大事。陈秋明说,没想到两个年轻人的冲动会引起全镇重视。

2011年11月,石楼陈氏宗祠(善世堂)管理委员会(以下简称“善世堂”委员会)正式成立,从全镇推选出30名理事。其中,60岁以上成员10人,四五十岁的中年成员15人,剩余5名理事皆为上世纪80年代出生的青年。年纪最大的名誉会长陈俭文,已有90余岁。

“有钱出钱,有力出力,老中青三代人一起干。”陈秋明说,以善世堂委员会的名义,很快募集到1000万元的修缮资金。

在广州南郊的半工业化小镇,百年宗祠依然显示出强大的凝聚力。

失败的“权力操控”

不过在祠堂修缮工程紧锣密鼓的冲刺关头,陈钊承做了一个“小动作”,悄悄打电话给广州市文物保护单位,“自我揭发”。

陈钊承对市文广新局派来的专家说:“甬道不符合设计方案,希望能给他们下发整改通知。”他告诉本刊记者,按照自己的设想,祠堂修缮应该“修旧如旧”。在与同族长辈的角力中暂落下风后,他不得已“出此下策”。

秘密筹划试图操控整个修缮工程的陈钊承,没料到宗族的制衡力量如此强烈。

原本以为会最费周章的资金问题,反而没太让人发愁。“善世堂”委员会成立没多久,陈俭文的儿子陈昌——番禺一家钢结构公司的老板,主动请缨为剩余款项包尾。

一应费用支出,设计了严格的制度予以约束。他们在石一村委内部成立财务小组,对修缮资金专项管理。详细的账目开支需经委员会审定,并定期公布。

为确保万无一失,在村委会外部,另外又从委员会中挑选7名成员组建财务监督小组,监管财务小组。

财务机制设计无懈可击,日常管理机构则被做了“手脚”。

由于“善世堂”委员会人数较多,频繁召集全体会议并不现实,陈钊承以发起者的身份,利用大家时不我待的心理,“伙同”陈秋明草草成立了“善世堂”修缮执行委员会。

为了取得合法地位,他们还拉上族中叔伯陈鸿业、村干部陈灿强加入执行委员会,但将人员控制在4名。

孰料,坚定的“盟友”陈钊承与陈秋明之间最先出现罅隙。双方不仅在一些决议中产生分歧,而且两者处理与长辈关系的方式方面,一个“坚持自我”,另一个则更为机动灵活,“统一战线”不攻自破。

陈钊承说:“他说我是老顽固,我‘骂他墙头草。”

执行委员会的其他成员中,陈鸿业是村中叔伯们利益的代表,对自己的意见非常自信。

在甬道修复问题上,叔伯们坚持用地砖的理由是,红石材料比较稀缺,耗费大量功夫采购会延误工期。而且红石没有地砖平坦,老人家经过时也会滑倒。

在执行委员会占有关键一票的陈灿强,对长辈们的意见敬重有加,并没有陈钊承设想的那么好争取。

至此,两个年轻人精心布局的“一言堂”破灭了。

组织机构的自我纠错

随后,就连四人主导的权力架构都没能维持多久。

由于石一村委会已经具备严密的财务制度,财务监督小组的工作重心也一点点偏向具体的修缮业务中。

最近,7名财务监督小组成员也列席执行委员会会议,并参与讨论。“差不多就是半个执行委了。”陈钊承说。

与此同时,“善世堂”委员会的成员由30人扩充至50余人。对宗族内的事务,拥有终极裁定权。

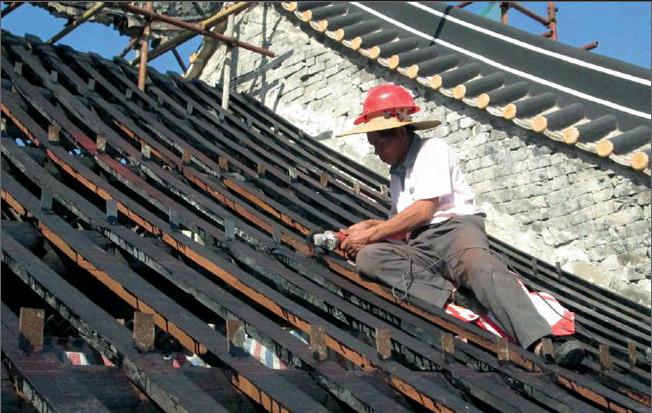

到了2014年9月,执行委员会在祠堂仪门牌坊修复的问题上再次争执不下。1971年秋的一场台风,将仪门牌坊完全刮倒,至今颓垣残柱。

陈姓后人决定在仅存的台基之上,重塑有着华丽石雕的三层斗拱。但是鉴于年代久远,施工单位担心基础不牢固,建议用钢筋水泥对台基进行加固,再行施工。

台基是珍贵的文物,到底该不该拆解加固?这一次,陈钊承反而与陈鸿业的看法相同,觉得应该保存原有台基的完整性,“能不拆,就尽量不拆”。

后来,文物专家鉴定后认为,台基之上要架起几吨重的牌坊,假如质地不够坚硬,就存在安全隐患,陈钊承的立场随即转变。“专家都这么说了,我也赞成拆了加固。”

陈鸿业是当地的“活字典”,石楼的历史掌故他都如数家珍,视善世堂为生命,始终坚持自己保护祠堂旧物的立场,丝毫不肯妥协。

2014年10月,面对僵持不下的局面,执行委员会只好把仪门牌坊议题,拿到“善世堂”委员会全体会议上投票表决,最后超过半数理事投了赞同票。

至此,大势已去的业叔仍然坚决反对,但委员会授权施工单位对仪门牌坊的基座强行拆装加固。

一怒之下,陈鸿业自动退出了执行委员会。时至今日,陈钊承仍然对自己曾经与长辈之间发生的“不愉快”表示歉意。但他又补充道,现在没有哪股力量可以操纵全局。

岭南小镇的公共空间

与番禺毗邻的佛山市三水区白坭镇也有一座陈氏宗祠,围绕祠堂修缮也曾展开激烈博弈。令人意外的是,祠堂修葺一新后,陈氏宗祠管理委员会这一组织却保留了下来。

白坭的陈氏宗祠管理委员会一共有19名委员,7名常委会委员,除了负责人依族例世袭之外,任期均为三年。逢年过节在祠堂举行的醒狮、千叟宴、慈善捐款等集体活动,皆由他们组织。甚至一些邻里矛盾、民事纠纷,绝大部分也能够妥善解决。

白坭陈氏宗祠管理委员会委员陈达荣对《瞭望东方周刊》说,筹集经费、财务管理、组织活动等日常事务交由常委会主持,牵涉到动用较大笔资金的项目,则必须经过19名委员投票决定。而事关整个宗族大事的议程,就要召集村民代表、村中父老共同协商、讨论。

“当然是吵吵闹闹,父子俩都拍桌子。”陈达荣说,自2011年祠堂重修后,陈氏宗祠管理委员会已经完成首轮换届。期间,诸如乒乓比赛、粤曲表演、书法、象棋,这些乡村父老喜闻乐见的文体活动也频频组织起来。后来,歌咏协会、曲艺协会、书法协会等工作室,也在祠堂内的场地上陆续成立。

如今,祠堂成为全镇人气最旺的公共场所。

活跃的陈氏祠堂引起了当地政府的重视。佛山市三水区白坭镇社会工作局常务副局长何远明对《瞭望东方周刊》说,在自发形成的社会组织基础上,他们主动牵头引导,推动陈氏宗祠发展成为了白坭镇富景社区的基层党建新基地、村民议事决策中心、社会组织孵化新基地、乡村文化活动中心。

“他们组织活动,效果要比我们好很多。”何远明说,白坭陈氏宗祠已成为社会治理创新示范点。

经历过文革“破四旧”等政治波动,一度担心重修祠堂不符合国家政策的陈达荣,心头悬着的石头落地了。

他说:“祠堂是一个载体,社会再怎么发展,都需要这样一个地方。”

族谱里的自治规矩

白坭陈氏一族流传下一本体例完整的族谱,详细描述了历史上的宗族治理运行模式。

自明朝到民国的26代族人,都被记录在案。族谱的一、二卷,还专章记载繁文缛节的族规民约。这些训诫家法包括:报公录、族规条例、嗣记、家相礼长考、家礼、族产等。

在白坭陈氏族谱的管理架构里,“宗子”为长子长孙世袭,“族长”由推选产生,“家相”掌管处罚权、“礼长”掌管族规、祭祀。而族规同时规定,这几位家族“长老”不能掌管钱财。

“这几位权力大,没人管得住,如果管钱容易出问题。”陈达荣说,宗祠还设置了专职掌管钱财的职位,但为了避免滋生腐败,由族人轮流掌管,每年就要换一人,比“长老”们的三年任期要短。

“这就是权力的平衡,属于老祖宗的古老智慧。”中山大学政治与公共事务管理学院博士陈永杰曾帮助白坭陈氏宗祠将族谱转化为简体字并分章断句。

他告诉《瞭望东方周刊》,宗族治理模式曾在岭南地区广泛施行。

在番禺石楼善世堂自发形成的权力架构中,陈俭文与“宗子”的地位相对应,陈鸿业、陈树明则扮演着“族长”的角色。乃至自我纠正后的组织框架、监督机制,皆神似族谱中的描述。

广东省社科院研究员陈忠烈对《瞭望东方周刊》说,新时期下,传统祠堂的功能正在发生变化,以适应现代化转型,政府看待祠堂的眼光也要与时俱进,尤其是在广大华南地区,如果对这股力量合理利用,将在很大程度上降低基层治理的成本。

微妙的平衡

业叔出走后,石楼陈氏一族德高望重的陈俭文亲自出面,请来“办事能力强”的陈树明充当救火队员,主持大局。

自述当过学校教导主任、酒店经理、工程队队长的陈树明60多岁,性格直率,善于组织协调,加入执行委员会之后,修缮工程骤然提速。

不过纷争并未结束。与陈鸿业相对保守的作风大相径庭,陈钊承发现雷厉风行的明叔“喜欢换东西”。“一个什么都不能动,一个又什么都要换新的。”陈钊承介绍说,在祠堂拖廊刷漆的问题上他们再生分歧。

陈树明认为刷新漆较为合理,可以营造闪亮的效果,而另一方则觉得应该刷旧漆,以便保护拖廊上的木雕花纹。

但是,这次不用出动全体善世堂委员会,执行委成员的权力就能得到有效节制。最后,双方达成妥协,将拖廊顶部看不清楚木雕细节的地方,刷上新漆,底部花纹清晰的地方则刷了旧漆。

“以前一个下午什么事也解决不了,现在可以搞定一个问题了,”陈树明对《瞭望东方周刊》说,开会时除了维持秩序,还严格控制议题,“争取下次能解决两个问题”。尽管组织架构仍显粗糙简陋,但在“程序正义”与“效率”之间,石楼陈氏族人找到了微妙的平衡。

地处珠三角腹地的白坭镇自改革开放以来经济持续增长,位于白坭镇中心的富景社区人口构成也发生了显著改变:本地人口约有1万人左右,而外来人口则超过1.2万人,成为典型的内外杂居社区。

位于番禺区东部的石楼镇,经济、社会状况与之大同小异。陈钊承曾经对城镇化带来的社会形态变迁颇为无奈,工厂里的外地人越来越多,当地的年轻人纷纷搬到广州市区工作、居住,邻里不相识的冷漠现象蔓延开来。

很长一段时间,陈钊承都在为“遗失的故乡”伤春悲秋,直至领略到宗祠点石成金的魔力。

他在之后的一份针对石楼镇的调研报告中指出,传统社会建立在血缘、地缘基础之上,有着极高的身份认同感与道德约束力,而城市化进程将这一秩序打破,而宗祠有助于唤回失落的社区居民熟人社会。

陈忠烈说:“祠堂的好处要远远多于坏处,国家要改变过去一竿子插到底的思路,给基层自治一定的空间。”