“最简方案”视角下汉语 “把”字句分析

朱学宁

(广东科贸职业学院 人文外语系,广东 广州 510430)

一、引言

“把”字句是汉语常见的句式之一,也是学者讨论的热门话题。关于 “把”字的词性,汉语学界著名学者都讨论过。有的学者认为 “把”是介词,有的认为是动词,有的认为是前及物词。关于 “把”字句的性质问题,也有好几种论点:有说是处置式的,有说是执行结构的,有说是宾格结构的 (程工,1999:252-253)。

随着生成语法学派的兴起,研究 “把”字句的个例逐渐增多起来,其中,程工的 《语言共性论》(1999)是系统性讨论汉语使成式和 “把”字句的代表。根据这本书及其他材料,并结合黄正德、李艳惠的研究,我们认为,“把”字具有类似英语 “轻动词”(light verb)的性质。

二、学者对 “把”字句的处理

(一)黄正德的阶标模式

黄正德的参数假设认为,一方面,人们既可以把[±中心词在前]和[±中心词在后]参数确定下来,并且使之适用于所有的语类,也可以对这些参数按照语类分别加以确定。汉语里的情况属于后一种。另一方面,汉语中心词在前的结构中的各种修饰成分都出现在中心词的前面,中心词的后面则只能是补足语成分,即各种形式的宾语。如果动词有两个以上的补语,其中一个必须移开。黄正德提出一种论断:[±中心词在前]和[±中心词在后]的参数可以在短语的每一层次上确定。

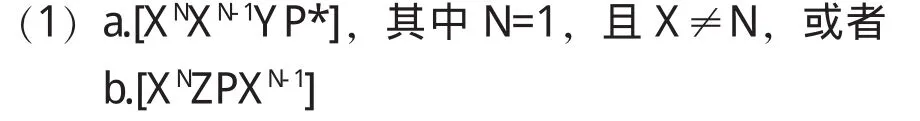

(1)中的 “*”表示大于或等于0的数字,不过数字的大小实际上是受限的。这个短语结构限制实际上规定,V的投射在这一层阶标层时中心语居左,在其他层次是居右的 (Huang,1982;杨寿勋,2000:395)。“用有点过于简单的话来说,这个条件可以被理解为:汉语动词前面可以有数量无限的成分 (包括主语和状语),后面则最多只能有一个成分”(Huang,1984:54;程工,1999:233-234)。

(二)李艳惠的方向性参数理论

李艳惠提出的汉语结构分析模式是以题元理论和格理论的参数化为基础的。她假定题元角色和格的分派有方向性,并且方向性是可以参数化的。她认为,汉语的题元角色是从右向左分派的,因而汉语的D-结构是一个中心词在后的结构。而汉语分派格的方向是从左向右,所以像NP这样的受格成分(case-assignee)必须移到赋格成分 (动词或介词)的右边,形成VO和像前置词这样中心词在前的语序。因每个动词或介词只能分派一个格,所以造成一个动词或介词带一个NP的形式 (程工,1999:236-7)。

(三)程工的MP推导模式

针对黄正德、李艳惠等分析模式中的不足之处,程工 (1999)按Chomsky(1992)的 “最简方案”理论 (MP:Minimalist Program)把语言分为 (形式)句法、概念和语用能力3个系统。其中概念系统是一个以题元角色为基本概念的语义系统。句法系统则由词库和计算系统两个部分组成。句法系统要求表达式按X阶标结构安排,每个中心词能带并且只能带一个标志语和一个补足语;概念系统则允许动词带不同数目的主目。按其与动词的关系,可以把主目分为域内主目和域外主目两类,并按等级排列。域外主目就是施事性成分,包括施事和工具两种;域内主目主要有感事、受事、与事、方位等。

推导方法有两种:一个是移动α,它允许把动词移到空动词的位置;另一种推导方法是广义转换,它允许从词库中另外选一个词项填入空动词的位置 (程工,1999:239)。

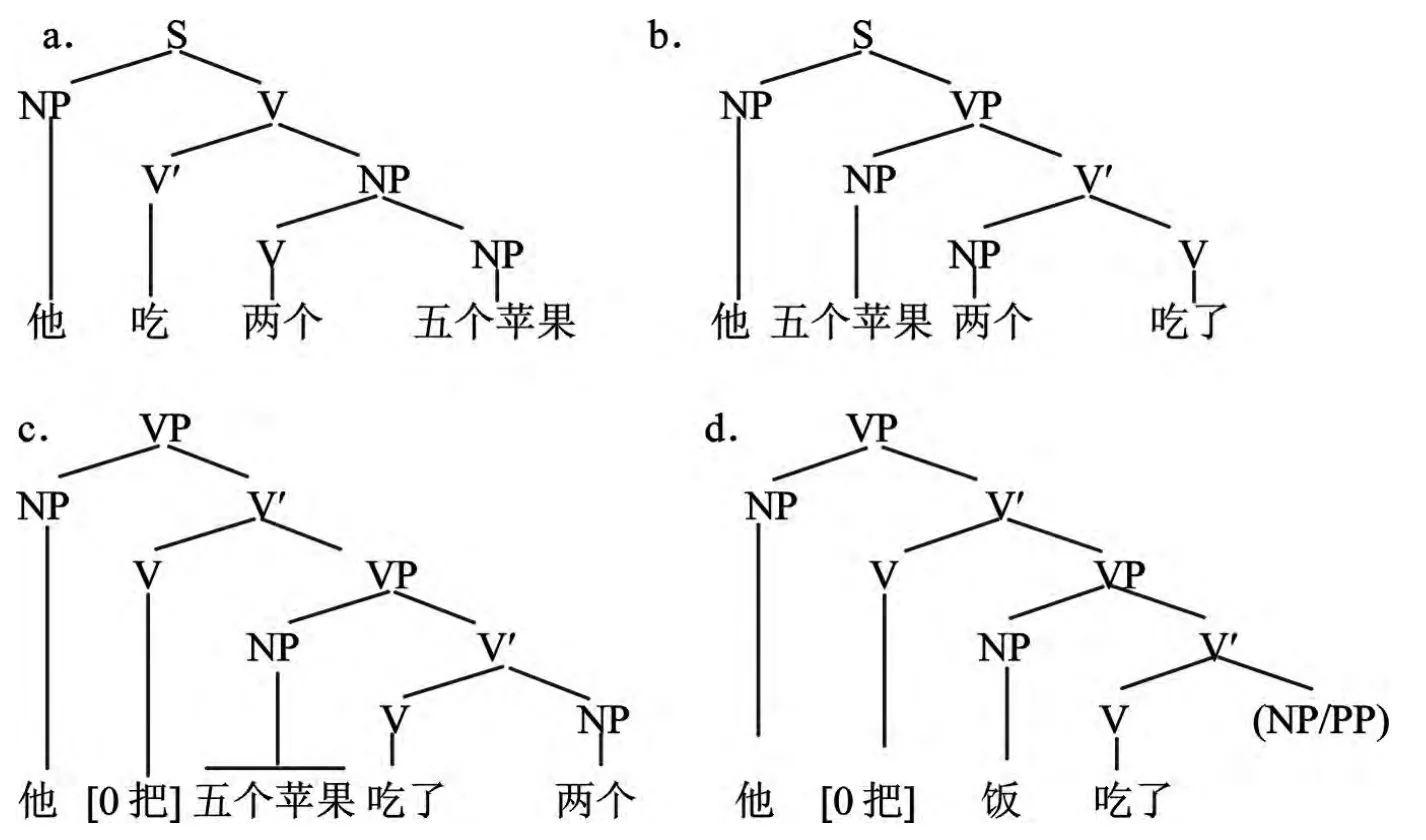

(四)以上三种模式对 “把”字句的树形分析图

以 “他把五个苹果吃了两个”为例:

(2)

(2a)是黄正德的树形图,这个底层结构显然与我们的汉语直觉相去甚远。

(2b)是李艳惠的树形图,虽然这个句子更像汉语,尤其像主谓语句,但 “把”字是如何进入句中的,却令人费解。

(2c)是我们仿照程工 (见2d)的树形图推导出的树形图。从形式上讲,这个句子更符合汉语习惯,但嵌入 “把”字令人生疑:为什么不嵌入其他词?这种广义转换能否随意选用可能还需要进一步验证。

(五)对以上三种模式的质疑

正如程工所认为的那样:“把汉语语法纳入普遍语法的框架之中,必然要经历一个漫长的探索过程。”我们认为程工的理论假设有其相当合理的地方,但其广义转换和对嵌入手段不加限制的推导方法却有待商榷。

首先,程工在其书的第一章中指出:“IP的中心词 (引者注,即I)是由一致 (agreement)和时态/体态 (tense/aspect)等构成的一个 ‘屈折特征束’(an inflectional feature bundle)。”(程工,1999:11)可他的第二个推导方法却可用从广义转换中得到的词项去占据I的位置,这明显有悖于核查理论 (checking theory)的要求。如果能把空动词的位置用其他词项去占据,那么我们同样可以在发生了位移或提升后留下的语迹处用其他词项填充。这种推导方法显然行不通。

其次,李艳惠和程工均认为汉语的底层是SOV结构。这个论断似乎缺少充分的语言描写方面的支持。关于这一问题,程工在支持自己理论假设时引用朱德熙的观点:“其实跟 ‘把’字句关系最密切的不是‘主-动-宾’句式,而是受事主语句。”(程工,1999:255),并将朱德熙的观点作为其模式的理论依据。但我们发现,他们二人的观点缺少从发展的角度来考察。

三、VP嵌套和轻动词的分析

(一)汉语是SVO型语言

通过对汉语 “把”字句形成历史的追溯,我们认为,汉语在底层上是SVO型语言,如果有SOV形式的话,那必定是发生了宾语提升 (object-raising)。法国汉学家贝罗贝 (2000)认为,“把”字句的形式,“主语+把/将+宾语+动词”是 “主+动+宾”形式的一个变式。在下文中我们将分析此结构的由来。在现代汉语中,如果不借助 “把/将”是无法将宾语提到动词前的。在现代汉语普通话北方方言区中,宾语只能提到主语前表强调。例如:

(3)这个我喜欢。

(4)这句话世人已记住了。

(二)选择 “把”字的历时演变理据

现代汉语中的 “把/将”①行文或引文中有“把/将”字样,表示它们从实词到虚词,有一个变化过程。其实,“把”和“将”一般说来,前者用于口语化语言,后者用于书面语,在许多情况下不能互换。首先虚化为一个轻动词,然后再虚化为一个介词。轻动词在句子中一经在语义系统中选用,其使用便是强制性的。

尽管有的 “把”字句可转换成意思基本相同的非 “把”字句,但语义解释有差异:“把”字句强调宾语,而相应的非 “把”字句强调谓语动词。若将 “把+N+V”句和 “V1NV2(N2)”句做一比较后便会发现,虚化前 “把”字的含义在很大程度上有共享使令性,给予义等共性 (俞光中、植田均,1999:91-93)。正因为它的第一步虚化,便将这一特征溶入到轻动词中,在作语义选择时是强制的、显性的;而不选用时,则由其他V1去填充前位,形成 “把”字脱落。这个论述能从现代汉语的时态助词 “着”“了”“过”等由动词虚化而来得到验证 (刁晏斌,2001)。正因为如此,也有研究者将 “着”“了”“过”“得”等仍处理成泛动词 (即本文中的轻动词。杨寿勋,2000:394-400)。沈家煊在 《如何处置 “处置式”》(2002)一文中认为,只要说话人认定对N实施了处置,不管客观情况是否如此,均是 “把”字句处置式的主观处置含义的表现。他的这个论点从语义的角度解决了说话者选择 “把”字句的心理和语义分析等方面的问题。据此,我们认为,选择 “把”字时,体现为它的自私性 (greed,有的译为 “贪婪性”)特征,这就是 “把”字句为什么不选择别的字而只选择 “把”的原因和内在必然。

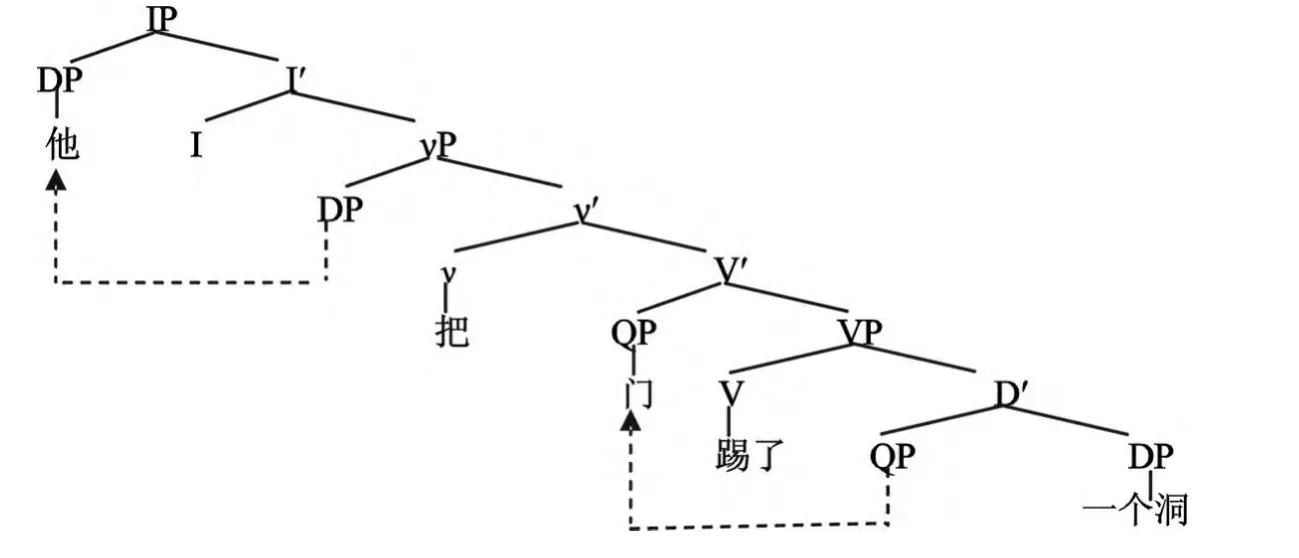

(三)“把”字句的树形推导图及分析

根据Cook&Newson(2000),Ouhalla(2001),Smith(2001)等的观点,下例中 (5a)可以推论为(5b)。

(5)a.我们把五个苹果吃了两个。

b.我们把五个苹果中的两个吃了。

(5b)是 (5a)形成的依据,因 “两个 (苹果)”是与 “五个苹果”之间的领属关系而得出的。以下为溶合的过程。

(6)a.[DP两个[N苹果]]

b.[VP吃了[DP两个]]

c.[V'[QP五个苹果[VP[V吃了[DP两个]]]]]

d.[VP[V[V'[QP五个苹果[VP[V吃了[DP两个]]]]]]]

e.[V'[QP五个苹果[VP[V吃了[V'[QPti[VP[V ti[DP两个]]]]]]]]]

f.[ν'[ν把[V'[QP五个苹果[VP[V吃了[V'[QPti[VP[V ti[DP两个]]]]]]]]]]]

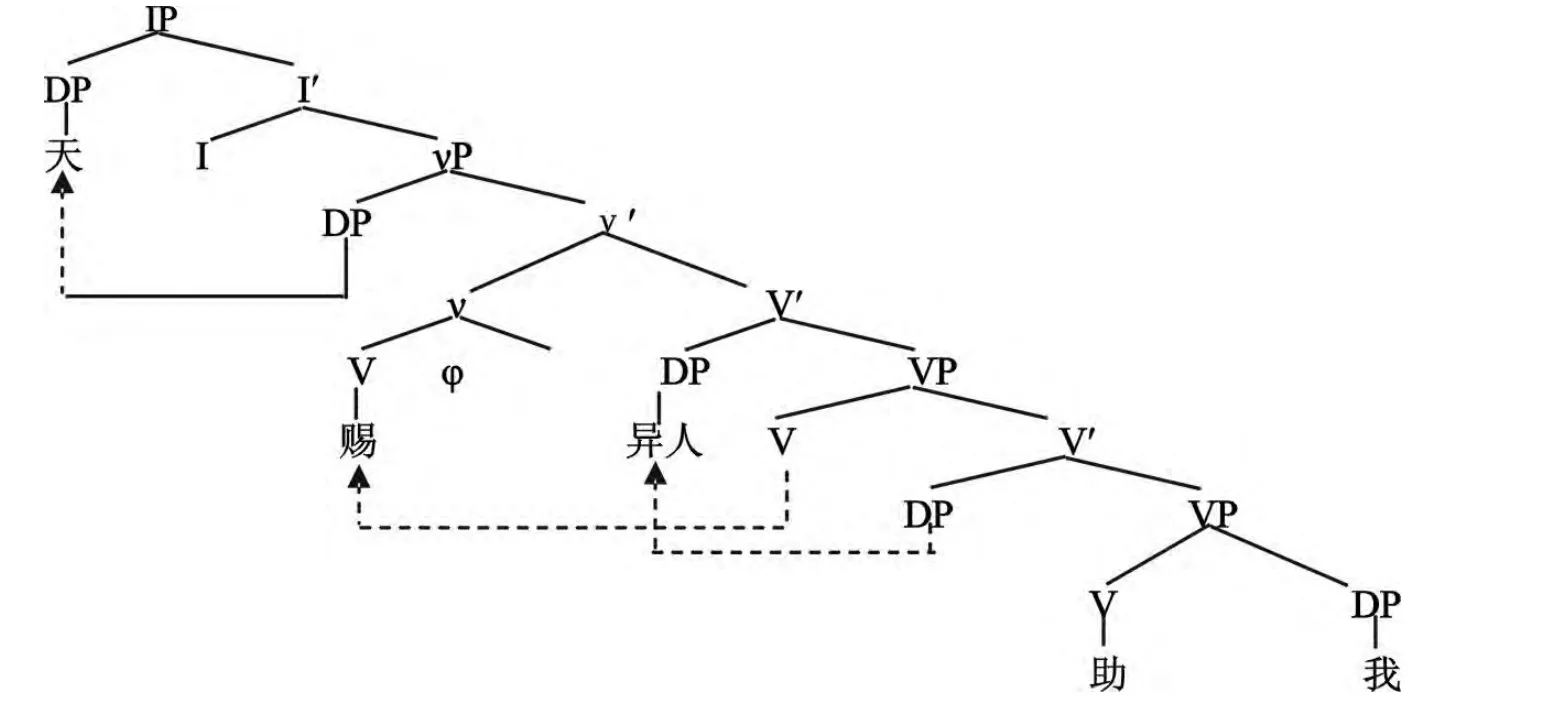

这个分析模式中,因为在语音式PF(Phonetic Form)和逻辑式LF(logical Form,体现为句子的语义)上一旦选择了 “把”字,就强制性地把后面的N提升,这种特点仍应被视作V1NV2连动式结构的要求,尽管从 “经济”原则的角度来看,表层表达并不见得比其相应的其他表达显出任何 “经济性 (economy)”特点,并且从语源发展的历时性来看,自唐代后期大量使用的 “把/将”字句来看,最先的 “把/将”均是动词,而后经历了一个虚化的过程。这样,“把”就虚化为轻动词,要求后面的N提升。据此,与其说是动词提升,倒不如说是修饰语提升。因为 “把”的 “自私”性,就会不让V提升到ν之下。这正是本文意欲从汉语的角度来丰富VP嵌套论述的原因。例如:

(7)a.他把门踢了一个洞。

b.(我真个有福分,)天赐异人助我。

(四)形式主义理论理据

Chomsky(1981:36)的 “论旨关系准则”(见Radford,2000:180),以及Baker(1988)的 “论旨指派一致性假设”(Radford,2000:184、200)为我们解决语义的选择提供了理论上的支持。论旨关系准则 (theta-criterion),即每个主目都有一个且仅仅一个题元角色,每个题元角色只能由一个且仅仅一个主目担任。

论旨指派一致性假设 (uniform theta assignment hypothesis,UTAH)。其一是论元结构向句法结构进行投射是一致的。其二是对于给定的述部,两个具有相同语义功能的题元在句法中必须占据相同的深层结构位置。

(五)推导依据和方法

依据 “最简方案”理论,词和词之间是靠从右向左的合并 (merging)来实现一个小的单位向大的单位扩展的。这时的所有技术手段中 “移动a”和参数的一次性选择常被用到,而前期理论中的转换手段则被抛弃。因此,在VP嵌套理论框架内,“把”字句、被动式和使成式这3种结构相互之间有密切关系(王力,1990:405)的结构,以及连动式和动词复制句等问题,都可以得到一致性地解决。

四、证明依据

(一)语法化方面的证据

关于 “把”字句的来源,国内外的众多学者的意见较为一致,即它来自动词 “把”或 “将”字句,即来自 “把/将N1V(N2)”这样的连动式 (王力,1990;俞光中、植田均,1999;贝罗贝,2000;等)。后来通过语法化 (grammaticalization)的过程先变成轻动词,后变成介词。贝罗贝在 《早期 “把”字句的几个问题》一文中讨论了V1N1V2N2结构,指出N2在由 “之”字代替前面的N1,进而演化为 “把/将N1V2”的句式到最终 “把”虚化为介词,构成 “把/将NV”的结构。例如:

(8)a.就将符一法命焚之。 (冯翊 《桂花丛谈》)

b.船者乃将此蟾以油熬之。 (陆勋 《志怪》)

动词后的代词 “之”因与其前的名词重复,大部分省略掉,例如:

(9)醉把茱萸仔细看。 (杜甫 《九月蓝田崔氏庄》)

可以重建为:

(10)醉把茱萸仔细看茱萸。

同时,从近代汉语的发展来看,V1N1V2N2在此过程中大量使用,例如:

(11)a.我买两个绝色的丫头谢你。 (《红楼梦》第六十四回)

b.宝玉因和他借香炉烧香。 (《红楼梦》第四十三回)

以上 (10)的这个建构,为本文进行的形式主义分析方法提供了语言发展方面的支持。

(二)儿童语言习得方面的证据

从语言习得的角度来看,黄正德的模式最缺少这方面的支持。我们以患有语言障碍疾病的一个六岁左右的儿童为例,他习得 “把”字句的经历如下:

(12)①烂了→②打烂了→③a.他打烂了→④!他把杯子打烂了

b.杯子打烂了

c.!他打烂的

标 “!”号的两种形式他一直不会说,而比他小一岁的儿童在经历了第三阶段的混合表达后,差不多到三岁左右就会用 “把”字句了。如果我们认为汉语在底层是一种SOV的语言,这和儿童习得语言时的几个阶段的表征也不符:

(13)①饭→②饭饭→③吃饭饭→④吃饭→⑤我吃 (饭)→⑥我吃饭/我想吃饭/我要吃饭→⑦我吃了饭→⑧我把饭吃了。

五、余论

“把/将”从动词虚化成现代汉语中的介词,中间有一个虚化为轻动词的阶段,并且这一个特点在“把”字句得到保存,由此我们认为,是否可以通过设置参数的手段[±强制提升动词]来区分英语和汉语中词汇的虚化问题。这样,汉语中特有的动词复制句、无显性 “被”字特征的被动句、连动式和使成式等结构在MP的理论构建下都能得到一致的解释和说明,成为一种较为完备的汉语形式主义语法模式。例如:

(14)a.我骑马骑得很累。

b.鸡杀了。

c.书读了。

按Chomsky的3个充分性 (即观察的充分性、描写的充分性和解释的充分性)的要求,对近代汉语在前两个充分性方面,尤其是在观察的充分性上并未形成较统一的意见,这也为描写的充分性和解释的充分性上的讨论增加了难度。本文希望更多的学者参与这方面的讨论,合理扬弃Chomsky的理论,为普遍语法的研究以及我国的汉语信息化处理技术做出探索。

[1]Baltin,M.&C.Collins.The Handbook of Contemporary Syntactic Theory[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press via Edward Arnold.2001.

[2]Chomsky,Noam.The Minimalist Program[M].Cambridge,MA:MIT Press,1995.

[3]Cook,V.&M.Newson.Chomsky’s Universal Grammar:An Introduction (2nd ed.)[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press via Blackwell Publishers.2000.

[4]Huang,C.-T.J.Logical Relations in Chinese and the Theory of Grammar[D].Ph.D.dissertation,MIT.1982.

[5]Larson,Richard.On the Double Object Construction[J].Linguistic Inquiry,1988(19):335-392.

[6]Ouhalla,J.Introducing Transformational Grammar:From Principles and Parameters to Minimalism[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press via Edward Arnold.2001.

[7]Radford,A.Syntax:A Minimalist Introduction[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press via Cambridge University Press.2001.

[8]Smith,N.Chomsky’s Ideas and Ideals[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press via Cambridge University Press.2001.

[9]程工.语言共性论[M].上海:上海外语教育出版社,1999.

[10]刁晏斌.近代汉语句法论稿[M].大连:辽宁师范大学出版社,2001.

[11]梅祖麟.唐宋处置式的来源[J].中国语文,1990(3).

[12]沈家煊.如何处置“处置式”[J].中国语文,2002(5):387-399.

[13]邢公畹.现代汉语教程[M].天津:南开大学出版社,1994.

[14]徐烈炯.生成语法理论[M].上海:上海外语教育出版社,1988.

[15]杨寿勋.再论汉语中的动词复制[J].现代外语,2000(4):394-400.

[16]俞光中,[日]植田均.近代汉语语法研究[M].上海:学林出版社,2001.