校企合作课堂内外联动人才培养模式实践①

——以湖北文理学院电子专业为例

张静,金鑫,王正强,胡安正,吴学军

(湖北文理学院物理与电子工程学院,湖北襄阳441000)

校企合作课堂内外联动人才培养模式实践①

——以湖北文理学院电子专业为例

张静,金鑫,王正强,胡安正,吴学军

(湖北文理学院物理与电子工程学院,湖北襄阳441000)

湖北文理学院电子专业以应用型人才培养为目标,在校企合作过程中,根据电子专业的人才培养特点和所具备的办学基础,实施基于项目式教学的地方院校电子专业主干课程融合研究。在项目实施过程中,逐步探索形成具有鲜明特色的基于项目式的课堂内外联动人才培养模式,创新实践教学体系,构建电子专业递进式能力标准,实现电子专业主干课程融合与教学内容的优化。

校企合作;课堂内外联动;人才培养模式

2010年,湖北文理学院物理与电子工程学院电子系教师参与中石化一炼油厂2座炼油塔大型设备改造项目“智能除焦系统”,负责完成项目的核心部分,经历现场采集数据、智能除焦系统研发、振动台实验测试、现场安装、调试和运行全过程。

项目完成过程中,大家意识到以传统的课堂教学和实验室实验为主的电子类专业课程教学的弊端:教师在各主干课程分散地进行知识点的传授与讲解;教学的内容方面长期不变,不能及时反映和满足实际的市场需求。导致学生“只见树木,不见森林”,无法综合全面地掌握电子类专业技术,缺乏对所学课程知识点与实际产品、项目所用技术内在联系的理解,缺乏综合应用能力,缺乏协同创新能力,部分学生走上工作岗位后相当长一段时间内面对实际工作而束手无策。因此,必须改变教学内容和教学模式。

以电子信息工程教育专业认证为专业建设思路[1-2],电子系申请并获批湖北省教研项目“基于项目式教学的地方院校电子专业主干课程融合研究”,2012年正式主持实施该教学研究项目。在校企合作过程中,根据我校电子专业的人才培养特点和所具备的办学基础,实施基于项目式教学的地方院校电子专业主干课程融合研究。在项目实施过程中,湖北文理学院电子专业逐步探索形成具有鲜明特色的基于项目式的课堂内外联动人才培养模式。

1 课题研究的主要内容

1.1 构建基于项目式课堂内外联动的课程体系和实践教学体系

通过调研,根据企业专家、师生推荐的难度适宜案例、本市科委发布的企业技术需求,初步选择实际产品和实际项目。各类全省、全国性电子学科竞赛可培养学生发现、分析和解决问题的工程实践能力,其内容是实际项目的重要来源。

根据实际项目内容,将实现项目所需的知识分解成知识模块,每个知识模块与课程对应,分解成知识点;使得课程、知识点为解决实际项目服务,实现专业主干课程融合,建立课程体系;基于此建立实验体系、实训环节,使学生得到从电子系统项目需求分析、方案论证、设计、实现到技术文档总结完整的项目实训[3]。

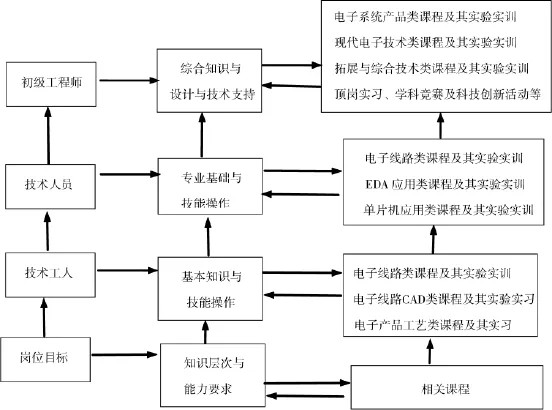

1.1.1 课程体系改革

专业能力递进式培养方案如图1所示。该培养方案从“电子产品生产工艺”“电路分析”基础入门课程开始,学习电工与电子技术基础理论知识,随后重点突出学习“C语言程序设计”、“电子线路类(低频、数电、高频)”、“微机原理”“电子线路CAD”、“单片机应用类”、“EDA应用类”等应用性和实践性较强的课程,让学生初步掌握以微控制器为核心的硬件电路的基本结构原理及软硬件设计基础知识。通过后续专业课程实验与综合实训,逐步培养学生的识图分析、焊接安装、测量调试、查阅资料、设计制作、专业报告写作等能力。

图1 专业能力递进式培养方案

1.1.2 实践教学体系改革

通过课内课外实践教学体系训练,培养学生分析问题、解决问题的实际能力,逐步培养创新精神和工程设计能力。具体如图2所示。

图2 电子专业实践教学体系

1.2 实现课内教学内容与课外实践活动的融合

1.2.1 课内课程内容、实验内容

梳理解决实际工程问题要求的能力和知识点,将专业核心分为工程数学、电路、数字系统和微处理器、信号与信号处理、计算机及网络、信息获取与信息传输等几大模块,对课程进行有机整合。增设C高级编程,高频电子线路改至第5学期;整合信号与系统、数字信号处理和自动控制原理课程内容:将自动控制基本理论合并至信号与系统主讲连续部分;自动控制原理改为选修课;离散部分放在数字信号处理;传感器原理及应用改为传感器技术与应用,强调传感器芯片的应用,在第5学期与单片机原理及应用、C高级编程同时开设;第6学期学习电子设计与制作时可以初步设计出完整的电子系统硬件部分:感知器件单元(传感器)+信号调理单元(模拟信号放大、滤波、抗噪、隔离)+数据采集单元(数字电路:模数转换技术)+CPU处理,以及软件程序设计。设计题目源于实际项目。

1.2.2 课外创新实践课程内容

为提高学生创新实践能力,课外为学生开设培训课程:C语言实训介绍C语言的应用开发案例,提升学生C语言编程能力;单片机应用技术基础训练介绍单片机的基础应用开发案例,为有兴趣的学生提前学习单片机提供训练。

2 课题成果的创新点

2.1 创新了实践教学体系

实践过程中,形成了分模块、分阶段、分层次的课内和课外实践教学体系。课内实践教学体系包括公共课基础实验、学科基础课实验、专业基础课实验、专业课实验和实习实训四个模块;课外实践教学体系包括课外系列科技素养训练、学科竞赛、大学生自主创新实践活动、创新设计和职业技能培训五部分。课堂内外实践教学相互补充,相互整合。

2.2 构建了电子专业递进式能力标准

按照职业岗位能力逐渐递增的目的,构建本专业各年级学生需要达到的能力标准。一年级学生假期到电子企业生产一线工作,完成从学生到企业生产一线工作人员的角色转变;二年级学生假期到电子企业工作,学生应具备电子元件检测、仪器操作能力,具有电路识图、产品组装和调试能力;三年级学生假期到电子企业工作,学生应具备初步的电子产品改进与设计能力;或者具备初步的生产管理、市场营销、技术支持的能力;四年级学生毕业时达到嵌入式电子产品的设计、生产、销售与服务等职业岗位的中级职业目标。

2.3 实现了电子专业主干课程融合与教学内容的优化

进行一体化实验教学内容改革,难度递增。对系列课程的教学内容进行整合:电子工艺实习要求学生制作单片机最小系统;数字电子技术要求学生制作基于数字芯片的数字模块电路;模拟电子技术要求学生制作基于模拟芯片的模拟模块电路;数字模块电路+模拟模块电路+单片机最小系统构成单片机开发板;对单片机原理与应用课程实验教学进行改革,用自制单片机开发板,采用开放式结构,将以前只有在实验室才能完成的实验延伸到课外。

3 课题成果的推广应用效果

3.1 教研团队成员教研科研能力有较大提升

教研团队成员近年来累计已完成省教研项目4项、校院教研项目14项;校级精品课程2项、校教研成果二等奖2项;市厅级科研项目4项、科研成果鉴定3项、省科技厅重大成果奖1项、发明专利3项、其它专利20项,核心期刊及以上发表论文15篇。

3.2 学生的综合素养、应用创新能力显著提高

通过该人才培养模式的实施,学生自主完成了大量的电子设计作品、开发实验项目。近几年来,体现电子专业学生创新能力的国家授权专利数、学科竞赛等各种奖励数量和质量连年提高,应届毕业生薪水、就业相关度等就业质量指标在同类院校中名列前茅。

3.3 对工科专业的应用型人才培养有很好的示范引领作用

本课题涉及的课程涵盖电子类主干课程,电子类专业各年级学生、其他电类专业如计算机专业和机械专业的高年级同学受益匪浅;也可为其他院校工科专业的应用型人才培养提供借鉴经验。

[1]鲍祖尚.我国电子信息工程人才体系研究——基于华盛顿协议视角[J].湖南社会科学,2011(6):75-78.

[2]胡顺仁,赵红.电子信息工程专业的工程教育专业认证实践探索[J].武汉大学学报(理学版),2012(S2):92-95.

[3]徐武雄,钟东.基于CDIO的电子信息工程人才培养模式研究[J].中国教育技术设备,2013(18):112-114.

(责任校对王小飞)

G642

A

1674-5884(2015)12-0041-03

10.13582/j.cnki.1674-5884.2015.12.014

20150508

2012年湖北省教育厅教研项目(2012362)

张静(1967-),女,湖北襄阳人,教授,硕士,主要从事电子系统设计和信息处理研究。