居家养老之日本经验及启示

黄万丁

居家养老之日本经验及启示

黄万丁

一、基本国情:高速发展的历史,老而低迷的现状

日本是世界上最发达的经济体和最富裕的社会之一,亦是城市化水平最高的国家之一。1975年其城镇人口比例已经达到75.7%,基本完成城市化进程;1995年其人均GDP更是达到42522.1美元,在全世界一时风头无二。但自1990年代以来,日本社会迅速步入“老而低迷”的失去时代。

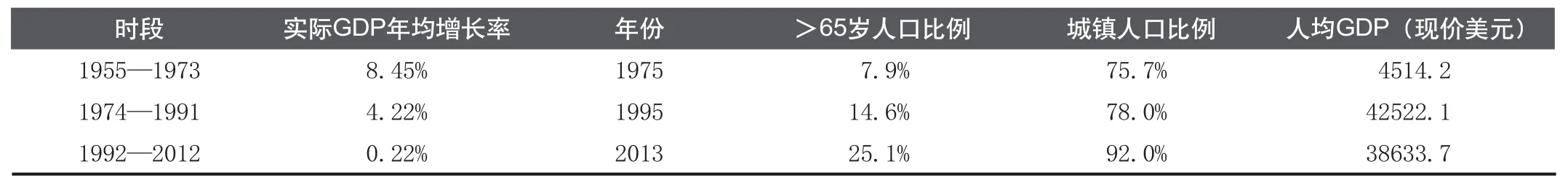

1970年,日本65岁及以上人口比例达到7.1%,正式步入了老龄化社会(Ageing Society),在主要发达国家中,日本进入老龄化社会的时间是最晚的。但一旦迈入,日本人口老化程度迅速加深,至今已经是世界上人口老化最严重的国家之一。1994年,日本65岁及以上人口比例达到14%,进入老龄社会 (Aged Society),其对老龄化社会的跨越仅用24年,而德国、英国都历时40年以上,美国更是历时70余年之久。到2005年,日本65岁及以上人口比例上升至20.2%,仅用时11年就从老龄社会迈入超老龄社会 (Hyper-aged Society)。及至2013年,该比例更是继续攀升到了25.1%。近60年来,和人口老化速度呈递增态势相对应,日本经济增长速度却呈明显的递减趋势。在进入老龄化社会之前,日本经济保持了20年的高速增长期;进入老龄化社会之后,经济增长迅速降温,但亦保持了近20年的低速稳定;但及至迅速进入老龄社会,经济增长就开始长期萎靡不振,至今已“失去二十年”之久。

表1 60年来日本经济增长、人口老化和城市化情况

二、养老观念:就地老化,居家养老

在1990年代人口老化日趋严峻之前,日本社会对养老观念以及相关制度设计亦有过长久思考和实践徘徊。1992年,以历史传统为文化基础,以经济形势为现实背景,在综合考量了人口结构、家庭变迁等因素之后,日本厚生省正式提出“就地老化(Aging in Place)”之养老概念:即老年人通过对住宅改造以及医疗机构、养老设施等服务体系的利用,尽可能长时间地生活在原有熟悉的环境中。此后,“居家养老”作为日本政府的养老政策开始在日本的各市町村中推行。也自此,日本社会开始把如何养老的研究和实践中心切换到“居家养老”之上,如何把握老年人的生活理念以及全社会在养老问题上所形成的新的价值观,使“居家养老”得以实现,成为了新的时代课题。

经过二十多年的发展,“居家养老”中的“家”已经有了丰富且明确的内涵和外延,从内涵来讲,不仅是个体生存的物质空间,更是代际传承的精神载体;从外延上讲,不仅包括住宅本身,还包括居住地区的设施机构以及各项针对老年人的区域性服务体系。

三、经验与启示:做好“家、钱、人”的工作

日本“居家养老”养老观念的形成和发展是一个历史过程,其相应养老制度的形成和成就的展现也已渐成一个国际经验,综合来看,其在“家、钱、人”三方面的做法最值得我们借鉴和学习:

改善“家”的环境。老有“所”养的“所”应该是居所和依靠的结合,只有居所而无依靠的养老是个伪命题。为了将老年人留在原有熟悉的家园,日本政府着力在改善“家”的内外部、软硬件环境方面下功夫:在内部环境改善上,既通过《高龄者居住住宅设计指导方针》《高龄者居住安定保护法》等法律规范从建设、运营环节保护建筑适合老年人的居住和健康安全,也对老年家庭安装扶手或消除地面高低等小规模住宅改装给予部分费用的报销,同时还通过普及便携式高频度守护传感器加强在外家人和社区对老人健康状况的监测,如通过电流监测和分析了解老人的健康状况、预防老人孤独死的现象;在外部环境改善上,秉承“社会、街区要全面支援老年人”的方针,大力建设居家照料与设施照料相结合的服务体系。一方面通过介护保险、志愿服务支持多种上门服务,现今,全日本护理预防型营业所中,提供上门服务的有3万所,护理服务营业所中,提供上门服务的3.1万所。另一方面通过普及“社区居家养老支援中心”并大力发展日间照料中心,为家庭缓解照料压力。现今,全日本有3.2万家护理预防型日托所,3.4万家护理服务日托所。这些紧贴社区的机构能提供午餐、洗澡、身体机能训练等多种照料服务,如果青年一代无暇护送,一些机构还会上门接应。

值得提及的是,虽然日本在上世纪也同样经历了养老机构和床位的扩张潮,但现今几乎所有养老机构对其长期床位都有严格的限员,且普遍设置了相当比例的短期床位、建立了日托服务部和居家护理支援中心、大力发展了为“居家养老”提供上门服务的项目。笔者认为,这一点尤其值得我们深思。

完善“钱”的保障。完善的老年服务需有充足的资金保障,自2000年起,日本开始实施介护保险制度,作为一个由社会全体来支援需要看护者的保障机制,介护保险为居家养老提供了强大的支持,甚至其在价值导向上对“居家养老”的强调要大于对入住看护设施的强调。目前,介护保险支持的在家接受的服务包括:上门看护、上门入浴看护、上门护理、上门康复指导、居家疗养管理指导和夜间对应型上门看护、定期巡回和随时对应型上门看护两种紧贴社区型护理服务。

上门入浴看护以无法在自家浴室入浴的人为对象,上门护理由护士遵从主治医生的指示进行疗养照顾和辅助治疗,上门康复指导由理学治疗士、作业疗法士或语言训练士提供,居家疗养管理指导由医师、牙科医生、药剂师、护士和营养管理士提供。居家老人在接受以上服务时对于不超过封顶线的费用,自付比例仅为10%。在支持多种服务的同时,介护保险能为居家老人提供支持的其他服务还包括:福祉用具的出借、福祉用具购买的支付、住宅改装费用的支付。其中,对福祉用具购买、住宅改装费用都采用先行垫付后申请报销的管理制度,报销比例皆为90%,但二者每年度的限额分别为9万日元和18万日元。

2015年1月,笔者随团赴日考察社会福利,在ATC忘年中心(日本最大规模的护理保健用品展示场)发现,一款电动轮椅,购买需要30万日元,但如果是介护保险的被保险人租赁,月租金只需2000日元。一款全自动浴缸,购买需要50万日元,租赁则只需每月3000日元。比较之下,介护保险的重要作用可见一斑,鼓励租赁而非购买的价值导向也立刻彰显。

调动“人”的作用。在需要护理的人群日益增加的情况下,如果完全依赖护理师,可以说日本的护理制度早已崩溃,而制度之所以能得以维系,老年人自身和志愿者发挥了重要作用。积极老龄化和志愿服务的理念在日本已经成了一种社会风尚,“老老介护”在居家养老中相当普遍,2014年,65岁以上的老年人家庭中,老人互相护理的比例甚至超过了54%,而超出家庭之外,老年人参与社会公益的比例也相当之高。以非营利组织为载体的志愿服务在日本也同样深入人心,基于“时间银行”概念的全国性的志愿服务项目甚多,以“关爱老人卷”为例,如果年轻一代和需要照看的长辈相距较远,则他可以在本地区参加照看儿童等公益活动换取一定的“关爱老人卷”以支付长辈在家庭接受的志愿服务,如此种种, 长久下来,“今天我照顾你,明天他照顾我”的理念已经成了日本重要的养老和社会文化。

四、我们面临的挑战:老少分离、老众少寡

时下的中国不仅站在人口变迁、经济发展的路口,也同时站在文化传承、社会转型的十字街头。笔者认为,在回顾并梳理日本在居家养老上有益经验的同时,还应该深刻的比照我们和日本国情之同异,如此,方能理性的扬其长、避其短。

和被渲染过度的“未富先老”比起来,其实大规模人口迁徙下的“老少分离”、长久低生育率等原因下的“老众少寡”才是最大的挑战,而且这种挑战不仅是对“居家养老”的挑战,更是对社会秩序、文明传承的挑战。

“老少分离”的挑战。日本在1970年代已基本完成城市化进程,而根据世界银行发布的统计数据,直到2014年,我国城镇人口在总人口中的比例也只有54%(采用世行的数据是为了统一数据源),和日本在1950年53.4%的水平相当。如果按照户籍口径,这个比例还要降低10个百分点左右。很明显,未来10~20年内将是中国城镇化进程的加速期和关键期,大量的农村青壮年人口将会迁徙到城镇,而如果按照现行的制度格局,数以亿计的老少城乡分离将不可避免。为减小这种“老少分离”导致的社会养老和发展压力,对如何创造条件促进“家庭迁徙”而非仅仅是“年轻人迁徙”的思考和相应行动就已经很有必要了。

“老众少寡”的挑战。1955年日本0~14岁人口在总人口中的比例为33.4%,到1975和1995年已经分别下降到了24.3%和16.0%,而及至2013年,更是达到了12.9%的历史低点,与当年25.1%的老年人口比例相比,“老众少寡”已经相当严重,而更可怕的是这种格局仍将继续恶化,根据日本国立社会保障·人口问题研究所在2010年的调查,至50岁尚未结婚人群占总人口的比例,男性为20.14%,女性为10.61%,均创历史新高,相比1980年的情况,未婚男性人口上升约8倍、女性则上升了约2倍。虽然我国的老众少寡程度还未达到日本这般严重,但不可否认的是长期的低生育率等原因已经使我国“老众少寡”的问题日益凸显,且在当前的社会经济环境和生育政策下,尚无明显可期的向好态势。

“居家养老”之第一要义应该是代际人口在时空上的数量均衡,其次才是相应资源的配置均衡。很明显,如何应对这两个挑战已然是我们面临的最大课题。

(作者单位:中国人民大学公共管理学院社会保障研究所)

注释

1 穆光宗, 姚远. 探索中国特色的综合解决老龄问题的未来之路[J]. 人口与经济, 1999 (2): 59.

2 陈功. 2011年福彩公益金政府购买服务 (课题研究) 项目《农村养老服务工作研究》成果简报[R]. 2012.

3 可参考: 沈洁, 广井良典. 中国·日本社会保障制度的比较与借鉴[M]. 中国劳动社会保障出版社, 2009.宋金文. 日本农村社会保障——养老的社会学研究[M]. 中国社会科学出版社, 2007.

4 可参考: 武川正吾. 地域福祉计划——治理时代的社会福祉计划[M]. 有斐阁ARMA, 2005.武川正吾. 政策导向的社会学——福祉国家和市民社会[M] 有斐阁, 2012.

5 新井光吉. 日欧美的综合护理——实现医疗高质量与低费用[M]. MINERVA书房, 2011.

6 倪鹏飞. 新型城镇化的基本模式、具体路径与推进对策[J]. 江海学刊, 2013 (1): 87-94.

7 同注6.