在模糊中追求清晰:对近30年我国运动竞赛学教材内容体系的思辨

孙德朝

摘要:运用文献资料和逻辑推理等研究方法,梳理我国近30年《运动竞赛学》教材内容体系的演变历程。认为:我国运动竞赛学研究对象的多目标性,研究领域的跨学科性,编写原则的不确定性,导致教材内容体系的“模糊”状况。提出我国运动竞赛学教材内容体系清晰的四大优化原则:把控概念是思维的细胞原则;追求模糊中清晰原则;重视运用发散思维原则;既综合又整合的顶层设计原则。进一步构建身体文化消费时代背景下我国运动竞赛学教材内容的新体系,以弥补以往《运动竞赛学》对运动竞赛参与客体(观赏者)人文关怀长期“缺失” 的教材编写局限。

关键词:运动竞赛学;教材内容体系;学科属性;研究领域

中图分类号:G870.0 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2015)01-0106-08

Abstract:With the methods of literature review and logical reasoning, this paper has combed China's "Sports competition Science" textbook system evolution in recent 30 years. Studies suggest that multi-objects, interdisciplinary research and compiling principles of uncertainty have all lead to the "fuzzy" status of textbook system. It has proposed 4 principles to optimize the textbook system: concept being the thinking cell; seeking clarity from fuzziness; application of divergent thinking; comprehensiveness and integration as the top-level design principle; Under the context of further construction of physical culture consumption, the new system of sports competition science will make up for the previous limitations in the "Sports competition Science" textbooks that the participating objects (the audience) are in lack of human care.

Key words:sports competitions science; textbook system; subject property; field of study

学科是具有同一属性、明确研究对象和研究目的的知识体系集合。学科知识体系集合体主要通过教材内容的“采集”和“筛选”来完成。对于我国运动竞赛学学科研究而言,最早对其内容体系设想和构思的是郑继庆、盛琦(1983)《略论运动竞赛学》一文。随后,成都体育学院学者刘建和及其科研团队开展了运动竞赛学学科的研究,于1990年出版了《运动竞赛学》(刘建和主编,四川教育出版社出版发行),目前学界较认同该著作开创了《运动竞赛学》的先河,而1994年的《运动竞赛学》(国家体育总局编写组,北京体育大学出版社出版发行)则标志着我国运动竞赛理论探究开始走向系统化。伴随着运动竞赛学科发展,随后陆续出版了一些运动竞赛学教材。如:李少丹、惠民《运动竞赛学》(1999、2003、2005、2009、2011年),王家宏等的《运动选材 运动训练学 运动竞赛学》(2000,2005年),汪玮琳的《运动竞赛学》(2004年),刘建和等的《运动竞赛学》(2008年),王亚琼的《运动竞赛学》(2009、2012年),陆红的《运动竞赛学》(2005、2010年),曹冰、回军的《运动竞赛学》(2012年)等。综观不同时期我国出版的《运动竞赛学》教材,其内容涵盖了运动竞赛学的认识、运动竞赛概论、运动竞赛制度、运动竞赛战术、运动竞赛方法、运动训练过程中竞赛安排、竞技体育赛事赛事运作、各类型大型运动会赛事简介、民族民间传统体育赛事运作等诸多方面的问题,研究的内容也多从理论层面和实践操作层面进行归纳和总结,突出运动竞赛与竞技体育难以剥离的依附性特征,强化运动竞赛对运动训练的导向作用,凸显运动竞赛本身的实践操作性特征。但《运动竞赛学》学科所采借的内容和体系其人为性较强,凸显出研究目的和研究对象的多目标性、编写原则的不确定性、教材体系的“模糊”性特征。采用列举法对已编教材内容体系进行比较的基础上,提出运动竞赛学的编写原则,梳理出符合学科特点和时代韵味的《运动竞赛学》教材内容体系,对《运动竞赛学》学科研究目的和研究对象的“清晰”具有重要的理论价值和实践意义。

1 近30年来我国运动竞赛学教材内容体系的演变

我国《运动竞赛学》学科体系的构建可追溯到1983年郑继庆、盛琦的《略论运动竞赛学》一文。该文简要阐释了建构《运动竞赛学》的前瞻性价值和意义,认为《运动竞赛学》是以马克思主义的认识论和方法论为指导,借助控制论的基本原理,吸收训练学、裁判学、社会学、心理学、统计学等诸学科的理论成果和实践经验,尤其与训练学、裁判学有着更为密切关联知识集合体,并从十二个命题中圈定了《运动竞赛学》研究对象的理论部分和实践应用部分[12](见表1)。该文值得肯定的是,作者认识到了《运动竞赛学》是一门理论性和实践性相结合的综合性运用学科,认识到运动竞赛参与主客体的重要性、特殊体育赛事组织的差异性(如民族传统体育运动会)、运动竞赛人力资源配置的重要性、运动竞赛效应对运动竞赛发展等诸多问题,对后续运动竞赛学的研究具有重要的启示意义,但作者的研究知识体系显得庞杂,研究对象、研究目的、研究内容的多目标性和多元取向,呈现出包罗万象的百科全书构思,其逻辑顺序也不完全符合教材编写原则,其后的《运动竞赛学》教材内容体系在取舍中扬弃,在无序中寻求秩序。

《运动竞赛学》学科体系的构思提出后,其具有代表性的版本主要有1990年四川教育出版社版[5]、1994年北京体育大学出版社版[1]、1999年北京体育大学版(《运动竞赛学》讲义)、2000年广西师范大学出版社版[10]、2003年北京体育大学出版社版(成人教育体育专业系列精品教材)、2004年中国经济出版社版[9]、2005年北京交通大学出版社版、2008年人民体育出版社版[6]、2010年清华大学出版社、北京交通大学出版社版(高职高专规划教材)[8]、2012年北京师范大学出版社版[11]、2012年东北大学出版社版等版本[2]。经过调查,目前高校采用比较普遍的是刘建和2008年主编的《运动竞赛学》,目前尚属于《运动竞赛学》的较为权威的教材,在体育专业院校和师范大学体育院(系)使用较为普遍。但各学校担任《运动竞赛学》学科教学的教师在上课时,却依据各学校教学计划的教学时数,在多方采集和筛选各种《运动竞赛学》教材内容的基础上,具体讲解内容却呈现出较大的自由选择性。进一步与上课教师进行访谈时,认为李少丹2003年北京体育大学出版社版(成人教育体育专业系列精品教材)在内容体系架构上略强于其他版本。现将具有代表性的《运动竞赛学》版本教材内容体系列表进行比较(见表2),以便探求《运动竞赛学》学科体系的优势和局限。

从以上9个具有代表性的《运动竞赛学》版本所采集和筛选的教材内容所构成的体系来看,围绕和把握“人类为什么需要竞赛”“怎样在竞赛中获胜”“怎样合理地组织竞赛”三个基本问题及其走向趋势[7],教材内容体系呈现出以下现状。其一,《运动竞赛学》的核心研究对象为运动竞赛制度和运动竞赛方法,或者说运动竞赛制度和运动竞赛方法是运动竞赛学研究的重点和难点,编者在把握这一研究对象时,在各版本的教材内容体系中都得到了较好的体现,基本得到了认同;其二,将项目“制胜问题”,或称为运动竞赛的博弈制胜原理纳入教材内容,凸显了《运动竞赛学》研究对象的又一重点[4];其三,契合各运动时期社会发展对运动竞赛文化的需求,将国际、国内各类型重大运动会以“文化符号”形式纳入教材,凸显了运动竞赛研究对象的拓展性;其四,将运动竞赛中的等级制度纳入教材,体现出运动竞赛制度研究领域的延伸性;其五,将民族民间传统体育项目、时尚休闲运动项目和民族传统体育项目(主要指武术)运动竞赛方法纳入到《运动竞赛学》的研究领域,体现了《运动竞赛学》研究内容的创新性。但《运动竞赛学》研究对象和研究内容的拓展和延伸、研究目的的多目标性、编写原则的不确定性,却又反映出《运动竞赛学》自身研究内容系统性不力等现象。教材内容体系的模糊、无序,筛选、采集内容的随意性,编写原则的缺失,体现出《运动竞赛学》学科特征的科学性不强,有必要进一步对我国运动竞赛学教材内容体系的“模糊”状况进行探讨。

2 我国运动竞赛学教材内容体系的“模糊”状况

2.1 运动竞赛学及其所属学科理论体系

运动员选材、运动训练和运动竞赛和竞技体育管理是竞技体育最为重要的组成部分。竞技体育具有广义和狭义之分。从广义来看,马特维也夫(1994)认为竞技体育是一种多功能的社会现象,它包括竞赛活动和针对竞赛活动的专门训练,以及在这一活动基础上形成的特殊人际关系和行为规范。从狭义上看,竞技体育实质是以直接针对运动成绩的竞赛形式形成的,并成为揭示、比较和客观评价人的某种可能性的统一方式的活动。竞技体育的功能性、价值取向,科学整合出《竞技体育学》当属于必然,而《竞技体育学》的分支学科必然由《运动选材学》《运动训练学》《运动竞赛学》和《竞技体育管理学》来承担。对《运动选材学》而言,主要探究如何结合项目文化特征科学地进行运动员选拔等问题;对《竞技体育管理学》而言,则主要研究运动员选材、运动训练、运动竞赛动态过程的管理问题。对《运动训练学》而言,田麦久(1993)针对一般运动训练学的研究内容就运动训练的实践问题和训练学的研究内容架构了它们之间的关系;对《运动竞赛学》而言,其主要的研究对象是针对如何在保证公平的情况下,组织和实施运动员在比赛中创造优异运动成绩和获取优异运动名次,以达到公众对竞赛结果的认同,因此其研究的内容和体系应围绕实践层面“为什么赛”“赛事的级别如何”“赛什么运动项目”“怎样赛”“如何保证竞赛的成功”“ 怎样科学公正评定竞赛效果”“公众的竞赛价值认同”等问题展开(如图1)。

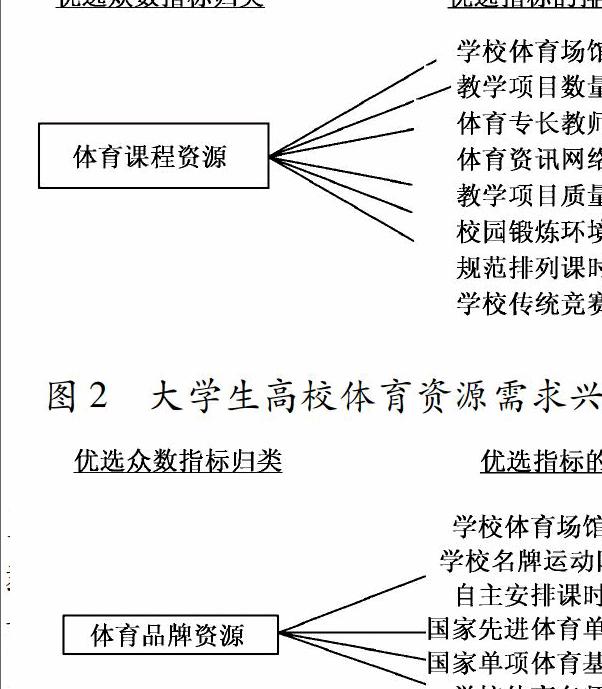

从图1就运动竞赛实践提出的问题和运动竞赛学研究的内容来看,关注了运动竞赛参与主体和参与客体这一系统。亦即运动竞赛除关注竞赛本身的发展外(运动竞赛是检测运动员在保证公平合理的竞赛制度、公开透明的运动竞赛方法情况下,挖掘运动员竞技能力),应增加运动竞赛参与客体(观赏者)对竞赛效果的价值认同研究内容,关注公众对竞赛效果的价值认同便成了运动竞赛学研究的又一重要内容,而这一研究内容的中介应由运动项目的文化属性(文化特点)、公众对项目理解的文化素养来完成。这样的《运动竞赛学》教材内容体系便契合了身体文化消费背景下运动竞赛研究的又一重点,凸出了运动竞赛研究内容的创新,弥补了以往《运动竞赛学》关注运动竞赛自身,而忽略公众对竞赛结果价值认同的局限,并进一步为民族民间传统体育和基层运动会(生态运动竞赛)的开展奠定了运动竞赛学学理基础。因此,《运动竞赛学》及其所属学科的整个理论框架体系,如图2所示。

由图2进一步分析可知道,运动竞赛学是竞技体育学的一个分支学科,与运动选材学、竞技体育管理学、运动训练学等具有难以剥离的依附性关系。它是以各类型运动竞赛的组织、实施为研究对象,揭示运动竞赛活动组织与实施过程的客观规律的实践应用性学科。其研究的重点可以划分为职业运动竞赛学和“生态运动”竞赛学(如民族民间传统体育赛事组织、实施等运作过程),其重点研究对象为运动竞赛制度、运动竞赛方法、赛事的属性和各运动项目文化属性(特点)下竞技博弈制胜规律等。这样的研究对象和研究目的的确定,弥补了以往运动竞赛学对运动竞赛参与客体(观赏者)不力的局限,通过项目文化这一中介搭建竞赛主体和竞赛客体对竞赛本身的价值认同,符合身体文化展演背景下《运动竞赛学》本身的研究诉求,具有理论创新性和实践操作性。

2.2 运动竞赛学教材内容体系的“模糊”表现

既然《运动竞赛学》具有了自身独有的研究对象和研究内容,其教材内容的采集和筛选体系就应该得到逐步的规范和完善。但事实上,目前《运动竞赛学》教材内容采集和筛选所构建的体系似乎具有“模糊”的表现(见表3)。表中除《运动竞赛学》所采借的竞赛制度和竞赛方法得到通识外,尚存在以下模糊现况。其一,过度采借和关注了项群训练理论,力求运用项群理论搭建一般训练理论和专项运动训练理论的中介和桥梁作用来撰写《运动竞赛学》教材体系,这样,其独有运动项目文化的属性就会弱化,独有运动项目文化的属性就很难得到挖掘、独有运动项目的竞赛效果就很难得到公众的普遍认可和赞同;其二,各大型体育运动会竞赛简介列入教材,凸显出教材内容体系的庞杂性,使得教材内容体系“泾渭”难以分明;其三,尚属于运动训练学重点的研究内容,如涉及运动员竞技能力培育问题、运动员竞技比赛战术等诸多问题进入运动竞赛学教材,让运动竞赛学研究重难点难以把握;其四,尚属于竞技体育管理学的研究内容,如运动竞赛裁判员的培养与管理纳入教材,凸显出运动竞赛学与其他学科的边界模糊现况。最后,对选择的项目运动竞赛方法编排、组织显得随意而缺乏逻辑和系统。总之,明晰《运动竞赛学》的学科属性,明确《运动竞赛学》的研究对象和研究内容,深刻理解《运动竞赛学》的人性和为人性,《运动竞赛学》就能更好地展演其理论性、实践性、创新性和科学性。

3 运动竞赛学教材内容体系由模糊走向“清晰”的原则

3.1 把握概念是思维的细胞原则

为什么说“概念是思维的细胞”?其一,概念是抽象思维的基本单元,是人类认识发展中由感性跨入到理性的门槛和基本标志。其二,概念具有两个层次,即内涵——事物的基本属性,区分标志,反映着对象的本原与本质;外延——反映对象的范围、数量、发展与变化、功能、作用和意义等。把握了概念就能了解事物与问题本性及发展变化的规律性。其三,各门科学的定义、公式、定理和规律等都是概念的简要说明,浓缩与量化。其四,概念同细胞一样具有繁衍性,概念会随时空条件的变化、个人的出发点和认知的差异会有所不同。综上对“概念是思维的细胞”的延伸阐释,对《运动竞赛学》学科的有序、科学和清晰具有重要的启示作用。《运动竞赛学》学科里其核心的概念是运动竞赛,而其关联性最为密切的概念是竞技体育、运动训练。运动竞赛具有广义和狭义之分。从广义上来看,运动竞赛是一种多功能和多形态的社会现象,在社会的身体文化和精神文化中具有特殊作用,可认为运动竞赛是特定的身体文化的展演;从狭义层面上看,运动竞赛是根据各运动项目特定的评定行为,为争取优胜而专门组织实施的竞技能力之间相互较量的方式。运动训练是在教练员的指导和运动员的参与下,为不断提高或者保持运动员的运动成绩而组织实施的过程。竞技体育也有其广义和狭义之分[3]。因此对运动竞赛学学科知识的采借必须围绕运动竞赛这一核心概念及其重要关联概念进行。但运动竞赛的广义和狭义之分,便衍生出对运动竞赛内核与外延的关系,就逻辑学而言,概念的外延越小,则内核越清晰;外延越大,则内核越小,而外延的无限延伸,内核便模糊不清。因此,把控运动竞赛的内核与外延关系,对《运动竞赛学》学科教材内容的筛选具有重要的意义,否则,《运动竞赛学》教材体系的采集便是一头雾水,其知识体系的逻辑性和严密性便无从谈起,并表现出严重的拼凑痕迹。

3.2 在模糊中追求清晰原则

任何一门学科的发展,需经历模糊性、或然性和探索性的发展历程。经过模糊认识,最终达到清晰化或精确化是最终的归宿。从思维的共性规律上看,清晰化或精确化的评价要素应当由标的明确、思路清楚、层序推进构成。对《运动竞赛学》学科的清晰化或精确化而言,其标的明确是指明白运动竞赛学研究的出发点什么,运动竞赛学研究运动竞赛应达到什么目的。对《运动竞赛学》学科的思路清楚而言,是指《运动竞赛学》学科研究内容所采借的理论、观点的运用和研究方法如何。如,运动竞赛学善于运用“博弈”一词,并在重点章节列为“运动竞赛博弈”,若不理解博弈特征的谋略性、满意性和宜斯性深刻文化内涵,编写的章节就显得勉强而含糊。又如,不了解特定历史时空条件下中国的“竞技举国体制”就盲从批判,而带有反思性的改革思路就采集于教材,或许会酿成对我国竞技体育发展的增长极优势的负面影响,造成对我国整体体育发展的阻碍和限制。目前,学者普遍认同运动竞赛对运动训练的导向作用,也越发关注运动竞赛对竞技体育发展的影响和促进作用,各类型竞赛活动呈多元文化态势,抢占人们参与和观赏的机会成本,在消费时代场域下,身体文化展演也正步入休闲时代人们的消费快车道,在这样的大场域和大背景下,运动竞赛是满足人们的时代诉求而衍生的特殊消费品。时代的诉求,运动竞赛类型的多元化,需要在模糊中寻求清晰的研究对象和研究内容,并把控运动竞赛的人为性和为人性,传统运动竞赛学的知识体系具有调整和修补的必要。

3.3 善于运用发散思维原则

著名创造学家吉尔福特说“发散思维是创造性思维明显的标志”。发散思维又称辐射思维、求异思维、开放思维,它围绕一个中心问题进行多方面思考和联想,以求得问题答案的思维方式。其特点是:多角度、多层次、多思路、多途径中选择最好方法,谋求最佳答案。对于《运动竞赛学》教材内容的采集和筛选而言,其研究内容的多角度、研究目的多层次(对运动竞赛的参与主体、参与客体、生产者、对运动竞赛的消费者),研究方法的跨学科采借(采借自然科学和社会科学的研究方法,如应用哲学与系统科学具有方法论意义的研究方法、应用人文社会科学的研究方法、应用历史学的研究方法等),多思路(研究运动竞赛学理论体系及其发展趋势、研究运动竞赛的社会化、职业化和商业化问题、运动竞赛的制度化、运动竞赛引发的社会问题等等),多途径(研究运动竞赛本身的社会变迁、研究运动竞赛规则的嬗变与项目技术、战术发展的关系,研究比赛规则与人们的时代诉求的关系、研究人们对运动竞赛结果的价值认同等)均能运用到发散性思维。但研究对象的一个中心(运动竞赛)和运动竞赛的价值取向,为人性是采集和筛选教材内容的根本,这样学科的学术性和科学性才能得到凸显,学科的发展才能充满生机和活力。

3.4 既综合又整合的顶层设计原则

综合是把事物的各个方面、各种因素结合起来,形成一个整体加以研究的思维方式。思维学倡导的整合建构(顶层设计)是指围绕某一目标,把分散因子甚至对立因子,按照有序适度原则调整、组合、配置、统一,以达到最佳效果的思维活动。整合取向目标性和建设性,综合则取向于整体性和理论性。对现有《运动竞赛学》版本所采集的教材内容知识体系而言,由于《运动竞赛学》在高校体育专业课程设置中尚未列入主干课程和核心课程,诸多学校仅将《运动竞赛学》列为专业限选课程,学科地位决定了《运动竞赛学》教材内容筛选的综合性和整合性诉求,若教材内容过于庞杂,就只能成为教学的参考书目,其学科的理论性、整体性、目标性和建设性就会大打折扣。善于运用既综合又整合的顶层设计原则,将《运动竞赛学》中运动竞赛的取向定义为丰富人类物质文化和精神文化,满足人们对竞赛文化的需求作为整体和目标,将运动竞赛对运动训练的引领和导向作为建设的路径,将运动竞赛学所采借的军事理论、博弈理论等转化再生为指导休闲时代下人们对竞赛文化的生活方式、观念和主张,满足人们对竞赛文化的共同价值认同,这样的《运动竞赛学》学科知识体系的架构就具有既综合又整合的前瞻性价值及意义。

4 运动竞赛学教材内容体系清晰化构思设计

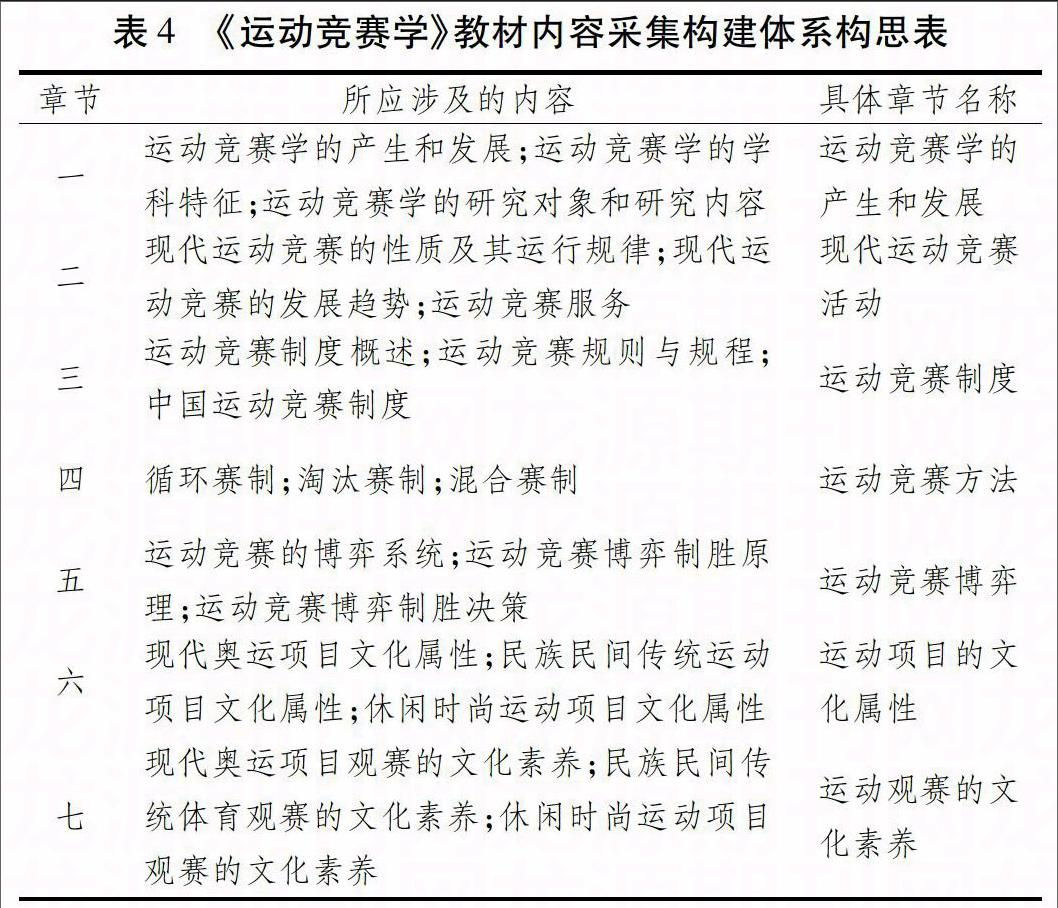

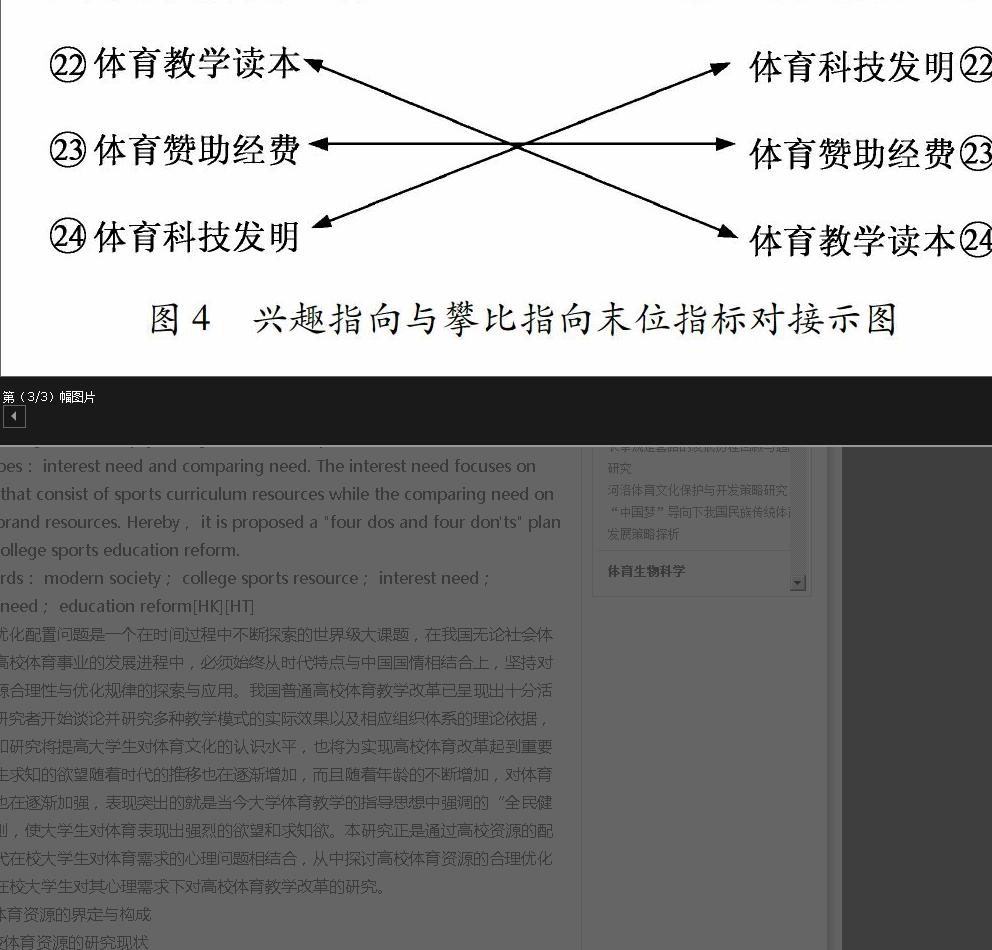

对于运动竞赛学应该解决竞赛实践的哪些问题,学者们具有比较共性的看法,但也表现出研究对象范围的个性特征。如,刘建和(1990)认为“运动竞赛学,是以运动竞赛为研究对象的学科”,“揭示运动竞赛活动特点和规律”。国家体育总局编写组(1994)认为:“研究运动竞赛如何促进运动训练的发展,同时概括和总结运动竞赛的客观规律,研究运动竞赛与其他学科的内在联系,总结和论述运动竞赛的组织方式、应用及科学安排、管理的手段与措施”。 刘建和(2008)(人民体育出版社版)认为:“运动竞赛学是以运动竞赛过程为研究对象的学科。”并进一步从宏观、中观和微观三层面界定了其研究范围。李少丹(1999)认为:“运动竞赛学是在概括和总结运动竞赛实践的基础上,运用其他有关学科的基本原理与方法,研究和阐明运动竞赛活动过程的普遍规律及运动竞赛方法总称的应用学科。”王压琼(2012)认为:“运动竞赛学是以运动竞赛的组织、实施为研究对象,揭示运动竞赛活动组织与实施过程的客观规律,以体育竞技学、体育法学、运筹学、体育经济学、计算机科学等学科的基本理论为基础,去研究体育运动竞赛过程中的组织与筹划、实施方案与方法,以及竞赛规程规则的制定和竞赛裁判队伍的管理手段等内容的一门综合性学科。”从上述对运动竞赛学研究对象的罗列来看,出现运动竞赛学教材内容体系模糊情况难以避免,其研究内容略显散乱也属必然,研究中其他学科的采借和依附性过强,其运动竞赛学学科特色难以突出,呈现容易被其他学科所取代的动态和趋势。这样,刘建和(2008,人民体育出版社版)提出的运动竞赛学的三大学科特点(涉及范围的巨大性、研究对象之一——运动员主体的深层复杂性、研究过程存在的不确定性)就值得商榷了。但值得采借的是刘建和(2008)所提出的运动竞赛现象研究的三个基本问题:其一,人类为什么需要运动竞赛,即运动竞赛的价值功效问题;其二,怎样才能在运动竞赛中获胜,即制胜问题;其三,如何科学地组织运动竞赛,即运动竞赛的管理问题。围绕刘先生的思路,将运动竞赛学圈定为一门实践应用性学科。其运动竞赛学研究的核心内容应该为运动竞赛制度、运动竞赛方法、运动竞赛博弈。而拓展章节应围绕消费时代人们对身体文化展演的时代诉求,将现代奥运项目、民族民间体育项目、现代休闲时尚运动项目,站在运动竞赛学的学科独有视角下去进行项目文化的叙述、运动观赛的文化素养下去进行鉴赏。对此,现将运动竞赛学教材内容体系的模式构建如下,力求引起对运动竞赛学科研究的争鸣,促进运动竞赛学科的发展和完善。诚然,在选择具体的章节内容时,应把控运动竞赛学科理论采借的可驾驭性、案例的典型性和代表性、操作措施的可推广性、项目文化符号的可辐射性。

体育与政治、经济、文化、科学技术的最大耦合,是体育得到极大发展的深层次问题,体育运动的发展必须考虑人这一特殊的中介和载体,架构运动参与者和观赏者的桥梁理应成为运动竞赛学研究的内容之一。以往的运动竞赛学教材内容的筛选过多考虑了运动竞赛与运动训练的关系,强化运动竞赛对运动训练的导向作用,而忽略了参与者对项目文化特点的深层次理解和身体文化消费问题。表4所列运动竞赛学教材内容构思体系,或许会引致更多专家学者的质疑和批判,但诸多学科的成熟均是学者在把握本学科核心研究对象的基础上,从不同视域进行探究,以至于产生不同的流派,学科的发展才在兼容并蓄中不断焕发出青春和活力。

5 结语

判断一门学科能否成立的标准,其一是看该门学科有无相对独立的研究领域,其二是看在相同领域内,有无独立的研究视角。具有自我研究领域和研究视角的《运动竞赛学》教材体系的完善,是这门学科成熟的标志。运用逻辑的思维方式和辩证法的思辨范式,力求运用概念是思维的细胞、追求模糊中清晰、善于运用发散思维、既综合又整合的思辨方式筛选《运动竞赛学》教材内容,建构《运动竞赛学》学科知识体系,是这门学科逐渐走向成熟的优化路径。在运动员的身体文化展演越来越成为消费时代的重要产品的大背景下,在运动竞赛与运动训练联系紧密而又日益分化的大背景下,运动竞赛理论的发展理应与时俱进。不断充实和完善运动竞赛理论体系,促使运动竞赛理论满足运动竞赛实践的现实需要,尚需要专家学者的集体智慧和顶层设计。

参考文献:

[1]编写组.运动竞赛学[M].北京:北京体育大学出版社,1994.

[2]曹冰,回军.运动竞赛学[M].沈阳:东北大学出版社,2012.

[3]李少丹,惠民.运动竞赛学[M].北京:北京体育大学出版社,2011:25.

[4]刘建和.运动竞赛学:现状与重点关注问题[J] .北京体育大学学报,2004,27(9):1262-1263转1273.

[5]刘建和.运动竞赛学[M].成都:四川教育出版社,1990.

[6]刘建和.运动竞赛学[M].北京:人民体育出版社,2008.

[7]刘建和.运动竞赛学发凡[J].成都体育学院学报,1990,16(4):82-86.

[8]陆红,王志勇.运动竞赛学[M].北京:清华大学出版社,北京交通大学出版社,2010.

[9]汪玮琳.运动竞赛学[M] .北京:中国经济出版社,2004.

[10]王家宏,金健秋,等.运动选材 运动训练学 运动竞赛学[M].桂林:广西师范大学出版社,2000.

[11]王亚琼.运动竞赛学[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[12]郑继庆,盛琦.略论运动竞赛学[J].山东体育科技,1983,15(4):54-57.[FL)0]