刘毅:艺术工作者的多重身份

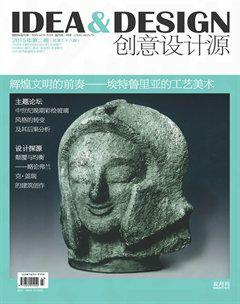

对于经常穿梭于上海市中心主要CBD的时尚人士来说,一定会对刘毅老师用集装箱以及汽车漆、贴纸创造的色彩斑斓的公共艺术作品《社区幻想Community Fantasy 201501300214》(图1)印象深刻。该作品以POPPER的集装箱作为创作对象在城市中心登陆,呼应作品中城市化抽象的图案元素,并以“箱体”的语言形式介入到三维空间的视觉绘画中,创造了城市中某一个乌托邦社区的美好幻象。该作品构成一种人类个体与群体,空间与社区的“城市幻境”大型公共艺术作品,也是对于家具雕塑“贫民窟的箱子”的再一次思考与衍生。作品灵感来源于“贫民窟”建筑群,从贫民窟建筑的解码到家具的设计,又重新编译营造新的集装箱社区模块。

我们既可以将《社区幻想》定义为建筑设计作品,也可将其定义为公共艺术作品。刘毅老师便是一个穿梭于艺术家、设计师、策展人、大学老师之间多重身份的艺术工作者,我们很难将其归类于哪一个精确的门类,但无论如何,刘毅老师都很乐意看到人们与其艺术作品产生的互动。借此作品展览之际,我们采访了刘毅老师,想进一步了解其设计理念和他作为艺术工作者的多重身份。

本刊编辑部:作为一名大学教师,您对目前社会上的艺术教育有什么看法?您觉得在幼儿教育机构教小朋友和在大学里教大学生有什么不同和共通之处?

刘:教师是我的一个职业,一个身份,而我非常喜欢做教师。我曾在教大学生的同时也在教幼儿园的小朋友。有时我会发现交给大学生的技能与沟通方法,是从与小孩子的沟通教学过程中学到的。这可能形成了一种我自己的教学思路以及一些思考。

在儿童的教学中,幼儿园的空间设计尤为重要。我之前为一家幼儿园设计了一个艺术工作室,工作室里充满了各种材料与各类信息,我的课程常常和这个空间直接有关。我曾经给孩子们上颜色主题的课时,会事先描述有一幢各种色彩的大楼,然后问小朋友们要打开什么颜色的盒子,孩子们会说开黄色门,开绿色门……然后我会问孩子们红色门里面有什么,他们会说西瓜、火焰、太阳……去引导他们想象,上课不是乏味地输出,而是一种“设局”;不是告诉你什么,而是一种字里行间的互动。通过这种互动会出来很多词,很多概念,孩子们会自然而然地思考:咦?西瓜是什么样子的?火焰是什么样子的?随后才是鼓励孩子用他们的自己的理解和认识画下来。

幼儿艺术教育不是单单教他们画画,而是要教会孩子如何做人,如何生活,怎么去感受,怎么去记忆,怎么去表达我们的情感,它是艺术教育,更是一种能力的培养。幼儿的艺术教育被称之为美术课,但是我肯定它能让孩子们变得更灵活更可爱,更能认识生活与世界。帮助孩子探索,引发他们的好奇心和热情,这些品性是日后生活中所真正需要且珍贵的。

而大学艺术教育也是一样的,一个良好的环境和氛围能让学生更多的参与和“浸染”,我在大学上课,除了专业知识教学以外,就是不断地提醒一种专业素质,关注非常细小的习惯,比如如何沟通?如何发邮件?如何进行项目的执行关注。这是工作习惯的培养,这也是我认为现在大学生所缺的部分。模拟项目课程、实践与创作并行,让学生能够通过真实社会项目来学习。探索与实践也是我课程中重要的部分。上课时就像我在“创作作品”的过程,需要用“表演”来感染学生;需要用“合作”来鼓励学生与老师链接;需要用“更新”来时刻提醒自己知识与世界一样都是在变化发展的;需要用“批判”来提醒学生和我自己,是不是会有更多的“可能性”;需要用“心”来让课程得到更持久的生命力。

本刊编辑部:您有着丰富的设计经验和艺术家独到的想法,您是如何将其运用于教育的?作品“一张A4纸的告白”是否是您教育理念的一个代表?

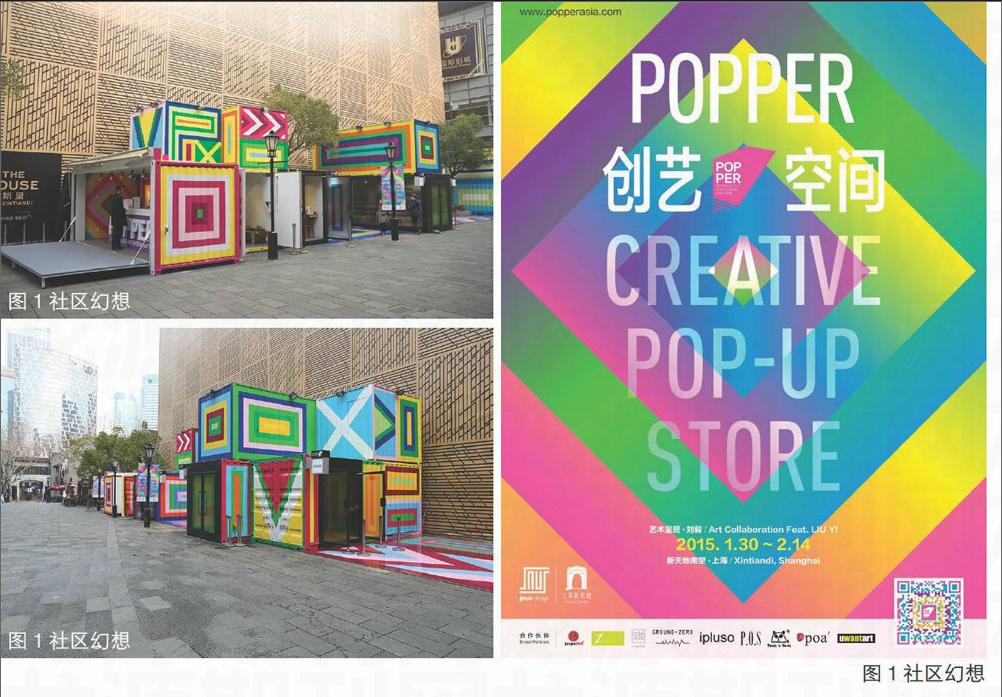

刘:“一张A4纸的告白”是一门课的课题,当时这门课的名字叫“综合设计导入”,这是设计专业的第一节课。这节课上我首先就告诉他们:“你们的高考成绩如何对我来说不重要,你们现在就是一张A4白纸(图2)。你们带给我最多的可能性和惊喜是什么,这才是最重要的。”

面对大一的新生,我当时最大的想法就是要把他们的脑子“搞坏”,所谓的“搞坏”其实是希望他们重新认识自己,让他们打破原有的束缚和观点,让他们有“空间”来学习。看着我的学生们,我发现他们在独立思考方面的问题很大。这是我急需去思考的问题,所以我在带学生时的时候,我一直会用一些作品和教学去影响他们。不仅仅是教他们技术和工作方法,还要鼓励他们建立自己的观点和思考方法。对现在的学生来讲,我觉得这个是蛮重要的。

每个学生都是不一样的,在我的人生中最重要的就是挖掘他们个人的潜能,我希望他们每个人都能做出不同的作品,所以我在大一时就挖掘他们的可能性。因材施教也很重要,当时“综合设计专业”就是典型的因材施教方式。这个专业的创始人是丁乙先生,也是我在工艺美术学校读书时的老师,2006-2010年间,这门专业在上海的设立在设计圈里获得了广泛的关注,毕业的学生也曾拿到专业的奖项。综合设计专业对老师的要求也很高,它需要多门学科跨界的教学思路,所以我们也邀请了策展人、艺术家、设计师、艺术机构管理人等投入到这门课的教学当中。班上的学生有的喜欢产品设计;有的热衷视觉传达;还有偏爱服装设计的、喜欢模型的、喜欢声音的、喜欢建筑的、喜欢雕塑的……我们希望我们的学生进来时都是个性鲜明不一样的人,出来还是有自信的并保持独立思考的艺术设计工作者。“综合设计专业”就像一个有X、Y、Z轴的三维的“网”,每个学生个体和每一门课程以及老师们都是这个网中的点,他们互相连接互相影响,这就是“综合设计专业”所带来的立体教学思想。

我不要求所有学生的未来都成为伟大的艺术家或设计师,无论在什么职业,我只要求他们带着一颗艺术家和设计师的心去感受世界、用专业的眼光和知识来创造、完善自己的生活。现在有那么多人学艺术和设计,为什么他们审美观还未得到提升?家里装潢不知用什么颜色、墙上应该挂什么画,这等于没有学过艺术和设计,这也是最实际的问题。值得艺术学校去反思。endprint

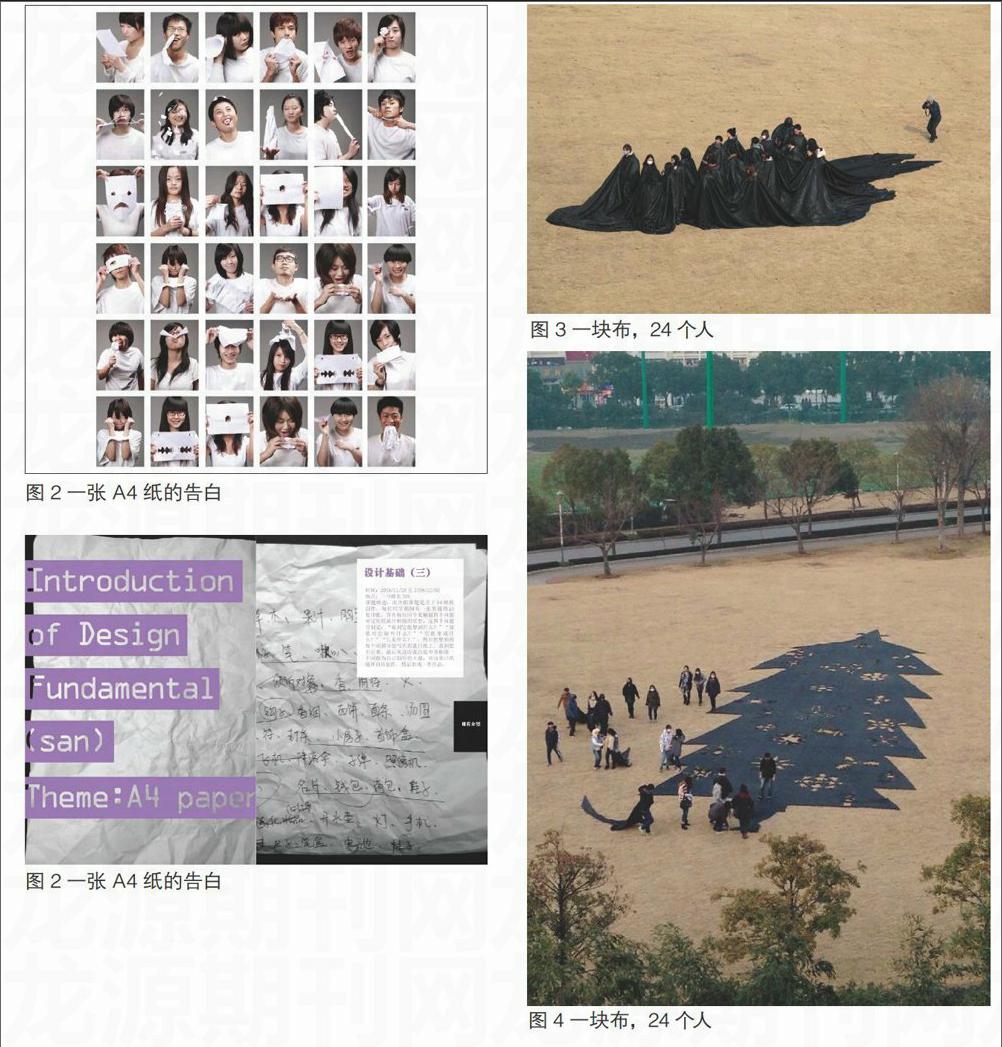

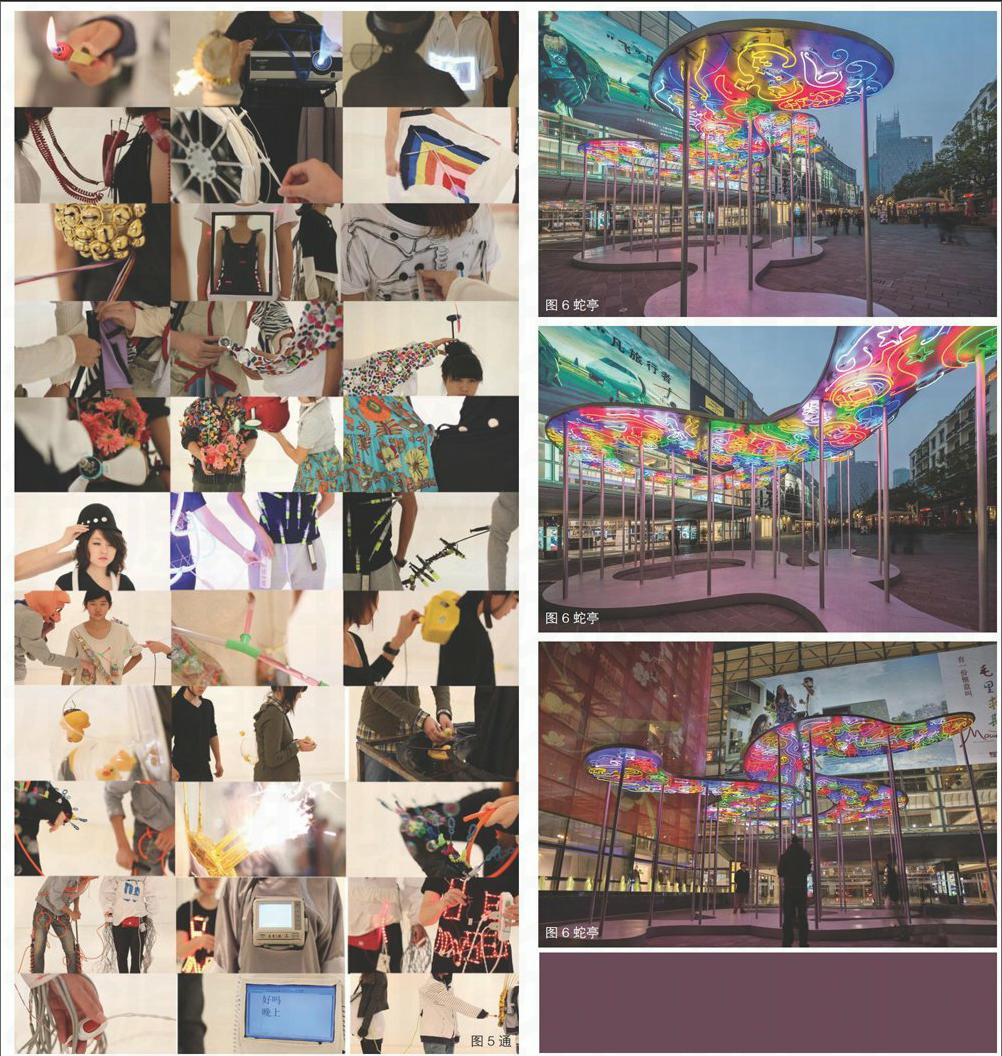

我将很多课程当成作品来做。因为我有很多时间花在教学上,发现创作作品时间越来越少,我的很多课就是作品。我会有一个idea,然后和学生们一起合作。比如作品《一块布,24个人》(图3、4),这是一次公共艺术导入课程的创作实验,它类似于一场“游戏”,在我设定的游戏规则下,同学们参与到这个游戏空间里来,在这一块布的限定下自由地展现其想法和行为。在这个“游戏”中,一整块布的完整性让我们能更积极地去感知和周围伙伴们的链接和其生,同时让我们更亲近土地,是一种感受大地艺术的体验,也是一种用自己的身体来表演的行为作品体验。最后,这块布在“游戏”中被剪成了一棵圣诞树来庆祝当天的圣诞节。作品《通》(图5)也是一个例子,学生们穿戴30件经改造的服装和人体装置相互关联,设计和功能的使用,让现场的每个人与人之间都“通”了。这个作品当时参加了北欧中国艺术节和“感知增生”中法文化交流展。学生们很开心,大一刚进来就带着他们一起参加国际性的交流与展览。

本刊编辑部:我们通常认为设计师是理性的,而艺术家是感性的,您是如何在这两者之间穿梭的?

刘:我是艺术家,但我也做设计。艺术和设计是互通的,艺术门类中也有非常理性的作品,同样设计也可以是感性的。我的设计不单单是具有功能性,我通常更愿意寻找自由、对话和可能性,让人们参与到我的作品中来。

比如2013年在上海新天地的《蛇亭》(图6)。我不喜欢公共装置雕塑都是用围栏隔离,我觉得公共艺术就是要让大众参与进来,才能激活作品。运用了“上海特色”的霓虹灯,并用老百姓们喜闻乐见的元素和图形来“说话”,所有人都参与进来,没有一米栏,不是博物馆。我希望我的作品能和周围的人建立起一种关系,一种对话的方式,让人参与进来,与作品发生互动。

在瑞士交互设计与艺术展上,我展出了一件叫做《痕迹》的作品(图7、8、9),是用感温涂料制作的桌子和椅子。它看起来是普通的座椅,不同的是人们除了使用其功能之外,还能感受到桌椅对人们的行为所做出的‘反应”。当你坐下并与之发生肢体的接触后,人类的体温使得感温涂料的颜色渐渐褪去露出它原本木头的颜色,当你走后消失的紫色蓝色又会逐渐还原。在这个变色过程中,不由让使用者注意到平时生活中不经意的一些痕迹,而这些痕迹又能恰恰反应了我们生活中对一件“物”的点滴动作,每个痕迹都是一个时空中的行为,每个痕迹在不间断地反映并记录着人们的生活。作为上海的八零后,我们身上总会找到“敏感”和“寂寞”的标签。小时候热闹的弄堂生活已经渐行渐远,现代的生活方式却是回到家中,关上房门,面对最多的可能只是自己的家具。和我们发生互动的人和物都变少了,所以现代人都会觉得孤独。我们渴望与“对象”交流。这件作品是对多媒体交互艺术的反思,我做的是不插电多媒体艺术,就是不插电的交互设计。电子时代的多媒体交互艺术,如果没有电,作品也只是一个空壳子。所以我希望可以创作更多的纯粹、真实、让人感到很微妙的优秀的不插电交互作品。

本刊编辑部:很多设计专业毕业的学生从事设计工作时都会感到自己的设计理念和审美与客户的要求之间产生冲突,请问您碰到过这种情况吗?您是如何调节客户需求和自己的设计理念的?

刘:商业设计通常包含两个层面:一个是客户的诉求,他有他的目标,设计要达到一定的标准他才会采用;其次设计师也有自己的目标,即如何更好地用他专业的知识去提升。这是两个不冲突的问题。但如果有问题,那就是“沟通”上出了问题,我们设计师会设计不会“沟通”是常有的事。设计师首先要做一些事情就是要让客户相信你是专业的,当然你需要证明,并且诚实,有真本事。他们可以提出建议,你会参考,你要让客户知道你可以用专业知识服务好他们,否则他们出的设计费是不值得的。当然,从客户身上我们也能学到很多,他们有他们的道理。他们的设计想法可能不专业,但是他们在商业方面的出发点可能是正确的,我们要分析它。一来一去的沟通,更有说服力,也是一种学习。

在刘毅老师乐观而坚定的品性面前,他究竟应该归类为艺术家,设计师,还是老师身份的问题已经显得不那么重要了。endprint