矿井水资源化技术的现状与发展趋势

李慧玲,桂和荣,2,段中稳

1.安徽理工大学地球与环境学院,安徽淮南,232001;2.宿州学院地球科学与工程学院,安徽宿州,234000;3.皖北煤电集团公司,安徽宿州,234000

矿井水资源化技术的现状与发展趋势

李慧玲1,桂和荣1,2,段中稳3

1.安徽理工大学地球与环境学院,安徽淮南,232001;2.宿州学院地球科学与工程学院,安徽宿州,234000;3.皖北煤电集团公司,安徽宿州,234000

在分析我国矿井水水质特征的基础上,对当前广泛应用的矿井水资源化技术进行了系统总结,涵盖洁净、悬浮物、高矿化度、酸性和特殊污染物5种类型。进而指出,开展矿井水水质特征研究、井下新工艺技术应用和矿井水处理新型药剂的研发,以提高矿井水处理的技术水平和利用率,是未来矿井水资源化的主要发展趋势。

矿井水;资源化技术;水处理工艺

矿井水指煤矿采掘过程中所有充入井下采掘空间的水。在我国许多煤矿矿区,大量未经处理的矿井水与生活用水一起排入地表水体,在直接外排浪费水资源的同时,因为其中含有大量悬浮物、可溶性无机盐类、重金属、氟离子及低水平放射性元素等,必然对地表水体和矿区周围环境造成严重污染。如高矿化度矿井水含盐量高,排入地表后,使地层中盐分增高,土壤盐碱化,影响农作物的种植;酸性矿井水排放到地表水体中,将会消耗大量的DO将F2+氧化为F3+,影响水生生物的生长和水体自净能力,破坏生态循环,同时腐蚀设备、管路和其他机电设备,增加工业用水处理的费用[1]。此外,地下水放射性元素水平平均普遍高于地表水,对全国重点煤矿矿井水和饮用水放射性水平调查,我国将近一半的矿区矿井水放射性元素超标,含放射性元素的矿井水不仅影响正常的矿区生产,而且会危及到人类的生命安全。

在我国北方富煤地区,水资源分布很不均匀。调查显示,国有重点煤矿70%缺水,40%严重缺水[2],80%的矿区职员饮用水达不到生活饮用水指标,人均生活用水量小于0.6 m3/d,只有正常用水指标的一半[3],已经严重制约了矿区经济发展和矿区职工的日常生活。然而,与此相矛盾的是,1990年全国煤矿矿井涌水量16.4亿m3,2000年为17.2亿m3,涌水量16.4亿m3,2000年为17.2亿m3,2005年约为42亿m3,目前达到了60亿m3,未来随着煤炭工业的持续快速发展,煤矿矿井的涌水量还将会持续增加。但由于技术限制与重视程度不足,矿井水利用率普遍不及发达国家。因此,充分利用矿井水资源,不仅有利于环境保护,也有利于缓解水资源匮乏的问题。

1 矿井水水质特征

矿井水主要来源于地下水。我国矿井水的特点是:矿井水涌水量大,pH值一般呈中性,主要污染物是可溶性无机盐和SS[4]。但在煤矿挖掘过程中,受矿区水文地质条件、各种煤系半生矿物成分、井下开采运输情况和环境条件等多种因素的影响,尤其是地下水与煤、岩层的长时间接触,导致矿井水中悬浮物等杂质含量增加,从而使矿井水水质发生了一系列的变化。也正因为如此,不同地域的不同矿井水,甚至同一矿区的不同井田矿井水水质都存在较大差异,污染物类型亦不尽相同。

我国煤矿60%的矿井水是粒径极小的煤粉、岩粉为主的悬浮物矿井水,部分矿井水还含有可溶性的无机盐、有机污染、少量的重金属(Hg、Se、Pb等)以及低水平的放射性元素。此外,从酸碱度来看,大部分矿井水呈中性,酸性矿井水大都出现在南方高硫煤区,高矿化度矿井水大都出现在西部高原、华东沿海和黄淮海平原地区,北方矿区矿井水多偏中性或弱碱性,碱性水不常见。

2 矿井水资源化技术

我国自20世纪70年代开始对煤矿矿井水进行资源化利用,至今已经近40余年[5]。一般按照矿井水不同的水质特点,采用适宜的处理工艺,以提高矿井水的利用率。传统的处理工艺为井下水仓的矿井水由提升泵排至地面,然后由矿井水排出口的调节池和各种处理构筑物处理,经有效处理后的矿井水,一部分应用于井下生产,一部分用在井上[6]。总体而言,根据不同的水质类型,目前已经广泛利用的矿井水资源化技术主要涵盖以下五个方面。

2.1 洁净矿井水

这类矿井水是指未被污染的且含悬浮物较少的地下水,一般水质较好,其浊度、矿化度和有害元素含量很低,其余各项指标符合国家《生活饮用水标准》(GB5749-85),基本可以满足矿区居民生活用水的需求[7]。在井下煤矿挖掘过程中,对井下污染程度不同的矿井水要进行清浊分流。洁净矿井水一般在矿井水源头附近拦截汇聚,然后在井下建立专用的输水管道引至井底,进入清水仓后经水泵排至地表,即可利用。稍微处理后可直接作为工业用水,或经消毒后用于矿区居民生活用水。典型代表如徐州矿区的新河矿,其太原组岩溶水水质优良,涌水量大且稳定,能较好地满足徐州市区几十万人口的生活饮用水要求。

2.2 悬浮物矿井水处理技术

这类矿井水矿化度小于1 000 mg/L,总硬度不高,含有少量金属离子,多呈灰黑色。其中的污染物主要包括悬浮物(粒径、密度小的煤粉和岩粉)和井下工作人员生产生活所产生的细菌。对这一类矿井水处理主要是去除悬浮物和细菌,首先应对原水水质、悬浮物含量和粒度组成特征进行分析,然后根据处理后矿井水的用途,选择相应的净化工艺。

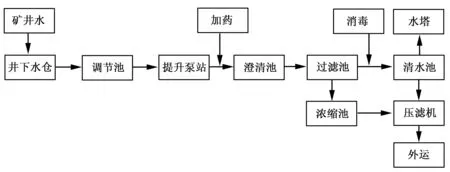

目前比较成熟的处理工艺流程是混凝、沉淀、过滤、消毒等,以有效地去除矿井水中的悬浮物和胶体(图1)。其中混凝处理工艺是水处理的重要环节,传统的复合混凝剂为PAC和PAM混合药剂,具有较高的去浊率。此外,还有微生物混凝剂,其混凝范围广、效率高,对工业废水具有良好的净化效果。煤炭科学总院杭州环境保护所已经研制出自动投药系统,在矿井水处理自动控制研究和应用中都取得了较好的成果。该系统可使混凝剂的投放量随着矿井水中悬浮物数量的波动而自动调节,提高了出水水质,同时节约了大量的药剂[8]。该系统具有较好的灵活性、可靠性、可维护性,处理后的矿井水可以作为煤矿生产和日杂用水。近年来,很多研究者都在进行悬浮物矿井水深度处理研究,并取得了不错的成果。

图1 含悬浮物矿井水处理工艺流程图

进行深度处理时,首先要进行预处理,然后通过微滤或一种新型的纳滤(NF)膜分离做下一步处理,矿井水悬浮物和菌落总数去除率都较好,可达到饮用水的卫生标准。此外,含悬浮物的矿井水还可以采用氧化塘法处理,将塌陷区改造成氧化塘,利用氧化塘的生物自然处理原理消除矿井水的悬浮物,两淮(淮南、淮北)地区已经投入实际应用,并取得良好的效果。处理后的水质可以用于农业灌溉用水,提高煤矿矿区的经济效益。

2.3 高矿化度矿井水处理技术

高矿化度矿井水(苦咸水)主要含有硫酸盐和碳酸盐等成分,水中溶解性固体大于1 000 mg/L的矿井水。矿井水全盐量通常为1 000~3 000 mg/L,少量达4 000 mg/L,其中的盐主要来自K+、Ca2+、Na+、Mg2+、Cl-等离子[9]。

目前处理高矿化度矿井水采用给水净化的传统工艺(图2),其关键工序是脱盐,有离子交换法、蒸馏法、电渗析法和反渗透法等脱盐工艺。其中离子交换法是脱盐的主要化学方法,适用于含盐量小于500 mg/L的矿井水;蒸馏法适用于含盐量大于3 000 mg/L的矿井水,以煤矸石和低热值煤作为原料,消耗热能进行脱盐淡化;电渗析和反渗透是我国处理高矿化度矿井水最常用的膜分离技术,此技术已日趋成熟。电渗析(ED)适用于含盐量小于4 000 mg/L的矿井水,前苏联采用此法处理高矿化度矿井水达到91.5%[3]。反渗透(RO)法适用于含盐量大于4 000 mg/L的矿井水,脱盐率高,较为经济,可有效地去除无机盐类、低分子有机物、病毒、细菌。但在反渗透处理过程中容易造成膜堵塞,如在反渗透前采用活性炭处理工艺、超滤技术,则能提高高矿化度矿井水处理的水质、水量。

图2 高矿化度矿井水其处理工艺流程图

2.4 酸性矿井水处理技术

一般把未经处理的pH值小于5.5的矿井水称为酸性矿井水(AMD)[10]。由于煤中硫铁矿石中的FeS2发生氧化,经生物化学作用生成H2SO4,导致矿井水pH下降。

目前,国内对于酸性矿井水的处理方法主要是中和法,其基本原理是利用酸碱中和反应降低酸度,升高pH值。适合做中和剂的有CaCO3、CaO等廉价易得的物质和煤矸石、粉煤灰等,但由于反应不完全,生成CaSO4等难溶物质容易造成二次污染,因而增加了矿井水处理的成本。最近几年,常用轻烧镁粉作中和剂的方法处理酸性矿井水,在处理矿井水过程中即使用量过多,也不会使溶液的pH超过9,因而不会对矿井水的酸碱超标产生较大的影响,且容易控制。矿井水中主要化学物质MgO和H2SO4中和,不产生沉淀物,也不会产生结垢,反应生成的MgSO4可以作为肥料加以利用。MgO与金属离子生成的沉淀容易被沉淀、过滤和澄清,处理效果好[11]。因此,轻烧镁粉作中和剂在处理酸性矿井水过程中效果明显,经济效益显著。

此外,国外应用较多的是人工湿地法、微生物处理法(生物化学法)等处理酸性矿井水技术,国内也进行了大量的研究。对酸性矿井水,首先要进行特殊预处理,然后再进行下一步的常规处理,最后进一步处理为工业用水或生活用水。微生物法处理含Fe酸性矿井水的基本原理是利用FeO硫杆菌,在酸性条件下将二价铁氧化为三价铁,再用CaCO3进行中和处理[12-13],以此达到除Fe的目的。此法的优点是FeO硫杆菌在反应中不需要添加任何营养液,可以在氧化反应中获取能量,且生物化学法具有很高的氧化率,生化处理反应后的沉淀物、水可以回收利用。湿地生态工程处理法是国外发展起来的一种酸性矿井水污水处理技术[14]。美国在实际处理酸性矿井水方面取得了很好的效果,现已在矿区建成了400多座湿地生态处理系统,出水pH值介于6~9,Fe含量不到3 mg/L。湿地生态工程处理技术是利用自然系统的生物、物理、化学三类方法协同作用,通过在湿地上种植特定植物、培养特定细菌以及施加泥炭基质来降低金属离子的作用,对水中的金属离子进行过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收、微生物分解而实现的对污水的高效净化机理[15]。

酸性矿井水在其他治理方法上也取得了显著的效果,如有学者在利用煤矸石制取聚硅酸铝作为絮凝剂、利用粉煤灰作为中和剂[16],都取得了理想的效果。

2.5 特殊污染物矿井水处理技术

某些含重金属、有毒有害微量元素、氟化物和放射性元素的矿井水,由于危害较大,必须进行处理达标后才能排放。这类矿井水要根据其所含污染物性质的不同而采用不同的处理方案,同时还要根据其毒性大小、污染程度、区域水资源状况等因素决定处理净化程度和用途[17]。

含重金属的废水无论采用何种方法,重金属均不能被分解破坏,只能改变其物理性质、化学形态或者转移存在位置,使溶解态的金属转变为不溶于水的沉淀物,然后从废水中去除。目前,国内外处理重金属废水的方法主要有硫化法、氧化还原法、吸附法、离子交换法、中和法等。有学者利用K2FeO4混凝除去矿井水中Pb、Cd、Fe、Mn等几种常见的重金属。实验表明,当K2FeO4投放质量浓度为30 mg/L时,混凝沉淀对低浓度的矿井水金属均能达到较好的去除效果;在pH在8~10范围内,K2FeO4对高浓度矿井水中这几种重金属的去处效率最好,处理后的矿井水中金属含量低于国家生活饮用水标准[18]。此外新型的光催化技术对矿井水含有的少量重金属元素和微量元素也具有一定的降解效果。

中国矿业大学和河北工程大学在新型改性滤料技术方面也进行了大量的实验研究。他们分别用锰砂滤料(去除Fe、Mn)、石英砂(主要矿物成分SiO2)和火山岩(喷出岩)作为载体,使用K2MnO4浸泡、涂Fe2O3或MnO等改性滤料的方法制备滤料,最终研制出一种新型的高效除铁锰改性滤料——涂锰改性火山岩[19]。改性火山岩滤料处理重金属Fe、Mn时间快,处理效果良好,对浊度、Fe、Mn去除率基本上可以达到95%以上。

含氟矿井水处理工艺较多,简便的方法是加入Ca(ClO)3、Al2(SO4)3、AlCl3的铝盐进行混凝,形成絮华,沉淀后上清液可以使用。在含氟量较小的矿区可以使用活性Al2O3吸附的方法,使处理后的氟离子达到排放标准。含放射性废水的处理方法有离子交换法、化学沉淀法、蒸发法三种,含放射性元素的矿井水危害性较大,通常不做生活用水考虑,达标排放即可。

3 矿井水资源化技术发展趋势

进入21世纪以来,全国煤矿区都在积极开展矿井水资源化处理及综合利用。随着矿区的生产发展以及采煤量的增加,矿井水的排放量必将随之增大,矿井水已成为宝贵的水资源,这就要求矿区在现有的水处理技术上进一步完善水处理工艺。未来矿井水资源化技术的发展趋势主要在矿井水水质特征研究、井下新工艺技术的应用、矿井水处理新型药剂的研发等方面。

3.1 矿井水水质特征研究

矿井水是煤炭行业一种特殊类型的矿井涌水,它同时兼有地下水与地表水的特征,由于国内外地质条件差异等因素的影响,矿井水水质成分、类型差异较大,即使同一矿区不同井田所含污染物的类型也复杂多样,水处理技术也不尽相同。因此,在发达国家同类水处理成熟技术借鉴,国内技术又不过关时,需要加强对矿井水水质特性的研究,克服传统矿井水实际处理过程中所遇到的技术难题,开发合适的矿井水处理新工艺,从而提高矿井水的重复利用率和矿井水的资源化技术水平。由于矿井水的水质特征分析工作属于一项科研型的工作,国家需要加强宏观调控的力度,投入一定的资金来支持水处理的研发[20]。

3.2 井下新工艺技术的应用

目前,绝大多数矿井水采用传统的地面沉淀法处理水中的悬浮物等杂质,处理工艺存在诸多问题,如水处理设备占地面积大,投资、运行成本都比较高、处理效果不佳等,如果随着回采工作面的扩大,水处理厂还急需改建、扩建。因此,在矿井涌水量不大的矿区可以充分合理利用井下废旧巷道,在井下引进新的工艺技术处理矿井水,处理后的清水存储于井下水仓,井下生产用水可以直接从水仓提取,余量的清水可提升至地面用于矿区洗煤车间用水。煤矿井下重要设备要自主创新研究,开发出新型、安全、防爆等高效性能的设备,并注重配备完善的技术操作规范,加强技术储备,加大矿井水利用技术研发力度。这样,不仅可以减少水泵设备的维修费用,还可以解决占地面积过大等问题,进而大大提高矿井废水的处理效果。如安徽五沟煤矿在井下-440 m引进了“环保科技超级分离净化水控制系统”。在水处理工艺上,采用重介质加载磁分离水处理技术,能在1~3 min内去除水中COD、Fe、Mn和悬浮物等污染物,矿井水回用率达到了70%以上,给矿区带来了巨大的经济、社会、环境效益,因此国家要加大投入力度,研发新的矿井水处理工艺。井下水处理工艺的革新将是煤炭行业治理的一项新的技术革命。

3.3 矿井水处理新型药剂的研发

矿井水中悬浮物去除的基本原理是通过加混凝剂、絮凝剂、混合药剂生成溶度积很小的化学沉淀物,再采用自然沉淀的方法去除矿井水中的杂质沉淀物。混凝剂种类有很多,如聚合氯化铝(PAC)、Al2(SO4)3、FeCl3、AlCl3,絮凝剂如聚丙烯酰胺(PAM)。因此,针对不同的矿井水水质,研究人员要大力研发新型的药剂,以更好地净化矿井水水质。例如,已经有学者发现K2FeO4可以作为一种新型水处理剂,具有良好的混凝、助凝作用,优异的氧化除污和杀菌、除臭功效等功能,在实现矿井水资源化过程中也取得了较为理想的实验研究成果。此外研究还表明,K2FeO4与改性粉煤灰联合处理矿井水,会取得更大的环境、经济效益[20]。安徽省五沟煤矿矿井水使用的药剂为磁种、PAC、PAM,悬浮物首先生成絮凝转沉淀物,这样,在水中预先投入的呈均匀浮态的磁种便成了沉淀物的吸附场所,悬浮物等杂质的沉淀刚一生成就与水中悬浮的磁种结合了[21],已取得良好的水处理效果。

4 结束语

目前,我国矿区矿井水处理资源化技术水平和处理后矿井水回用率都不高,因此,国家要重点加强矿井水资源化学术研究以及资源化技术方面的储备,组织技术部门去开创新的矿区水开发模式,为提高矿井水的利用率,扩大利用规模,使矿井水在真正意义上实现变废为宝。国家要加大资金投入力度研发矿井水处理新技术,努力拓宽更多的融资渠道,研究矿井水的应用,使矿井水得到充分利用。提高矿井水处理后的回用率和水处理技术工艺水平将是未来矿井水资源化利用总的发展趋势和方向。

矿井水资源化特别是在缺水严重的矿区,具有良好的经济、环境和社会效益。实现矿井水资源化,可以有效地保护矿区周边的生态环境,减少地下水的开采量,最大限度地减少污水的排放量,使矿井水达标排放,免缴废水排污费,维护地面水的自然平衡,为矿区增加充沛的水量,缓解矿区水资源供需矛盾。因此,对污染成分不同的矿井水水质,应采用不同的处理工艺,以提高矿井水的重复利用率,使煤矿企业持续发展。

[1]王晓峰,梁美生.论煤矿矿井水资源化[J].山西科技,2008(5):96-99

[2]孙洪星,童有德,邹人和.煤矿区水资源的保护及污染防治[J].中国煤炭,2000,26(3):9-11

[3]朱德仁,陈明智.矿井水污染控制及资源化[J].中国人口·资源与环境,1997,7(4):82-85

[4]P Phillips,J Bender,R Simms,et al.Manganese and Iron Removal from Coal Mine Drainage byUse of a Green Algae-Microbial Mat.Consortium[J].Water Science and Technology,1995,31(12):161-170

[5]邬象牟.矿井水回收利用面临的形势与对策研究[J].煤炭工程,2005,34(9):50-52

[6]李福勤,何绪文,吕晓龙,等.煤矿矿井水井下处理新技术及工程应用[J].煤炭科学技术,2014,42(1):116-120

[7]何绪文,杨静,邵立南,等.我国矿井水资源化利用存在的问题与解决对策[J].煤炭学报,2008,3(1):64-65

[8]陈明智,黄祖琦,张明星,等.论矿井水资源化[J].煤炭科学技术,1996,24(8):24-28

[9]从志远,赵峰华,郑晓燕.煤矿酸性矿井水研究进展[J].煤矿环境保护,2002,16(5):8-12

[10]坎迪,祝玉学,桂誉漓.硫酸盐还原菌示范工程概述[J].安全与环保,2000(4):62-68

[11]李亚新,药宝宝.微生物法处理含硫酸盐酸性矿井水[J].煤矿环境保护,2000,14(1):17-22

[12]郭亚鸣,朱健卫,缪旭光.生化法处理酸性矿井水(AMD)及处理后沉积物综合利用的研究[J].煤矿环境保护,1994,8(6):13-16

[13]吴晓磊.人工湿地废水处理机理[J].环境科学,1995,16(3):83-86

[14]王玖明.煤炭行业清洁生产与矿井水资源化利用[J].煤炭加工与综合利用,2006(6):49-52

[15]李福勤,杨静,何绪文,等.高铁高猛矿井水水质特征及其净化机制[J].煤炭学报,2006,31(6):726-730

[16]章刚,桂和荣,吴斌,等.正交试验优选改性粉煤灰处理矿井废水的研究[J].安徽理工大学学报,2008,28(4):12-16

[17]刘志斌,王娟.阜新矿区矿井水资源化途径研究[J].露天采矿技术,2004(2):20-23

[18]何文丽,桂和荣,苑志华,等.高铁酸钾混凝去除矿井水中的铅、镉、铁、锰[J].工业水处理,2009,29(10):83-86

[19]王春荣,何绪文,胡建龙,等.以火山岩为载体的除铁除锰改性滤料及其制备方法[P].中国,ZL200810056873.9,2008-11-19

[20]桂和荣,姚恩亲,宋晓梅,等.矿井水资源化技术研究[M].徐州:中国矿业大学出版社,2010:45-50

[21]复合絮凝剂应用于废水重金属去除效率的因素影响及其动力学研究[J].江西科技,2011,29(2):177-182

(责任编辑:汪材印)

10.3969/j.issn.1673-2006.2015.02.027

2014-09-10

李慧玲(1991-),女,安徽合肥人,硕士研究生,主要研究方向:水处理。

X5231

A

1673-2006(2015)02-0104-05