单点高落距与两点低落距冲击荷载作用效果比较研究

—— 以赣南红砂岩为例

艾 鹏,杨建永,叶胜建,黎寒冰

(江西理工大学建筑与测绘工程学院,江西赣州 341000)

单点高落距与两点低落距冲击荷载作用效果比较研究

—— 以赣南红砂岩为例

艾 鹏,杨建永,叶胜建,黎寒冰

(江西理工大学建筑与测绘工程学院,江西赣州 341000)

利用改装后的手动击实仪器,对赣州经济开发区红砂岩土进行单点高落距与两点低落距冲击荷载作用下的击实试验,研究比较在总冲击能量相同情况下单点高落距与两点低落距这两种方案的击实效果.试验结果表明:冲击能量愈多,土体沉降量愈大,土体愈密实;该土体抗剪强度提升主要依靠粘聚力提高;两点冲击荷载会产生叠加效果,两点低落距的加固效果好于单点高落距.

红砂岩土;单点冲击荷载;两点冲击荷载

我国赣南地区以红砂岩土最为常见,红砂岩土遇水易崩解这一特性成为现场施工的难题,这就要求我们要克服赣南地区红砂岩土地基处理方面的难关.常用的强夯法[1-2]不仅能提升土体抗压强度,降低土体压缩性,而且还能使得土体颗粒愈加均匀分布[3-4].在冲击荷载作用下夯实地基,应用广泛,尤其在大面积、回填不均匀的填土地基加固工程中,对于现场施工中处理软弱地基具有重要指导意义.罗嗣海[5]根据工程实测资料,分析了强夯时的夯坑深度与场地平均夯沉量的影响因素,推算出夯坑高度与整体地面的均匀下降值的经验方程.杨建永[6]认为强夯能够提升土体抗压强度、降低其压缩性,可通过置换方法对高饱和度粘土压实.刘浩然[7]发现红砂岩土在满夯条件时表层形成的硬壳会吸收大量夯击能量.郭志柳[8]研究表明大部分的夯击能沿着夯锤底面往四周水平扩散,竖直方向能量传递较少.本文使用改装后手动的击实仪器、事先编好号码的钢珠及取土环刀等自创试验器具,研究在总冲击能量相同条件下,单点高落距和两点低落距的冲击荷载对该试验土样物理力学性质的影响,分析其沉降量、整体密度、和抗剪强度变化情况,可为现场施工在使用冲击能量作用下夯实地基处理提供借鉴.

1 试验设计

1.1 试验土样选取

试验所用土样为赣州市经济开发区的红砂岩土.通过筛分实验,使得试验土颗粒性状相对均匀.利用液塑限联合测定仪实验测得该试验土样含水量是5%,液限指标是24%-30%,塑限指标是8%-13%,自然状态下密度ρ=1.400 g/cm3.通过重型击实实验测得干密度dρ=2.13 g/cm3,最佳含水率为9.5%左右.该试验土的含水率均调到最佳含水率.

1.2 试验方案

通过室内试验,研究在总能量相同情况下单点高落距和两点低落距这两种方案夯击效果.总能量分别设定为200 N•m、400 N•m、600 N•m、800 N•m、1000 N•m;单点的单独击打夯击能量设定为40 N•m,两点的各点单独击打的夯击能量设定为20 N•m;夯击击数依次设定为5击、10击、15击、20击和25击.选用夯锤的锤重是4.5 kg,夯锤半径d=2.5 cm.试验方案参数设计见表1.

表1 试验参数

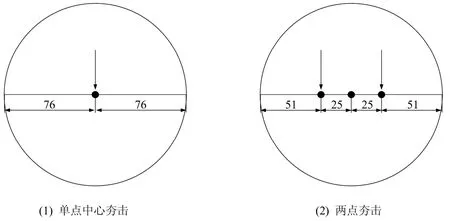

试验土体厚度取22 cm,这和试验采用的击实筒加上套筒的高度一样,单点冲击荷载作用于击实筒中心处,两点冲击荷载分别作用于距离该击实筒圆心处左右两侧各25 mm,见图1.

图1 夯击各点分布

2 试验结果分析

2.1 土体沉降量改变情况

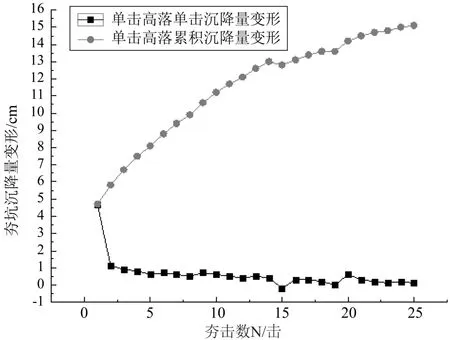

单点高落距及两点低落距土体沉降量和击打次数的关系见图2和图3,从图中可以看出:随着冲击次数增多,不论是单点高落距还是两点低落距,整体平均沉降量增多.第一击的冲击沉降量最多,占到其最终沉降量的四分之一至五分之二,第一击的沉降量是第二击沉降量的四至五倍;随后每单次击打引起的沉降量慢慢减少并最后接近一个定值,累积冲击沉降量依次增多.单点高落距的最终沉降量大于两点低落距的最终沉降量,且每一击引起的夯沉量也大于两点低落距的各点夯沉量.这是因为在其它条件一定情况下,单点高落距的冲击能量大于两点中各点所受到的冲击能量.击打完第一点之后,第二点处会拱起2 mm-4 mm,且两点低落的第一点的第一次击打的沉降量比第二点的第一次击打的沉降量小,可能是因为在夯击第一点的时候随着夯击次数的增加会将第二点的表层土体震松;第二点的最终沉降量小于第一点的最终沉降量,可能是由于夯击第一点的时候产生的剪切波会对第二点产生一定的加固效果,使得土体颗粒变得密实.当夯完第二点的时候再去回测第一点的最终夯沉量,发现其值会稍微变小,可能是因为受到第二点夯击产生的剪切波造成旁边土体挤压的原因.

我们可以发现在图2和图3中有个别点的单击夯沉量没有增加,可能原因是在受夯击土体下面存在大颗粒的红砂岩,待受到足够冲击能量,大颗粒红砂岩土被冲击破碎后,导致夯沉量忽然增加.有的出现负增长,可能是由于在夯击过程中,随着夯击次数增加,周围表层土体被震松而导致一些土体颗粒掉入了夯坑.

因此土体受到冲击能量愈多,其沉降量也愈大,且随冲击次数逐步增多,每单次击打的沉降量慢慢减少并最终接近一个较小的数值,当夯击到单击引起的夯沉量非常小时,再增加冲击击数已经没有意义,存在最优冲击的击数,冲击总能量越大,最优冲击次数也相应靠后.两点冲击荷载作用下第一点受到的冲击能量和第二点受到的冲击能量会相互影响,各冲击造成的剪切波会使得周围的土颗粒受到挤密,变得密实,第二个击打点最终沉降量小于第一个击打点最终沉降量.

2.2 土体密度变化分析

在冲击荷载作用下,随着土体密实度改变,单位土体的体积也相应改变,测量其整体平均夯沉量的变化可计算出其单元土体体积变化.对于一般单元土体依据质量守恒定律,夯前与夯后的土体质量不会发生变化,意味着土体密度发生变化.单点高落距与两点低落距的整体平均密度改变情况见图4,从图4可以看出:两点低落距的20击和25击后的平均整体密度变化很小,可知多击打的5击并没有起到更好的夯实效果,可能因为随击数增多,土样外表造成硬壳现象,冲击能传递不下去,能量的有效利用率故而减小.因此当冲击能量到达一定值时,已经是最佳夯实效果,如果继续夯击只会造成浪费甚至破坏土体.

图2 单点高落的击打次数及其沉降量变形

图3 两点低落的击打次数及其沉降量变形

平均整体密度一般随冲击次数增多而增加,压实更加紧密.每增多5下击打次数,平均整体密度的增长量变缓.在总能量和夯击击数相同情况下,两点低落距的土体密度增长幅度大于单点高落距土体密度增长幅度,较夯前提升百分比数两点低落距是单点高落距的1.1-1.4倍,这可能是由于两点夯击产生了叠加加固效果,故而两点低落距的平均整体密度大于单点高落距平均整体密度.因此两点低落距整体夯击效果比单点高落距整体夯击效果更好,土体水平加固范围更大,两点低落距方案更佳.

2.3 土体抗剪强度改变情况

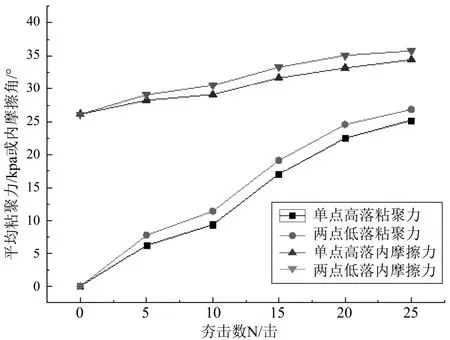

利用直接剪切实验,得到未冲击时该红砂岩土体内摩擦角是26.13°,粘聚力是0 kpa.增加夯击土体的击数发现,击数越多,土体颗粒间越紧密,其颗粒级配越好,试验土样被击实得更加密实,且被击实土体的粘聚力与内摩擦角均在提高.相同击打次数时,土体离表层土体越远,其内摩擦角与其粘聚力的增长量愈小.这两种试验方案的抗剪强度(粘聚力c和内摩擦角φ)随击打次数间的改变情况见表2和图5.

表2 单点高落及两点低落各抗剪强度(c、φ)改变情况

图4 单点高落距和两点低落距平均整体密度与夯击数变化关系曲线

从表2和图5可知,随着夯击次数增多,平均内摩擦角和平均粘聚力呈现增长趋势.在这两种试验方案中,平均粘聚力从夯击前的0 kpa最多增加到了26.86 kpa,平均内摩擦角从夯击前的26.13°最多增加到了35.75°.平均粘聚力增加量比平均内摩擦角增加量大的多,因此可推测出粘聚力是影响红砂岩土抗剪强度的重要要素,这也是红砂岩土与众不同的特性之一.

对于击打次数、总能量均相同且其它条件一定的情况下,不论是平均粘聚力还是平均内摩擦角,均愈接近土层底部愈小,两点低落距的平均粘聚力和平均内摩擦角均比单点高落距的大,两点产生的叠加效应使得两点低落距的抗剪强度更好.

3 结 论

本文研究了冲击能量作用下,赣南红砂岩土在单点高落距与两点低落距荷载作用下的沉降量、土体密度和抗剪强度的改变情况,得到如下结论:

(1)第一击的冲击沉降量最多,占到最终沉降量的四分之一至五分之二,随后每单次击打引起的沉降量减少并接近一个定值,累积的冲击沉降量依次增多.土体受到夯击的冲击能量越大,其夯沉量也越大,故单点高落距的最终沉降量大于两点低落距的最终沉降量.两点冲击荷载作用下第一点受到的冲击能量和第二点受到的冲击能量会相互影响.

(2)当夯击总冲击能量达到一定值时,继续进行夯击则很难起到更好的加固效果,如果继续夯击只会浪费甚至破坏土体.平均整体密度一般随冲击次数增多而增加,土体变得更加密实.在总能量和夯击击数相同的情况下,两点低落距的平均整体密度一般大于单点高落距的平均整体密度.两点低落距的整体夯击效果比单点高落距的整体夯击效果更好,土体的水平加固范围更大.

(3)通过抗剪强度测试可知,冲击次数增多,红砂岩土体的粘聚力及内摩擦角均增加,故其抗剪强度增加.对比冲击前后的粘聚力与内摩擦角可以发现,粘聚力增加较多成为抗剪强度提升的重要原因.

(4)两点低落距与单点高落距这种两方案相比较,两点低落距方案更优.其原因可能在于两点低落距会产生叠加效果,使得土体密度更大、抗剪强度更高,夯实效果更好.

图5 内摩擦角与均匀粘聚力随着击打次数的改变情况

[1] 地基处理手册(第三版)编写委员会. 地基处理手册[M]. 第三版. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008: 1-40.

[2] Menard L, Boroise Y. Theoretical and practical aspects of dynamic consolidation [J]. Geotechnique, 1975, 25(1): 3-18.

[3] 张孔修, 陈友文. 强夯置换加固淤泥质粉质粘土地基试验研究[J]. 地基处理, 1992, 22(3): 9-23.

[4] 左名麒, 朱树森. 强夯法加固地基[M]. 北京: 中国铁道出版社, 1990: 1-21.

[5] 罗嗣海, 杨泽平, 龚晓南. 强夯的地面变形规律初探[J]. 地质科技情报, 2000, 19(4): 92-96.

[6] 杨建永, 聂辉. 强夯碎石桩法处理饱和粉土含盐地基施工技术[J]. 土工基础, 2009, 23(6): 27-29.

[7] 刘浩然. 红砂岩粗颗粒土满夯冲击能量消耗研究[J]. 科技信息, 2013, (5): 336-338.

[8] 郭志柳, 吴和元, 卢凯, 等. 红砂岩风化土强夯加固数值模拟[J]. 江西理工大学学报, 2012, 33(5): 33-38.

Effect Comparative Study on Impact Load of Single-point with High Drop Distance and Dual-points with Low Drop Distance—— Take the Red Sandstone in South Jiangxi as an Example

AI Peng, YANG Jianyong, YE Shengjian, LI Hanbing

(School of Architectural and Surveying & Mapping Engineering, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou, China 341000)

Through the refitted manual compaction instrument, the experiment on the impact load with single-point high drop distance and dual- points low drop distance is made for the red sandstone in Ganzhou Economic Development Zone in Jiangxi province. The purpose of such an experiment is to compare the compaction effect of these two programs that designed in the same situation of total impact energy. The result of experiment turns out that the more impact energy is given, the more settling volumes turn out and the denser of the soil mass. The shear strength of soil mass is promoted mainly by cohensive force. The impact load between such two points generates superposition efect. Hence, the reinforcement effect of dual-point low drop distance will be better than single-point high drop distance.

Red Sandstone Soil; Single-point Impact Loading; Dual-point Impact loading

TU411

A

1674-3563(2015)03-0057-06

10.3875/j.issn.1674-3563.2015.03.008 本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

(编辑:封毅)

2014-12-28

国家自然科学基金项目(50869002);江西省教育厅项目(GJJ08290)

艾鹏(1991- ),男,江西东乡人,硕士研究生,研究方向:地基处理