古罗马史诗“经典化”之路〔*〕

○ 鲍 彦

(南京农业大学 外国语学院,江苏 南京 210095)

一、引 言

关于古罗马与古希腊文明间的关系,学界已达成诸多共识。一般认为,罗马文学发轫于对希腊文学大面积的翻译和改编。但关于古罗马文学的发展与成就,观点不尽一致,有学者提出质疑,出现了极具矛盾性的两派意见——是“拙劣地模仿”,还是“创造性地翻译和改写”?这些讨论大多聚焦译文与原文在语言和文学模式层面上的比较,寻求两文学间关系的线索,并对古罗马文学在何种程度上吸收和借鉴古希腊文学,以及古罗马文学自身的贡献与价值做出评判。假若转换角度,从系统角度进行观察,“就会把整体文化视为对翻译文学有意义的数据,从而发现传统翻译研究所‘未知’或者忽略的现象”,〔1〕有助于更清晰地展示西方文明两大源头相互交融之路。

伊塔玛·埃文-佐哈尔(Itama Even-Zohar)所提出的“多元系统”(Polysystem)将符号现象视为“系统而非由各不相干的元素组成的混合体”,〔2〕强调符号系统是一个“异质的,开放的结构”,〔3〕所以,“它通常并非单一的系统,而必然是多元系统,也就是由若干个不同的系统组成的系统,这些系统互相交叉,部分重叠,在同一时间内各有不同的项目可供选择,却又相互依存,并作为一个有组织的整体而运作”。〔4〕此外,多元系统还特别分析了翻译文学在文学多元系统中所处的位置与作用之间的关系,翻译文学的地位对翻译规范、行为模式及翻译策略的影响。张南峰指出,“如果单单比较源文和译文,尤其是局限于语言层面的比较,最多只能解释翻译时有什么可以选择,也就是目标系统的语言形式库和文学形式库提供了哪些项目,却无法解释翻译在各种情况下的实际行为。如果要解释翻译的实际行为,就不单要找出翻译面对的种种制约,而且要找出这些不同的制约之间的等级关系”。〔5〕多元系统的视角,使文学、翻译和文化三者之间的互动关系得以洞察,摆脱了对某一文学作品或者某一翻译现象孤立研究的窠臼。

拉丁文学发端于李维乌斯·安德罗尼柯〔6〕翻译荷马史诗《奥德赛》。在此之前的古罗马,由于社会的封闭、意识的保守以及长期的征战,文学发展迟缓、样式单一,除了《十二铜法表》并无其他的文学作品,整体处于萌芽状态,根本谈不上完整的文学体系。而在公元前5世纪就已经到达古典文学顶峰的希腊文学,此时已经发展得相当成熟了。不过,作为“幼稚期”的古罗马文学并没有完全照搬模仿希腊经典,而是走出了一条有自己特色的“罗马化”道路。其中,拉丁史诗的发展更是这条复杂路径的典型缩影,反映了古罗马与古希腊两个文学系统的互动与发展,及其对后世文学所作的贡献。

二、史诗的“罗马化”进程

出生并成长于希腊城邦塔伦图姆的李维乌斯,被称为“古罗马文学之父”,正是他将荷马史诗《奥德赛》翻译成拉丁语,并成功奠定其译本在古罗马文学发展中的重要地位。作为古罗马翻译的第一人,同时也是欧洲本土翻译史上的第一人,并无前人可供效仿。然而,面对文化巨人、希腊正统文学的开创者荷马,李维乌斯也并没有采取亦步亦趋、字字对应的翻译方法,而是运用各种手法将《奥德赛》明显地“罗马化”了。〔7〕从传统翻译观看,这并不是一部忠实的译本,但从整个文学系统看,他所开创的翻译方法不仅奠定了古罗马对希腊戏剧和经典翻译诗学的基础,而且对古罗马本土文学的发展也有着不可磨灭的作用。实际上,《奥德赛》译本给罗马读者带来的不仅仅是奥德赛漂流十年返回家乡的故事,更是史诗这一新的文学体裁和样式,在后世一代代文学家恩尼乌斯、西塞罗、维吉尔等的共同努力之下,走出了属于罗马的史诗之路。

(一)诗格演变的轨迹

译诗韵律的选择是诗歌创作与翻译所需要考虑的基本问题。李维乌斯选择了萨图尔努斯格律。这种格律是古罗马时期用于创作宗教颂歌的格律,但音节容量较小,且也不如荷马原诗的六音步扬抑抑格灵活多变。因为音节所限,李维乌斯不得不多次删减荷马史诗的重要特征之一“荷马式套语”,〔8〕比如,“‘善谋如同神明的’这一富有英雄史诗色彩的修饰语被常见的赞词‘无比杰出的’(summus adprimus)所代替。”〔9〕这样的选择也许可以解释为李维乌斯翻译的初衷并非忠实地再现荷马史诗的原貌,而是通过翻译为古罗马的读者带来新的文学样式和文学体裁。Waszink就曾分析说“李维乌斯计划通过萨图尔努斯格律将《奥德赛》罗马化……萨图尔努斯格律在他的时代主要还是一种预言家的特殊语言形式,而李维乌斯不遗余力地为罗马人提供真正的罗马史诗的努力,使得这一韵律提升到文学的层次”。〔10〕从系统角度来说,译文若要在目标文化中被接受,“就必须不但在语言和语篇的层面上,而且在文学的层面上遵守目标系统的模式和规范,并因而可能要在重构原文特征方面付出各种代价,包括放弃源文的某些特征,甚至某些令源文得以在来源系统中被视为‘文学’的特征”。〔11〕在史诗初次进入古罗马文学系统,脚跟未稳之时,李维乌斯选择了遵守古罗马的规范。此后,李维乌斯的直接继承者,参加过第一次布匿战争的奈维乌斯(前270-201年),用萨图尔努斯格律将罗马历史上第一次伟大的胜利写成史诗《布匿战纪》,这也是第一部真正属于罗马自己的史诗作品,被西塞罗称为“罗马诗歌发展过程中的重要一环”。〔12〕

随着本土文学的不断发展成熟,到了公元前2世纪中期,古罗马“文学三大鼻祖”最后一位恩尼乌斯(前239-169年),这个在《编年纪》的开篇即声称自己是“荷马转世”的诗人,面对另一个时代的读者时,采用希腊史诗扬抑抑格进行创作,改变罗马读者对于这一体裁的认知和接受,成功奠定扬抑抑格在拉丁史诗创作中的格律地位。曾经被牺牲掉的规范,在罗马文学家随着国力增长而自信心大涨的时代,终于进入古罗马文学库。恩尼乌斯的《编年纪》不仅影响到同时代作家,诗人们在之后的拉丁史诗创作中都逐渐抛弃了被恩尼乌斯称之为“农牧神和预言家习惯使用的格律”〔13〕——萨图尔努斯格律,而使用扬抑抑格。对于罗马文学来说,这是一个重要的时代,也是一个决定性的转折点。西塞罗(前106-43年)在他的哲学著作中也常常引用荷马的诗句,他延续恩尼乌斯,采用六音步格律进行翻译,而没有再使用萨图尔努斯格律;而且,西塞罗为记录古罗马将军马略一生所创作的史诗,采用的就是六音步。有意思的是,公元前2世纪下半叶,有人用扬抑抑格六音步格律将李维乌斯的译本进行了重译,并且此译本也进入了流通领域,而这一现象被称为“Livius refictus”(“重译李维乌斯”)。〔14〕Armstrong指出,“随着目标语文化出现史诗概念,并发出自己的声音,这种新兴的形式又反过来对催生本土史诗文本的翻译进行塑型”。〔15〕可见,在恩尼乌斯奠定了六音步在罗马史诗创作中的地位后,这一规范不仅由边缘逐渐走向中心,而且最终进入古罗马文学经典形式库。

(二)神名的翻译与神谱的建立

在对原作中大量希腊神名进行翻译时,李维乌斯选择用相似的罗马神话人物去替代希腊神话人物,并没有保留原诗中诸神的希腊名字。这个特点在开篇第一句就有所体现——李维乌斯将希腊女神缪斯( )对应为罗马神话中的水泉女神卡莫娜(Camena)。事实上,从公元前5世纪开始,随着罗马与希腊的交流越来越频繁,罗马神话就已经开始吸收希腊神话,并出现有些神明相对的情况,比如朱庇特之于宙斯、朱诺之于赫拉、维纳斯之于阿佛罗狄忒、马尔斯之于阿瑞斯。但是,用罗马神话中的水泉女神卡莫娜代替希腊神话中的诗歌女神,很可能是从李维乌斯开始的。〔16〕

此外,李维乌斯不仅将希腊神名“罗马化”,而且在译作中着手建立罗马神谱。在李维乌斯的译诗中“我们的父亲,萨图尔努斯的儿子”(Pater noster,Saturni filie)对应《奥德赛》第1卷,第45行诗句“哦,我们的父亲,克洛诺斯之子”()。这一行译诗中,“萨图尔努斯的儿子”指的是罗马神朱庇特。译者用古罗马最古老的神明之一萨图尔努斯代替了古希腊神话中宙斯之父克罗诺斯,而通过这样的对应,李维乌斯也建立了罗马神话中萨图尔努斯与朱庇特之间的父子关系。类似的神谱还可见摩涅塔与卡莫娜的母女关系,萨图尔努斯与朱诺的父女关系,等等。随着读者的接受,这样的创作手法也影响了后世古罗马文学创作。一直到恩尼乌斯和维吉尔时代,仍然流行。用罗马神名代替希腊神名的创作手法,从李维乌斯开始得以进入系统形式库,并具有了能产的特征,成为真正的经典——动态经典,这也是“经典库真正制造者”。

古罗马共和国后期的翻译家马提乌斯在翻译《伊利亚特》第7卷,291-292行时,将原句中用作泛称而无具体所指的神的统称 (divinity)具化为罗马的胜利女神维多利亚(Victory)。“胜利女神在荷马的原著中从未出现过”,是“后荷马时期的”。〔17〕而希腊的胜利女神耐基(Nike)的形象出自于赫西奥德的《神谱》,是巨人帕拉斯(Pallas)与冥界之河斯提克斯(Styx)的女儿,经常以手持棕榈枝、花环或作为胜利使者象征的杆杖的形象出现。古罗马文学家以及翻译家们的这一创作方法对后世有着深远的影响,以至于后来欧洲各国都沿用了罗马神名和人名,比如Achilles(阿喀琉斯),而不是希腊原名Akhilleus( )。

(三)“糅合法”的开创与继承

“糅合法”(contaminatio)〔18〕是古罗马史诗翻译及创作中的重要手法。采用“糅合法”翻译某一诗句时,译者会借用原诗中其他诗句或者其他诗篇的诗句。李维乌斯就会借用《奥德赛》其他诗行,甚至荷马另一部作品《伊利亚特》或者希腊其他诗人的诗句进行翻译,就好似利用他所掌握的其他所有古希腊作品为他所用,在进行自由创作一样。在荷马《奥德赛》的原诗中,从未称赫拉为“克罗诺斯的女儿”,但是我们在译本中却可看到用“萨图尔努斯的女儿”这样的表达指朱诺的情况。他们之间的父女关系倒是在另一史诗《伊利亚特》中有所提及,比如《伊利亚特》第5卷721行诗,“伟大的克罗诺斯的女儿,高贵的赫拉)”。再比如,据考证,无论是在《奥德赛》还是在《伊利亚特》中,荷马从未确定表示缪斯( )是谟涅摩绪涅( ,李维乌斯译为Moneta,摩涅塔)的女儿。但是,在希腊最早的诗人之一赫西奥德的长诗《神谱》中却可以找到蛛丝马迹。在《神谱》的53-54行诗和915-917行诗,都有表述缪斯众女神为谟涅摩绪涅与宙斯的女儿的诗句。传统译论会将这种方法视为对原文本的不忠,破坏了文学纯洁性,但从另一个角度看,这也是通过转化与适应,以竞争的方式将原文本保留。

虽然恩尼乌斯批评李维乌斯使用萨图尔努斯格律,但却使用“糅合法”进行翻译和创作。其实,不论是在恩尼乌斯、西塞罗的古希腊译作中,还是在泰伦提乌斯的戏剧写作以及维吉尔的史诗创作中,“糅合”希腊原著,甚至将希腊原著和古罗马前辈文学家作品“糅合”在一起的例子处处可循。格马尼库斯·尤迪乌斯·凯撒(前15-后19)在翻译希腊诗人阿拉图斯的长诗《现象学》时,不仅会借用荷马和赫西奥德的诗句,甚至还会引用他所欣赏的拉丁前辈诗人的诗句,尤其是维吉尔和奥维德的诗歌。〔19〕李维乌斯所开创的“糅合”规范,在进入“文学形式库”后,被不断巩固,产出新的文学产品,发挥了能动的作用。

纵观古罗马史诗文学的发展,作为古罗马第一位翻译家,李维乌斯选择了将希腊原作“罗马化”的道路,也就此奠定了整个古罗马时期的翻译诗学基调——“创造性地吸收”。〔20〕而李维乌斯的译本不仅将荷马史诗引入罗马,而且也为史诗这一题材在罗马的诞生以及为罗马拥有自己的荷马走出了跨越的一步。由于翻译题材的选择与当时古罗马的社会需求相契合,激发了新生文学的民族自豪感,也激励古罗马文学家们创作出属于自己的史诗作品。奈维乌斯的《布匿战纪》就是在这样的背景下诞生的。而之后的恩尼乌斯适应读者水平的发展以及史诗体裁的要求,使用扬抑抑格六音步作为拉丁史诗的诗格,是整个拉丁史诗发展的转折期。自此之后,李维乌斯、恩尼乌斯等早期诗人建立的史诗创作规范,被后继的维吉尔、奥维德等诗人不断补充和扩展,保证了形式库的不断演变,不仅规范着拉丁史诗的创作,甚至在后来的文艺复兴时期,为欧洲各国也提供了典范。“荷马以及史诗的概念,正是通过罗马的语言传入欧洲各本土文化”。〔21〕

三、史诗的“经典化”之由

文学系统的变化与发展是系统内外各个因素以及系统之间相互作用的结果。古罗马史诗发展进程其实也是古罗马文学母系统与翻译子系统、古罗马文学系统与希腊文学系统以及古罗马文学系统与文化系统之间互动的过程。系统与系统之间的互动与作用决定了古罗马文学发展的趋势和方向,并最终走上“经典”之路。

(一)翻译文学子系统与文学多元系统

对于处在“稚嫩期”的古罗马文学多元系统来说,翻译是位于中心位置并起到革新作用不可忽略的必要角色。李维乌斯通过翻译荷马史诗并将其罗马化,

(开创了拉丁史诗的先河,此时的“翻译和原创作品,是一个渐变连续体,中间没有明确的界限”,〔22〕而“最瞩目或最受推崇的翻译作品往往是出自主要的作家(或即将成为主要作家的前卫分子)手笔的”。〔23〕李维乌斯翻译的贡献不在于向罗马读者重述《奥德赛》的故事,更在于为拉丁文学系统引进了新的诗学语言、写作模式和创作技巧,也就是文本所代表的模式和规范,此时的翻译成为“发展新文学形式库的工具之一”。〔24〕这些文学规范,比如将萨图尔努斯格律定为拉丁史诗创作的基本格律,在奈维乌斯创作的《布匿战纪》中得到进一步巩固,逐渐进入了拉丁语史诗文学经典化形式库,李维乌斯的译本和奈维乌斯的史诗作品本身也成为经典。在这个早期的经典形式库经历了“持久化”后,恩尼乌斯却又重新更严格地挪用希腊史诗文学规范,采用荷马式的六音步创作《编年纪》,为形式库注入了新的元素,再次重塑了古罗马史诗文学传统。

这种互动体现了翻译文学子系统与文学母系统之间相互影响、共同演变的进程。翻译的接收与引进作用于本土文学创造性的创作,而本土文学的不断演进发展又反过来扩大甚至改变翻译经典形式库。在不同的文学时期会出现风格迥异的译本,并不值得惊异,反而可以看作是两个系统之间互相作用的表现。比如,不少罗马作家都曾翻译希腊著名诗人阿拉托斯(Aratus)的六音步长诗《现象学》,但是,西塞罗的译本受到恩尼乌斯风格的影响,“偏爱使用早期拉丁诗歌的史诗悲剧式的措辞”,〔25〕“表达厚实而凝重”,〔26〕而译于奥古斯都时代后期的格马尼库斯(前24-后19)译本则充满了“奥古斯都时期的诗学风格”,〔27〕精致而优雅。

事实上,这样的互动关系也正是系统与系统之间的本质关系,是其属性的一种体现。只不过在罗马这个特别善于通过翻译别国文学经典来发展本国文学的民族的案例上,表现尤为明显。此时的翻译处于整个文学多元系统中心,两系统的互动更加剧烈而频繁,且具有明显的双向性。这种互动通过原创作品和译品反映出来,最明显的例子是经典作品的不断复译,“人们对于文学多样性的渴求,以及翻译观念本身的变化,必然会催生新的译本,促使译者以更大的创作性为现有的文学形式库提供新的艺术元素。”〔28〕相反,当翻译处于文学系统边缘时,更多的是翻译子系统受到文学母系统的影响,它起到了反映文学母系统中形式库规范的作用,是两个系统互动的另一面表现。

(二)古罗马史诗文学与希腊史诗文学

相对于古罗马文学的贫瘠,古希腊在当时的希腊化世界里处于文化与文学上绝对中心的位置。但是,处于中心位置并不等于一劳永逸,永远受到他文化的顶礼膜拜;也不等于希腊文学与其他文学之间永远都恪守中心和边缘的关系。事实上,古老的希腊史诗传统和新生的古罗马拉丁史诗间始终发生着互动。随着古罗马史诗形式库不断扩展和推进,它和古希腊史诗经典形式库的张力也处于动态变化中。从最初处于边缘的次文化,借鉴和模仿处于中心的经典形式库的规范,到根据其目标读者的审美和目的语社会主流意识形态,形成新的文学形式和规范,对中心的经典化形式库进行扩展和补充,甚至造成冲击以保证其不断发展。“任何系统中的经典化形式库,如果没有非经典化的挑战者与之竞争并常常威胁着要取而代之,过一段时间就很有可能停滞不前。在后者的压力之下,经典化形式库不可能维持不变,这就保证了系统的演进。”〔29〕

如果没有古罗马史诗文学系统在整个大史诗系统中的承上启下,这一诗歌形式也许就不会对开始于14世纪的文艺复兴产生如此重大的影响,而古罗马史诗文学的发展也绝没有完全脱离已经成为经典的希腊史诗的控制。贺拉斯在《诗艺》中谈及史诗的格律就说到“帝王将相的业绩、悲惨的战争,应用什么诗格来写,荷马早已作了示范”,〔30〕但是贺拉斯也谈到“我们的诗人对于各种类型都曾尝试过,他们敢于不落希腊人的窠臼,并且(在作品中)歌颂本国的事迹,以本国的题材写成悲剧或喜剧,赢得了很大的荣誉”,〔31〕这其实也是肯定了李维乌斯所开创的通过翻译进行文学创作的风气,而且也说明在当时,鼓励借用希腊传统来歌颂本国成就的创作方法,已经成为史诗创作的一种规范。维吉尔的《埃涅阿斯纪》就对荷马史诗做了多处模仿,但是并没有被荷马所束缚,却还常常表现出超越的意图。维吉尔对于欧洲的影响有可能更甚于荷马,但丁就在《神曲》开篇中尊维吉尔为向导,搭救了迷路的自己,并且引领他游历地狱和炼狱。〔32〕

正是由于古罗马与古希腊史诗之间的动态张力,史诗这一体裁才能随着时代的更迭、读者品味的变化不断丰富发展,没有出现无法适应社会需要的转变而逐渐僵化,陷入不再“健全”的文学之窘境。而在这一过程中,古罗马史诗也逐渐走进中心位置,它的规范也进入经典形式库;而在经典形式库的规范下产生的作品,比如恩尼乌斯的《编年纪》和维吉尔的《埃涅阿斯纪》,也加插进了史诗经典库。正如Armstrong所评论的那样:“我们看到(恩尼乌斯)恪守动态竞争诗学的史诗创作策略,从毫无疑问的翻译和挪用,到趋于原创和偏离。这一趋势推动了史诗传统向新的领域发展并且也反映了新的世界秩序,即随着第二次布匿战争,罗马帝国权力的崛起”。〔33〕而“罗马史诗展现出其自身既是西方世界基本文化的标识和评注,又显而易见是欧洲最持久、最确定的诗歌形式之一(通过转型为中世纪和文艺复兴时期的拉丁史诗及其在欧洲各本国语中同类或不同类的文学形态),所以罗马史诗要求承认它是西方文明的最基本的文学形式”。〔34〕

(三)古罗马史诗文学系统与超文学系统

除了上述文学多元系统内部之间的互动,文学与超文学系统之间,也就是文学与文化多元系统之间,也有着千丝万缕的关系。“符号多元系统与文化多元系统是从属并同构的关系。在大的文化多元系统下面,还包含社会、经济、政治以及意识形态等等。这些系统之间互相交换,通常是间接地,而且往往通过边缘进行。”〔35〕古罗马史诗发展的历程本身就是古罗马文化的综合体现,这一历程中所产生的经典文本以及经典形式库均是由语言系统所决定的,也就是由“社会中一切设计言语的生产和消费的因素的集成体”〔36〕所决定的,其本身并不能决定自身的经典性,只是文学的一部分表现形式。而这一过程中,经典形式库的扩大和重构都彰显着文学环境对它的影响和制约。这里的文学环境当然包括超文学因素,比如文学意识形态、出版商、文学批评、文学团体等等。

在李维乌斯翻译荷马的时代,不是所有罗马人都欣然接受被当作战利品带入罗马的希腊文化。虽然有斯基皮奥家族积极主张吸收希腊文化,但也有另外的贵族竭力抵制,比如后来的保守派代表人物老卡托的赞助人弗拉库斯以及费边都属于罗马上层人士中的保守派。他们致力于维护罗马的简单淳朴风尚,反对从希腊引入奢靡的生活方式。而这些看似与翻译无关的社会意识争论,其实也影响着李维乌斯翻译时的选择。比如,“糅合法”使得古希腊原文更好地融入译者翻译的新时代,为新读者所接受,符合新的文化趋势和诗学。而用罗马神名替代希腊神名的方法与“糅合法”有着异曲同工之处。看起来非常简单的事实,却是复杂而多重的社会、文化、译者各个因素共同作用的产物。其实,这也符合人类文明相互交流过程的规律。在认知初期,双方处于相互陌生的对立,总是需要反观自身去认知对方,用自身已有去理解对方所有。

而不断提高的读者接受也影响着古罗马诗人和翻译家们的创作规范。在古罗马史诗从边缘走向中心的过程中,读者的接受和审美以及主流社会意识形态对其形成和发展产生重要影响。其实,“任何以翻译为媒介的文学样式要进入经典化形式库都不能仅仅是再现原文,而是要迎合读者视域并适应译入语文化,否则只能昙花一现”。〔37〕并不是所有的译本都能像李维乌斯的《奥德赛》一样,在译入语文学多元系统中享有重要地位且自身也成为经典的。要成为经典,进入文学经典形式库,更应该关注译本的创作和流通。正如谢天振所说,“要把一国文学、文化译介到另一国、另一民族去,其中的决定性因素却远不止翻译家对读者的吸引力,另外还有政治因素、意识形态、占主流地位的诗学理论、赞助人(出版社、有关主管部门或领导等),等等。”〔38〕古罗马史诗建立初期,扬抑抑格被抛弃而采用萨图尔努斯格律,正是李维乌斯适应本土所作的调整,让当时对于古罗马读者来说较难理解的事物变得更容易接受。几十年后随着读者审美的提高,扬抑抑格被重新采用,与其说是恩尼乌斯选择了扬抑抑格创作《编年纪》,不如说是在社会意识形态、读者视域、文化团体等各因素作用下,扬抑抑格被选择了。而维吉尔的《埃涅阿斯纪》的主旨就是要借用古代神话传说,颂扬奥古斯都的统治,这与他是当时维护奥古斯都统治的罗马文学集团中重要一员有着必然的联系。

四、结 论

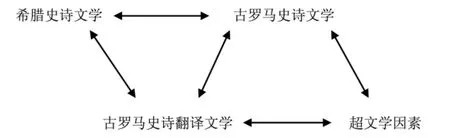

史诗的“罗马化”进程展现了西方文学发展早期文学母系统与翻译子系统、希腊文学系统与拉丁文学系统以及文学系统与超文学系统之间复杂的互动关系。从李维乌斯通过翻译将史诗引入拉丁语世界,到维吉尔创作出可与《伊利亚特》相媲美的史诗作品《埃涅阿斯纪》,演示了一套完整的系统内部、系统与系统之间相互作用的过程。翻译不仅引入原文本的故事,更是引入文学规范和传统。而对于原语文学规范和传统照搬硬套就无法成为经典,适时根据其他因素,包括文学因素和超文学因素,进行必要的调整,才能真正进入经典形式库。这不仅使史诗翻译具有了子系统自身的发展与变化特点,而且,这些发展因素又反过来作用于拉丁诗歌的创作方式。拉丁诗歌的茁壮发展又进一步推进了史诗文学系统的进一步演变,成为绵延几个世纪的经典文学样式。它们几者间的关系,可用图示如下:

图中双箭头也表明各个系统之间影响并不是单向或者单边的,而是相互影响、相互滋养、共同演变的。其实,从某种意义上来说,拉丁史诗比希腊史诗发展得更持久且内容形式更多变。在古典史诗经典库里,我们看到的是更多拉丁诗人,奈维乌斯、恩尼乌斯、维吉尔、奥维德、卢坎、弗拉库斯、伊塔利库斯等等一长串闪耀的名字。

此外,古罗马史诗的经典化之路处处彰显经典化与非经典化、中心与边缘以及主要与次要三对概念及其相互之间的张力,而它们之间的冲突、演变与转化是系统得以有效维持的关键,并推动文学持续的发展。进入经典形式库的规范常常受到非经典阶层的挑战,而如果没有逐渐成熟的古罗马史诗的挤压,史诗文学样式会逐渐僵化。正是这样不断运动的过程才能保证史诗文学的活力和不断出新。这样的张力变化和各个系统之间的相互作用在最早的文明交流中就已体现,也说明了研究文本应研究它所处系统的内部运作,以及它所处系统与其他社会群体系统之间的关系。以这样的视角去重读史诗,也许更能够了解这一文学样式的意义和所在。

注释:

〔1〕〔5〕〔11〕〔22〕张南峰:《多元系统翻译研究》,湖南:湖南人民出版社,2012 年,第 10、86、74、81页。

〔2〕〔3〕〔4〕〔29〕〔35〕〔36〕伊塔玛·埃文 -佐哈尔:《多元系统论》,张南峰译,《中国翻译》2002 年第2期。

〔6〕据考证,李维乌斯是塔伦图姆人,大约于公元前272年罗马人攻陷该城后被俘,被带到罗马,沦为元老李维乌斯·萨利纳托尔的奴隶。后获释,成为贵族家庭的家庭教师,并从事文学活动。安德罗尼柯是希腊姓氏,而李维乌斯是罗马姓氏,表明他曾是李维乌斯家族的奴隶。

〔7〕Leo(1912:87-93,1913:73-75),Fraenkel(1931),Waszink(1979:89-98)以及 Mariotti(1986)等学者就曾指出李维乌斯的译本并没有完全忠实于原本。国内学者王焕生(1998:39)、谭载喜(2004:17)等人也有相关研究,如王焕生通过他对李维乌斯译本的比读研究,指出:“有一些诗译文文字较之原文稍有变动,但仍基本严格地体现了原意;有一些诗系在基本保持原意的基础上,译文对原文作了不同程度的删略;还有一些诗则是在不同程度上对原诗的自由译。综合起来,拉丁译诗准确地或部分准确地翻译了原诗的与自由地翻译原诗的约各占一半。”

〔8〕套语是荷马史诗的重要特征,因为成套固定的短语、修饰词便于吟游诗人大量颂记诗歌,也为诗人的临场颂吟提供素材。此外,这些套语丰富了史诗的语言,也使得诗句更加灵活。在描述一位神或英雄的时候,往往有多个套语供诗人选择,比如,“胫甲坚固的”和“长发的”经常用来形容阿开奥斯人。

〔9〕〔12〕王焕生:《古罗马文艺批评史纲》,南京:译林出版社,1998 年,第34、125 页。

〔10〕J.H.Waszink,Opuschla Selecta,Leiden,Netherlands:E.J.Brill,1979,p.95.

〔13〕O.Skutsch,The Annales of Q.Ennius,Oxford:Clarendon,1985,p.207.

〔14〕Courtney(1993:45-46)专门讨论了Livius refictus这一现象,“在恩尼乌斯确立六音步诗格的主流地位之后不久,有人用六音步对李维乌斯的萨图尔努斯格律《奥德赛》进行了重译。提帕奈若指出,当查理西乌斯和费斯图斯引用李维乌斯译本时,特别用‘古奥德赛译本’(Odyssia uetus)表示李维乌斯的译本”。

〔15〕R.H.Armstrong,Translating Ancient Epic,J.M.Foley.ed.,A Companion to Ancient Epic,Oxford:Blackwell,2005,p.194.

〔16〕〔19〕〔25〕〔26〕〔27〕D.M.Possanza,Translating the Heavens:Aratus,Germanicus,and the Poetics of Latin Translation,New York:Peter Lang,2004,pp.48,6,10,28,28.

〔17〕E.Courtney,The Fragmentary Latin Poets,Oxford:Clarendon,1993,p.99.

〔18〕Contaminatio最早是由古罗马戏剧作家泰伦提乌斯在他的《安德罗斯女子》(Andria)中提到,指古罗马作家改编古希腊戏剧时将两部或者两部以上的情节糅合在一起。而Conte在1986的著作“The Rhetoric of Imitation:Genre and Poetic Memory in Virgil and Other Latin Poets”中将这种创作方法称为“integrative allusion”(“整合喻引”——作者译)。Armstrong在Classical Translations of the Classics:The Dynamics of Literary Tradition in Retranslating Epic Poetry(2008:183)一文中指出,contaminatio一词有责难译本污染了原作的文学纯洁性之嫌,而integrative allusion却能更好地反映译本是如何通过竞争保留、转变并反映古希腊文学纯洁性的。

〔20〕学者 Possanza(2004)在其著作 Translating the Heavens:Aratus,Germanicus,and the Poetics of Latin Translation中对古罗马的翻译诗学进行了深入的研究和讨论,他认为古罗马各个时期译家的翻译形式、风格和措辞都不尽相同,但是翻译诗学并没有改变,即自由地处理原文本,创新地吸收,而不是谨慎地保留,只不过不同时期程度有所不同罢了。

〔21〕〔33〕〔37〕R.H.Armstrong,Classical Translations of the Classics:The Dynamics of Literary Tradition in Retranslating Epic Poetry,A,LianeriI.and V,Zajko.ed.Translation and the Classic,London:Oxford University Press,2008,pp.174,179,172.

〔23〕〔24〕伊塔玛·埃文-佐哈尔:《翻译文学在文学多元系统中的位置》,庄玉柔译,选自《西方翻译理论精选》,香港:香港城市大学出版社,2000年,第118页。

〔28〕李春江、王宏印:《多元系统理论关照下的莎士比亚戏剧翻译》,《外语与外语教学》2009年第6期。

〔30〕〔31〕贺拉斯:《诗艺》,杨周翰译,选自《诗学诗艺》,北京:人民文学出版社,1962年,第141、152页。

〔32〕但丁:《神曲》,朱维基译,上海:上海译文出版社,2011年。

〔34〕A.J.Boyle,Roman Epic,London:Routledge,1993,p.10.

〔38〕谢天振:《多元系统理论:翻译研究领域额的拓展》,《外国语》2003年第4期。