基于宽甸县临江小流域坡耕地治理

李 侠

基于宽甸县临江小流域坡耕地治理

李 侠

(辽宁省丹东市宽甸县水利局,辽宁丹东118200)

东北黑土区是国家重要的产粮区,而坡耕地是产生水土流失的重要原因,耕地产生的泥沙,造成了表土的流失,使表土变得稀薄,营养流失。临江小流域的坡耕地是水土流失的重要来源,是水土保持综合治理中的重点。根据不同的坡度对坡耕地采取不同的治理措施,不仅使坡耕地得到充分的治理,而且使资金的使用达到最大的合理化。通过综合治理,推动了农业现代化进程,提高了农民对种地的积极性,增加了农民的收入。

临江;坡耕地;粮食安全;水土流失;综合治理

0 前 言

东北黑土区是国家重要的产粮区,种植基地大部分为3°~25°耕地。而坡耕地是产生水土流失的重要原因,耕地产生的泥沙,造成了表土的流失,使表土变得稀薄,营养流失。黑土每年流失的平均厚度为0.7~1.0 cm,而形成1.0 cm的黑土则需要300~400 a,近50年来,黑土层流失了近一半,已经严重威胁到粮食产业的稳定和粮食安全。而且,流失的泥沙进入河道,抬高河床,降低了天然河道的行洪能力,对水利设施的发挥起到了滞缓的作用,加剧了洪涝灾害的频率。

据资料显示,辽宁省每年大约有400 km2/a耕地因为水土流失和侵蚀沟的发展而消失。临江小流域位于辽宁省宽甸县临江村,2012年临江小流域被列为东北黑土区农发水保投资项目,项目区通过坡耕地综合治理,不仅能有效的拦截地表径流,减轻水土流失,同时提高了对降雨的拦蓄能力,涵养水源,变害为利,提高黑土区的抗蚀性,保护黑土利用的可持续性[1]。

1 项目区基本情况

项目区属于南温带大陆性季风气候,雨雪丰沛,暴雨特多,四季分明。土地总面积为25.37 km2,水土流失面积11.13 km2,占工程区总面积的43.89%。坡耕地面积0.68 km2,占水土流失总面积的6.11%。水土流失以水蚀为主,水土流失类型以面蚀为主。坡耕地土层一般在0.2~0.4m,保水、保土、保肥能力极差,土壤有机质含量极低,土质贫瘠,坡耕地上普遍存在着层状面蚀、细沟侵蚀,水土流失程度不一。项目区内有侵蚀沟15条,沟壑密度达4.48 km/km2,年土壤侵蚀模数达4 989 t/km2,影响耕地0.63 km2。

2 坡耕地产生水土流失的主要原因

2.1 气候条件影响

临江小流域年平均降雨量为1 100 mm,主要集中在6—9月份,且多以大到暴雨为主,容易快速形成径流,造成水土流失。冬季漫长,积雪较大,冻融侵蚀使表土在融化的雪水冲刷下形成细沟。

2.2 不合理的耕作习惯

由于多年养成,当地农民多为习惯打顺坡垄,而且耕作坡面较长,有的长达300~400 m。由于追求高产量,对耕地重使用,轻养护,大量使用有机肥料,使土壤厚度越来越薄。加上大量的毁坏植被,开垦耕地,使植被覆盖度降低,加大了水土流失的产生[2]。

3 工程规模

临江小流域的坡耕地综合治理水土流失面积8.46 km2,其中等高耕作(横坡改垄)23.23 hm2,地埂植物带35.2 hm2,建设石坎梯田4.77 hm2,水土保持林225.56 hm2(其中包括老果园改造块状整地169.56 hm2、植物穿带46.7 hm2、荒沟荒坡治理9.3 hm2),池田整地25.4 hm2,封育治理526.73 hm2(混凝土桩围栏2.1 km、补植林木0.31万株),新修谷坊60座,截排水工程1.2 km,植物护岸1.2 km,宣传碑1座,宣传牌2块,作业路1.0 km。

4 坡耕地治理的主要措施

根据坡度的不同采取不同的治理措施,<3°的顺坡、斜坡垄3°的采取改垄措施进行治理;3°~5°坡耕地采取修筑地埂,栽植植物带;5°~15°坡耕地采取人工石坎梯田治理措施;15°~25°修建截排水工程。通过不同的措施可以调节地表径流,减少水土流失[3]。

4.1 改垄措施

改垄时根据不同地形、土质、坡度、气候等条件,按等高线,大弯就势,小弯取直,便于机耕作业等综合因素调整垄向。应视立地条件与截流沟、地埂植物带等水土保持措施套用,将原顺坡垄、斜坡垄改为横垄时,应先深翻、耙平。耙平后,踏勘测量定出基线,沿基线开好第一犁[4-6]。

4.2 地埂植物带措施

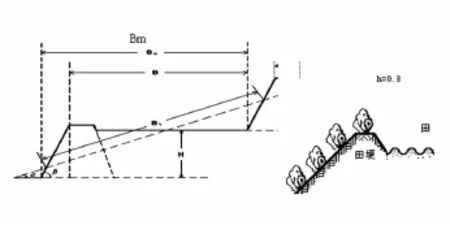

在修筑梯田难度较大的地块通过建设地埂植物带来治理坡耕地,不但效果好而且适于山区坡耕地条件。每条土埂上栽植一行紫穗槐植物带,下边坡栽植两行紫穗槐植物带。将一年生的紫穗槐苗按0.1m错开放在沟内覆土采实即可,平均需苗木6 795/hm2。地埂植物带示意图见图1。

图1 地埂植物带示意图

4.3 水平梯田措施

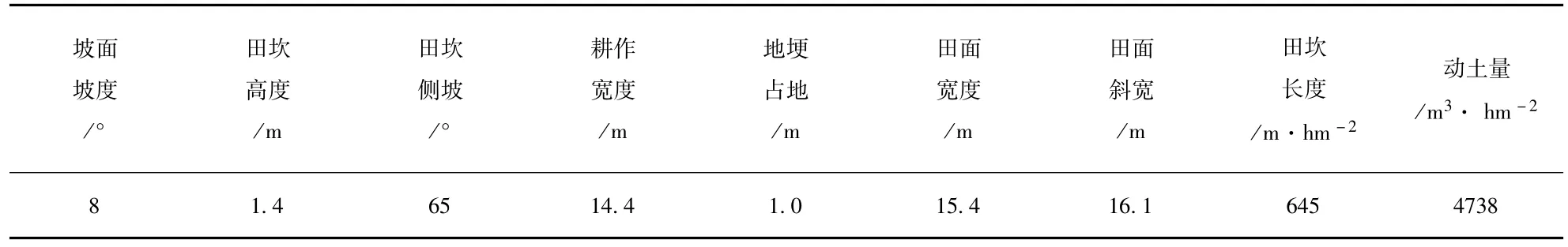

梯田规格尺寸符合规划设计要求。一般情况下陡坡区田宽为5~10 m,缓坡区田宽20~40 m,田坎高度和田坎坡度相适应,做到坚实稳固。水平梯田定型设计见表1,水平梯田断面图和平面示意图见图2和图3。

表1 水平梯田定型设计表(供同类地块施工参考)

4.4 截排水工程措施

工程区部分坡耕地坡度在15°~25°土地在原等高耕作的基础上在林地与农地接壤处建设截排水工程,其目的在于截断径流,分割流线,减缓坡面冲刷,对其下部的农田进行保护。根据坡耕地的实地特点,在耕地与山体交接处设计截流沟和排水沟,拦截和排出地表径流。措施按等高线布设,设计标准为10 a一遇[7]。

5 工程完成情况及效益分析

临江小流域通过坡耕地治理,共完成改垄23.23 hm2,地埂植物带35.2 hm2,建设石坎梯田4.77 hm2,截排水工程1.2 km,减少坡耕地4.77 hm2。

5.1 蓄水保土效益分析

坡耕地经过各种措施治理后,将会减少地表径流对土壤的冲刷,增加土壤的含蓄能力,涵养水源,随着径流条件的改善以及土壤中林草根系密度的加大,增强了土壤的抗蚀性和抗冲性。

图2 水平梯田断面图

图3 水平梯田平面示意图

5.2 生态效益分析

项目实施后,随着植被覆盖度的增加,气候得以调整,自然资源和环境资源的利用将更趋于合理,随着治理力度的逐步加强,生态环境将会日益明显。经过计算,保水效益1.94万m3/a,保土效益0.06万t/a。坡耕地每年可减少土壤流失量2.0 t。平均侵蚀模数由原来的1 156 t/km2·a下降到896 t/km2·a。

5.3 经济效益分析

坡耕地治理后大大提高了农田的抗旱保墒能力,群众种粮积极性增强。工程实施后增产粮食2.59万kg;增产秸秆2.59万kg,增加枝条2.38万kg,增加经济效益18.37万元。农民收入平均提高200元/年。

5.4 社会效益分析

通过坡耕地的治理,农业生产条件大大提高,一些先进的耕作技术被农民接受并应用。为现代的农业技术推广创造了基本条件。由于小型机械的使用,大大节约了劳动力,降低了劳动强度,使从事劳动生产的劳动力转移出来,进入城市务工,增加了农民的收入,推动了非农业的发展。

6 结 语

临江小流域通过水土流失坡耕地的综合治理,有效地拦蓄了地表径流,合理利用时空分布不均的降雨量,调蓄平衡土壤水份,使小流域的坡耕地水土流失得到有效控制,减少了泥沙进入河道,生态环境明显改善,提高耕地生产力,促进了农作物的增产增收,农业结构更趋合理化。土壤生态系统转向良性循环,保证了作物的高产稳产,实现了农业可持续发展和粮食自给自足。农民生活水平显著提高,取得了良好的生态、经济和社会效益。

[1]李德花.建平县水土保持工程总体布局与工程措施设计[J].水利规划与设计,2012(01):51-56.

[2]金艳丽.建平县水塘沟小流域综合治理工程布局[J].水利规划与设计,2014(01):39-40,43.

[3]王忠法.对小流域规划的几点认识[J].水利规划与设计,1994(02):35-38.

[4]李静华.凌源市四官营子小流域治理工程分析[J].水利规划与设计,2015(02):45-46,58.

[5]杨文文,张学培东,王洪英.东北黑土区坡耕地水土流失及防治技术研究进展[J].水土保持研究,2005(05):232-236.

[6]杨亚娟.东北黑土区坡耕地水土流失综合治理[J].山西水土保持科技,2012(03):1-2.

[7]于永利.隆化县坡耕地水土流失综合治理经验与做法[J].中国水土保持,2013(08):6-7.

S157.1

B

1007-7596(2015)07-0104-03

2015-06-28

李侠(1971-),女,辽宁宽甸人,工程师,研究方向为水土保持。