施氮量与密度互作对春小麦生物性状和产量的影响

邹东月等

摘 要:为探讨施肥及栽培密度对春小麦生物性状和产量的影响以及春小麦生产的适宜的密度与肥力,以优质强筋小麦龙麦33号和中筋小麦克旱21号为试验材料,设置了3个肥力水平和3个密度水平,分析了在不同的肥力和密度的共同处理下这2个小麦品种的生物性状和产量的变化。结果表明:不同氮肥和密度处理下,2个小麦品种在整个生育时期的生物性状总体变化无明显规律;克旱21号和龙麦33号在中等肥力、低密度(D2E1)处理下产量最高,分别为5 508.0和5 647.5kg/hm2;在不同氮肥处理下,低密度(E1)处理产量整体较高密度(E3)处理高;在不同密度下,中等肥力(D2)处理从整体上产量较低肥力(D1)和高肥力(D3)高,其他处理间无明显规律。

关键词:春小麦;氮肥;密度;生物性状;产量

中图分类号 S512.1 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2015)10-44-04

Abstract:In order to study the effects of fertilization and planting density on biological characters and yield of spring wheat,which provides a theoretical basis for high-yield cultivation techniques of spring wheat,this experiment use high quality and strong gluten wheat Longmai 33 and medium gluten wheat Kehan21 as the experimental material,setting up 3 fertility level and density of the 3 level,and analyses changes of the two varieties on biological characters and yield under the different treatments of fertility and density.The results showed that :under different Nitrogen and density treatments,two varieties had no obvious regularity on the biological characters in the whole growth period of wheat overall; under the middle fertility and low density(D2E1)treatment,Kehan 21 and Longmai 33 had the highest yield,which were 5 508.0 and 5 647.5kg/hm2;in the different fertilizer treatments,low density(E1)treatment was overall higherthan the high ones(E3)on the yield;under the different density treatments,the yield of the moderate fertility(D2)treatment from the overall was higher than the low ones(D1)and high ones(D3);no obvious regularity existed between other treatments.

Key words:Spring wheat;Nitrogen fertility;Density;Biological characters;Yield

合理施用氮肥是提高氮肥利用率、增加作物产量、改善品质和减少污染的重要措施[1]。施氮量的多少直接影响着相应的施氮技术的效果,氮肥施用过多或过少都不利于小麦的生长发育,只有确定出与一定的土壤供氮能力、产量水平相一致的合理的施氮量,才能提高小麦籽粒产量以及籽粒蛋白质含量[2]。种植密度与产量密切相关,随着施肥水平提高和施肥方法的改善,种植密度与施氮量的互作效应愈加明显[3],所以确定出适宜的种植密度与施氮量,对于小麦高产、优质、高效具有十分重要的意义。为此,笔者以优质强筋小麦龙麦33号和中筋小麦克旱21号为试验材料,设置了3个肥力水平和3个密度水平,分析了在不同肥力和密度的共同处理下这2个品种的生物性状和产量的变化,以期探索出适宜的施氮量与种植密度,为小麦高产栽培技术提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料 参试小麦品种:克旱21号(F1)、龙麦33号(F2)。

1.2 试验设计 试验设计:裂区设计:主区(D)为N肥施用量处理,D1为纯N5kg/667m2(低肥力)、D2纯N6.5kg/667m2(中肥力)、D3为纯N8kg/667m2(高肥力);P肥(P2O5)作为基肥按6kg/667m2一次性施入;K2O作为基肥按4.0kg/667m2一次性施入。副区(E)为密度:设3个处理,保苗株数分别为E1:650万/hm2(低密度)、E2:750万/hm2(中密度)、E3:850万/hm2(高密度)。拔节前喷50%矮壮素1次,3叶1心和4叶1心时各镇压一次,以壮秆防倒。副副区(F)为品种处理。小区面积12m2,3次重复,共54个小区。播期按当地最适播期。结合追肥灌一次拔节水,灌水量为每667m2每次40m3。病虫草害及时进行有效防治。

1.3 调查内容(1)土壤平均基础肥力。(2)记录物候期:播种期、出苗期、拔节期、抽穗期、收获期。(3)土壤含水量:播种前、拔节期、抽穗期、收获期,烘干法测定。(4)生物产量:三叶期、拔节期、抽穗期、收获期。(5)籽粒产量:成熟期按小区全部收获,测定籽粒产量。(6)田间调查:1m2穗数。(7)考种内容:株高、穗长、可见小穗数、不孕小穗数、穗粒数、千粒重、容重、经济系数。

2 结果与分析

2.1 土壤平均基础肥力 黑龙江省农业科学院克山分院土壤平均基础肥力测试结果如下:速效氮128.7mg/kg、速效磷51.7mg/kg、速效钾166.0mg/kg、全氮0.1613g/kg、全磷0.151 6g/kg、有机质3.54g/kg,pH值6.2。

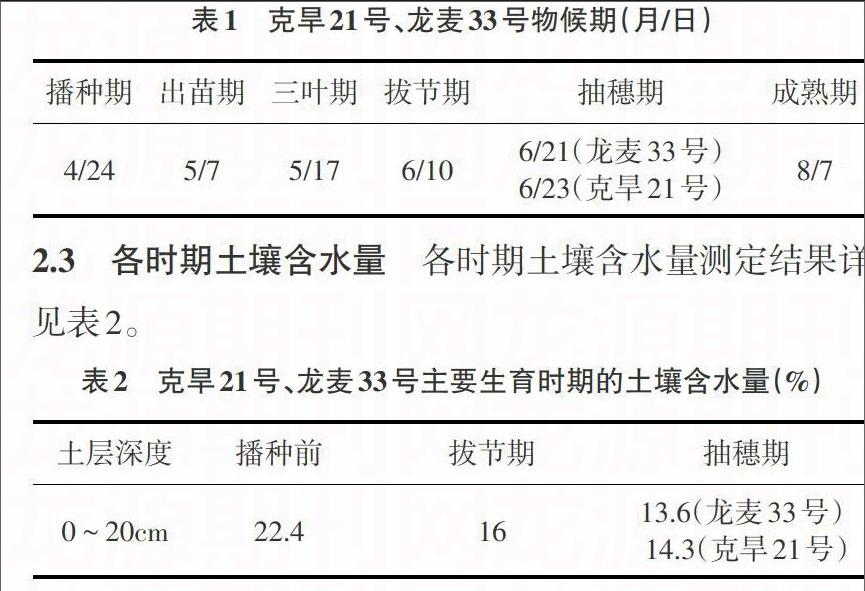

2.2 物候期 从表1可以看出,各处理间物候期差异不大,取统一生育日期;龙麦33号抽穗期较克旱21号早,成熟期接近。

2.4 生物产量 从图1可以看出,在三叶期,从整体上看克旱21号和龙麦33号在相同密度、不同肥力处理下比较,高肥力(D3)处理区生物产量较低,其他处理比较无明显规律;在拔节期,从整体上看2个品种在相同肥力、不同密度处理下比较,高密度(E3)处理区生物产量较低,其他处理比较无明显规律;在抽穗期,生物产量变化无明显共同规律;在收获期,2个品种在相同肥力、不同密度处理中比较,高密度(E3)处理区生物产量最低,在相同密度、不同肥力处理中比较,高肥力(D3)最高。单就某一品种而言,龙麦33号在抽穗期在相同肥力、不同密度处理中比较,高密度(E3)处理区生物产量最低,在相同密度、不同肥力处理中比较,低肥力(D1)最低,分析其原因是肥力过高对种子的萌发和苗期生长有负影响。高密度处理区域生长空间狭小,对于养分的竞争强,植株个体较瘦弱,所以从整体看生物产量低于中低密度;与低肥力相比,中高肥力处理区在整个生育进程提供更多的养分,植株的生物产量更高。从整个生育时期来看,龙麦33号单株生物产量整体上略高于克旱21号。另外,本试验也进行了干重的称量,干重变化与鲜重变化一致,因此仅以鲜重进行分析。

2.5 小区产量 由图2可以看出,在不同氮密条件下,龙麦33号整体较克旱21号产量高,这与小麦自身的品种特性有关。两者在中等肥力、低密度(D2E1)处理下产量最高分别为5 508和5 647.5kg/667hm2;在不同氮肥处理下,低密度(E1)处理产量整体较高密度(E3)处理高,所以D1E1>D1E2和D1E3,D2E1>D2E2和D2E3,D3E1>D3E2和D3E3;在不同密度下,中等肥力(D2)处理从整体上产量较低肥力(D1)和高肥力(D3)高,所以D2E1>D1E1和D3E1,D2E2>D1E2和D3E2,D2E3>D1E3和D3E3;其他处理间无明显规律。究其原因:2014年春季气温低,土壤湿度过大,导致播种期推迟;在小麦整个生育期降雨量明显高于往年,尤其是开花期后降雨不断、阳光少,致使小麦灌浆、成熟受到极大影响;低密度使小麦个体间有较大的空间,个体间对养分、空气、和水分的竞争较中高密度群体弱,尤其是氧气的供给较中高密度多,在一定时间内有利于小麦的根呼吸,有利于小麦躲过湿涝灾害;中等肥力有利于小麦生长,可能是由于连续的阴雨天使土壤水分饱和甚至过量,而小麦个体在这种环境下,叶片的蒸腾作用减弱,而植物吸收水分的主要途径是通过蒸腾作用的被动吸水,由此,土壤中的水分无法排掉,同时土壤中未被利用的肥力迅速被溶解,使土壤中可利用的肥力迅速增多,到达某一临界值时,土壤溶液浓度升高使得根部呼吸作用收到了极大的抑制,甚至可能造成根部失水,部分植株早衰,高肥力处理区影响最大。而中等肥力处理区域,虽施肥量较低肥力高,但其对植株个体根部活动未造成影响或影响较小,且肥力充足,使得中等肥力取得较高的产量。

2.6 不同氮密条件共同处理下的产量构成因素及产量 从表3、表4可以看出,由于品种特性不同,在不同的氮肥和密度处理下,克旱21号和龙麦33号的表现也略有差异。在不同的氮肥和密度处理下,克旱21号的株高、穗长、有效小穗数、不孕小穗数、主穗粒数整体略高于龙麦33号,但千粒重明显低于龙麦33号,克旱21号千粒重最高为36.8g,而龙麦33号最高为42.1g,容重略低于龙麦33号。个别处理区穗数略低于规定保苗数,其原因主要是:春季播种期,土壤湿度大,机械播种时,土壤粘滞,导致播种不匀,部分区域部分苗带出现断苗,其中以高密度处理的区域较为明显。

克旱21号和龙麦33号在不同氮肥和密度处理下,从整体来看,株高差异无明显规律,在高肥力(D3)处理下,穗长和有效穗数较其他处理略高,在相同肥力不同密度处理下,高密度处理(E3)不孕小穗数高于中低密度(E1、E2)处理,低密度(E1)处理主穗粒数、千粒重高于中高密度(E2、E3)处理。容重未表现出明显规律。就穗数来说,低密度(E1)处理区在保苗基础上有一定的分蘖从而提高产量,而中、高密度群体分蘖几乎为0或为无效分蘖。分析其原因:植株生长需要一定空间,高密度不利于植株分蘖及分蘖的成熟,不利于主穗粒数和千粒重的增加,也不利于抵御湿涝灾害;中等肥力较低肥力能够更好的满足植株生长的养分需求,有利于植株个体的发育,植株个体较为粗壮,而较高肥力遇到湿涝灾害时,遭受的损害较轻。就产量来讲,结合图2,综合分析产量与各产量构成因素间的关系,在相同肥力、不同密度处理下,低密度(E1)产量高于其他处理主要因素是穗粒数和千粒重,而在相同肥力、不同密度处理下,中等肥力(D2)产量高于其它处理的主要因素是穗粒数和穗数。就经济系数来看,低密度处理经济系数整体高于中高密度,中等肥力较高肥力和低肥力处理无明显差异。

3 结论与讨论

小麦的产量除主要受遗传因子影响外,还受到生态环境和栽培措施的影响。在各种栽培措施中,种植密度与氮素营养对小麦产量和品质的影响最为突出[1,4-5]。就密度而言,河南、安徽、甘肃、江苏、山东等冬麦区及内蒙古春麦区和甘肃省北部春麦区都对稀植栽培效应及配套技术进行了系列研究[2,7-12],并取得了一定的成果。如李小霞等认为小麦产量稀植高于密植,提高小麦单产需依靠部分分蘖成穗,走主、蘖并重,小群体、中个体、穗大粒多的道路[2,6],说明了种植密度对产量影响的重要性。就肥力而言,适宜的施氮量是氮肥关键施用技术中的第一步,过多或过少都不利于小麦的生长发育,只有确定出与一定的土壤供氮能力、产量水平相一致的合理施氮量,才能提高小麦籽粒产量[2,13-14]。如荆奇等认为,施氮量与子粒产量呈抛物线关系,在一定的施氮范围内,施氮量与产量呈正相关,但超过一定范围,产量增加不显著甚至降低[3,15-18]。说明施氮量并不是越多越好,而是要根据土壤的具体情况而定。曹倩等认为,氮肥和密度的增产作用不仅在于两者本身,还在于两者间的交互效应,只有密度和氮肥统筹兼顾,才能保证小麦的高产高效[3]。

本文为探讨施肥及栽培密度对春小麦生物性状和产量的影响以及适合春小麦生产的适宜的密度与肥力,以优质强筋小麦龙麦33号和中筋小麦克旱21号为试验材料,设置了3个肥力水平和3个密度水平,分析了在不同的肥力和密度的共同处理下这2个品种的生物性状和产量的变化。结果表明:不同氮肥和密度处理下,2个小麦品种在整个生育时期的生物性状总体变化无明显规律;克旱21号和龙麦33号在中等肥力、低密度(D2E1)处理下产量最高分别为5 508.0和5 647.5kg/hm2;在不同氮肥处理下,低密度(E1)处理产量整体较高密度(E3)处理高;在不同密度下,中等肥力(D2)处理从整体上产量较低肥力(D1)和高肥力(D3)高,其他处理间无明显规律。产量等因素受气候影响很大,尤其是2014年降雨量大,日照量低,对试验数据有一定的影响,因此应在正常年份下进行进一步的试验研究,摸索适宜本地区小麦高产的密度和肥力条件。另外,本试验底肥为一次性施入,应进一步探讨底肥和追施氮肥对小麦产量的影响,以期对小麦的高产栽培技术提供一定的理论依据。

参考文献

[1]李斌.密度和氮肥运筹对对超高产小麦产量和品质的影响[D].合肥:安徽农业大学,2009.

[2]李小霞.栽培模式、施氮量和播种密度对冬小麦冠层及产量构成特征的影响[D].杨凌:西北农林科技大学,2007.

[3]曹倩.密度、氮肥互作对小麦产量及氮素利用效率的影响[D].泰安:山东农业大学,2011.

[4]刘萍,郭文善,徐月明,等.种植密度对中、弱筋小麦子粒产量品质的影响[J].麦类作物学报,2006,26(5):117-121.

[5]熊又升,袁家富,郝福新,等.氮肥用量对不同小麦品种产量和品质的影响[J].华中农业大学学报,2009,28(6):697-700.

[6]李彦,陈利平.稀植春小麦主茎与分蘖幼穗分化观察[J].内蒙古农业科学,1994(2):1-4.

[7]李慧云,段藏禄,崔予民.“精量播种”小麦的基本苗与各产量因子的相关关系分析[J].河南职业技术师范学院学报,1992,20(3):23-26.

[8]张洪程,戴其根,钟明喜.小麦稀植化开源拓库理论与技术的研究(一)[J].江苏农业科学,1991(2):7-10.

[9]宋伟,刘宝忠,纪茂德,等.不同密度及施肥比例对优质麦产量的影响[J].黑龙江农业科学,1999(5):15-18.

[10]于振文,岳寿松,余松烈,等.不同密度对冬小麦开花后叶片衰老和粒重的影响[J].作物学报,1995,21(4):412-418.

[11]郭文善,彭永欣.小麦子粒生长特性分析[J].江苏农科院学报,1992,13(3):9-15.

[12]杨永光,张维成.播量对小麦产量和子粒营养品质的影响[J].河南职业技术师范学院学报,1989,17(3-4):113-116.

[13]陈文泗,何文寿,马世铭.小麦追氮量及其经济效益分析[J].宁夏农林科技,1992(2):1-4.

[14]陈文泗,何文寿,李硕.小麦套种玉米高产土壤养分条件及土壤供氮、磷指标的研究[J].宁夏农学院学报,1992,13(4):1-12.

[15]荆奇,曹卫星,戴廷波.小麦子粒品质形成及其调控研究进展[J].麦类作物学报,2003,19(4):46-50.

[16]徐阳春,蒋廷惠,张春兰,等.不同面包小麦品种的产量及蛋白质含量对氮肥用量的反应[J].作物学报,1998,24(6):731-737.

[17]潘庆民,于振文,王月福,等.公顷产9 000kg小麦氮素吸收分配的研究[J].作物学报,1999,25(5):541-547.

[18]林琪,侯立白,韩伟.不同肥力土壤下施氮量对小麦籽粒产量和品质的影响[J].植物营养与肥料学报,2004,10(6):561-567.

(责编:张宏民)