睢宁县“1+X”秸秆处理模式探究

朱靓 阚逸文 张晓辛

摘 要 目前,农村面源污染的预防与治理仍是政府、媒体热议的焦点,农村面源污染的主要来源可概括为农村生活垃圾的丢弃、农业化肥农药的滥用、农村生活污水的排放以及农作物秸秆的不当处理。基于此,针对江苏省睢宁县“1+X”秸秆处理模式进行简要分析和阐述。

关键词 “1+X”秸秆处理模式;江苏省睢宁县

中图分类号:F224;F323.214 文献标志码:B 文章编号:1673-890X(2015)09-094-02

2008年,睢宁县在秸秆禁烧的过程中意识到“疏堵并济”的重要性,为秸秆谋求可行且可循环的出路是从源头上制止秸秆焚烧的有效途径。睢宁县立足于科学发展观,强调以秸秆还田为基础,多种综合利用方式为辅助的处理模式,致力于为农作物秸秆找到一种可循环利用的良方,开辟出一条适宜睢宁县农业可持续发展的道路。2014年6月,睢宁县秸秆处理模式的成功经验还受到中央电视台《朝闻天下》栏目组的关注。

1 “1+X”模式的实践与成效

江苏省睢宁县是我国的农业大县,2014年睢宁县粮食总量超过95万t,农作物秸秆约82万t,秸秆资源丰富。2008年,睢宁县围绕转变农业生产方式,建设现代化农业的思想,努力从依赖资源消耗的粗放经营转变为注重可持续的集约发展上来,大力倡导秸秆“禁烧禁抛”。在实践中,提出了“疏堵结合”的方针,大力强调“1+X”的秸秆处理模式,这项措施为秸秆开拓了以还田为基础,多种综合利用方式为辅助的新发展方向,其主旨是保障生态先行,以良性发展的农业机制带动经济的稳步增长。其中,多种综合利用方式包括发展收储、养殖、食用菌产业等多元方法。

1.1 新理念新定位

思想决定行为。首先,从公众的意识上扭转“秸秆一无是处,只得挥之一炬”的传统思想,从本质上否定“变废为宝”之“废”的认识。20世纪80年代以前,秸秆是家家户户必备的燃料、饲料、肥料,秸秆中丰富的化学元素是农作物天然的有机肥料,直至农村生活方式的转型,加之对化学肥料、农药的依赖,秸秆开始被人们所摒弃,睢宁县致力于为秸秆开辟新出路,本着生态绿色为核心的理念,对秸秆善加利用,通过广域的宣传,将秸秆所囊括的利益与价值普及到公众的意识中,通过实实在在的经济收益与生态效益使农户从思想上接纳秸秆的新定位,由此才能由内打破农户墨守成规的传统思想,使其偏好倾向于对秸秆多渠道利用,而非就地焚烧,农户主观的积极配合有利于睢宁县农业方式的转变,为睢宁县政府的工作奠定了良好的开端[1]。

1.2 “1”的实践与成效

“1+X”模式依然选择以“1”即秸秆还田为新出路的主体。农作物光合作用的产物有50%以上存在于秸秆中。因此,秸秆富含多种有机质,是农业生产重要的有机肥源。秸秆还田正是顺应了改变农业发展结构,加强生态农业发展的趋势。为了将还田工作落到实处,睢宁县政府对农业大户以及合作社给予每年25元/667 m2的经济补偿,即每户每年至少可获得1 250元的还田补助,经济扶持力度可观,倘若发现受补助的对象有焚烧、抛弃秸秆的情况,依照《中华人民共和国大气污染防治法》及《秸秆禁烧和综合利用管理办法》对焚烧秸秆的农民进行处罚,并即刻取消对其的还田补偿。大户、合作社具有大片耕地,一旦出现焚烧秸秆的现象,危害严重,必须对其进行更为严格的约束;此外,大户、合作社较小户具有机械优势,收割、粉碎设备齐全,在收储、耕作时,硬件条件更为有利;另外,大户耕地面积远大于小户,与耕作风险成正比,因而更重视科学种田。加之农村环境问题已经得到了广泛的关注,粮食安全与每个人都戚戚相关,粮食的种植不仅要追求产量,更要追求质量。

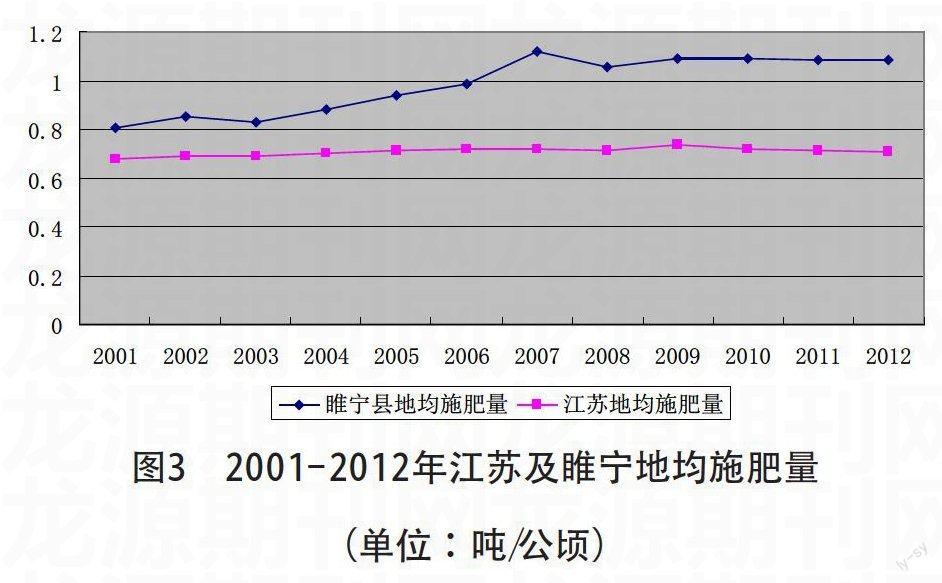

2001-2007年,睢宁县粮食产量呈锯齿形波动,波动较大,粮食产量不稳定,从外部环境分析,睢宁容易受到自然灾害、病虫灾害的影响,气候对农作物生长影响较大;从内部因素分析,正是因为睢宁县土壤因长期使用化肥农药,土壤中残留着大量铅、砷、铜、汞,造成耕地板结、硬化,有机质的大量流失使得农业用地保墒保湿能力较弱,2003年江苏省受大雪影响,导致睢宁县粮食产量陡然下降,生态系统均有一定的自我修复机能,而睢宁县脆弱的农业状况暗示着土壤遭受的侵害已经远远超出环境的自身恢复承载力。2008年起,睢宁县积极落实秸秆还田后,粮食产量有了明显的改善,自2008-2014年,睢宁县粮食产量呈上升趋势,被粉碎的秸秆在田间腐化,释放出的氮磷钾等营养成分,滋养灌溉着农业耕地,从本质上提高了土壤的恢复力,增强土质保墒保湿的能力[2]。2012年,睢宁遭遇了大旱、病虫侵袭的双重打击,当年粮食产量始终保持了稳定的增长,粮食总量达91.62t,实现了夏粮大幅增产,秋粮基本持稳的良好势态。在秸秆还田的实践成果中,农民越发意识到还田所带来的收益,不论是粮食增产、优化带来的经济效益,还有土壤的改善、水源的洁净带来的生态效益,诸多获益促使农户愿意自发的选择秸秆还田涵养土壤(见图1)。

1.3 “X”的实践与成效

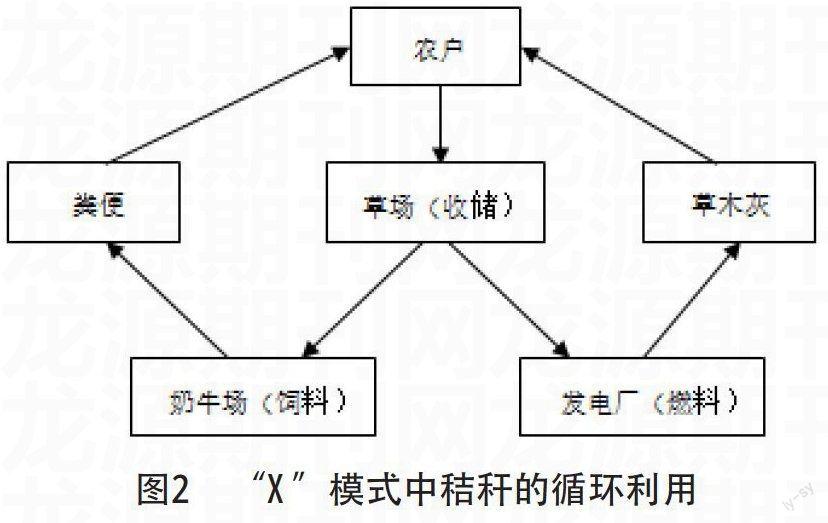

“X”即是睢宁县大力强调的“多种综合利用方式为辅”的处理模式(见图2)。秸秆出路的创新在睢宁提出“X”模式前就层出不穷,诸多市县关于秸秆多元化利用仅停留在理论层面,难以落到实处,秸秆创新利用成为一纸空文,实践中举步维艰,秸秆综合利用前 “由谁来统一收购”“如何收储”,综合利用后造成的产物 “由谁处理”“怎么处理”,种种疑问成为落实秸秆综合利用的一大阻碍。睢宁县汲取了其他县市的经验教训,并贯彻可持续发展的理念,在提倡秸秆出路的同时大力扶持秸秆收储企业,为秸秆的综合发展打下夯实基础。睢宁县黄圩镇黄圩草场占地20 hm2,雇佣工人约500名,该草场每年能够消耗秸秆3 000 t,集收购、运输、加工、销售为一体。秸秆的收集主要依靠草场的500名工人,草场负责人依据地磅显示的秸秆量收购秸秆,秸秆大约15元/车,一名工人一天往返运送秸秆所得收入大约在80元左右,而这些收集秸秆的工人大多是居住在草场附近的60岁以上的老人。在农村,60岁以上的人群由于丧失了劳动能力,因此没有经济来源,收售秸秆使得60岁以上的老人获得较为稳定的经济来源,加之草场能够为工人预支50%的购买经费,预支费用在工人有了收入后偿还,保障了老龄农民的生活,从根本上调动了农民收集秸秆的积极性。诸如此类的草场不仅仅局限于黄圩镇,睢宁县致力于将秸秆收储点分散在各大村镇,形成系统的收储网点,目前收储点已辐射至李集镇、邱集镇。而收储仅仅是整条产业中的一个节点,其主要消耗途径有二:一种用途是择选质量较优的秸秆以400元/t的价格销售至奶牛场用作喂养奶牛的饲料;另一用途是以280元/t的价格销售至电厂,用于秸秆发电。草场每年净利润可达50万。销售至奶牛场的秸秆经过奶牛消化反刍形成粪便,由场主收集这些有机肥再次销售至农户,满足了耕地对有机肥料的需求。用于发电的秸秆,发电燃烧后形成了草木灰,由电厂销售至农户,灌溉耕地。

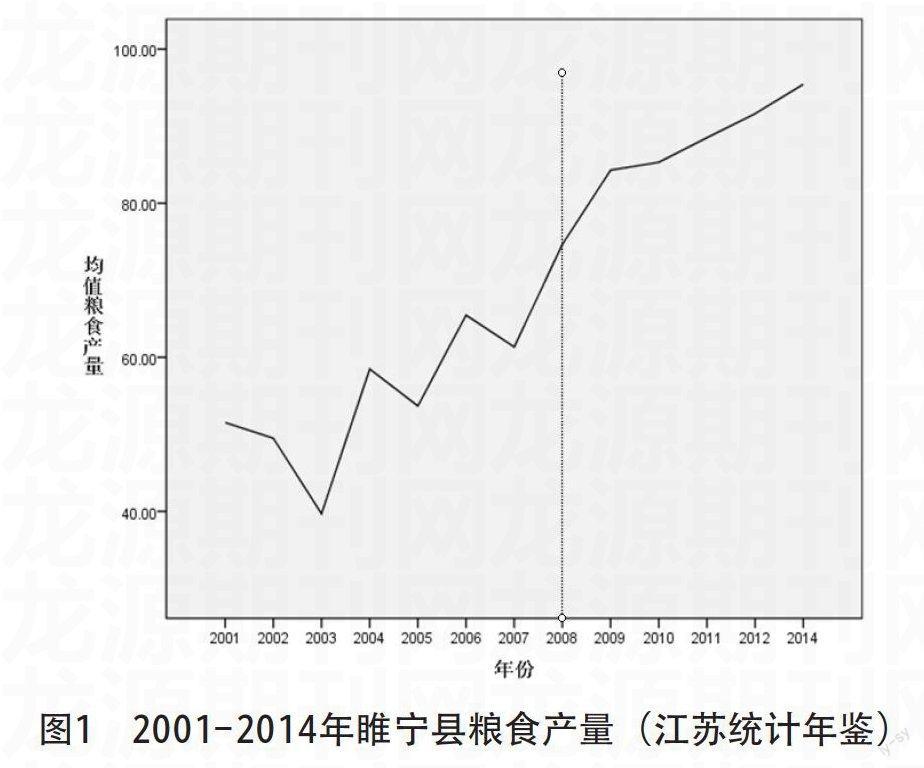

2004年,有专家指出,中国过量使用化肥和农药已到极限,我国仅有全世界10%的耕地,化肥使用量却占全球的1/3,实际上,超过50%的化肥未经农作物吸收就以气态的形式逸入大气或经地表水溶入水体,引起“蓝藻”、赤潮,导致鱼类等水生物大面积死亡,粮食危机等负效应,对环境造成极大伤害,我国早已提出减少对农药化肥的依赖,以有机、绿色养肥替代农用化肥,而今睢宁县“取之于农用之于农”,利用秸秆喂养牲畜、发电,产生的粪便及草木灰作为有机肥料循环至耕地[3],2008年起,睢宁县农用化肥的施用量变趋于稳定(图3),缓解了因滥用化肥农药污染水源造成的二次污染,化肥用量的控制使得土地质量也有明显好转。

睢宁县对秸秆利用的最大创新之处在于利用秸秆发展食用菌产业。该县最大的食用菌生产企业——天水食用菌伫立于官山镇,该企业以培育草腐菌为主。天水企业通过各地网点广域的收购秸秆至加工地,进行秸秆筛选、粉碎、发酵、扎包、除菌等流程,将秸秆用作草腐菌类的培养基,天水企业引进荷兰全套生产线,科技含量高,对于技术的操控有着严格的把关。草腐菌的培育过程较短,仅需经过50 d,一株杏鲍菇便可完全成型。因此,天水企业对于秸秆的需求量较大,该企业每年能够消耗6.67万hm2秸秆。单凭睢宁县的秸秆供应量还远远不够,农业的发展之所以滞后于工业,是还未认识到产业链在农业发展中的重要性,农业的循环发展必须依赖产业链的支撑,在层层相关的递进过程中,资源不仅逐级消耗,呈梯度下降,还能带动起农业产业的持续发展,秉承了生态先行,资源合理配置的可持续发展的原则。睢宁天水企业致力于将秸秆发展食用菌的新兴用途规模化、集域化,从地理上,借助官山镇的地理优势,临近安徽,连通河南、山东等地,在各地建立秸秆收集网点,以点概面,真正实现产业在时间、空中维度的规模化与规范化[4]。

2 现有模式的总结与建议

总之,无论是从经济效益还是生态效益,“1+X”秸秆利用模式为睢宁人民带来的收获是巨大的,真正为秸秆谋求可行的、有益的出路,才是杜绝秸秆焚烧、污染环境的根本途径。在今后的发展与规划中,睢宁县将加大对散户农户的管理与扶持,使散户农民也享有技术、经济等补偿,彻底废除焚烧的旧惯例,逐步改变睢宁县农业发展结构,朝着循环农业化逐步靠拢,走上可循环持续发展的农业道路。

参考文献

[1]刘娅.农作物秸秆治理与综合利用[J].辽宁农业科学,2003(1).

[2]费言.农作物秸秆治理与综合利用[J].环境教育,2006(7).

[3]胡海伟.农作物秸秆治理与综合利用[J].农业科技与装备,2012(6).

[4]陈鸿珍,李燕,边萌.农作物秸秆治理与综合利用[J].环境科学与管理,2010(11).

(责任编辑:赵中正)