海上稠油油田水驱开发时效采出比计算方法及评价

王敏,陈民锋,刘广为,盖建,时建虎

(中国石油大学(北京)石油工程学院,北京102249)

0 引言

海洋钻井平台寿命一般在20 a 左右,因此海上油田的开发周期相对较短;同时,受气象和水文环境等因素的影响,海上油田勘探、开采、处理和输送均较陆地难度大,且装备制造费用和施工作业成本巨大,一般本着尽快开采的原则进行生产。这就要求海上油田投产后必须以高于陆上油田的采油速度进行生产,维持较高的生产能力,做到早投入、快回收[1-4]。

陆地油田开发时间相对较长,一般只需满足经济日产要求,开发到含水率98%时结束,很少考虑其时效性;海上油田开发的时效性,主要表现在有限的生产时间内尽可能多地采出原油,获得尽可能高的经济效益。因此,提出开发期内的时效采出比作为海上油田注水开发整体效果的一个特色指标,以体现海上油田这一开发特点,完善海上油田注水效果评价体系[5-6]。

开发期内的时效采出比定义为,在海上油田有效开发年限内(由关井生产界限和平台寿命决定),实际采出程度与水驱极限采收率的比率,其取值越大越好。另外,海上稠油油田渗透率较高,普遍采取注水的开发方式,其具有油井见水早、含水上升快、过早进入中高含水阶段等特点,而海上稠油油田在此阶段,采取大量调整措施来保持油田稳产,在开发趋势上与理论变化规律存在较大差异。因此,需要通过研究不同油水黏度比下时效采出比的理论变化规律,并确定不同条件下时效采出比的分级标准,来对比、分析海上实际油田时效性变化,以评价具体油藏开发状况,进而明确海上不同条件油藏注水开发效果的水平。

1 计算时效采出比的方法

时效采出比具体计算方法如下:1)基于油藏工程方法进行理论分析,利用收支平衡法,考虑海上油田开发情况,确定不同产量级别下对应的单井经济极限含水界限;2)基于不同油水黏度比下含水率与采出程度关系曲线,并进行简单校正,确定不同极限采收率下含水率与可采储量采出程度的关系,得到对应经济极限含水率的时效采出比理论值;3)利用水驱特征曲线计算分别在极限含水率、经济极限含水率下的采出程度,比值即为时效采出比实际值。

1.1 根据收支平衡原理计算单井经济极限含水界限

从收支平衡原理看,在有效的开发时期内,当每天的产出效益等于每天的总投入成本,即总利润为零时的单井含水率为单井经济极限含水率[7-8]。

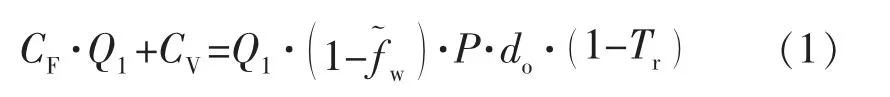

由收支平衡原理得:

经济极限含水率表达式为

式中:CF为变动费用,元/(t·d);CV为固定费用,元/d;Q1为单井日产液量,t;为经济极限含水率,%;P 为原油价格,元/t;Tr为综合税率;do为原油商品率。

式(2)中变动费用、固定费用的取值需要考虑海上油田的实际开发情况。应用收支平衡原理可以确定对应不同产液量级别下的经济极限含水率,随着产液量增加,经济极限含水率迅速上升,且当产液量达到一定值时,含水率不再增加,而是趋于稳定。

1.2 综合含水率与采出程度关系曲线

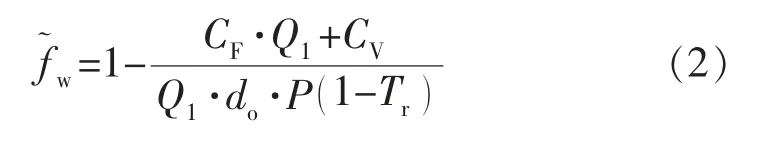

综合含水率与采出程度关系曲线是油藏工程中经常使用的一种曲线。前人应用无因次注入、无因次采出统计公式推导出了不同油水黏度比下综合含水率(fw)与采出程度(R)相关性的经验表达式[9-10]。以油水黏度比μr=100 为例,绘制出不同极限采收率(Rm)条件下fw-R 图版(见图1),可以看出,在采出程度低、含水率较高时,含水率预测与实际不符,因此需要校正。校正后的fw-R 曲线见图2。

图1 fw-R 图版

图2 校正后的fw-R 曲线

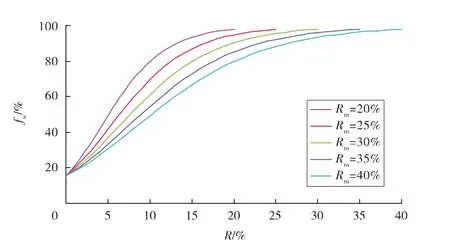

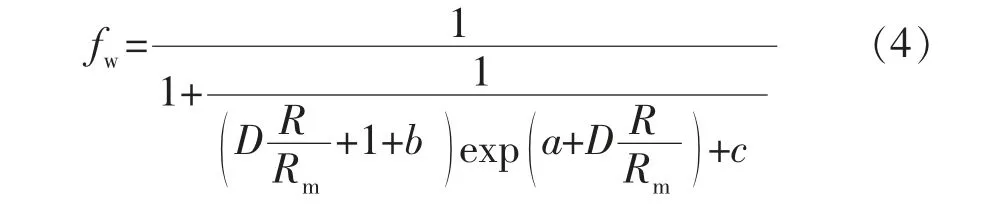

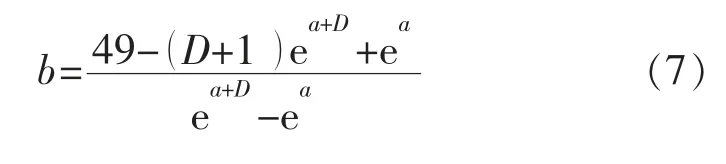

由无因次注入、 采出曲线推导出含水率与采出程度关系式为

式中:Rm为水驱极限采收率;D,a 为回归系数。

在式(3)中加入b,c 校正参数,将公式修改为

引入初始条件fw=0,R=0,则

引入边界条件fw=98%,R=Rm,则

联立式(5)、式(6),得

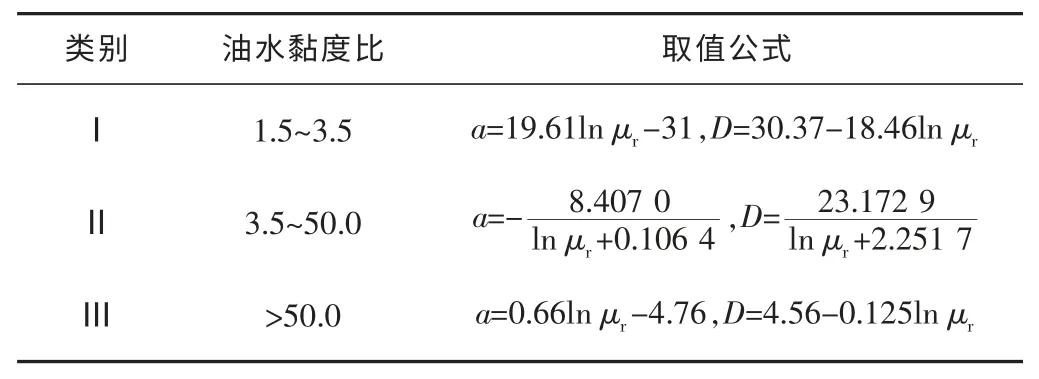

不同油水黏度比下的a,D 取值公式见表1。

表1 不同油水黏度比下a,D 取值公式

对于海上稠油油田,a,D 取值均参照类别Ⅲ回归统计公式。

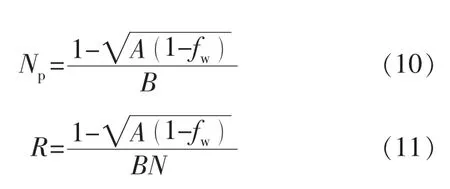

1.3 理论、实际时效采出比的计算

应用fw与R 校正公式可以得到不同油水黏度比下综合含水率与可采储量采出程度的关系曲线,由收支平衡原理确定的经济极限含水率所对应的可采储量采出程度即为理论时效采出比。

依照石油行业标准,注水开发油田可采储量以及极限采收率的计算可采用水驱特征曲线法[11-14]。实际时效采出比定义为经济极限含水率对应的采收率与极限含水率(=98%)对应的采收率之比(Rlim/Rmax)。

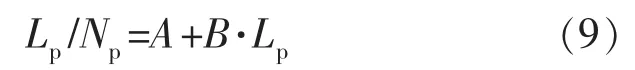

以丙型水驱特征曲线为例,表达式为

式中:Lp为累计产液量,104m3;Np为累计产油量,104m3;A 为回归直线的截距;B 为回归直线的斜率。

可以推导出含水率与累计产油量以及采收率的关系式[15-16]:

实际时效采出比为

式中:N 为地质储量,104m3。

通过对比时效采出比的实际值与理论值,可以评价海上油田开发时效性的强弱,对于海上油田水驱开发效果评价具有重要的意义。

2 实例应用

应用上述方法分别研究2 个海上典型区块(A,B区块)的时效采出比,并评价其时效性的强弱程度。

2.1 油藏概况

A 区块储层发育、连通性好,油层分布稳定。油层厚度大,含油砂层多,剖面上可见多套砂、泥岩互层。储层物性好,平均孔隙度为31%,平均渗透率为2 000×10-3μm2,平均原油黏度为132.0 mPa·s。

B 区块储集层埋藏浅,受构造、边(底)水、断层和岩性的综合控制,具有油井距跨度大、砂体多、油水黏度比大、多油水体系等特点。储层胶结疏松、物性好,平均孔隙度为35%,平均渗透率为3 000×10-3μm2,平均原油黏度为260.0 mPa·s。

2.2 确定油井经济极限含水界限

根据收支平衡原理,基础参数取值为:CF=200 元/(t·d);CV=3 000 元/d;P=5 000 元/t;Tr=0.10;do=0.95。经计算可得到经济极限含水率与产液量的关系曲线(见图3)。

图3 经济极限含水率与产液量的关系

由图3可见,随着产液量的增加,油井经济极限含水率逐渐增加。依据海上油田A,B 区块的开发资料,平均单井产液量约为200 t/d,那么,经济极限含水率约为95%。

2.3 时效采出比分级标准的确定

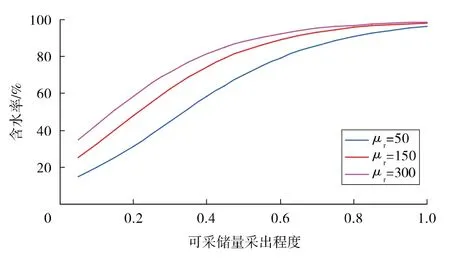

将油水黏度比范围分为50~150,150~300 两个级别,分别绘制油水黏度比为50,150,300 时含水率和可采储量采出程度关系曲线(见图4)。

图4 含水率与可采储量采出程度的关系

由图4可见:1)油水黏度比越小,油藏的开发效果就越好,则在相同含水率条件下的采出程度越大,极限采收率(可采储量)越大。2)在给定的极限含水率条件下,油藏油水黏度比越小,有效开采时间越长、开采效率越高,到开发结束时,采出的油量占可采储量的比例即时效采出比越大。

当油井含水率达到经济极限含水率95%时,A,B区块对应的可采储量采出程度(即该黏度下的时效采出比)分别约为0.8,0.7。

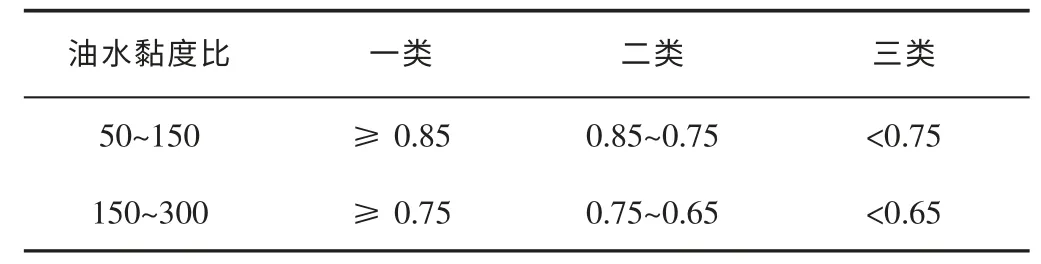

根据海上典型稠油油藏A,B 区块的水驱开发经济极限含水率,制定出不同油水黏度比范围下时效采出比分级标准(见表2)[17]。

表2 不同油水黏度比下时效采出比分级标准

2.4 实际时效采出比及评价

根据丙型水驱特征曲线,当含水率达到极限含水率98%时,A,B 区块水驱极限采收率分别为40%,25%;当含水率达到经济极限含水率95%时,水驱极限采收率为35.38%,18.34%。A 区块时效采出比的实际值为35.38%/40%=0.88,B 区块为18.34%/25%=0.73。

A 区块实际时效采出比评价结果为一类,表明该典型油藏开发时效性强,水驱效果好。这是由于A 区块储层连通性较好,属于块状整装油田,注采井网较完善,油井多向受效率较高。

B 区块实际时效采出比评价结果为二类,表明该典型油藏开发时效性较弱,水驱效果较差。这是因为B区块主力砂体储层发育,单层砂岩厚度大,连通性好,但是非主力砂体分布范围比较广,厚度小且变化大,属于受边、 底水影响的构造岩性砂体。同时油水关系复杂,边底水油藏采用一套开发层系合采,注采井网不够完善,导致油井多向受效率较低。建议B 区块细分层系,调整注水井网形式,提高油井多向受效率。

3 结论

1)提出了体现海上油田时效性的水驱开发效果评价新指标,即开发期内时效采出比。将其定义为在海上油田有效开发年限内的采出程度与水驱极限采收率的比率,其取值越大越好。

2)基于不同油水黏度比下含水率与采出程度的关系,同时利用收支平衡原理确定了不同产量级别下的单井经济极限含水界限,从而建立了开发期内时效采出比的理论计算方法,并制定出不同油水黏度比范围下时效采出比评价分级标准。

3)以海上油田典型稠油油藏A,B 区块为例进行了实例计算,评价2 个典型区块的时效性,分析了影响其时效性强弱的原因。

[1]陈民锋,姜汉桥,郑伟,等.渤海BZ25-1 油田开发井型及完井方式适应性[J].断块油气田,2010,17(4):458-461.

[2]周守为.海上油田高效开发技术探索与实践[J].中国工程科学,2009,11(10):55-60.

[3]刘小鸿,缪飞飞,崔大勇,等.水驱油田理论含水上升率预测新方法及其应用[J].断块油气田,2013,20(6):736-739.

[4]周守为.海上稠油高效开发新模式研究及应用[J].西南石油大学学报:自然科学版,2007,29(5):1-4.

[5]张继风,田晓东,郭玮琪,等.水驱油田含水上升规律探讨及其应用[J].钻采工艺,2011,34(3):49-52.

[6]耿娜,缪飞飞,刘小鸿,等.水驱储量动用程度计算方法研究[J].断块油气田,2014,21(4):472-475.

[7]李道品,罗迪强.油井经济极限含水率的计算[J].断块油气田,1998,5(3):34-37.

[8]于乐香,王星.油井经济极限含水的确定[J].石油勘探与开发,2001,28(2):100-101.

[9]邹存友,于立君.中国水驱砂岩油田含水与采出程度的量化关系[J].石油学报,2012,33(2):288-292.

[10]吕秀娟.应用可采储量采出程度与存水率评价水驱开发效果[J].油气田地面工程,2011,33(3):13-15.

[11]姜汉桥,刘睿,张贤松,等.丙型水驱曲线在海上油田早期注聚效果评价中的应用[J].中国海上油气,2009,24(6):383-386.

[12]宋兆杰,李治平,赖枫鹏,等.高含水期油田水驱特征曲线关系式的理论推导[J].石油勘探与开发,2013,40(2):201-207.

[13]冯其红,吕爱民,于红军,等.一种用于水驱开发效果评价的新方法[J].中国石油大学学报:自然科学版,2004,28(2):58-60.

[14]马奎前,刘英宪,刘宗宾,等.海上油田加密调整采收率评价方法分析[J].中国海上油气,2012,24(增刊1):90-93.

[15]陈民锋,姜汉桥.海上油田不同开发井型合理生产制度研究[J].钻采工艺,2007,30(3):67-71.

[16]陈民锋,孙璐,余振亭,等.稠油热力-表面活性剂复合驱对提高采收率的作用[J].断块油气田,2012,19(增刊1):57-60.

[17]陈民锋,张贤松,余振亭,等.海上油田普通稠油聚合物驱效果分级评价研究[J].复杂油气藏,2012,4(5):43-46.