上承秦汉篆隶下启隋唐楷书的独特书法

张虎

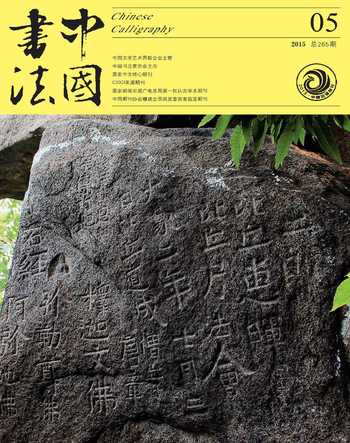

河北省定兴县的标异乡义慈惠石柱(以下简称「北齐石柱」),建于公元五六九年,其柱高6.Sm,有基础,并八面石刻「颂文」三千四百余字,记录了北魏孝昌年间葛荣、杜洛周农民起义的历史兴衰。从北魏孝昌元年一五二五一至北齐天统三年一五六七一,四十年间,北方割据,连年混战,致使广大劳动人民惨遭杀戮,尸骨遍野。当时,经过邑人王兴国等人收拾此地残骸,不论男女,不知乡里姓氏,均合葬一处,并立以木柱记其标事。公元五五八年又决定改木柱为石柱,历经四年,终于寻得石料并加工后刻石记事,取名为《标异乡义慈惠石柱颂》,立于易水河畔以南沙丘之上,以后当地村民因石柱而改名石柱村并沿用至今。

一九八六年,我在当时县文联主席甄庆辉、著名书画家梁梦龙等同志的陪同下,第一次瞻仰了仰慕已久的《标异乡义慈惠石柱颂》的碑文,心灵受到极大的震撼。现场欣赏其碑刻书法文字,心情久久不能平静。我轻轻地抚摸碑面文字,流连忘返,激动不已。因为,我从未亲眼目睹这么漂亮有特点的书法,颂文的每行字都用方格装饰,通篇字方整严谨,道劲有力,笔画中似隶非隶,似楷非楷,介于隶楷之间,有的还有使转的篆意,还有的一些过去的「俗字」,而今看来是简化字。我看呆了,这远比看后来石柱的拓片要动人许多。那上面绛紫色的坚硬石料,那上面镌刻的刀锋,透过刀锋再看字的笔锋,真是一种莫大的享受。

《北齐义慈惠石柱》一书收录了清代以来著名学者、艺术家对北齐义慈惠石柱的著述与图录、碑拓,并发表了书法理论家王玉池整理的注译;同时,我撰文就北齐石柱为何引起众多专家学者的关注,对上承秦汉篆隶、下启隋唐楷书的独特书法艺术,横跨欧亚、又融入自我的独特建筑形制,独特的「义、慈、惠」所折射出的北朝社会万象,进行了评说。

北齐石柱的书法家通篇写的字里,虽然大部分是非隶非楷,但有的却是篆字,如「丘」「山」「金」「其」「年」「壶」等,虽未用篆书笔法,但是篆书的笔意。非常有意思的是,定兴县志在刻印北齐石柱时,以及鲁迅先生在校碑抄录碑文时,这些篆意很明显的字,都是照碑文来刻印和书写的。其中还有些字与今天的简化字相同,被当时刘敦桢称为「俗」字变体,如「万」「礼」「气」「灾」「弥」「号」「丰」「哭」等,其实是早有其写法,在《说文解字》或一些碑刻中也有记载,这些还大都是现在我们使用的简化字。这说明,文字的发展过程,也是一个由繁至简的演变过程。从甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书,再到今天的简化字,是经历了几千年漫长的演变发展才被广泛应用。从该柱文看,既有居延汉简的写法,也有的出自古陶文、金文和《说文解字》,也确有些不规范的「俗字」。

北齐的书法,提倡复古,所以此柱文既保留了秦特别是汉的一些字的书写,又不得不适应已经被代替了的简便书写的楷书。因为,如果复古,全用篆来书写,必然要耗费时间,不能及时地传递与表达其各种信息,所以,又要保留前人的书写,而又不得不实际应用更现实的书写潮流。书者应是一位娴熟于各种书体的书法家,又是一位实践楷书的书法家,写着写着,娴熟的字体就不自觉地书写了过去常常书写的字体。因为,「楷」化还未完全转化过来。就如我们的简化字,虽然从一九五六年开始颁布使用,那个时代使用过繁体字的人,至今还不时地将一些繁体字很自然地书写出来。

要出版《北齐义慈惠石柱》一书,因碑文是一千四百年的古文,我请人翻译成白话文。我想到了王玉池先生,他是注译了好多古代碑帖古文,很受书法家和学员欢迎的书法理论家。于是我让他看了北齊石柱原文,他当即答应了这件困扰了我几年的难题,并且仅用很短的时间就翻译成文并寄给了我。当我上门感谢之时才知道,他是在搬家装修房屋的忙乱中,又是在炎热夏天挥汗如雨的情况下抽时间完成的,而且是用红、蓝钢笔一笔二刨将原文与注译分别工工整整认真书写的。至今想来,还很感激。