新见北齐《陇东王功德颂》考

李森

北齐《陇东王功德颂》(以下简称《功德颂》),近年出土于山东青州市区朝阳建筑工地,碑身断裂为大小不等十几块碎石,被装载了一大卡车运往青岛,收藏保护者情况不详。据目击者称,该碑埋于地下深达七米处,石质为青州当地所产上好的石灰石,碑额镌有篆书「陇东王功德颂」六字。最近笔者有幸从友人手中求得一帧此碑残石拓片,拓片长80cm,宽68cm,字径8cm。从拓片可知,残石表面光滑,有界格,大字隶书,煞是美观。由此推想,整碑大气磅礴,甚为壮观。通过反复研读拓片所含历史信息以及将其与《陇东王感孝颂》(以下简称《感孝颂》)书法进行对比考察,我认为「陇东王功德颂」的说法可予信从。兹将考辨证据陈述于下,以就教于同好,谬误之处,尚祈指正。

据残拓分析,此碑即《功德颂》

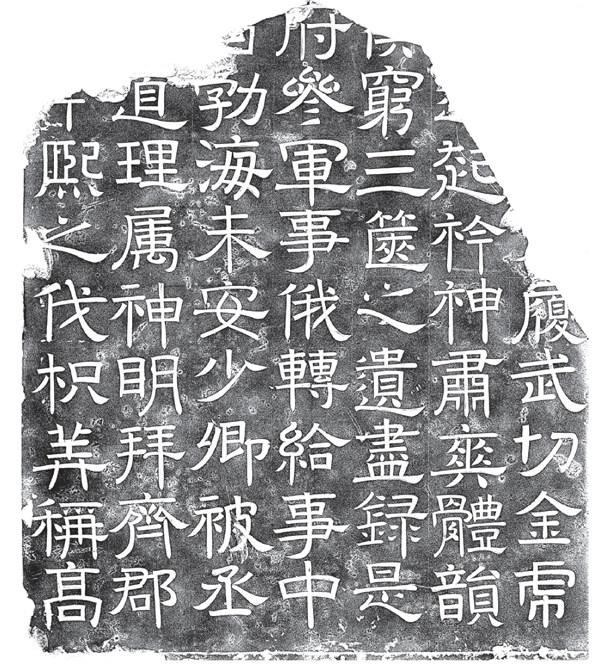

这帧残石拓片上可识读文字计有五十二个,现标点断句如下:

履武功金虎/……起衿神肃爽体韵/……穷三箧之遗尽录是/……府参军事,俄转给事中,/……勃海禾安,少卿被丞。/……道理属神明,拜齐郡/……熙之伐枳筭称高/……

陇东王名胡长仁,字孝隆,北齐安定临泾人。关于其生平,学人或有小考,然未为详尽。笔者以此残石拓片为契机,搜寻史籍,试图对这位书史知名人物有一较为全面的了解。谨按《胡长仁传》见于《北齐书》《北史》中的《外戚传》。据史传所载,他是北齐武成帝高湛胡皇后的长兄,历任尚书左仆射、尚书令,爵封陇东王。身为皇亲国成,朝廷重臣,异姓郡王,胡长仁有着尊贵的身份和崇高的地位,荣冠一时,人所瞩目。然而胡氏「性好成福」,「倚亲骄豪无畏惮」。后主天统五年(五六九),他被政敌佞幸和士开构陷,贬出邺京任齐州刺史。胡长仁「性好歌舞,饮酒至数斗不乱」,「自至齐州,每进酒后,必长叹欷歔,流涕不自胜,左右莫不怪之。」从权倾朝野的宰执外放一州刺史,当此猝变,他显然不能接受。胡长仁请求暂归朝堂,有司不为转奏,激起他的怨愤,密令冀州人李揩墙刺杀和士开,然而世事难料,竟被自家兄弟胡长成告发。后主在和士开挑唆下,派遣使者至齐州,怒斥老舅「谋害宰辅」,将他赐死。不久,后主纳胡长仁女为皇后,又对这位已逝的国丈「重加赠谥」,胡氏家族竟有七人「并赐王爵,合门贵盛。」

对于胡长仁之死,史籍中还见颇为有趣的记载。如《隋书·五行志》云:「武平元年(五七O),童谣日:「狐截尾,你欲除我我除你。」其年四月,陇东王胡长仁谋遣刺客杀和士开。事露,返为士开所谮死。」宋《太平御览·咎征部五·不时雪》更有「禾不死垄冻」的谶语: 「武成(帝)任用和士开,至后主复宠之。陇东王胡长仁,元舅之尊,欲即政,被士开所谮,出为齐州刺史。武平二年一五七一一三月,天忽降雪一尺余。时生苗已出,雪覆之,垄禾头后微萎而不死。百姓相谓日:「禾不死垄冻。」长仁在齐州,密遣刺客杀士开。事发,敕遣使于齐州赐死,则一垄冻「之验。」凡此均说明陇东王死事在当时还是很有些影响的。然而胡长仁并非忧国忧民之士,作为腐朽统治集团中的一员,他甚至也不是什么善类。冲冠一怒遣刺客的卑鄙伎俩,绝非正人君子干的事,其人德行,已可知矣。他的下场,纯系恣意妄为惹的祸,真所谓咎由自取也。

依据历史常识,一般仅在官员的居官地才能勒立功德一或清德一颂性质的纪念碑。这样看来,《功德颂》若真是青州出土,合理的解释只有一个,那就是胡长仁曾任职于斯地,而且还应该是州郡行政长官才行。问题是传世文献中没有胡氏任职青州的记录。他在《感孝颂》中的结衔「开府仪同三司、尚书右仆射、尚书左仆射、尚书令摄选新除特进、使持节、齐州刺史」也与青州无涉。此外,《感孝颂》还有胡氏「出牧东秦」一语。我们知道,战国时秦昭王、齐湣王曾分别称西帝、东帝,后因称齐地为「东秦」。「出牧东秦」指胡长仁出任齐州刺史,仍不见历官青州的迹象。

揣摩品读残石拓片,赫然有「拜齐郡」三字,这一信息十分重要,总算找到了关键性证据。据《魏书·地形志》载:「青州……治东阳。」齐郡系青州首郡,与青州俱治当时的临淄县东阳城,即今青州市区。我意「拜齐郡」后紧衔官职「太守」(或「内史」,北朝宗室诸王出任州刺史,治郡不设太守而置内史,其职掌、品秩与太守同)两字。证据有二:一方面,拓片云:「勃海未安,少卿被丞。」勃海为青州属郡,在齐郡西北方。这句碑文说的是勃海郡局势不稳,少卿胡长仁被朝廷委任为该郡副长官 郡丞。如视胡氏由勃海郡丞再调齐郡太守,乃是转正,顺理成章。另一方面,史载胡长仁「父延之,魏中书令、兖州刺史。」父任过州刺史,子升任郡太守正符合当时门阀土族的选官制度,这亦证胡氏出任齐郡太守的判断不误。辨明青州曾为胡长仁的任职地,《功德颂》发现于此也就不足为怪了。

该碑既称《功德颂》,则内容无外乎关涉胡长仁家世、才德、历官、功绩等等,尤其少不了也要像《感孝颂》那样炫耀一下自己的那串头衔,但这些均系他晚年所任官职。关于胡氏早期仕履,《北齐书》《北史》本传概无记载,这件残石拓片恰好提供了这方面的资料。由拓片知,胡长仁早年任过「参军事」「给事中」「少卿」「勃海」郡「丞」及「齐郡」太守諸职,从而弥补了他的仕履缺佚。

虽然《功德颂》中有胡氏任职齐郡的信息,但此碑并非立于彼时。碑额既作「陇东王功德颂」,则立碑时间当在他封王之后。《北史》本传载:「及武成崩,预参朝政,封陇东郡王。」「武成」即北齐世祖高湛,五三七年至五六九年在世。准此,《功德颂》立于五六九年之后,也就在这一年,胡长仁被排挤出邺京。我们已可推知,正是由于胡氏这次出任齐州刺史,才引发了青州为他补立当年齐郡太守任上的《功德颂》,这显然是出于向其献媚的动机,这便是《功德颂》诞生的逻辑了。

据残拓与《感孝颂》书法对比,亦证此碑系《功德颂》

北齐武平元年(五七O)《感孝颂》现存山东济南市长清区孝堂山,这是胡长仁为颂扬汉代孝子郭巨而立的碑刻。北宋著名金石学家赵明诚对该碑青睐有加,多次途经济南顺便观瞻。他于《金石录》中称:《感孝颂》「在今平阴县东北官道侧小山顶上……余自青社(指青州)如京师,往还过之,屡登其上。」赵氏以降近千年间,是碑累为金石学者瞩目,极见推重,如南宋无名氏《宝刻类编》和清代王昶《金石萃编》、阮元《山左金石志》、钱大昕《潜研堂金石文跋尾》、孙星衍《寰宇访碑录》、叶昌炽《语石》诸书皆有记述。

今览《感孝颂》,形制圭首方底,通高240cm,宽218cm。《功德颂》样式不明,是否亦如《感孝颂》?只能有待日后碑刻的保护收藏者公布资料得知了。值得注意的是,两碑书体俱为隶书,字径均在8cm左右。这显非巧合,而是一碑对另一碑有所取法的结果。对勘之下,不难发现其间的相似之处,不仅时见暗合笔画,而且有的字体颇为肖似,甚至如出一辙。这种大同小异的客观情况,正反映出同时代书法艺术所具有的内在共性,令人领略了北齐后期山左官立碑刻的书法风貌。通过两碑书艺互证,我们愈加深信青州出土石碑就是《功德颂》。

通观残石拓片书法,结体稳固磊落,造型宽博端庄,点画精到,整洁雅致,体现出极高的艺术水准,一点也无逊于《感孝颂》。因《功德颂》深埋地下,免罹了风雨剥蚀,字口完好如初,几若新刻,相较露天而又屡经历代捶拓的《感孝颂》,精神大为过之。这洵属齐碑书法中不可多得的上品,实乃研究北朝书法艺术的宝贵资料。

北齐是中国书法史上的一个变革时代,从书法风格来看,北齐字体端整秀雅,确如施蛰存先生《金石丛话》所说:这「是用魏隶的方笔来写楷书,但是还保存一些汉隶的分法。」马永强主编《中国书法词典》更是一语中的地指出:《感孝颂》「虽为隶书,但用笔不殊楷书,是为北齐隶书之特征。」这同样可适用于对《功德颂》书法艺术的评说。残石拓片虽为隶书作品,但隶楷杂糅,结体方整而近于楷书,楷法气息浓厚,如「熙」「海」「转」「肃」「拜」「尽」等字即是如此。这些字运笔俊朗,体势稳健,清新静穆,神采超然,充满庄重平和之气,诚可选作临摹范字。另外,「给」「录」「体」等字还带有明显篆书笔画,凝重含蓄,气韵醇和,这是当时书风的又一特点。

总之,《功德颂》,结字宽绰舒展,风范平整伟岸,充分体现了雍容大度、恢弘庄严的审美情趣。窥斑见豹,我们已可感知该碑完整状态下的撼人艺术魅力。据《感孝颂》碑文「于时开府中兵参军梁恭之,盛工篆隶;骑兵参军申嗣邕,微学擒藻,并应命旨,俱营颂笔」可知,该碑系胡长仁两位属僚——「盛工篆隶」的书法高手梁恭之和「微学擒藻」的饱学之士申嗣邕联袂玉成。揆情度理,青州《功德颂》的撰文、书丹者亦应由精书法、擅文章之辈担纲,而且刻手也非寻常之人,否则难以有此佳书妙制的效果。