僧安佛名书探究

楚默

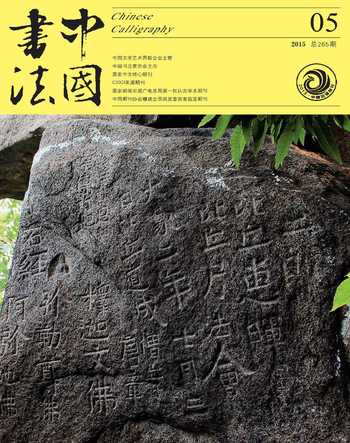

僧安的刻经书法中,刻佛名占了绝大多数的分量,日本学者桐谷征一《北齐大沙门安道壹刻经事迹》一文所记僧安刻佛名就有近四十个之多。主要分布在山东东平的洪顶山,平阴的翠云山、书院山、鼓山、大寨山、滏山、徂徕山,邹城的峄山、尖山、铁山、冈山等广大地区,时间也贯穿于刻经的整个过程,从五六四五八O年的十六七年时间内。其中最小的佛名为「药师琉璃光佛」,字径只13cm;最大的是洪顶山的「大空王佛」,字径达4.1m。一般都在50cm以上,以擘窠大书为主。僧安为什么孜孜不倦地刻佛名,又为什么到处刻,还刻得骇人的大?这些都是值得探究的课题。这不仅对理解僧安的佛教观念有帮助,也对佛名大书的工具、方式和效果追求都具有深远的意义。

僧安为什么大刻佛名

佛名就是佛的名号,不同的佛有不同的名号。如阿弥陀佛,共有「无量寿佛」「无量光佛」「欢喜光佛」等十三个名号。北魏菩提流支曾译过一部《佛名经》,就是关于各种佛名的经。对于不识字的普通信佛民众言,他们念佛,根本不可能念经文,念的就是佛名,这是佛教中最为简易的修行方法,叫「念佛」。念佛分三种:一就是「称名念佛」,口称佛名念诵不已;一是「观想念佛」,即静坐入定,专想佛的形象;三为「实相念佛」,观想诸佛法身的佛教至理。「实相念佛」实际就是观佛。念佛是大乘佛教的一种修行法门,最适合没有文化的信徒,故最为普遍。所以,僧安大刻佛名的一个主要目的,就是弘扬佛法。

刻佛名,是最为直接,也最为直观的弘法行为。从个人的角度看,刻佛名是自己积功德的善举,刻得多,就是宣传得广,刻得久,就是功德的深厚。僧安对于「末法」将至充满着不安,所以有这种弘法的使命感。「安于不安」,显示出他的勇气和胸怀。从佛教的角度言,将佛名刻之大山,以期永远不被毁灭,四处有山,四处有佛名,就会有天下广泛的信众。佛名在佛法就在。

僧安并不是信手乱刻佛名,通常是刻什么经,刻什么佛名,有极强的针对性。例如他在洪顶山刻《摩诃般若经》《大集经·海慧菩萨品》《摩诃衍经》,在旁就刻「大空王佛」的佛名。佛典中只有「空王佛」的名号,这个「大」是僧安自己加上去的,意谓这是一切佛的尊号。

再如在邯郸鼓山西麓北响堂刻有《维摩诘经》《弥勒下生经》《胜鬘经》,在附近刻「弥勒佛」「师子吼佛」「明炎佛」九个大字。其下还刻《十二部经名》,很显然,它提醒信众,这儿刻有《弥勒下生经》《胜鬘经》等。也表明,当时这几部佛经有很多的信众,也在流行。所以,这种「佛名」刻写,起到双重的作用,既表示对某一佛的尊敬和膜拜,也提醒到此观佛的人注意。此时的弥勒信仰已十分流行,故僧安刻的佛名中,「弥勒佛」「阿弥陀佛」有好几个。

药师佛是东方琉璃世界的教主,曾发十二大誓愿,拔除众生一切痛苦,故也是百姓欢迎念诵的佛。药师佛与日光菩萨、月光菩萨合称「药师三尊」,通常供奉在寺庙的药师殿中。洪顶山北崖「风门口」有「药师琉璃光佛」的题名,字径不大,只13cm。这表明,此处曾有过庙宇,供奉过药师佛,反映出当地民众的一种佛教信仰。

僧安所刻的佛名中,有「高山佛」「大山岩佛」等佛名,是否有据?《佛名经》中确有「南无大山佛」「南无高山佛」这种佛名。「《佛名经》中有此信仰,因而刻经者将其摘出与高山崇拜、刻经山崖对应。」不过,「大山岩佛」的名号不一定是《佛名经》有,这个岩字恐为僧安所加,这正如「大空王佛」的「大」字亦是他自己加一样。佛名在高山、大岩镌刻,亦与之和天地长存。这或许是僧安的心理内容。他刻在大山高岩,写在大山高岩,这山,这岩在僧安的心目中已化成佛,与日月齐辉。其他如刻「安王佛」,也恐是他对自己法名的喜好,因为这个「安」就是他的法名,标志信仰的佛名是僧安的传教手段,是弘法的需要。

佛名为何刻得如此巨大

僧安为什么将佛名刻得多又刻得大?刻得多容易理解,而刻得大就得细细品味一番。

佛是什么?小乘佛教专指释迦牟尼,而大乘佛教除释迦牟尼外,还包括过去世、现在世、未来世的四方佛、法身佛、应声佛等,佛国无数,佛无数。所以,将佛名刻得大的表层含义是佛的影响大,佛教信众数量大。非大,无以成佛之影响力。

深层含义是佛的精神世界、精神力量大。大干世界,佛的精神遍照一切,光明普照万方。密宗将佛称作「大日如来」,大乘佛教要普渡众生,其精神力量之大是无法估量。《摩诃般若经》《摩诃衍经》,这「摩诃」两字意思就是「大」。僧安的思想属于大乘般若系统,刻的佛经也都是大乘经典,不管是《金刚经》《文殊般若经》《仁王般若经》,还是《华严经》《胜鬘经》《妙法莲华經》,都是大乘佛教的重要经典,在他眼中,这些佛经的含义深大,精神深广,所以值得毕生追求。他刻经追求形相之大,也正是着眼于弘扬大乘教的大教义。

在众多的佛名题刻中,他刻得最多的是「大空王佛」,而且也刻得最大一字径达4.lm)。字刻得大,形体就雄伟高大,夺人眼球,产生强大的视觉震撼力。尤其是渺小的个人站在高峻巨大的崖壁下,观看巨大无比的「大空王佛」佛名,一定会觉得佛的高大(因为观者将山也视作佛),人的渺小。

字形形相巨大,线条组合留下的空间就大,就会让人觉得佛名很空阔、空虚、空旷,这正是佛名形相带来的联想机制。大乘佛教的宗旨是「诸法皆空」,「空」正是佛旨所在。这是字形巨大空虚造成的形意联想。佛的「空」难以体会,也难以认识。「空」必须借助于有形的「不空」来达到佛旨传达和领悟。故字大形大带来的「意空」,正好传递出大乘佛教的要旨。这是写得大的重要原因。「不大」则「不空」,「不空」则容易胶着于实相。离开实相必须「空」。僧安可谓是以字形传佛的最好实践者。

从四字的大小比例看,「大」(1.52x3.50m)「空」(1.85x2.Om)「王」(1.85x1.60m)「佛」(3.55x2.50m),也就是说,「大」的宽最大,达3.5m,「佛」字的纵长最大,为3.55m。突出的是「大」与「佛」。其中「大」横画的阔为O.5cm,显得格外空虚,这是切合「空」的佛教宗旨的。或者说,僧安是借特大形体的佛名来阐释般若的中道空观。

「大空王佛」的佛名书写,是形相最突出、分布最普遍、数量最大的名号,故其影响也是最大的。有学者认为:「空王佛就是一切佛的总称,就是一切诸佛的别号。因为佛性是空,不执取一切,诸佛皆同,所以得此名。「大空王佛」作为概括性的总名、全名,在摩崖巨刻中,可以取得很强烈的宣扬、弘教作用。」这无疑是正确的,可惜未从书法形态学上加以阐释。「大空王佛」作为书法的巨构,它的形态学意义,也应该是与佛的「空」相一致。超大佛名是如何刻出来的

超大型的「大空王佛」题名,四字的长度有9.3m,每个字都硕大无比,根本不可能用毛笔一次性写成。日本桐谷征一作这样的推测:

摩崖刻字的程式是笔者书丹,先用朱红颜料把字写在石头上。再由石工沿字的笔画边线刻出轮廓即双勾字,然后依双勾内侧深镌刻字。

他的自注中说,这是据藤原楚水《支那金石谈》中所引叶昌炽《语石》刻字五则而来。叶氏为晚清金石学家,其《语石》中的原话是:「盖古人刻碑,或书丹于石,而双勾其文以上石。」说的是刻碑的方法,根本不是摩崖石刻的方法。

刘涛认为摩崖刻经的镌刻过程:第一道工序是画出笔画的轮廓线,第二道工序是按笔画方向挖凿笔画,第三道工序是铲平笔画的底部。他还认为擘窠大字主要用双勾法书写,并推测未必是用墨书写,而用烟石炭、石灰、红土这类代用品。

两人都提到了双勾,但首先得写,有了具体的形象,才有可能勾出轮廓线。故刘涛的几遭工序说得很含糊,未道及写。

「写」是肯定需要的第一步。但用的不是笔,而是「帚」。虞和《论书表》中说:「子敬出戏,见北馆新泥垩白净,子敬取帚沾泥汁书方丈二字,观者如市。」

古代砌墙后,用石灰浆伴纸粉一层,叫白垩,即用帚,最后再刷一遍石灰水。用一种稻草扎的帚,以之刷墙。子敬取帚书指的是用此种「帚」作笔写了一个字。所以,僧安写的工具就是这种取之方便,又经济实用的工具。这种帚,可以扎得十分粗,才能刷出一道粗大壮阔的线条一可能刷几次而成一。

需要指出的是,「大空王佛」是僧安反复写的佛名,其书法形态十分类同。所以,他可能有写好的小稿,然后按比例放大。因为只有这样,他才有可能「写」出一个合乎他要求的字。这样说来,「大空王佛」是经过严密设计后的放大作品,从写的第一道工序看,它就带有某种装饰性的意味。

写好后,再双勾,再凿刻。那么最后一道工序是否是就是铲平笔画底部呢7从实际情况看也并非如此。由于笔道宽,如是铲平,应该是技术难度不大的事,但底部并不平。如「大」的横来线条的边缘之外,又阴刻了几固线条,并且很有秩序感、方向感。再如「王」的竖笔,特别阔,底部也不铲平,而留下许多垂直的细线条。刘涛的解释是「笔画太宽,又石壁陡峭,石质坚硬,挖凿不深,底部没铲平,还保留着一道一道顺着笔画方向的沟状刻痕。」这个解释显然苍白而缺乏说服力。又有学者认为「巨型「大空王佛」所使用的书体是一种飞白的特殊形式」,而且「根本不存在一个真实的「书」的过程,只有为了雕刻作准备的描写。」这个说法看起来很有道理,实际上离开佛教书法更远,以为特殊的镌刻技术带来了飞白效果,纯属是个人主观的猜想,不值得一驳。

从书法形态学的角度看,「大空王佛」的书法形相有宏大的气势,雄强的力量,震撼人心的气魄,但从佛教角度看,又显示大乘佛教的「空」旨,佛教精神的深广,故又带有佛的形象与装饰性9脱离了佛教谈什么「大」,说什么力量都显得文不对题。

上文论及了「大空王佛」为什么要刻那么大,这里再深入论述一下佛教的像教与书法的关系。

桐谷征一在论及「空王佛」的文字与佛的关系时说过一段很到位的话:

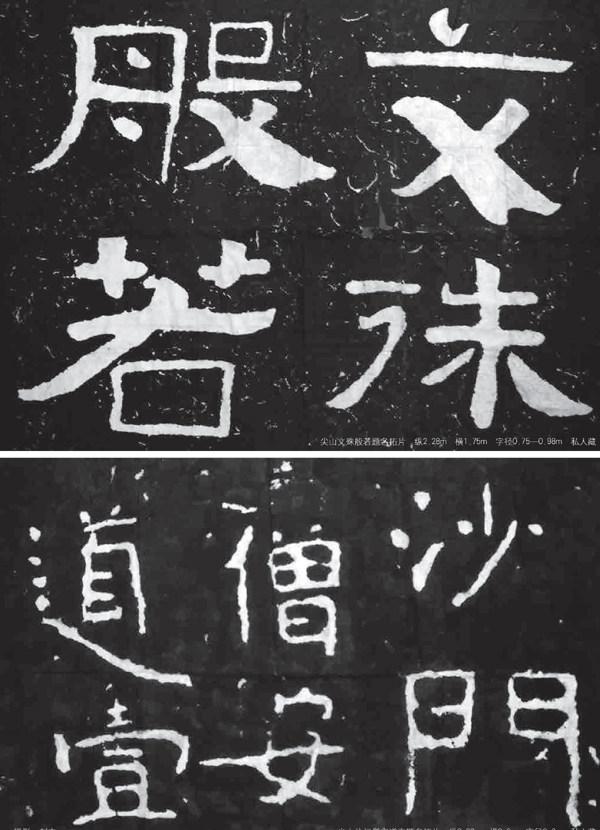

用文字使「佛」和「空」相化。摩崖刻经作为禅法修行的道场,把本来无相的佛法思想(刻经所选择经典的主要思想即「般若」和「空」)借用文字表现变成了有相存在。形成「字即佛」,「一字一佛」的信仰,成为佛的有相载体。比如洪顶山大字「大空王佛」的「佛」字,弓背两竖的顶端呈佛手状,同样的「佛手」也出现在尖山、鼓山的「大空王佛」,这决不是偶尔为之。

这一点是对的,扣住了字的形相与佛的关系。选择什么字是佛教书法的一个根本问题,因为「字」不是随便可选择的,字的含义必须与佛相关,至于用什么书体则不很重要。用魏楷也行,用隶书也行。故以为「飞白书是大空王佛的特殊形式」显然离佛教太远,是凭空杜撰的理由。

书写的形相既然代表了佛,象征了佛,故书写就不是小问题。为了突出大乘佛教的空旨,故选择了特大的字形,特别粗阔的线条,并且对字的形相作了装饰性的改变。这一点也是特别重要的。佛教的重要功能是像教,通过具体的像,比喻或暗示出「字」的含义。

例如「佛」字,右部「弗」的两豎,都伸出横画,描绘成两只手的形象,显示这佛,这佛手,是将人们拉出苦海的神。佛教注重像教,佛菩萨都塑成可见之像供奉。释迦牟尼佛即是应身佛。大乘佛教的念佛中,最重要的是念佛禅和实相禅,念佛禅靠「观想」,实相禅则把禅法与空观联系起来,即在禅观中既看到事物的空性,又看到一切事物的作用。当「佛」被写成有「手」的形像,就能激发信众的想象力,从「字」的实相达到「空」的真相。这种装饰性也完全是从佛的功能出发的。若以书法艺术的视角看,这两只象形的手岂不是败笔?

像教是实实在在、真真切切的像。从刻的视角看,「大空王佛」的雕凿也是精细而加以修饰的,这也还得从佛的角度看。

桐谷征一这么说:「摩崖刻字笔画深而有创意,且不失精细的表现手法,应当说石工的技艺也使之增色不少。比如,文殊般若经的「文」「般」「波」等字最后一笔捺的顿笔处特地刻成波状并加宽、加深。还有一大空王佛「的一王」字,把竖刻成宽平底并深刻出明显的纵线。摩崖表面受阳光的照射形成光带和阴影带,朝夕移动,其对比度像是精心设计过。今天我们看拓片还有飞白的效果即源于此。」

以阳光照射的光影对比来解释底部不铲平而有意刻成竖纵线似乎有点勉强。

本文以为,「大空王佛」的雕刻是精细的,它具有雕像的功能。字虽然还是字,但因为刻得精细,字像有雕像的立体功能,突出了佛的像教功能。至于字画底部的秩序感很强的细竖线和细平行线,到底起什么作用,只能作一点推测。

⑴如果说阴刻的「大空王佛」是虚像、空像,那么质实的细线条是实像、具像。从而构成虚实相间,既虚又实,实而还虚的虚幻景像。

⑵从形式言'当眼睛注视「大空王佛」几个字的时候,实际上看到的是空虚之像,但如果注意这些密集的实线条,不管是竖线还是横线,他们又都仿佛是实的「字」。也就是说「大空王佛」四个字,在被用不同方法注视的时候,就会有图与底的转换。

⑶因而,这种刻制方法,起到了很好的像教功能。佛教信徒看这巨大的佛教名号,在心中唤起的是佛的精神威力之大,体会到的是「空」是「虚」,他不会把它当作「字」来认识,而把它作为「佛」来体验。不但字、佛是一体的,字、佛、山是一体,而且人与字、佛、山是一体的。他们压根儿不会把它当作书法作品来欣赏。

但是「大空王佛」的书法形式之美也是无可怀疑的。首先,它形体峻伟,气势磅礴,意态奇逸,空旷疏朗,以宏阔之形震撼人心。

其次,笔力惊绝,骨气洞达。线条虽不是一笔写出来,甚至有过装饰,但由于石匠精湛技艺以及大自然千百年的消磨,它的线条已浑然质朴,一如写出来的贯气,饱满。因而传达出的精气神浩荡无边,切合佛的精神。

第三,四字的书写极有节奏,阔狭、长短、轻重,都是自然、天然、浑然,自妙其致,且重点突出,夸张之笔抒情意味浓烈。「佛」的最后一竖,十分畅达而余意不绝。

第四,章法寓变化于齐整之中,藏奇崛于方平之内,自然中有新理异态。例如,首个「大」,疏宕其撇捺之势,尽情拓展横势,而让「空」藏其下,「空」「王」字形稍小,但笔画粗重,形拙而质古,有体势上的奇崛,而「佛」字既带有装饰性,带有象形的意味,又有书体的夸张、抒情写意之致。

笔致能通古今,字势穷尽正变,雄强疏旷意态奇逸,今古未有之作。

——识记“己”“已”“巳”