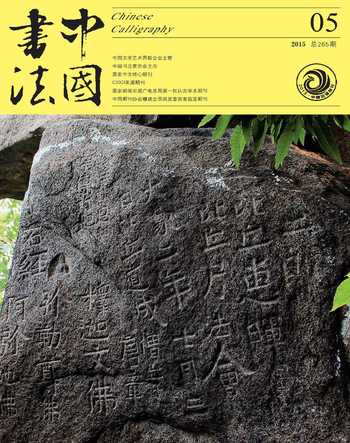

平阴三山摩崖刻经

徐清

山东北朝刻经久已闻名,此前已有「四山」「八山」之说。平阴三山一因为二洪顶所在的旧县乡原属平阴县,一九九六年二月已划归东平县,因而此处刻经亦称为平阴、东平刻经一所指是二洪顶、翠屏山、云翠山。

平阴刻经于一九九五年发现,位于平阴县旧县乡屯村铺村东,地处二洪顶半山腰的崖壁上。翠屏山、云翠山与二洪顶相距不远,几乎在同一水平线上,海拔270m,处于古梁山泊东平湖畔北面右侧,三山风光秀丽,泉池相映,寺庙道观,碑石甚多。平阴三山刻经分为刻经、刻石、题名三部分。刻经的内容

平阴北朝摩崖刻经从纪年看,因有北齐河清三年(五六四)的题记,早于尖山刻经北齐武平六年(五七五),铁山刻经「北周大象元年」(五七九)和葛山、冈山刻经的「北周大象二年(五八O)」的纪年,在山东的所有刻经中年代是最早的。平阴二洪顶有《大沙门僧安》刻石、《安公之碑》(也称《风门口碑》)及「僧安遭壹」题名。邹县铁山《题名》部分有「东岭僧安道壹署经」刻石,《石颂》部分有「北周大象元年(五七九)……有大沙门僧安法师者,道鉴不二,德悟一原……敬写《大集经·穿菩提品》」。尖山刻经有「大沙门僧安与汉大丞相京兆韦贤十九世孙……同刊经佛于昌邑……大齐武平六年」刻石。从纪年看,平阴刻经开创了山东摩崖刻经的先河,僧安道壹首先从平阴刻经开始然后逐步向山东邹县发展并逐步在四山发展壮大。

平阴三山刻经所处的地理位置及年代已说明其是山东摩崖刻经中的首开者,在周围很小的范围内亦是于佛教文化艺术深有因缘之地,在不出几十华里的范围内,有摩崖石刻,有隋唐寺院遗址,而遗址曾出土过一件「大隋皇帝舍利宝塔石函」。

平阴三山刻经的内容有佛经、佛名和题记题名类三种,此处所刻佛经有多处《文殊般若经》,其中有两处共九十八字的常见经文,这段经文还见刻于邹城尖山、峄山董珍陀刻经、徂徕山映佛岩等处,在邯郸南响堂的第二窟中也有同样段落出现,《文殊般若经》在山东与河北出现相同的文段,也可见两处刻经有相当密切的关系。

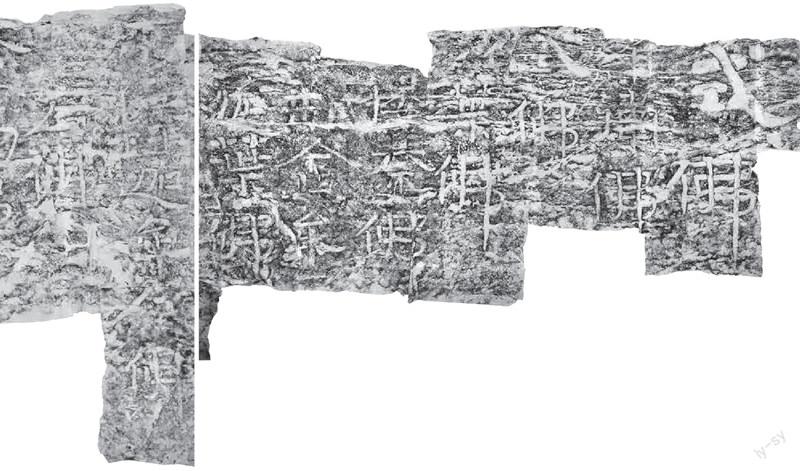

平阴刻经中还有一块巨大的摩崖碑状刻经,其碑面部分高4.5m,宽3.6m,其上部以线刻雕出六龙碑首,经名已有磨损,仅可见「摩诃衍经」四字。下部亦以线刻出龟趺形态,连同碑首及座。其高度约6.99m,宽1.2m0经文刻在双线界格内,其磨损非常严重,字迹极不清晰,此段经文据张总教授研究,《摩诃衍经》仍为《摩诃般若波罗蜜经一大品一》。此摩崖线刻形态刻出的经碑,是中国佛教艺术中独创的形式。在邹城铁山的刻经中,也有一块更为巨大的经碑,形式与平阴经碑完全一致,整个刻面,南北长53m,东西长l5.6m,铁山经碑的内容是《大集经·穿菩提品》。铁山《石颂》中说「大沙门安法师者道鉴不二德悟一原……敬写大集经穿菩提品九百卅字」,并且特意写出「六龙上绕口莹五彩,双龟下蟠甲负三阶之路」,这里《石颂》不但点出了刻经者的名字、内容,而且对线刻摩崖经碑的形制做了详细介绍。从纪年看,此种线刻摩崖碑的形式是高僧安道壹等人先在二洪顶刻出,再至铁山发扬光大的,如此更证实平阴三山摩崖刻经的源头作用。

平阴刻经所刻佛名之中有「大空王佛」「大山岩佛」「大空王佛」「高同山佛」「安王佛」「维卫佛」「具足千万光相佛」等。如果说「大空王佛」还富于般若性空之思想色彩,而「大山岩佛」等就有对高山的崇拜意味。「安王佛」等应与安道壹有关,更有民间崇拜意味,这也从另一个侧面反映出安道壹在当地僧俗之中的崇高地位。

平阴刻经虽然发现较晚,但一九九八年笔者去考察时,发现「僧安道壹」的碑形摩崖中的「壹」字已成碎石片,安道壹的「道」字的最后一笔已损三分之一,无法修整复原。刻经的书法特色

平阴三山的刻经有其地域特点,多是擘窠大字,字径多在10cm以上,还有很多极大的字,如佛名、佛号,更以横空出世之夺人气势,刻出巨状之字。二洪顶、尖山刻经中的「大空王佛」四字,即是明证。平阴三山刻经不仅在山东纪年最早,由于二洪顶刻经之处的岩石为石灰岩,其石质不若花岗岩之硬,因而在平阴刻经中体现出了更多的笔味和笔意,由于字大,书丹艺术水平高,岩石略软,刻工匠入未以刀工掩笔法,这样就为摩崖书迹传达出神来之笔创造了条件。所以平阴三山刻经中留下了一些邹城四山刻经也不能比肩的安道壹书法。

平阴刻经用笔以圆为主,极个别的地方可见方笔,书者以巨大的石坪作纸,以全身之力贯之于毫端,虽有描描画画的笔画,却无任何生硬造作之弊。它们的线条粗细匀适,筋骨内含,特别是一些大的主笔,更显得浑厚简练而富有张力。不追求线条形态的变化,恪守含蓄的特点,讲究笔画的内在动感。刻经的点画,一般都作圆形,取势很短。横笔的起笔多作圆形,收笔时驻锋,既不像隶书那样挑出波磔,也不似楷法那样顿笔。竖笔起笔重按,用魏碑的写法,收笔处回锋。撇笔起笔与竖笔相似,然后轻起顺势撇出。转折多用篆法,筋力内含。捺笔起笔藏锋,中间用中锋,捺脚处略按轻提收锋,厚而不腻,健而不空。

平阴摩崖刻经所代表的隶楷书法类型,虽然存在了不长的时间,但作为北朝特定环境中的产物,创造了书法史上独具个性的隶楷类型。在隶书艺术滑向低谷之时,重又找到了柳暗花明的新天地。

摩崖刻经多是擘窠大字,历来被称为大字鼻祖,榜书之宗。杨守敬在《平碑记》中说:「擘窠大字此为极则。」康有为说:「四山摩崖通隶楷,备方圆,高浑简穆,为擘窠之极轨也。」又说,榜书「作之与小字不同,自古为难。其难有五:一日执笔不同,二日运管不习,三日立身骤变,四日临仿难周,五日笔毫难精,有是五者,虽有能书之人,熟精碑法,骤作榜书,多失故步,盖其势也。」康有为所谈榜书五难,讲的虽是技巧问题,但却道出了最难的还是气势问题。「作榜书者未有不作气势者」,气势的形成,不仅要有熟练而扎实的用笔技巧,更要有书者的胸怀。我国早期书法史上,能作榜书且精者不多,留下的榜书作品更是凤毛麟角。榜书与小字自是两种功夫,小字运笔范围小,易于周到,可求得精细。榜书运气范围大,追求的是气势,而不是周到。刻经书者深知其中三味,他立于宽阔的摩崖山坡上,躬身握笔,全身之力注于管中,巧妙安排,结字外实内虚,宽阔空灵,自然高绝。摩崖刻经是人、艺术、自然高度结合的产物。此外,还有佛教审美观念的渗透,以及受佛教末法思想的影响,「缣竹易销,金石难灭,托以高山,永留不绝。」这就是摩崖刻经所体现的魏晋南北朝时期,是我国美学史上第二个黄金时代。

兴佛灭佛与刻经的关系

北朝的佛教是在与儒家和道教共存和斗争中发展的,这种斗争是长期的,有時是激烈的,仅在北朝就有两次重大的灭佛事件。第一次是北魏太武帝时期,由于前二皇皆信佛教,佛教发展迅速,在社会上和朝廷内占有绝大势力,所以他大兴灭佛。他说:「朕承天绪,属当穷运之弊,欲除伪定真,复羲农之治……自今以后,诸有佛图形像及胡经,尽皆击破焚烧,沙门无少长悉坑之。」但四方沙门,多亡匿获免。第二次灭佛是在周武帝时期,北周武帝立志以儒术治国,于建德三年(五七四)下令禁佛、遭两教,三年后灭北齐,又令禁齐境佛教,前后将八州四万所寺院充作贵族宅第,烧毁经典,令二百万僧尼还俗,寺院奴婢得到释放。北周武帝灭佛比北魏太武帝的灭佛,深刻得多。但佛教在中国得以存在和发展有多种原因,想用政治手段来废除它是不能生效的。所以公元五七八年周武帝死,周宣帝立即兴佛,佛教很快又兴盛起来。

北周的再次灭佛,末世之说得到了证实,于是保存佛经使传之永久便成了佛教一大事业。在这个背景下,经主出于弘法和护法的目的,一时间出现了经碑,更出现了规模空前的摩崖刻经。

北朝摩崖刻经就是在以上历史背景下产生的。镌刻的经文以它特有的气势与幽静茂林,浑穆自然的环境相吻合,加以隶楷为主潇洒自然的字体和字势,有一种自然、超俗的苍茫感,它反映的是回归自然的思想。摩崖刻经是为了说明佛是永存的,与儒家的教化作用是一致的。儒家一再强调为人生而艺术的精神,凡受儒家思想影响的人,总是对所做之事充满理想与希望,儒家认为宇宙是有价值的境界,其中包含了无限的善性和美景,启发人的伦理道德,教育人要知道有道德的人格是美与善的统一。这种儒家的思想观念,对佛教的「末法」带来了希望和光明。

平阴刻经的发现使我们掌握了更多的僧安道壹与山东北朝摩崖刻经的情况,掌握了一批前所未知的僧安道壹书迹遗存。此种带楷书韵致的大字隶书,是山东刻经最有代表性的字体。《文殊般若碑》的内容可直接与南响堂的刻经相连接,更明确地反映出刻经之间的传播关系。摩崖刻经自康有为以来受到书法界的高度重视,但是并未得到世人的足够重视,如尖山刻经已全毁。平阴刻经无论从佛教历史、书法、艺术、社会等方面,都是值得我们去保护、研究的遗产。