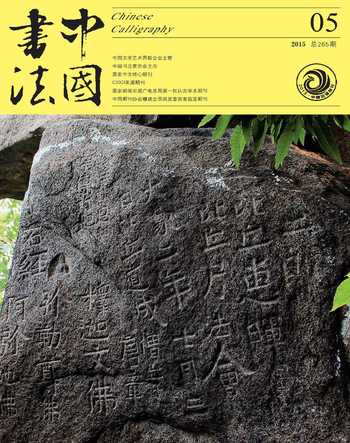

北朝石刻佛经的书法面貌

张总

北朝刻经在中国佛教史、艺术史与书法史都有重要意义。是结合中国最重要传统即书法的佛教艺术形态,为刻经第一次高调涌现。其在山石碑碣的环境中,究竟有何特征特点,书体字样,究竟有何种何样的书法面貌,本文试图从一些新角度与立场以解说作答。

石刻佛经,或者说佛教石经,是中国古代文化中独具的重要遗产。国外的石刻佛经并不多见。缅甸的曼德勒市有古道图佛塔Kuthdawpagoda,具七百二十九块经板、刻铭巴利文大藏经,但时代已至十九世纪中叶。印度阿育王时代多次法敕中有一处,铭刻了七种正法要律或经名。日本与韩国也有少量刻经。

但中国石刻佛经数量、规模与地点分布及时代跨度都相当可观。房山云居寺从隋至明刻经超过千年千部,经板达一万五千块左右,其中包含珍本契丹藏,数量略当汉文大藏全经。从北方至南方、北朝经唐直至晚清、甚至现代一直都有刻经。对刻经具体状况进行类型区分,包括笔者已有一些学者已作过考量探讨。但中国的石刻佛经实际上关涉汉藏两语系的佛教传承,综合考虑,应可区分为五种类型:经板、碑幢塔柱、石窟摩崖、石坪岩崖、堆石。兹略释如下。

1.经板:以不同石质制成板块,在其两面或一面镌刻佛经。最主要遗存有房山云居寺、四川成都灌县一都江堰一灵岩寺,两处刻经板都被窖藏封存。苏杭等地寺塔也有经板如雷峰塔地富。

2.碑幢:包括柱塔灯台等形态。甘肃酒泉等地有一批铭经北凉小石塔(北凉石塔)。刻经碑具有中国传统碑式一具螭龙碑首及底座一形态,在北方广大地区长期存在。经幢是专门刻经、特别是镌刻《佛顶尊胜陀罗尼》以用的。唐代兴起而极为流行,难计其数。还有些灯、柱甚至造像上也刻经。上述两类中已含有不少形制,原则上都可移动。

3.石窟摩崖:石窟有刻经窟与经像窟。河北涉县中皇山与安岳卧佛院有北朝与唐代专门刻经之窟。其余则为造像窟含刻经,如响堂山刻经洞等。整修壁面的摩崖刻经也密切相关,多与石窟共生。

4.石坪岩崖:指没有修整磨平的自然石坪与崖面之刻经,是山东地区刻经的特征。

5.堆石:藏传佛教的嘛呢石堆及石经城等。

北朝石刻佛经主要涉及三类,即石窟摩崖与石坪岩崖及碑幢。刘涛曾分析北齐摩崖刻经形态为「陡立的崖壁、立石的石壁、高敞的石坪」,吲将此前笼统说为摩崖者进一步区分为崖面、石块、地坪三种。此说分别顾及了人在刻经环境中的不同角度。其陡立崖壁对应了河北邯郸、河南安阳与山东地区的刻经;而立石与石坪则仅对应于山东刻经。笔者曾划分北朝刻经为三区域,着眼于刻经内容并结合字幅大小与经文长短而作出:山东般若经系、以大字镌佛经较短节文;河北涉县古唯识经系、在窟与壁以小字刻整部佛经;冀南豫北华严经系等、石窟内外以中小字铭刻佛经章。由另一方面来看,北朝刻经有华严、般若、唯识等大乘空有观典籍,也有礼仪信仰性佛经与选择出的佛名、偈颂、经题(如《盂兰盆经》)。还有一些题记、年号、铭赞本非佛典,但与刻经同镌共铭,似可一视同仁。刻经频度最密为北齐并延至北周初时段。从经像分布的关系来看,北齐邺都近畿的邯郸安阳处为经像皆具区、而两侧周边的涉县与山东等地为刻经无像区、更外围的环绕则为无经造像区(从山东诸城、青州到河北曲阳、山西太原及河南浚县等地)。

从书法的角度观察,上述类别过于繁杂。而陡立崖壁对应的冀南豫北与山东刻经仍有重要区别。山东刻经无论在陡崖、巨石或地坪,其崖面都是自然状况不加修整。其余地方崖壁仍是修齐磨平再加镌刻。所以山东刻经可以专属「石坪岩崖」型,而其余地属「石窟崖壁」型。从书法环境的角度来看,这个区至关重要。譬如为什么山东刻经以大字出现,且不论其他因素,仅岩面不平坦、无法镌小字的理由就可构成。所以,本文从山石刻经的自然基底来分析书法特点。但刻经碑在山东或各地都有出现,刻经碑则全是打磨平滑后镌刻的。所以山东与各地也有共同点。相对而言,山东经碑字体也较大;且有崖面线刻仿碑(如铁山与洪顶山)。北朝碑崖岩坪刻经遗存

北朝摩崖刻经始于北魏永平年间(五O九),河南博爱青天河刻《法华经·普门品》即《观音经》开首,次年(五一O)山西平顺铭《观音经》全文。山东黄石崖少许东魏刻经亦《观音经》开首及无常偈。洛阳有北魏碑侧《不增不减经》,河南禹县东魏(五四O)杜氏造像碑下方铭《高王观世音经》,但总数仍少。至北齐情形大变,刻经风起云涌,与当时社会与佛教大背景有关。其实北齐文化呈现出对魏孝文帝汉化政策的反动,胡风颇盛。山东青州龙兴寺等出土佛像表现强烈的天竺风韵;而同在山东的摩崖刻经,则体现出中国传统文化强音,尽管其地有中天竺僧法鸿。此风延至北周初年,至隋有转向经板的新趋向,所以,刻经重点在北朝晚期。其他地方碑崖岩坪刻经主要分布在鲁西南与冀南豫北,其他地方仅有很少遗迹及著录。

1.泰山与新泰

泰山经石峪

泰山经石峪《金刚经》闻名天下,为北朝刻经的代表之作。刻在泰山南麓大石坪、面积达一千九百八十七平方米,气势夺人。字径约50cm。经石峪坡度达十一度,但上部较缓下部较陡。属不加修整的石坪、实际是溪床。因而观者的角度亦不同常。此大面积工程在陡崖實难完成,只有在此平缓坡度才得以刻出。但其书丹铭刻亦难用寻常方式完成,以起伏不平的石底,毛笔即使巨制也无法书写。其刻字行前部多有界格,笔划深镌,仍多出现双钩者。

新泰徂徕山与光华寺

徂徕山顶映佛崖刻有《文殊般若经》节文,梁扶国南沙门僧伽婆罗译本中九十八字段刻面垂直约4.5平米,字径20cm。其上方有梁父县令王子椿题记。光华寺遗址仅一石铭《大品般若经》中的「十八空」内容等;二处皆有北齐武平元年(五七O)题记。石面均未加工。光华寺遗址状况近年有考古发现。

2.济南黄石崖

黄石崖摩崖石窟在济南历城区,有一天然洞窟与崖面诸多龛像。刻铭「无常偈」与《观世音菩萨普门品》开首一句。刻面位置很高且未加工,约0.15平方米,魏书十二行、行字不等,字径约3cm。

3.东平与平阴

东平县洪顶山谷镌刻佛经、佛名及题记共编二十三号,铭《文殊般若》节文、《仁王般若》、仿碑形《大品般若》十八空,北齐河清三年一五六四一中天竺法洪赞铭、僧安道壹佛灭纪年题记,多处「大空王佛」题铭,平阴县也有多处即二鼓山、云翠山、翠屏山、书院山等,二鼓山铭在地平面且新发现河清二年题记,大寨山佛名在山顶石平面。

司里山有《小品摩诃般若经》、《大涅槃经·懦陈如品》节文。大寨山则有「阿弥陀佛」题名,附近银山具有《摩诃般若波罗蜜经》铭以及少许难辨经文。附近小佛龛像有「北齐天统四年一五六八一高唐县令题记」。 另有北齐皇建元年(五六O)海檀寺《观音经》碑。

4.汶上宁阳

汶上县存一摩崖一碑。水牛山崖存《文殊般若经》五十四字节文,山顶原有《文殊般若经碑》,一九七三年入藏汶上县博物馆。碑高200cm、宽86cm,厚14cm。原罩盖顶石一块,碑额佛龛雕一主两侍像,下配双狮。龛两侧阴刻隶书「文殊般若」四字,高15cm,宽约20cm,深铭勃发。碑面刻经文十行,每行三十字,末行少三字,计二百九十七字。起「尔时文殊师利白佛言,我观正法无为无相……」至「何以故,无念无作故」。其后部含有山东摩崖中多处出现的九十八字段。书体为楷,径5cm。碑侧镌有施主名等。宁阳凤凰山(神童山)顶有「华光佛」「弥勒佛」,岩面平未修整,径十余厘米。

5.泗水巨野

泗水县北齐皇建二年(五六一)刻造的《维摩诘经·阿閦佛品》节文约二百六十二字,位于《大齐乡老举孝义隽修罗碑》之阴。巨野县北齐河清三年(五六四)刘珍东等刻经碑,无经名,碑下所刻「华严经偈」四字为后代补,内容疑为伪经典《大方广华严十恶品经》,唐敦煌写本与大足宝顶第二窟龛南宋《华鲜经》铭,据此发展。

6.曲阜兖州

曲阜胜果寺有北魏佛像,现存日本,背光刻铭《金刚经》。兖州泗河金口霸沙丘城曾出土四小块《文殊般若经》残石,两块拼合存十九字。内容同九十八字《文殊般若经》,排列全同,南响堂般若洞此经节文。七行,行十四字,字径lOcmo还出有北齐沙城比丘尼等造像记。一九九八年平阴私人曾收小刻经碑,《思益梵天所问经》刻六波罗蜜节文。略残仅存三十二字,推测原出于此地。又据冯云鹏兄弟作《金石索》,兖州西南滋阳山有佛号刻经,但二冯只录出佛主僧俗四人题名。

7.邹城诸山

邹城一县一市有铁山、冈山、尖山、葛山、阳山、峄山刻经。但素以四山刻经闻名,即尖山、铁山、冈山、葛山,未含阳山与峄山,所以邹城实为六山。四山之名与清代重视碑学金石学家有关。但尖山大佛岭刻经于一九六0年代造水库取石所毁、阳山刻经亦风化或毁泐。现存峄、铁、冈、葛刻经仍为四山。大佛岭实为尖山旁地势平缓之石坪坡地,所刻佛经、佛名、赞偈,北齐武平六年一五七五一题记、施主韦子深、晋昌王唐邕妃赵、宦官陈德茂等名。铁山刻《大集经》九百四十八字,规模很大,皆处在四十至四十五度花冈石坪上、具北周大象元年一五七九一年石颂题记及题名。峄山刻经在五华峰顶、山腰的妖精洞侧两处,皆为山东出现最多的《文殊般若經》九十八字节文。山腰刻经处附有斛律太保家客董珍弥题名,五华峰即山顶巨石仰角十五度刻铭文殊般若字段,刻经于最近识有北齐河清三年的题记。阳山刻经据叶昌炽《语石》言与峄山董珍陀所刻一致。葛山刻经亦在较平缓的石坡面上,为《维摩诘经》节文,题记亦具北周大象两年铭。冈山刻经皆在花冈岩巨石上,非常分散,各刻经文字句,还有佛名、僧人题名及北周大象二年(五八O)的题记。字体与其余各处不同。

8.滕州及临朐

滕州市陶山高约三百米,山顶平缓,存有「般若波罗蜜」及「观世音佛、阿弥陀佛、经主」……等数十个字。临朐县明道寺舍利塔地宫所出北朝佛像有两件刻铭佛子菩萨弟名等,可以与《法华经》与《大方等陀罗尼经》相应比定。其一铭日月烃明佛、弥勒菩萨与日藏菩萨,出自《法华经》序品。又一像虽残损,造像背光侧后线刻菩萨与供养人形像,铭法华经序品与《大方等陀罗尼经》序品,可见是将两经序品法会听众场面聚集汇合。

山东崖岩刻经以般若经系为主,节文多有重复,以文殊般若经最多,亦有唯识系《入楞伽经》,碑刻则突出疑伪经典。与鲁东北一莱州一北魏儒遭石刻成呼应,其分布在鲁西南泰沂山区,略可以依其在分布泰山、东平湖周与邹城诸山的最密聚落介绍,唯临朐县明道寺像铭不在此线索上。而造像上铭刻经文诸名,也仅见于临朐与曲阜,刻面加工修整过,是具有造像和背光造型较少之例。刻经碑则在巨野、济宁、泗水及汶上出现,恰在此分布的中部且呈横向,可以说与平原地理环境关系较密。而南北分布的各个山石上,几乎全呈不加工石面的镌刻一铁山与洪顶有仿碑形一。虽然其规模与字数差别很大,若泰山《金刚经》一千三百九十字,铁山《大集经》九百四十六字;而滕县陶山与宁阳凤凰顶仅区区数字。

二鼓山虽名为山,佛名镌在几乎如平地的石面。陶山只是小丘,凤凰山是小山之顶、大寨山是相对中等之山顶,都是坡度缓平的石面所刻,而岱岳经石峪平均为十一度之坡也较平缓。邹城的尖山、葛山坡度也很平缓、阳山刻铭已损,但据遗迹实应较陡。铁山刻经约在三十度坡,峄山妖精洞旁石壁与顶上岩壁刻铭面都近于垂直。东平银山的般若经名是在小山坡侧上,起伏极大的一片石面上。坡度在三十至四十五度,字径达20cm。东平洪顶山谷的刻面陡峭,约在八十度,近于垂直,但佛名部分较缓略低于四十五度。司里山的刻经面也近于垂直,《大般涅槃经》节文稍有仰角。

徂徕山与光华寺石两者刻面均陡直尤其山顶更近九十度。冈山刻经则是属于巨石岩块,角度多变。其鸡嘴石等部分还是近于垂直的,有石块较斜。还有一些岩面崩坏。考察中有些石块的刻经面是处在向下的角度被发现的。此处花岗巨岩上字画如初,风雨不蚀。其余石灰岩多数都有风化。

实际上,从平地到九十度甚至仰角的刻石都可以找到。刻铭最小的字应是曲阜造像上的字,再为海檀寺碑观音经文,其阴面题记多隶味。维摩经碑稍大些,巨野碑字颇大,隶味浓。最大字为「大空王佛」共高十米余,径达三米。冈、铁、葛、峄山、银山为经题,与铁、尖诸山经题有共同的大的特点。当然泰山经石峪为数千余直径近半米的字,冲击力是极强的,与岱岳环境也相匹配。刻经碑有巨野、汶上等数件。

(一)冀南豫北

1.响堂山石窟

邯郸北响堂即鼓山石窟为北齐皇家窟室,有习称北、中、南洞的三大窟。其南洞即刻经洞。窟内三壁坛三世佛。前壁刻《无量义经,德行品》大庄严菩萨赞佛偈,唱颂佛陀的三十二相八十种好。此窟前廊及廊外,北齐重臣唐邕题记碑言明白北齐天统四年一五六八一至武平三年一五七二一施刻四整部佛经即《维摩诘经》《胜鬘经》《孛经》与《弥勒成佛经》。主窟旁大业洞内上方新发现《法华经·观世音菩萨普门品》经题,应为补刻,门廊柱有佛名。洞外还刻《无量寿经·优婆提舍愿生偈》,上方还有「十二部经名」「大圣十号」「大空王佛」及「无垢佛」等。窟下山坡还铭《大般涅槃经·狮子吼菩萨品》节文,石面未修字亦小。

南响堂即滏山石窟第一、二号又名为华严洞与般若洞、均为中心柱式,柱周列像。前者前、右侧壁布列《华严经》四谛品及净行品,但未完成。柱上具十六王子佛名。后者前壁左侧刻《文殊般若经》九十八字节文、大集经「慈悲喜舍」节选,后壁隧道刻《摩诃般若经法尚品》节文。第四至六窟上方窟檐有「无常偈」与《文殊般若》五十四字节文。第四窟内有《观音经》。其华严洞与安阳诸碑窟、般若洞与山东刻经内容明显对应。

2.安阳小南海与灵泉、香泉寺

安阳小南海石窟之中窟规模不大,仿如碑形的外立面的上与右侧镌《大般涅槃经·圣行品》与方法师班经记,为乾明元年(五六O)僧稠寂后所刊。正壁主像旁雕《大般涅槃经》舍身闻偈,可比定为释迦佛。窟外偈赞「卢舍那佛惠无碍,诸吉祥中最无上。彼佛曾来人此室,是故此地最吉祥」,当是后来又认此主像为卢舍那佛。左右壁有弥陀与十六观浮雕、弥勒佛与为天众说法浮雕。

安阳灵泉寺有北齐东安王娄睿施「华严经碑」,旁立「大乘妙偈碑」。卫辉霖落山的香泉寺,窟口外两侧分选刻《华严经》。其右外刻《华严经·佛不思议法品第廿八》;其左外镌《华严经·净行品第七》与《华严经·贤首品第八》。字径约3cm。

3.河北涉县中皇山

中皇山有四块凿平壁面并两石窟共刻出六部经,三部大经为《思益梵天所问经》《十地经》与《解深密经》,总字数达13.1万。最南端壁面刻鸠摩罗什译《思益经》。前端约十八行被后代石梯等所压。南洞一眼光洞一与北洞一蚕姑洞一中主要刻《十地经》。此刻版本极特殊,是采菩提流志译《十地经论》内引经文部分,插入鸠摩罗什译《十住经》偈赞,缀成了少见的合本。蚕姑洞北壁《十地经》后,还刻《盂兰盆经》《佛说遗教经》两小经。其洞北壁面刻菩提流志所译《深密解脱经》。中间山梁开两小龛并观音经的部分经文。

涉县木井寺有北齐观音经碑一武平元年一与遗教经碑。北朝刻经书体魏楷隶演化基本状况

书法发展演变的最大趋势为魏晋之前是不同书体的变化、魏晋之后为书体之内的变化。即魏晋前依次有篆隶草行楷,魏晋后则无新体,只在书体之内变化。直至现代艺术才稍破此樊篱,重要者有「天书」与西文中写的书法。近两千年的发展演化中,書体就是轨道,就是通路,就是经纬。各种变化或大或小,都是环绕交叉、融会通和的。

南北朝时书体大势,是由汉隶到唐楷的过渡阶段,隶书之流行一般认为是复古的潮流。-楷体与隶书分属于古体与新体,却是其中最为接近者。北朝刻经书体仍较丰富而不拘一格,并存与会通。即楷书、隶书同时并存,楷书隶书会通,还有掺用篆、行及草笔意的韵味等。最有特色的即一些隶楷与一些楷隶书体。当然其间判别称谓会有不同的看法,因为在楷与隶会通之时,其间的界定会发生困难。现存的定义似不能将楷与隶的典型一言分清。但对当时的刻经,可从其时较标准隶书与较标准楷书之间,列出一个相扣接的链环,由此可以把握北朝刻经书体的真面貌,而不是从某些模糊的人物出发,拘信不太可靠的事相。

魏碑又为一流行字体,最重要特点是楷体施加刀法造成的锐角,有相应的结体,书刻相互激荡造成方笔。归纳而言,法帖是高贵的精英文化、碑铭是下层的民众文化。这与南北朝文化相对应平行。同时在南北朝寺庙与石窟,义学与禅修等方面也有体现,相互呼应。

启功曾析书体变化之中,由隶入楷后为庄重起见,出现了三种变态字。其三是沿汉末的新隶体的诸石,如广武将军碑、魏元宗墓志、北齐韩宝晖墓志,乾明修孔庙碑,文殊般若经碑额及碑文,隋暴永墓志。实际上石刻佛经的情况也确是如此。还有刻经中混杂字体,也很多。

又中国书法中执笔与坐姿有很多讨论,其间有重要的变化转折。-但是从刻经而言,其大者字幅之巨,完全出了一般执笔范围,刻铭刀法也起了极大作用。特别值得重视明晰者是山东刻经除碑外几乎全在不加修整的石面上施行,由此带来的书法面貌,仅从拓本不能深入认识。所以要尽力结合原石的面貌来加以深入了解。

北齐周至隋初期变化丰富到达顶峰,其中有很多细微环节。山东大小字隶楷皆具,刘涛对北齐摩崖刻经整体析为楷书与四体隶书。赖非则有楷隶、魏体之说。马忠理析涉县刻经为三种情况,即隶书与二种魏碑,王学仲亦说三书,以下略作环节衔接。

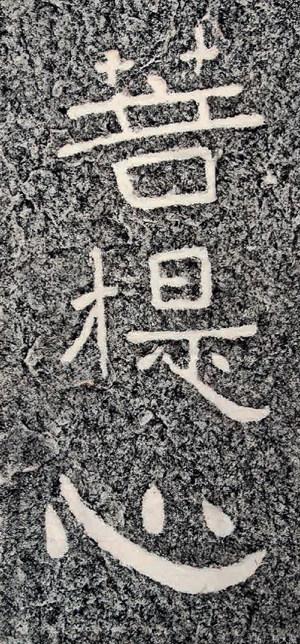

(一)楷书

山东汶上县《文殊般若经》碑,有平正雍容的楷书,得誉评为「原本隶书,出以丰腴,有一种灵和之致」,「颜真卿书本出于此风」。说明唐代平正刚劲的楷书早有前导,虽然大书法家推陈出新,但实际上整个社会的努力都是共同起作用的。碑铭节选经文二百九十七字,后部含山东北朝出现最多的九十八字段节文。经文字型较为方正,直径5cm,笔画两头有尖细的特点。其实涉县中皇山《思益经》与《十地经》中部分书手所写字体,笔画处理与此接近,但结体有些攲斜。如果将其扭正,那么可以得到与此极为相近的字型书体。兖州北齐造像记,有些笔画构成也有此碑的一些特点。但经刻一些字,笔画虽有相似处理,字型整体却呈圆形而非方形。

山东兖州既出有隶书刻经,其北齐《沙城造像记》,笔画肥致,粗细跳动很大。但实与各地摩崖刻经特别是上述涉县刻经关系密切,所以颇受重视。私人收藏《思益经六波罗蜜》小碑,迹近而略整,皆可比之于《文殊般若经碑》与涉县刻经。

(二)隶意楷书

东平海檀寺北齐、(皇建元年,五六O)的观音经碑,矩方形,正面上有三佛龛,铭《观音经》即《法华经普门品》,观音经72cm 字,似为楷书但其中又确有一些隶字。碑阴题记,灵泉寺前娄睿刻华严经碑一河清年间一字体略近。

泗水县维摩经碑乾隆年间出土于天明寺,北齐皇建二年一五六一,碑阳上有一大龛佛像下镌《维摩诘经·阿閦佛国品》节文,字径3.8cm,共十二行,行三二字,约二百六十二字一。字体被评为魏碑中的新出体,其实混融有楷有隶,且肥丰与瘦劲同在,刚柔并济。碑阳题「大齐乡老举隽修罗为孝义碑」,字径2cm,共四百四十二字,笔划均匀粗细,康有为评为魏碑中「峻朴」新出。

(三)大字楷隶

泰山《金刚经》笔画圆浑,翻挑隐于笔势之中,结体略圆而宽松。经晚清碑学提倡,已极著名。但观现场,可知笔划镌刻之深,远逾平拓的要求。必是宗教虔诚在内,刻铭才能感人。铁山《大集经》与「石颂」,字体稍小于经石峪刻字。其石面颗粒较粗,不同于泰山但亦不及附近冈山石质之特别。其经旁有题记石颂,极赞僧安道一的书法艺境。「精跨羲诞、妙越英繇」。但结合拓本而观,石颂本身的书艺,却达到了更高的水准。应为僧安弟子所书吧。

(四)大字怪隶

冈山刻经有大小字即两种《入楞伽经》。特别是大字多刻用笔极刻意装饰,结体粗犷生涩,为奇怪的装饰或浴体。

(五)楷味隶书

北响堂《唐邕写经碑记》《无量义赞佛偈》,收敛翻挑,略带楷意。笔画肥致丰腴。还有《大乘妙偈碑》之阴,及木井寺《观音经碑》等。

一六一隶书

小字隶书多为方型,方而平正、波磔挑起,写得规矩、很端正,有些字或不够有力、韵意不足。主要有北响堂石窟刻经洞三佛名及《维摩经》。南响堂《华严净行品》、涉县中皇山《思益梵天所问经》现存前一百二十一行;安阳小南海石窟中洞前(乾明元年)《华严偈》与《涅檗经偈》等及山东巨野经碑。

河北涉县中皇山刻经情况,马忠理等曾有专文,笔者亦曾整理。其书体明显两分,即隶书与魏碑或楷隶,后者又明显分为两种风格当是不同书手书丹所致,实际上还有更细致的变化。《思益经》共有四卷二十四品。序品与第二品前部被梳妆楼与石阶所压。现露出前一百二十行为隶书,刻勒均佳。「工整严谨、古雅凝重」。隶书近第二卷结束,改楷隶体又书至第三O八行为第四卷结束。其后四十行刻《十地经》。此隶书与北响堂唐邕施刻四部经、南响堂华严经均较相似。中字隶书有巨野《华严十恶经碑》,八行,行二十五字,共二百字,隶书直径llcm。其隶书标准,横捺波挑明显,字形稍扁,杂糅篆体如「壹」字,碑阴造像记为小字。小南海中窟上方题记隶书,波挑明显,字形较方甚至稍长。

此排序的两端是较标准的楷与隶,其间的环节则都有程度不同的楷隶笔意融通之处。刘涛认为其二与其三接近易通,其二之楷书《沙城造像记》、中皇山刻经为写经体,与经石峪的隶书虽然一属隶、一属楷,但是写法稍变,即可融通。尤丽与鲁大东在这一点上,较刘涛走的更远一点。他们敏锐地抓住了北齐沙城造像记,以及残件《思益经》小碑字,认为都是僧安道壹所书。论其间区别是造像碑的平面小字与摩崖大字之不同而造成。我则认为从字迹接近能否断为一人所书仍可存疑。尖山僧安所书有宽平近冈山,略紧收近铁山的情况,其间是否一人所书,仍可疑问。泰山金刚经也有前后区别,前面一小段确为圆笔,后面有数行则变成笔画波磔分明,粗细映照,字之结体须变,才能将粗细笔画悬殊的字体写成若此。总之,将很多不同字迹与书体归结为一人所书,特别是据一些相近的字而推论,仍较危险。尽管有接近处,其间差别也很大。如果说山东常见的「大空王佛」,在响堂亦刻于不修平的壁面确有可能是一人所书,但涉县小字整部佛经与山东即便是小字的节文,形态也极不相同,难说为一人之书。更何况经本内容之佛学背景一般若、华严区古唯识等一截然不同。义理倾向不一的高僧及巨官豪族与山野平民匠師之间的区别,不应在追溯书丹人的努力中简单化。当时书刻的一些特点,毋宁应将其视为时代潮流而不是个人风格。现存刻经遗迹多是僧安道壹僧团与别的僧团共同活动的结果,而非归之一人。

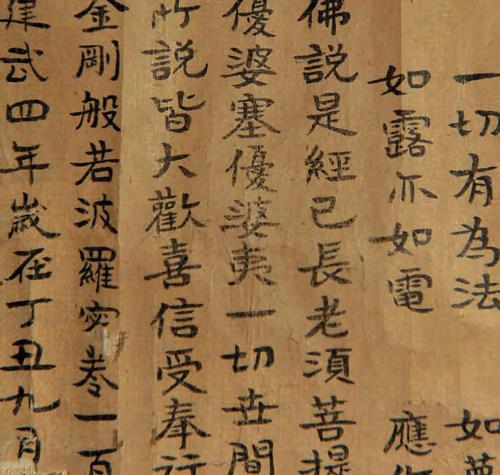

刻经与写经的关系亦不简单。敦煌本北朝写经典型者为横笔轻入重出,捺笔亦重。但此特色几不见于刻经。但颇使人吃惊者为南朝齐建武四年一四九七一 《金刚经》竞与泰山金刚经书风十分类似!而铁山《大集经》亦有日本所藏《大集经》写本的类例。一般而言,书体与内容难有较严密对应,但佛教中经典用楷隶,论疏用行草则是较为严格的守则。上例所示难道揭示出了突破写刻的「金刚经体」与「大集经体」么?但从大量实例来说,这只能是具有些许偶然的巧合。不过,从泰山《金刚经》渊源而言,南朝写经仍为不可忽视者。

石刻佛经与字径、字幅及石质的关系

整体而言,中小字变化程度较小,字径大的有变化融通。字幅的情况也区别很大。泰山有近二千平方米。恒定的字幅内,字径与字数成反比,字数多字径小,字数少字径大。崖壁面平不平,石质也决定能不能刻小字。大字字数少艺术水准层次高,即字径与艺术发挥有一定关系。

相对而言,早期北凉至东西魏,零星少量。反映经书面目,独特价值不多。隋唐辽金等,总体价值亦不太大。而北齐至隋阶段,有不同书体并存,也有会通隶楷等笔意都存在。小字刻经,隶书楷体并存。而楷中有隶意、隶中寓楷韵等笔意,价值较高。巨字与大字最高,巨字是特殊的装饰性以及刀工,但多以为书艺不若大字。相对而言,对书艺评价最高的是摩崖大字。大字流露出个性创造与最好发挥,巨字却确不如大字;书艺最高的一层是大字隶字,即洪顶等,还有葛山、泰山、铁山。其中仍可以稍分层次。即大字之中,私意以为其中略小的铁山石颂水准最高。中小字刻经中情况不能简单归纳,其中响堂般若洞内《文殊般若碑》径17cm等、刻经洞《无量义赞佛偈》径65cm。汶上县《文殊般若碑》(径5cm)等都有较好评价,观点也有不尽相同处。但整体水准参差不一。

魏碑是楷书的变化,笔画上方笔,以刀刻成的锐角,结体上略有特色。北齐至隋是书体上的变化,用笔与书体呈现融化溶合与并存。大字楷隶与魏碑很不相同,圆笔内敛,结体宽松自由,外轮廓任意不规矩。但与魏碑同属民众底层书法。不是从王羲之到颜真卿的精英书法。与写经体相比较而言,纸上的写经体应较规范,整卷抄经,字小数多,略贴近于整部以上的刻经。而大巨字刻经是抒发个性的,符合于艺术的定义,仅泰山、铁山、葛山、尖山与洪顶徂徕就有很多面目,给人以深刻印象。而中小字刻经尽管也有很多人写,也有不少面目,整体而言,是大规模生产,给人的印象不深。

又,《文殊般若碑》经名所题隶书大字,显然具北朝刻经一个重要特点。其捺笔以三笔次写出,横笔以两笔次写出,挱笔之尖也有三笔次的处理,造成强烈特别的燕尾以及较粗壮效果。此非孤例,尖山经名、洪顶山《摩诃衍碑》的「散」字也有此特征。特色既有装饰化,也有较小细之笔写较大字粗画的处理方式,铭刻则准确反映出书写特点。这些巨字佛号中横竖笔划起首多有用三笔次以上,更有强烈装饰效果,甚至被比作新疆龟兹壁画「燃臂商主」。包括巨字凿痕与飞白书的关系,已有鲁大东等较好的研究。

本文最主要观点,即了解北朝刻经的书法面貌,必须结合其石质层面的情况。中国石刻佛经时代高峰有两三次,即北朝末年与隋唐、辽代。最集中之点在房山云居寺,创自隋经唐至辽并略延后,唐代还有陕西淳化与四川安岳等一些刻经。但书法史上最具意义的是北朝山东刻经。北朝刻经主要在山东与冀南豫北,涉及石窟与摩崖、地坪、岩块等,但山东地区最大的特点或基本特征,就是在不加修整的岩石表面上进行镌刻一经碑之外一,其他地方只有很少之例。山东刻经多数节选经文的段落一泰山《金刚经》亦未刻完一。但字径大幅面或极大,用以弘法宣教及阐解基本教义,因而给人震撼的感受,效果之强烈为余地所不能及。再细分则冈山花岗岩块极坚有颗粒,铁山地坪类似。泰山与洪顶山等则为易蚀石灰岩,尤其洪顶山石面上布满似笔划的细曲蚀痕,个别处笔划极难辨识。竟然出现一字处辨识为不同字之情形。北朝刻經无疑可析为楷隶,再细分又有近楷近隶及之间,相接近联结性的诸环,还有一篇中有楷有隶的并列。但这些楷隶变化也离不开其表面岩石状况的基础。尖细的入锋与出锋,方整锐利的魏碑,在粗糙不平的石面上都是难以完成的,所以有「高古浑穆、方(字形为宽方)圆皆备」的效果。若以碑面平石上的刻经字比较,则河北与山东确有近似处。

又,大字书写超过腕臂甚至肢体活动范围,手写字或成为脚走。双钩不可少用,笔也恐非常笔。从一些经名等字上可以看到用笔一再的情况,可用小细笔写宽大字,而且出笔出划成两三尖富有装饰感。在巨大的径米大字上,横竖笔的开首以多笔完成,竞似小鸟头或手或燃臂的商主。对凿刻痕迹的细究更可分出十数种。这些刻经也被称为写经体,但北朝纸本写经典型为横与捺皆轻入重出,本为利于快捷抄经的一种手法。刻经无此状况,反而感觉慢书之沉稳。但泰山与南朝齐写本《金刚经》之隶与其有惊人相似处,虽然纸石环境条件之差别甚于平石与粗石表面。此或为前人善于利用资源,适合于不同境况之例证。