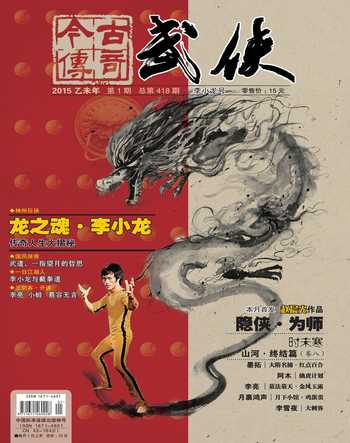

龙之魂·李小龙

梦泽

我对于任何看不顺眼的人立刻就涌现一个念头:跟他见个高下。

我不怕练过一万种踢法的人,我只怕将一种踢法练过一万次的人。

我决不会说我是天下第一,可是我也决不会承认我是第二。

人的灵魂是肉体的芽胚,死亡之日便是苏醒之时,而精神将永远存在。

“我对于任何看不顺眼的人立刻就涌现一个念头:跟他见个高下。”

1940年11月27日,龙年,美国旧金山唐人街的东华医院,一个男孩降生了,他名叫李振藩。据说父母为他取此名字,是希望他日后振兴三藩。但大多数中国人更熟悉的,是他的另一个名字—李小龙。

李小龙的父亲李海泉,是当时的粤剧名伶,所以李小龙从小就出入戏棚。在三个月大的时候,他就被人抱在怀中,充当了影片《金门女》中的“活道具”。拍完这部荧屏处女作,小龙就和家人回到香港,开始了他的童年生活。

幼年的李小龙整日顽皮好动,是家里最让父母操心的孩子。据说日据时期,五岁的小龙曾经爬到楼顶,举着拳头对着低空飞过的日机大声叫骂,把母亲何爱瑜吓得一脸苍白,而他自己却毫无惧色。

童年的李小龙还有一个特别的爱好——打架。在弟弟李振辉的记忆中,每次放学回家,小龙就会把校服一脱,换上唐装,跑到街上找对手。小龙的组织能力也强,经常聚集不良少年斗殴,很多高年级学生也不敢招惹他。李小龙有一句经典名言:“从童年到少年,我对于任何看不顺眼的人立刻就涌现一个念头:跟他见个高下。”这句话可以算是对他街头小霸王生活的完美概括。

虽然李小龙从小就爱惹是生非,但他也有弱点。据李振辉回忆,小龙自小就有鼻过敏。在他的许多影片中,都有一个招牌式的摸鼻动作,其实这一帅气的举动完全是一个美丽的误会——只因为他的鼻子不舒服。更糟糕的是,天不怕地不怕的李小龙却从小惧怕蟑螂,后来为了克服恐惧,小龙把蟑螂一只只捉起来,串成“蟑螂项链”,专门拿去套女孩子的脖子。

十三岁那年,在一次街头斗殴中,李小龙被一位学过功夫的对手轻松击倒,这一次街战失利,让李小龙陷入反思。后来在朋友的介绍下,十三岁的小龙拜咏春拳宗师叶问为师,开始学习武术。

拜师叶问后,小龙不仅经常去武馆学习,还在家拿弟弟当人肉沙包,甚至吃饭时都会捶打凳子,说是要尽快把拳头变硬。李小龙的武功进步神速,在1958年赢得了圣乔治书院西洋拳冠军。废柴不良少年李小龙,终于在他十八岁的时候,完成了一次华丽的逆袭。

但是,李小龙平日街头打斗仍然很多,家人担心他真的变成流氓少年,故让他去美国读书。于是,十八岁的李小龙漂洋过海,开始了全新的生活。

“我不怕练过一万种踢法的人,我只怕将一种踢法练过一万次的人。”

广东话有句俗语:是猛龙必过江。十八年以后,李小龙带着一百美金只身回到美国。似乎上天早就注定,这个不安分的男孩一定会闯出什么动静。

不久前还要佣人伺候的少爷,到了美国完全换了一个人。为了维持生计,他一边继续念高中,一边在餐馆打工。结束预科学习后,李小龙进入华盛顿州立大学攻读哲学。至于为何选读哲学,李小龙在1972年接受台湾报纸访问时解释道:“哲学会告诉你为了什么才活着。”

大学里的李小龙,仍然保持着一丝“烈火暴龙”的性格。那时,美国的种族歧视还普遍存在,不愿服输的李小龙只要听说有亚洲同胞被欺负,就会立刻赶去用拳头帮同胞解围。

因为对武术的热爱,1962年4月,大学二年级的李小龙在一个西雅图唐人街的地下室里,成立了第一间振藩國术馆。正是在这里,他认识了未来的妻子——前来学武的华盛顿大学医学院女学生琳达·埃莫瑞。

1964年,对李小龙来说是不平凡的一年,他作为表演嘉宾出席美国长堤空手道大赛,表演了咏春拳、蔽目粘手等功夫,他的武技惊动四座。从这里,李小龙迅速跻身美国武坛主流,也让美国人知道了,在东方还有一种叫做“功夫”的武术形式。

自长堤空手道大赛一举成名后,李小龙在功夫练习上更加努力。他曾说:“我不怕练过一万种踢法的人,我只怕将一种踢法练过一万次的人”,他的这句话,如今已成为众多武术爱好者的座右铭。

1970年,刻苦练功的李小龙背部受了重伤,医生嘱咐他乖乖卧床六个月。李小龙的行动受到限制,但他的脑子却一刻也停不下来,最终写出《截拳道之道》中的大部分文章。

李小龙创立的截拳道,是以咏春拳为母拳,并融合了拳击、击剑等武术形式,这在当时是革命性的创举。但是他的特立独行却得罪了不少咏春门人。当时,坊间流传最广的一种说法是,李小龙被咏春拳视为叛徒,叶问不再认他做弟子。

事后李小龙回港拍电影时,曾给叶问打过一通电话。电话里,小龙开门见山地问:“师父,您到底认不认我小龙是您的徒弟呀?”李小龙的话听来简单,但很难回答。叶问如果回答“不认”,未免小家子气,若是回答“当然认”,又担心其他徒弟不满,更担心外人说三道四。叶问言简意赅道:“认不认随你呀!”将李小龙踢来的“球”又踢了回去。

“我决不会说我是天下第一,可是我也决不会承认我是第二。”

大二那年,李小龙选修了一门电影鉴赏课。一次,小龙用香港电影来解释蒙太奇的作用,这让很多美国学生大为惊讶,他们原以为中国没有几部电影。当李小龙斩钉截铁地回答“当然有”的时候,却引来一片笑声,这让李小龙深感屈辱。如果说,李小龙少年时在香港拍电影是因为兴趣,那么此刻,拍电影成了一种责任。

1965年,由于长堤空手道大赛的精彩表演,李小龙得到了好莱坞电视剧《青蜂侠》第二主角加藤的角色。第二年,《青蜂侠》在全美广播频道播出,第一次出现在美国银屏的李小龙,凭借极好的身手,风头经常盖过主角范·威廉姆斯,以往中国华人在好莱坞荧幕上的小丑形象也随之改变。

在《青蜂侠》崭露头角后,李小龙在一些电影里担任小角色或武术指导,甚至还饰演了《丑闻喋血》中的同性恋杀手,但他的演艺事业始终在原地徘徊。好莱坞人才济济,单打独斗的中国人,想在这里闯出一片天地,谈何容易。

就在演艺事业低落之际,李小龙在一张便签上写下了他的目标:“要成为全美国最高薪酬的超级东方巨星”。不久后,李小龙萌生回港发展的念头。恰逢当时邹文怀甫创嘉禾,经邹诚心邀请,李小龙决意加盟。以后的事情,就是大家所熟知的经典“四部半”。

李小龙的这四部半电影都是讲述一个人如何成长的。其中《唐山大兄》、《精武门》、《猛龙过江》三部电影,一经公映就创下高额的票房记录。最令人意外的是,带有强烈抗日情绪的《精武门》竟也在日本赢得好评,可见李小龙影片的魅力,已不是政治和民族因素所能禁锢。1972年秋,美国华纳公司向李小龙抛出了橄榄枝,与嘉禾共同打造了电影《龙争虎斗》。这部影片使李小龙再次打入好莱坞,成为真正的国际巨星。

拍摄完《龙争虎斗》,正值1973年,此时的李小龙如一条横空出世的东方巨龙,向世界各地的人们传递着为尊严和理想而拼搏的精神。此时,他也终于可以有底气地说出:“我决不会说我是天下第一,可是我也决不会承认我是第二”的豪言壮语。

只是,1973年7月,李小龙准备回过头来继续拍摄《死亡游戏》时,却猝然去世了。这部他原本打算最大限度地表达自己武学思想的电影,只拍了五十分钟。

“人的灵魂是肉体的芽胚,死亡之日便是苏醒之时,而精神将永远存在。”

1973年7月21日,一条爆炸性新闻登上了所有香港报纸的头条:

当红功夫巨星李小龙,于1973年7月20日23点30分在香港伊丽莎白医院抢救无效逝世,年仅三十二岁。

这条新闻如地震一般,瞬间从港岛向世界炸开,无数人为之震惊、心碎。一时间,种种质疑的声音不断出现,甚至有报道称,李小龙未死,这一切只是对电影《龙争虎斗》的炒作。直到武侠巨匠金庸先生亲自撰写社论,人们才相信,一代功夫巨星李小龙真的离开了我们。

1973年7月25日,对世界各地的龙迷来说,是悲伤的一天。香港各界明星、名人以及两万多影迷来到灵堂,送李小龙最后一程。在灵堂上,李小龙穿着《精武门》中的那件深蓝色唐服,静静地躺在铜棺之中。灵柩之侧,琳达依照中国礼俗披麻戴孝,泣不成声。七岁的李国豪不谙世事,指着父亲的遗体喊着“Movie!Movie!”,他还以为父亲正在拍电影……

然而,李小龙入土为安后,关于他死因的猜测却丝毫没有平静。有说李小龙死于谋杀,也有说他死于练功过度,而最博人眼球的说法是,李小龙死在某女演员的家中。一时间,女演员丁佩成为众矢之的,李小龙死前种种事件也不斷被曝光:李小龙与丁佩关系暧昧;李小龙用电击法训练肌肉;李小龙死前性情暴躁,还因过度疲劳而昏迷过……

直到1973年9月24日,香港荃湾裁判署终于公布了对李小龙死因的研判结果。

法庭做出的最后裁定是,李小龙因对某种药物过敏,引致大脑水肿而死亡。也就是说,“一粒药丸”杀死了功夫巨星李小龙。

李小龙走了,他以最离奇、最潇洒的方式离开了人世,却把无数的悬念与财富留给了世人。他曾说:“人的灵魂是肉体的芽胚,死亡之日便是苏醒之时,而精神将永远存在。”时至今日,李小龙已经逝世四十一年,但他为尊严和理想而拼搏的龙之精神仍然被世界各地的人们传诵着。