青藏高原与全国气温特征及相关性分析

李鹏飞,鲁海宁,陈 莹,姜 苏

(1.南京信息工程大学,中国气象局气溶胶与云降水重点开放实验室,南京 210044;2.东海县气象局,江苏东海 222300;3.富阳市气象局,浙江富阳 311400)

青藏高原与全国气温特征及相关性分析

李鹏飞1,鲁海宁2,陈 莹3,姜 苏1

(1.南京信息工程大学,中国气象局气溶胶与云降水重点开放实验室,南京 210044;2.东海县气象局,江苏东海 222300;3.富阳市气象局,浙江富阳 311400)

利用1961—2010年青藏高原91个观测站以及全国320个观测站逐日气温资料,采用统计方法对青藏高原与全国气温变化及其相关性进行对比分析,结果表明:青藏高原与全国年均气温之间有较好的相关性;青藏高原与全国年平均气温均变暖趋势明显,其中青藏高原年平均气温的线性趋势为0.228℃/10 a,全国为0.226℃/10 a,增温幅度略低于青藏高原;青藏高原与全国年平均气温突变年基本一致,小波分析均具有3类尺度的周期变换规律,第一主周期均值均为28 a,青藏高原年平均气温周期变化显著性强于全国。

青藏高原;气温变化;相关性;小波分析;突变年

青藏高原是世界最高的高原,有着特殊的地形地貌,形成了独特的气候,且对中国、亚洲乃至北半球的大气环流和气候产生显著影响,青藏高原也是形成影响我国东部天气系统的源地之一,因此,对青藏高原气候变化的研究一直受到专家、学者的重视[1-10]。利用数理统计分析方法,研究青藏高原气温与全国气温年际变化的特征,并分析二者的相关性,对进一步了解青藏高原对全国气候变化的影响有着重要的参考价值。

1 资料与方法

所用资料均为1961—2010年全国基准地面气象观测站逐日气温资料。将青藏高原91个观测站点 (涉及甘肃、青海、四川、西藏、新疆、云南6省,见图1)年平均气温的均值作为青藏高原地区气温代表值。选取全国320个基准地面站点年平均气温的均值作为研究全国气温变化的代表值,其中包含青藏高原地区的部分观测站点。通过使用气候倾向趋势分析[11]、滑动平均、M-K突变检验分析[12],小波分析[13-14],Pearson相关性分析[15]等方法,对青藏高原地区年均气温和全国年均气温变化特征进行分析。

图1 青藏高原地区气象观测站分布图

2 青藏高原地区气温变化

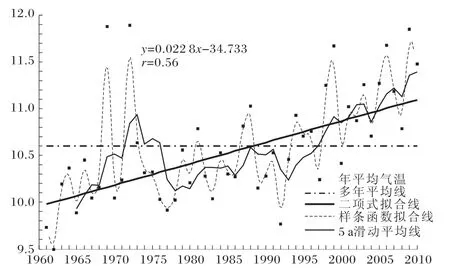

2.1 气温年际拟合变化

1961—2010年青藏高原地区年平均气温为10.6℃;最高年平均气温为11.9℃(1969年);最低年平均气温为9.5℃(1962年)。从图2可以看出,青藏高原地区气温线性趋势为0.228℃/10 a,说明青藏高原地区年均气温呈递增趋势;5 a滑动平均气温显示,1995年为近50 a气温的转折点,1995年之前气温普遍小于平均值,之后均大于平均值,表明了1995年之后青藏高原地区年平均气温明显升高,处于偏暖期。

图2 1961—2010年青藏高原地区年平均气温拟合图

2.2 气温突变及周期变化

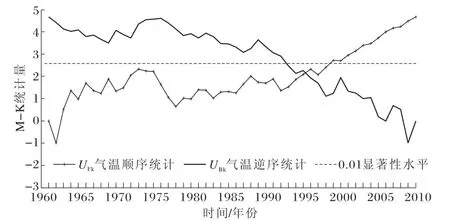

将青藏高原地区50 a年平均气温进行M-K突变检验,结果显示,1997年青藏高原地区年平均气温发生突变(图3),并通过了α=0.01的显著性检验。

图3 1961—2010年青藏高原地区年平均气温突变分析

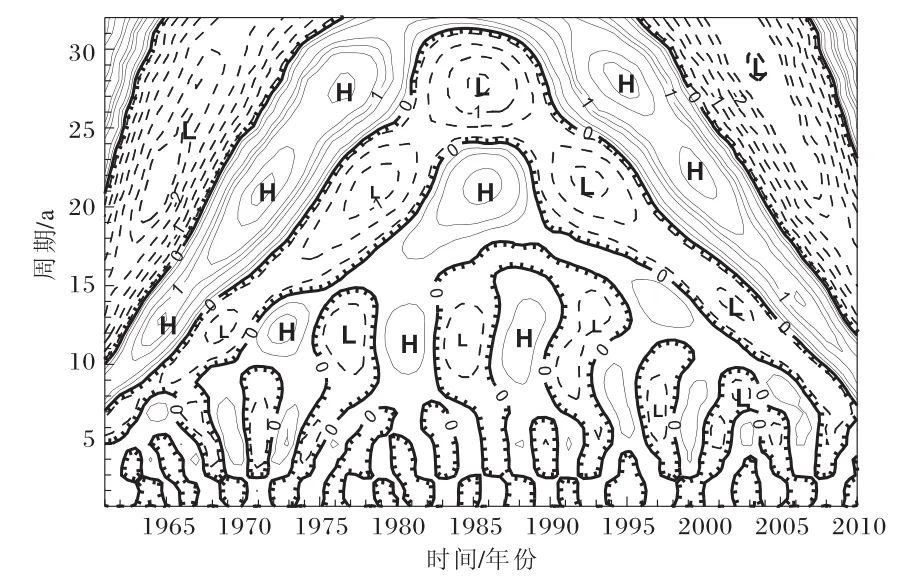

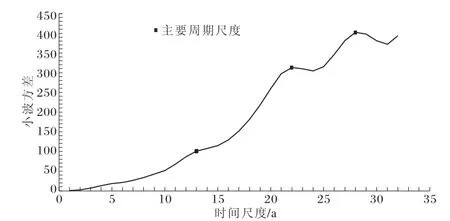

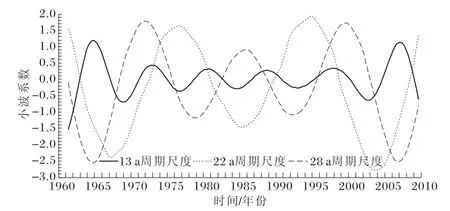

青藏高原地区50 a年平均气温小波分析结果(图4~图6)表明,青藏高原地区50 a年平均气温在时域上具有24~32 a、18~23 a、10~15 a 3类周期变化。24~32 a时间尺度上平均周期为28 a,为50 a年平均气温变化的第一主周期,具有全域性,周期性最显著,存在准2次震荡;18~23 a时间尺度平均周期为22 a,为50 a年平均气温变化的第二主周期,具有局部性,存在准3次震荡;10~15 a时间尺度平均周期为13 a,具有局部性,在1968—2003年间表现较稳定,期间存在准4次震荡。

3 全国气温变化分析

3.1 气温年际拟合变化

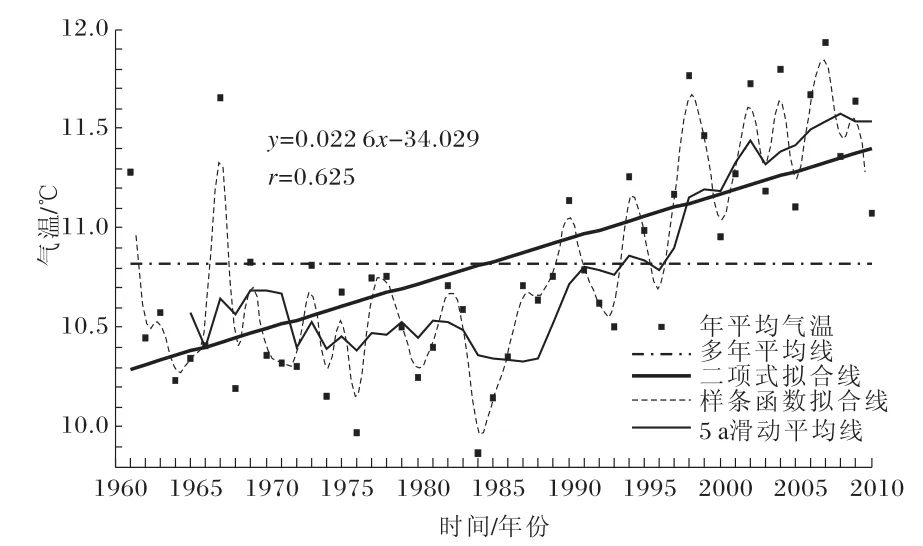

1961—2010年全国年平均气温为10.82℃;其中最高年平均气温为11.93℃(2007年);最低为9.86℃(1984年)。1961—2010年全国年平均气温线性趋势(图7)为0.226℃/10 a,说明全国年平均气温呈递增趋势;1994年为其演变的转折点。即1994年之前多负距平,1994年之后多正距平。

图4 1961—2010年青藏高原地区年平均气温小波周期分析

图5 1961—2010年青藏高原地区年平均气温小波方差

图6 1961—2010年青藏高原地区年平均气温多时间尺度特征小波实部

图7 1961—2010年全国年平均气温拟合图

3.2 气温突变及周期变化

M-K检验(图8)表明1994年全国年平均气温发生显著突变。全国年平均气温小波分析结果(图9~图11)显示,全国年平均气温在时域上具有24~32 a、15~18 a、8~10 a这3类变化周期。15~18 a、8~10 a均没有全域性,周期显著性较差,不做进一步分析。24~32 a时间尺度上平均周期为28 a,为50 a年平均气温变化的第一主周期,具有全域性,周期性最显著,存在准2次震荡。

图8 1961—2010年全国年平均气温突变分析

图9 1961—2010年全国年平均气温小波周期分析

图10 1961—2010年全国年平均气温小波方差

4 青藏高原与全国气温变化相关性

对1961—2010年全国气温与青藏高原气温进行相关性统计分析,全国年平均气温与青藏高原年平均气温的相关系数双侧假设P检验通过α =0.001的显著性检验,相关系数r=0.654,说明二者具有较好的相关性。

图11 1961—2010年全国年平均气温28 a特征时间尺度小波实部

5 结论

(1)青藏高原年平均气温总体上呈逐年递增趋势,每10 a增温约0.228℃。全国年平均气温也呈逐年递增趋势,每10 a增温约0.226℃,增温幅度略低于青藏高原地区。1995年以后二者均开始处于气候偏暖期。

(2)分析青藏高原地区与全国年平均气温突变以及周期变化规律得出,全国年平均气温突变年与青藏高原地区基本一致。青藏高原地区与全国年平均气温均具有3类时间尺度的变换规律。第一主周期均值均为28 a。青藏高原地区年平均气温周期变化显著性强于全国。

(3)分析青藏高原地区与全国气温年均值相关性得出,青藏高原年均气温与全国年均气温之间存在较好的相关性,说明青藏高原的大气环流和气候对全国气候有显著的影响。

[1] 李生辰,徐亮,郭英香,等.近34 a青藏高原年气温变化[J].中国沙漠,2006,26(1):27-34.

[2] 侯建忠,权卫民,潘留杰,等.青藏高原东北侧地区暴雨特征分析[J].陕西气象,2014(2):1 -5.

[3] 戴加洗.青藏高原气候[M].北京:气象出版社,1990:1-356.

[4] 唐国利.我国气温标准序列的趋势变化分析[C]//85-913项目02课题论文编委会.气候变化规律及其数值模拟研究论文 (第一集).北京:气象出版社,1996:196-199.

[5] 张弘,侯建忠.青藏高原东北侧干旱半干旱地区持续强降水的一种形成机制 [J].陕西气象,2008(3):1-5.

[6] 蔡英,李栋梁,汤懋苍,等.青藏高原近50年来气温的年代际变化[J].高原气象,2003,22 (5):464-470.

[7] 韦志刚,黄荣辉,董文杰,等.青藏高原气温和降水的年际和年代际变化 [J].大气科学,2003,27(2):157-170.

[8] 马晓波,李栋梁.青藏高原近代气温变化趋势及突变分析[J].高原气象,2003,22(5):507-512.

[9] 马晓波,胡泽勇.青藏高原40年来的降水变化趋势及突变的分析[J].中国沙漠,2005,25 (1):137-139.

[10] 赵燕宁,时兴合,秦宁生.青海南部地区40多年来气候变化的特征分析 [J].中国沙漠,2005,25(4):529-534.

[11] 杨诗定.湖北谷城近49 a降水变化特征分析[EB/OL].[2014-12-20].http:// www.docin.com/p-907437941.html.

[12] 张林梅,李建丽,张建.阿勒泰地区霜冻变化特征分析[J].陕西气象,2014(6):13-18.

[13] 刘春霞.广东热带气旋年际变化的小波分析[J].热带气象学报,2001,17(4):381-390.

[14] 尹继尧,朱元清,宋治平,等.Morlet小波显著性检验和精度分析在地磁场和地震活动性周期分析中的应用[J].地震学报,2011,33 (5):663-671.

[15] 米红,张文璋.实用现代统计分析方法与SPSS应用[M].北京:当代中国出版社,2000.

P468.021

:A

李鹏飞,鲁海宁,陈莹,等.青藏高原与全国气温特征及相关性分析[J].陕西气象,2015(3):28-31.

1006-4354(2015)03-0028-04

2014-12-25

李鹏飞 (1989—),男,汉族,江苏东海人,硕士研究生,从事雷电过电压防护技术与数据统计研究。

国家自然科学基金项目(41075025),江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)