经腹高频超声检查在早期异位妊娠中的应用

刘友员,陈虎军

(湖南省第二人民医院,湖南 长沙 410007)

经腹高频超声检查在早期异位妊娠中的应用

刘友员,陈虎军

(湖南省第二人民医院,湖南 长沙 410007)

目的:探讨经腹高频超声检查在早期异位妊娠中的应用价值。方法:对临床高度怀疑为异位妊娠的24例患者行经腹常规超声检查未能明确诊断但又不宜行经阴道超声检查的情况下行经腹高频超声检查。结果:11例患者经腹高频超声检查得到明确诊断,其中:显示附件区包块内卵黄囊回声6例,显示附件区包块内胚芽回声、原始心管搏动5例,13例肥胖患者未能显示附件区异常回声。结论:在早期异位妊娠诊断中,经腹高频超声检查可以做为经腹常规超声的有益补充。

异位妊娠;高频超声;超声波检查

异位妊娠是妇产科常见的急腹症,近年来发病率呈逐年上升趋势[1],超声检查对破裂型异位妊娠确诊率高,但对未破裂型异位妊娠早期诊断有一定的困难,有时虽能显示附件区囊性包块,但因未能显示卵黄囊或胚芽及原始心管搏动而不能确诊。本文对我院经腹常规超声检查仅显示附件区囊性包块的24例患者进行经腹高频超声检查,旨在寻找异位妊娠的确切依据,使患者能得到及时的诊治,减少并发症发生。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2011年2月至2013年6月我院门诊及住院患者24例为观察对象。其中:年龄20~38岁,平均27.6岁;停经37~46 d,平均41.5 d;尿HCG阳性或弱阳性;无腹痛及阴道流血;经腹常规超声检查宫内未见孕囊样声像,于附件区显示囊性包块,但未能显示卵黄囊或胚芽、原始心管搏动。

1.2 仪器与方法 检查仪器为TOSHIBA SSD-660A,扇扫探头频率为3.5 MHz,线阵探头频率为7.5 MHz。经腹高频超声检查方法:所有患者适度充盈膀胱,取仰卧位,将探头置于耻骨联合上缘腹壁加压多切面扫查,重点观察经腹常规超声所显示的附件区囊性包块内是否有卵黄囊、胚芽回声及原始心管搏动等,注意有无子宫直肠窝、髂窝、肝-肾及脾-肾间隙、肠间隙积液。

1.3 诊断标准 具有以下2项者可确诊为异位妊娠:(1)宫腔内无孕囊回声;(2)宫腔外发现混合回声包块和(或)完整的孕囊回声,并且孕囊回声内探及卵黄囊、胚芽及原始心管搏动。

2 结 果

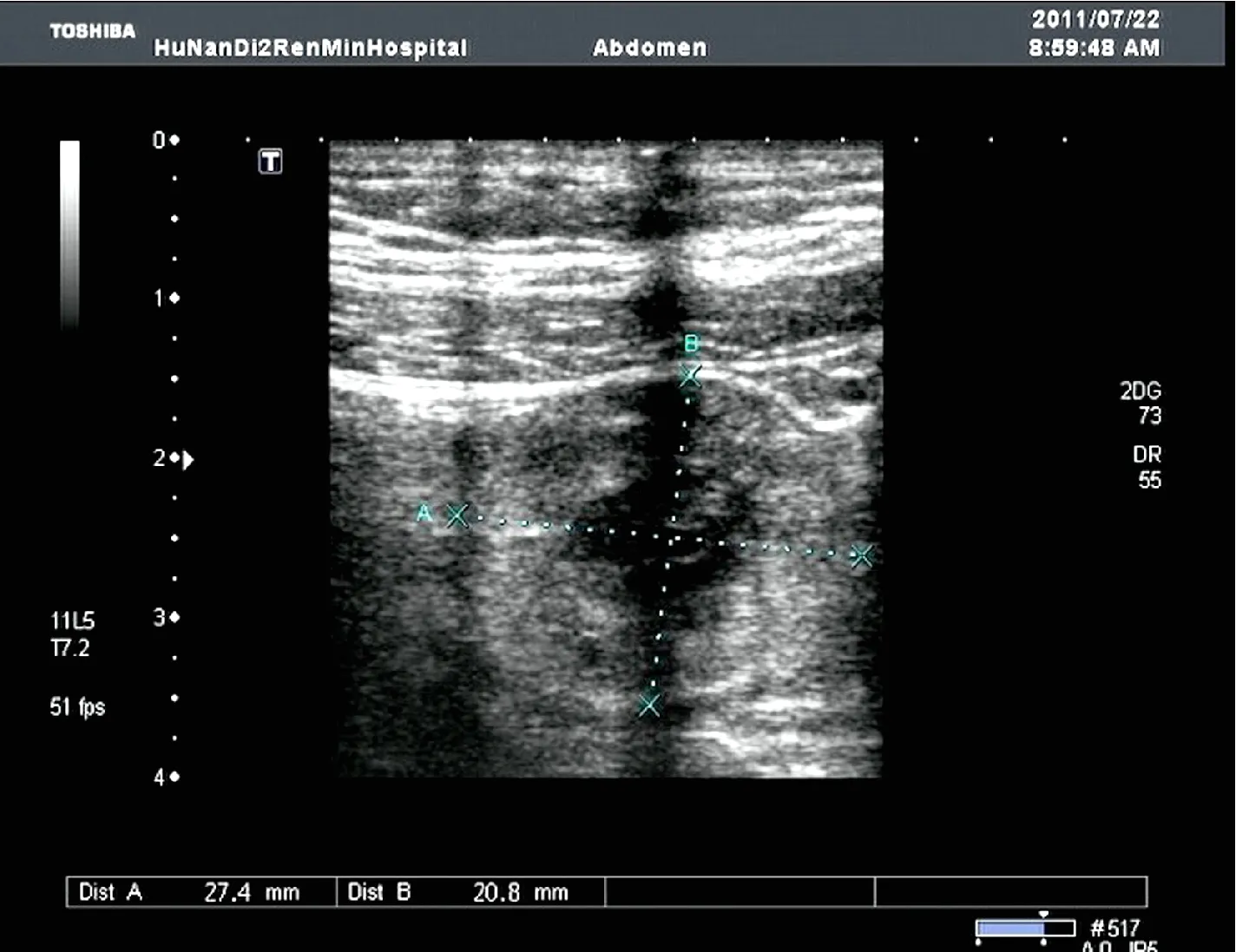

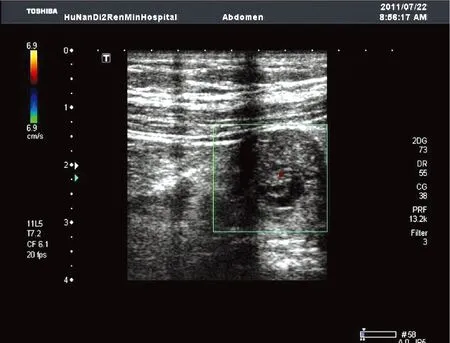

24例患者经腹常规超声检查显示附件区囊性包块,但未能显示卵黄囊或胚芽、原始心管搏动。行经腹高频超声检查,11例得到确诊,其中:显示附件区囊性包块内卵黄囊回声6例(结果见图1),显示附件区囊性包块内胚芽回声、原始心管搏动5例(结果见图2)。13例肥胖患者未能显示附件区囊性包块回声。

图1 附件区囊性包块内卵黄囊回声

图2 附件区囊性包块内胚芽回声、原始心管搏动

3 讨 论

异位妊娠是指受精卵于宫腔体外着床的妊娠,主要包括输卵管妊娠、卵巢妊娠、腹腔妊娠、阔韧带妊娠、宫颈妊娠以及子宫疤痕妊娠等,其中95%为输卵管妊娠。异位妊娠是妇产科常见急腹症,如果得不到及时、准确的诊治,则可能发生异位妊娠流产或破裂大出血,甚至危及患者生命,是孕产妇的主要死亡原因之一[2]。

异位妊娠的早期确诊主要依靠超声检查。目前常用的检查方法有经腹超声检查及经阴道超声检查。经阴道超声检查常需将探头放置于宫颈,探头频率高,分辨率高,不受腹部脂肪、肠管及瘢痕的影响,较易观察病灶内细微结构,诊断符合率高,在临床上得到广泛应用,但不适合对阴道流血、炎症、阴道畸形等患者检查[3]。由于超声分辨力与超声探头频率有较大的相关性,本文利用经腹高频超声探头频率较经腹常规超声探头频率高,分辨率高,较易显示孕囊内细微结构,如卵黄囊、胚芽、原始心管搏动的特点,对我院24例经腹常规超声检查显示附件区囊性包块,但未能显示卵黄囊或胚芽、原始心管搏动,又不宜行经阴道超声检查患者,行经腹高频超声检查、适度加压以减少探头与探测目标间距离。检查结果,11例确诊患者中6例显示附件区囊性包块内卵黄囊回声,5例显示附件区囊性包块内胚芽回声、原始心管搏动;另外13例患者经腹高频超声检查未能显示附件区异常回声,可能与探头探测距离小以及患者体型肥胖,附件区病变已超出经腹高频超声可探测的范围等因素有关。

早期诊断是异位妊娠治疗成功的关键[4]。我们认为,经腹高频超声检查较经腹常规超声检查能更早显示异位妊娠包块内的卵黄囊、胚芽及原始心管搏动,对不宜行经阴道超声检查的早期异位妊娠诊断有重要价值。

[1]王玲.异位妊娠的诊疗进展[J].中国性科学,2010,19(7):9-10, 27.

[2]乐杰.妇产科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2008:105.

[3]王纯正,俆智章.超声诊断学[M].2版.北京:人民卫生出版社,1998:391.

[4]赵静.超声检查在诊断异位妊娠中的临床意义[J].临床合理用药杂志,2012,5(11):35-35.

刘友员,13278855138@163.com

R445.1;R714.22

A

10.11851/j.issn.1673-1557.2015.01.019

http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1688.R.20141218.1421.003.html

2014-05-09)