新金属材料国家重点实验室

新金属材料国家重点实验室

依托于北京科技大学的新金属材料国家重点实验室(以下简称实验室)目前已建设有5个公共检测平台:材料性能测试平台、物理模拟系统平台、物质结构分析平台、材料制备与加工平台以及高性能计算模拟平台;4个重点研究基地:国家111创新引智基地、国家军工实验基地、中广核联合实验基地、中国铝业联合研发基地;是获得中国计量认证(CMA)和中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可的“二合一”实验室。实验室注重新材料的模拟设计-制备工艺-组织结构-综合性能-安全服役行为关系的研究,在金属材料的科学规律、制备技术与工艺、计算模拟与设计、服役评价和实验技术等5个方面进行全面深入探索。目标是发展以新金属间化合物结构材料与新金属功能材料为主的新型金属材料、新金属能源材料及先进制备技术。实验室目前拥有仪器设备共1 772台套,设备原值达8 400余万元,其中30万元以上设备43台套,具备了较完整的从材料合成、组织结构分析、性能测试到材料计算模拟与辅助设计的配套仪器设备和装置。承担着大量国内外企业、学校和科研单位的材料科学研究、性能测试、检验及分析等技术服务与咨询工作。

1 研究内容

新金属结构材料的应用基础研究 针对金属间化合物结构材料、块体非晶及亚稳材料、金属基及金属间化合物基复合材料、难变形材料等,开展新理论、新方法和新技术的研究。

新金属功能材料的应用基础研究 研究材料功能效应及其相互转换效应的物理本质,研究功能器件特性与材料成分、结构、工艺及使用条件的关系。

新金属能源材料的应用基础研究 发展新一代能源金属材料和以传统材料升级换代为目的的应用基础研究。

材料制备新技术与新工艺基础研究 揭示材料制备、成形与加工技术中关键工艺参数与材料结构组成、性能之间的内在关系,开辟材料制备、成形与加工技术创新途径,并形成先进的集成技术。

新材料计算机模拟与辅助设计 利用计算机模拟与辅助设计,对材料的成分、工艺和性能进行优化设计,合成满足实际需要的新材料。

2 学科发展

自1997年以来,实验室不断追求和探索新的学科领域和方向,强化学科建设和科学研究的交叉与融合,共主持和承担科研项目500多项,包括国家“863”计划项目42项;国家“973”计划项目29项;国家科技攀登、支撑、公关计划项目11项;国家自然科学基金杰青、优青、重大、重点、面上项目共115项;省部委重大、重点项目40项;其它国家、省部委项目110项;国际合作项目55项;实验室开放课题及访问学者基金项目130项;横向协作课题156项。共获得国家技术发明一等奖、国家科技进步奖等国家级奖励9项,省部委级奖励45项,其它奖励22项。授权国家专利172项;鉴定科研成果34项。出版和编辑学术著作41部,其中中文专著36部,外文专著5部。发表学术论文近2 000篇,其中:1 005篇被SCI收录,占论文总数的50.3%;1 196篇被EI收录,占论文总数的59.8%;121篇被ISTP收录,国际会议邀请报告82篇。IF因子大于3的文章近177篇。2011年实验室有两项科研成果入选国家“十一五”重大科技成就展参展。标志着实验室科研人员在解决国家重大需求、立足科技前沿方面的能力得到了国家与社会的广泛认可。

图1 冷轧质量分数6.5%Si高硅电工钢薄板

3 科技创新

实验室坚持前沿性、创新性、系统性、深入性和长期性的研究特色,最近5年来,科研工作取得了显著进展:

◆在加工难度大的高性能金属间化合物创新工艺基础研究中,重点发展了具有“里程碑”意义的高Nb-TiAl合金以及高硅钢(含质量分数6.5%Si)室温冷轧技术,填补了国内高硅钢产品空白。生产的高硅电工钢薄板具有优异的磁性能,且铁损更低。

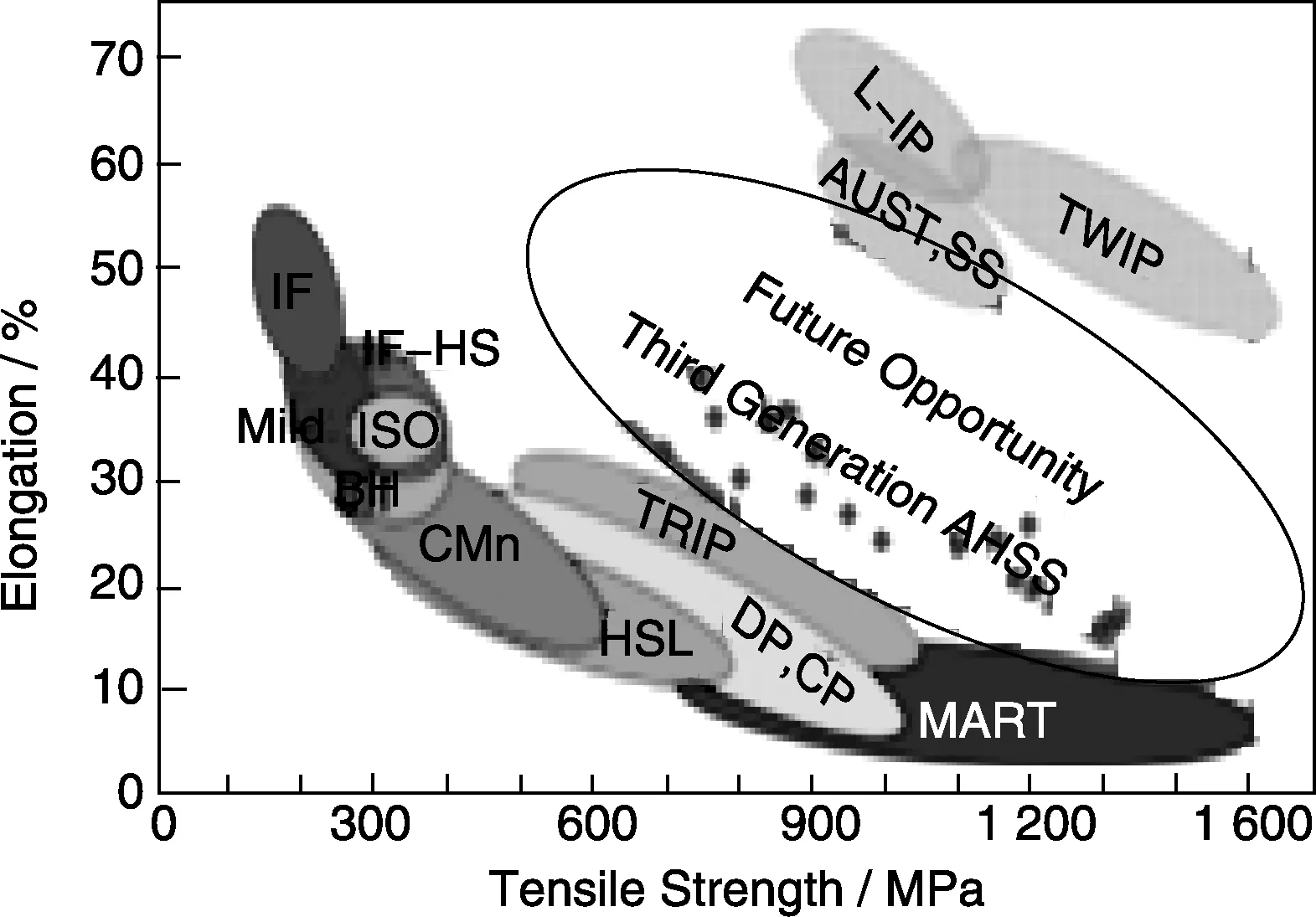

◆在基于动态转变的新一代钢铁材料创新工艺应用基础研究中,构建了比较完整的“动态转变”理论体系,创造性提出了基于过冷奥氏体形变的创新性热连轧工艺。

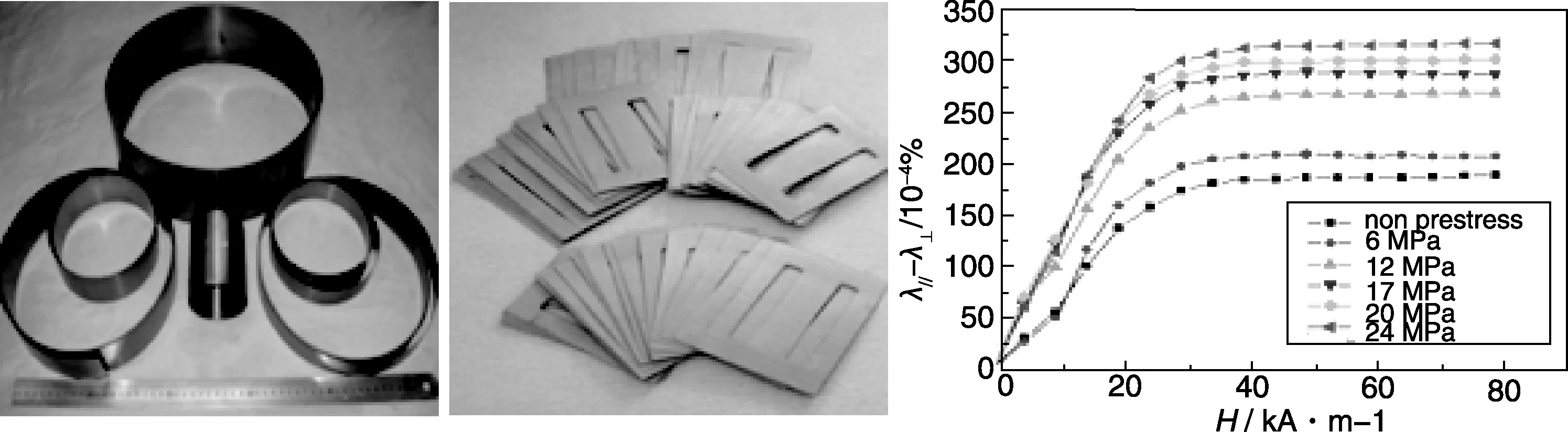

◆在巨磁致伸缩材料及应用的研究取得突破的基础上,通过成分设计和工艺实验,显著提高了Fe-Ga合金的室温塑性,并保持了合金的高磁致伸缩性能。

◆提出了高性能钎具特钢短流程制备技术,显著提高了国产钎钢和钎具的生产能力与质量。

◆在核电站用材料研发及相关部件制备工艺技术方面达到了国内先进水平,建立了完善的条件保障和技术体系,进入了核电行业材料评价系统。

图2 通过合金成分设计和创新工艺开发在第三代先进汽车用钢领域取得的进展

◆实验室主任吕昭平教授与美国橡树岭实验室合作发明的一种新奥氏体耐热不锈钢,具有高温性能好、成本低等特点,应用潜力巨大。近期又自主研发了一种适合800 ℃使用的Fe-25Ni-28Cr-3Al-1.5Nb奥氏体耐热不锈钢,抗氧化性能更加优异。

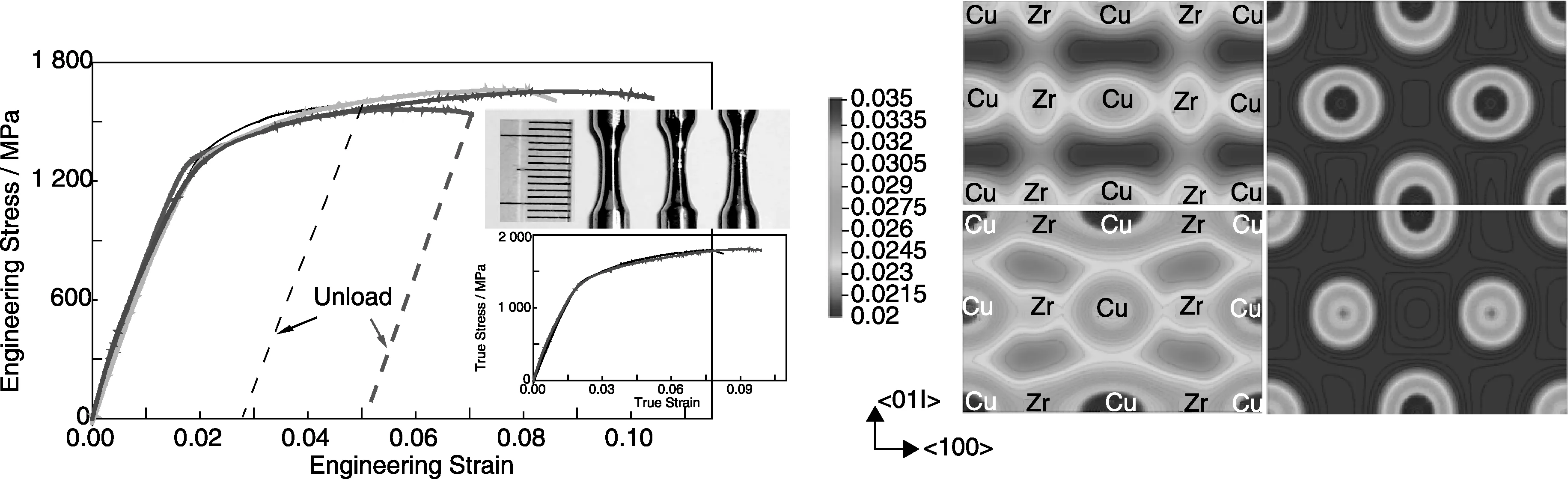

◆在大块金属玻璃(BMG)中引入“形变诱导相变”的概念,制备出了具有大拉伸塑性和加工硬化能力的BMG纳米复合材料,极具研究意义和实用价值,相关论文已经在AdvancedMaterials杂志上发表,发表后被Science期刊发文评述,同时也被NaturePublishingGroup(NPG)-AsiaMaterials评述为近期材料领域的研究焦点之一,评述中称“该论文为在其它合金体系中开发大韧塑性非晶合金材料提供了一种新的思路,并对非晶态合金材料的实际工程应用起到极大的促进作用”。

图3 FeGa合金带材与冲片样品及其在不同预压力条件下的磁致伸缩性能

图4 压水堆核电站主管道的直管和弯头

图5 具有大拉伸塑性和加工硬化能力的BMG复合材料及其强化机理

4 队伍建设

实验室通过完善人才引进、遴选、培养等竞争激励机制,树立“团队精神”和“群体意识”,强调对优秀中青年人才的吸引、选拔与培养。近年来,实验室所引进的人才不但在数量和结构上符合实验室定位与建设规划,而且具有稳定性和长效性。实验室现有固定人员67人,其中外籍院士1人,博士生导师39人,教授和研究员37人、副教授和高级工程师19人;博士学位人员占100%,50岁以下中青年研究人员占90%以上。973首席科学家4人,国家“千人计划”入选者2人,国家自然科学基金杰出青年基金获得者7人,优秀青年基金获得者2人,教育部长江学者奖励计划特聘教授8人、讲座教授1人,教育部跨(新)世纪优秀人才18人,北京市科技新星7人;共有18人兼任各种学术机构的委员、理事、理事长、秘书长,学术期刊编委等职务。为了提升年轻教师的学术水平,实验室资助8名青年教师去国外进修。同时通过教育部创新引智基地吸引了新金属材料重要研究领域和各种实验模拟方法领域的代表人物和杰出青年研究学者的组合,他们中包括美国工程院院士2名、美国矿物金属材料学会(TMS) 主席1名、TMS Fellow 2名、美国金属学会(ASM) Fellow 6名、ISI统计论文被引用次数最高的材料学家和物理学家4名。

5 人才培养

实验室自2004年独立招生以来,目前已独立培养、毕业硕士研究生9届、博士研究生7届。在研究生培养与管理工作中,实验室紧紧围绕“人才质量”这根主线,实现数量与质量、规模与结构的协调发展,推进研究生教育的制度创新、管理创新和服务创新,积极推进学生心理健康教育,开展丰富多彩的学术交流和文体活动。已有全国百篇优秀博士论文提名4人次,获奖3人次,北京市优秀博士论文1人次,北京市优秀班集体3次,校十佳学术之星11人次等一系列荣誉。同时加强学术道德建设和就业指导,毕业研究生就业率始终保持100%。

6 校企基地建设

以坚持高层次、多形式、重实效、制度化的产学研合作为方针,实验室与代表国家水平的工业企业进行合作交流,培育新的学术方向,加速实验室成果转化。目前构建有“宝钢-621所-北科大TiAl平台”、“北京科技大学-中国铝业集团公司先进铝合金材料与工艺联合研发中心”、“新金属材料国家重点实验室-首钢吉泰安新材料联合研发中心”、“北京科技大学-唐山嘉禾冶金炉料有限公司泡沫金属工程研究中心”、“新金属材料国家重点实验室-中磁科技股份有限公司联合研究中心”、整套TiAl研究平台等。

7 开放交流与合作

按照国家重点实验室开放、联合与流动的方针,利用设备及技术上的优势,坚持高层次、多形式、重实效、制度化的开放交流。为学生开阔视野与增进知识,实验室积极邀请美国宾州州立大学的Z K Liu教授、佐治亚工学院的Mo Li教授、伊利诺伊工学院的Sammy Tin教授和新加坡国立大学李毅教授等,每年定期访问基地,并为学生授课;聘请以色列本-古里安大学材料工程系Gutman教授、康奈尔大学资深教授Steven Sass等国际学科尖端专家前来授课;聘请荷兰科学院院士、著名材料科学家Jeff Th M De Hosson教授为客座教授等等。另外,实验室多年来与美国橡树岭国家实验室、田纳西大学、宾夕法尼亚州立大学、英国谢菲尔德大学等知名材料研究机构建立了合作关系;在实验室非晶涂层、磁性功能材料、高铌钛铝合金、高性能结构钢等重点项目领域与美国宾州州立大学等知名院所联合申请课题。

2011年实验室与《中国材料进展》杂志社联合承办了首届“国际新材料发展趋势高层论坛”;2011年吕昭平主任负责的教育部高等学校学科创新引智计划(111计划)顺利结题,评为优秀,继续滚动;2012年林均品教授和国际TiAl合金界权威人士Y W Kim博士共同组织了“Gamma (TiAl) Alloy Technology 2012”,这是该领域最高规格的学术会议,首次在中国举行;2014年实验室引进千人计划获得者李默教授;与塔塔钢铁公司成立联合研究中心,聘任Dr. Bhattacharjee为实验室客座教授。

(新金属材料国家重点实验室供稿)