从2014年度美国最高法院判例看知识产权案件中的程序问题

金海军

一、前言

美国最高法院是按开庭期来统计每一年度的判例,而每一年度的开庭期是指当年的10月至次年的10月。因此,2014年度开庭期应当由2014年10月算至2015年10月。但是依照惯例,在2015年6月底之后,最高法院即不再对新的案件进行开庭和宣判,直至2015年10月开始2015年度的开庭期。因此,在2015年6月底之前就可以看到美国最高法院在2014年度所判决的全部案件了。2014年度最高法院判决的大明星,毫无疑问是在该年度开庭期行将结束的2015年6月所做的关于同性婚姻合法化的判决。①Obergefell v.Hodges, 576 U.S.__ (2015)。最高法院在本案中虽然以5:4的结果确认了同性婚姻在全美国具有合法性,但保守派与自由派大法官在这一问题上形成了尖锐对立。比如,该案的法院判决不过33页,而反对意见加起来有64页。不过,2014年度也有诸多知识产权案件的判决,值得进行分类整理,并予以介绍和评析。

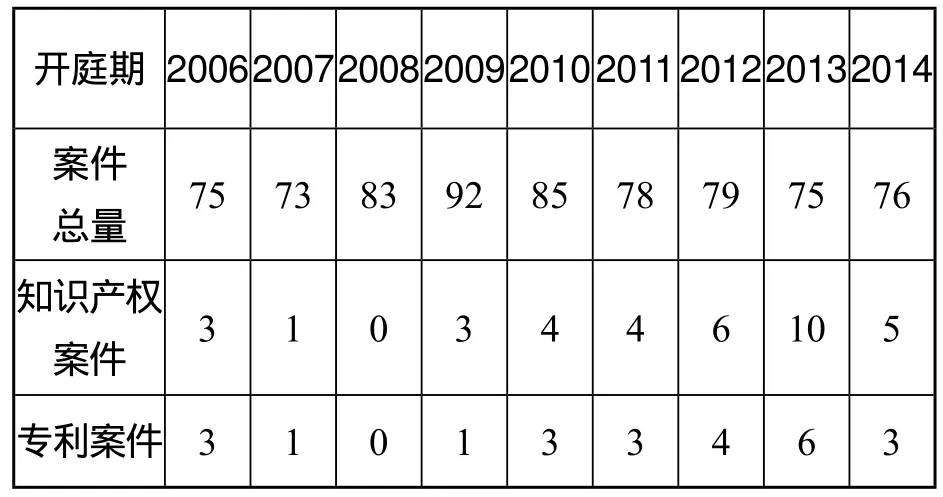

美国最高法院作为联邦最高司法机关,在过去十年间,越来越注重受理知识产权案件,特别是专利案件。这一趋向甚至被人称为最高法院在专利案件上的全面回归,②金海军:《美国最高法院2013年开庭期知识产权判例解析》,载《知识产权》2014年第10期,第90-107页。直接的证据就是,在最近十年来,在每年度案件数量总体基本不变的情况下,最高法院所判决的知识产权案件,特别是专利案件的数量却在稳步上升。在2013年开庭期,最高法院判决的知识产权案件数量更是达到破纪录的10件,其中专利案件就有6件。在2014年开庭期,最高法院判决的全部案件是76件,而知识产权案仍高达5件,其中专利案3件。2014年度的知识产权案判决,虽然从数量上看并没有突破上一年度,但仍然与此前三四年的数量持平(参见表1)。这也反映出,在年度判决总量基本不变的情况下,美国最高法院判决的知识产权案件数量已经达到其峰值,而今后较长一个时期内或许将保持边际值,即每年5件左右。

表1 美国最高法院各开庭期所判决案件总量与知识产权案件数量(2006—2001144年)单位:件

根据判例法体系,美国最高法院对知识产权案件所作的判决,就是最新的司法判例,对各联邦巡回上诉法院和地区法院具有约束力。这些判例为相关法律问题确立了新的规则(doctrine)③“doctrine”作为法律术语,在不同语境下有不同的含义,以至于很难用一个中文术语完全对应,例如在国内被翻译为“原则”、“学说”、“理论”等皆有。参见薛波主编《元照英美法词典》(缩印版),北京大学出版社2013年版,第430页,doctrine条目。但是,在美国法律体系中,它是指由法官在判例中所确立和发展的规则(judge-made rules),区别于由立法机关所确立的制定法规则(statutory rules)。和司法解释,除非美国国会通过立法加以修正或者推翻,否则,它们就是有效的。因此,最高法院的每一判例都有其特殊的重要意义,值得研究。而2014年开庭期的这5份知识产权判例,还表现出某些共同的特点。这些判例当中,大部分涉及知识产权与程序法之间的问题。例如,Hana Bank案的法律争议是,商标合并问题是否属于事实问题,从而应由陪审团来决定;B&B案涉及的问题是,商标异议程序中就混淆性近似所作的裁决是否对侵权诉讼具有约束力,即是否适用争点排除规则;Teva Pharmaceuticals案同样涉及类似的问题,即关于专利权利要求解释的相关事实是否属于应由陪审团决定的事实问题,从而在上诉时应当适用“明显错误”审查标准,等等。可以说,最高法院通过2014年度的知识产权判例透露了这样的信号:应认真对待知识产权案件中的程序问题。

二、商标合并问题属于应由陪审团裁决的事项

(一)Hana Financial,Inc.v.Hana Bank案基本案情

该案当事人均系在美国向个人提供金融服务的企业。一方是Hana Bank(该银行的中文名称为“韩亚银行”)及其母公司Hana Financial Group(韩亚金融集团)。该企业成立于1971年,在韩国最初被称作韩国投资金融公司。1991年,该企业变更为“Hana Bank”,并且开始在韩国使用该名称。1994年,这家企业设立了一个机构,称为Hana海外韩国人俱乐部(Hana Overseas Korean Club),为韩国侨民提供金融服务,并专门在美国投放此类广告。这些广告使用的是“Hana Overseas Korean Club”的英文和韩文名称,并包含“Hana Bank”的韩文名称及其“跳舞人”形象标记。2000年,Hana海外韩国人俱乐部的英文名称更改为“Hana World Center”(Hana世界中心),2002年再度更改为“Hana Bank”的名义在美国开业,这是韩亚银行在美国的第一家实体机构。

Hana Financial, Inc.(Hana金融公司)于1994年在美国加州成立。它在1995年开始使用该名称并且应用于其商业活动中。1996年,它在金融服务业上获得一项联邦商标注册,商标的标识是一个金字塔的图形加上“Hana Financial”文字。

2001年,韩亚银行试图注册“Hana Bank”但未能成功,部分原因是由于Hana金融公司已经注册了 “Hana Financial” 商标。2002年,韩亚银行还是以“Hana Bank”之名在纽约开业。

2007年,Hana金融公司以韩亚银行的“Hana Bank”侵犯其“Hana Financial”注册商标为由提起诉讼。韩亚银行则依据商标合并(trademark tacking)规则,主张其使用相关名称在先,享有优先权。联邦地区法院在一审时做出了支持原告的简易判决,但第九巡回上诉法院认为,在该案中存在涉及优先权的事实问题,撤销了一审判决,发回重审。地区法院对该案进行重审,改由陪审团对侵权问题做出裁决。地区法院就何谓商标合并,向陪审团给出指示。最终,陪审团做出了有利于被告的裁决。在上诉过程中,第九巡回法院维持该一审判决,认为商标合并问题是一项具有高度事实敏感性的调查(highly fact-sensitive inquiry),从而应当由陪审团决定。

但是在其他巡回上诉法院也有判决认为,商标合并是一个法律问题(question of law),从而应当由法官决定。例如联邦巡回上诉法院的Van Dyne-Crotty, Inc.v.Wear-Guard Corp.案、④926 F.2d 1156, 1159 (Fed.Cir., 1991).第六巡回上诉法院的Data Concepts, Inc.v.Digital Consulting, Inc.案。⑤150 F.3d 620, 623 (CA6 1998).

鉴于上诉法院之间存在分歧,最高法院决定发布调卷令,受理该案申诉。

(二)判决结果与依据

最高法院于2014年12月3日开庭审理该案,2015年1月21日做出判决。索托马约尔大法官撰写全体一致意见:维持第九巡回上诉法院的判决。

该案的争点是:在特定案件中认定前后两个商标是否构成商标合并的问题,应当由法官还是陪审团来决定?最高法院认为,由于商标合并问题需要从普通购买人或者消费者的角度加以调查,故应当由陪审团来决定。其理由如下:

第一,下级法院已经认定,如果两个商标被认为构成“法律上的等同”(legal equivalents),就是指它们“产生了相同的、持续的商业印象”(same, continuing commercial impression)。⑥Van Dyne-Crotty, Inc.v.Wear-Guard Corp.926 F.2d 1156, 1159 (Fed.Cir., 1991).而“商业印象”则“必须从消费者的眼光来加以观察”。⑦DuoProSS Meditech Corp.v.Inviro Medical Devices, Ltd., 695 F.3d 1247, 1253 (Fed.Cir., 2012).若相关争议就是关于普通人将如何做出评估,则该争议的适当裁决者通常就是陪审团,他们可以给出具有事实敏感性的答案。⑧United States v.Gaudin, 515 U.S.506, 512 (1995).

第二,上诉人主张商标合并是一个法律问题,从而应当由法官来决定,为此提出了四大理由。但是最高法院一一予以反驳,认为这些理由均不成立。这四大理由是:

(1)上诉人认为,“法律上的等同”标准涉及的是一种法律标准。最高法院认为,这种见解或许正确,但是,“这种混合了事实与法律的问题,通常是由陪审团来决定的。”⑨Ibid.任何对于陪审团可能不适当地适用相关法律标准的顾虑,可以由法官对陪审团给予细致指示的做法而加以克服。

(2)上诉人主张,对商标合并的认定,是以一种独特的方式产生了新的法律,故必须交由法官来做出此类认定。但最高法院认为,上诉人对此并未提供证据予以支持。

(3)上诉人担心,如果将商标合并问题交由陪审团决定,商标制度所要求的可预见性就会丧失。最高法院认为,上诉人未提供理由,说明为什么对商标合并就要作区别对待,而在诸如民事侵权、合同和刑事司法等领域,陪审团就可以回答决定性的事实问题,或者决定性地将法律标准适用于事实。

(4)上诉人提出,在一些案件中,比如法官审判(bench trial)、简易判决(summary judgment)等,都是由法官来解决有关商标合并争议的。最高法院对此认为,这些情形并不能否定本院的结论,即在陪审团审理(jury trial)的案件中,且案件处理既不采用简易判决也不是作为法律问题的判决(judgment as a matter of law),商标合并问题就应当交由陪审团来裁决。

三、商标无效程序中关于混淆性近似的认定对于同一商标的侵权诉讼具有争点排除的效力

(一)B&B Hardware Inc.v.Hargis Industries, Inc.案基本案情

该案双方当事人都是生产、销售螺栓(fasteners)的企业,其中,B&B五金公司(B&B Hardware Inc.)生产的螺栓主要是用于航空工业,而Hargis实业公司(Hargis Industries,Inc.)生产的螺栓主要用于建筑行业。Hargis公司向美国专利商标局(USPTO)申请注册商标“SEALTITE”,但B&B公司以该商标与自己的注册商标“SEALTIGHT”构成近似为由提出异议。商标审判与上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board,以下简称TTAB)对此做出裁决,认为被异议商标“SEATITE”不得注册,理由是它可能导致与已注册商标混淆。对于该裁决,Hargis公司并未向法院起诉,以寻求进一步的司法审查。与此同时,B&B公司在联邦地区法院对Hargis公司提起侵犯商标权之诉。就在法院对于涉案商标是否可能构成混淆作出裁判之前,TTAB公布了它的前述裁决。B&B公司遂向法院提出动议,因TTAB的裁决具有争点排除效力(issue preclusion effect),故Hargis公司不得再对涉案商标存在混淆可能性的这一结论提出争议。但是,联邦地区法院以TTAB并非《美国宪法》第3条所规定的法院(Article III court)⑩《美国宪法》确立了分权与制衡原则,故其第1条至第3条分别规定了联邦的立法权(国会)、行政权(总统)和司法权(最高法院)。根据《美国宪法》第3条所设立的法院就只是美国最高法院、巡回上诉法院和联邦地区法院;而联邦行政机关所设立处理相关争议的机构,例如国际贸易委员会(ITC)审理337调查案件的机构、美国专利商标局处理专利复审的专利审判与上诉委员会(PTAB)以及本案所涉及的TTAB,虽然行使的是准司法机构的职权,并且其官员被称为行政法官(administrative judge),但是,它们并不属于《美国宪法》第3条设立的法院系统。为由,拒绝原告的主张。在该案的侵权诉讼中,陪审团认为涉讼商标不存在混淆的可能性,最终做出了有利于Hargis公司的裁决。

B&B公司向第八巡回法院提起上诉。尽管上诉法院认为,商标评审机关所作裁决可以成为争点排除的依据,但是,合议庭的多数意见还是维持了一审判决。其理由有三:(1)TTAB与第八巡回法院在评估商标混淆可能性时所考虑的因素并不相同;(2)TTAB对于涉案两个商标在发音、字形方面强调过多;(3)在TTAB程序中承担举证责任的是Hargis公司,而在地区法院审理该案时,应由B&B公司承担举证责任。

该案件遂又上诉至最高法院,并获得受理。

(二)判决结果与依据

最高法院于2014年12月2日开庭审理该案,2015年3月24日做出判决,以7∶2的结果,撤销第八巡回上诉法院的判决,发回重审。阿利托大法官撰写法院判决,罗伯茨首席大法官以及肯尼迪、金斯伯格、布雷耶、索托马约尔和卡尔根大法官加入法院意见。托马斯大法官撰写了反对意见,斯卡利亚大法官参加该意见。法院判决的依据如下:

第一,商标行政机关所作的裁决可以作为争点排除的依据。最高法院的判例表明,当国会授权行政机关处理争议时,“法院应当认为,国会已经立法,意图将其裁决适用于争点排除,除非另有明显的相反的立法意图。”[11]Astoria Fed.Sav.& Loan Assn.v.Solimino, 501 U.S.104, 108 (1991).这反映了最高法院长期以来的观点,“若行政机关行使司法职责而来解决提交给它的争议,并且当事人有充分的机会提起诉讼的,法院应当毫不犹豫地适用一事不再理原则(res judicata)。”[12]University of Tenn.v.Elliott, 478 U.S.788, 797-798 (1986) 。其中引用United States v.Utah Constr.& Mining Co., 384 U.S.394,422 (1966)案。《判决第二次重述》[Restatement (Second) of Judgments]的解释是:除了一些例外情形,“根据一事不再理原则,由行政机关所作的一份有效的终局裁决与法院所作的判决具有同等效力。”[13]Restatement (Second) of Judgments §83(1), at 266.

第二,作为联邦商标法的《兰哈姆法》(Lanham Act),无论其文本还是结构均不否定这样的“推定”,即如果符合争点排除的一般要求,则TTAB的裁决就具有争点排除的效力。该案与Astoria案不同,后者是以穷尽行政程序作为向法院起诉的前提条件,因此,对于行政机关裁决赋予争点排除效力,就使得司法诉讼“严格来讲只具有形式意义”(strictly pro forma)。[14]Astoria Fed.Sav.& Loan Assn.v.Solimino, 501 U.S.104, 108, 111 (1991).相反,该案涉及的商标注册是确定不同权利的另一种程序。

第三,认为该案关于商标注册的裁决不符合争点排除的一般要求,这一主张的理由不成立。尽管有许多涉及商标注册的裁决并不符合这样的一般要求,但并不是所有此类裁决均不符合。

(1)与第八巡回法院所认定的相反,商标注册程序和法院的侵权诉讼,两者适用的都是相同的关于混淆可能性的标准。在判定是否具有混淆可能性的问题上,TTAB与第八巡回法院所采用的那些要素并不存在根本性区别,而更为重要的是,相关制定法规则的关键性用语在本质上是相同的。

Hargis公司提出,两个机关所采用的标准存在区别。有关商标注册的规则要求确定两个商标之间是否彼此“相近似”(resemble),[15]15 U.S.C.§1052(d).而有关侵权的规定则是指向“在商业中使用的”(use in commerce)商标。[16]15 U.S.C.§1114(1).虽然TTAB与联邦法院所考察的不一定是相同使用的商标,但是,这并不意味着TTAB在商标的使用上采用了不同的标准。如果商标所有人是以与注册申请时所提到的相同方式使用该商标,则TTAB在确定有关混淆可能性的问题时,就采用了与联邦法院在侵权案件中所采用的同样的标准。同理,第八巡回法院认为,之所以不适用争点排除规则,是因为TTAB的标准更加偏重于商标的“发音和字形”方面,这同样是错误的。

(2)TTAB与联邦法院采用不同的程序,这也只是意味着,争点排除规则在有些情况下确实不适用,但并不能因此认为,争点排除规则在任何情况下一概不适用。在该案中,没有直接理由可以对行政机关程序“的质量、广泛性和公平性表示怀疑”。[17]Montana v.United States, 440 U.S.147, 164, n.11 (1979).在很大程度上,它们与联邦法院的程序是完全相同的。因此,与第八巡回法院所持结论恰恰相反,在TTAB程序中需要承担举证责任的是对商标注册提出异议的一方当事人,即B&B公司,并不是Hargis公司,而这正好与在侵权诉讼中承担举证责任的当事人相同。

(3)Hargis公司认为,如果适用争点排除规则,那么在商标注册上的利益相比于后来在侵权诉讼中所涉及的利益,就显得过低。这一观点是错误的。若商标注册遭到异议,就使人们有充分的理由认为,双方当事人将认真对待此事。国会已经创设了一套较为完备的注册程序,其中规定了许多重要的权利,并且通过全面的审查加以保障。这就确保有关商标注册的裁决具有足够的份量,从而可以适用争点排除规则。

四、与专利权利要求解释相关的事实属于事实问题,在上诉时适用“明显错误”之审查标准

(一)Teva Pharmaceuticals USA, Inc.v.Sandoz, Inc.案基本案情

梯瓦制药美国公司(Teva Pharmaceuticals USA, Inc.)拥有一项专利,包含一种用于治疗多发性硬化症的药物“Copaxone”的制造方法。该药品的活性成分称作“copolymer-1”,是由大小不同的分子组成。相关权利要求对该活性成分的描述是包含“重量在5-9千道尔顿的分子”(a molecular weight of 5 to 9 kilodaltons)。山德士公司(Sandoz, Inc.)等企业想要销售Copaxone药品的一种通用名称药(generic version)。梯瓦公司遂起诉它们侵犯专利权。山德士公司则以该项专利无效为由提出抗辩。《美国专利法》规定,权利要求应当“专门指出并且明确主张申请人视之为其发明的对象”。[18]判决书的原文是a claim “particularly point out and distinctly claim the subject matter which the applicant regards as his invention”。法律依据是美国《专利法》第112条第2款的规定:专利说明书在最后部分必须“提出一项或多项专门指出并且清楚声明的权利要求,其对象为申请人所指认的发明”, 35 U.S.C.§112-2。相关判例参见Nautilus, Inc.v.Biosig Instruments, Inc., 572 U.S.___ (2014)。对该案件的介绍,参见金海军:《美国最高法院2013年开庭期知识产权判例解析》,载《知识产权》2014年第10期。山德士公司据此认为,“重量在5-9千道尔顿的分子”一语就没有满足这一条件。因为分子重量有三种计算方法:在活性成分copolymer-1中最普遍的分子的重量;所组成各分子加总后的平均重量;按重量大小加权后的平均重量。联邦地区法院采纳了相关专家证言,认为根据该领域普通技术人员的理解,该权利要求所称的“分子重量”就是按第一种方法计算所获得的重量,因此,该权利要求足够明确。法院最终认定该专利有效。[19]810 F.Supp.2d.578, 596 (2011).

案件上诉到联邦巡回上诉法院,而上诉法院的意见则相反,认为该权利要求不够明确,从而宣告专利无效。[20]723 F.3d.1363, 1369 (Fed.Cir., 2013).在此过程中,上诉法院就地区法院对权利要求所作解释的各个方面,包括地区法院所确认的相关附属事实(subsidiary facts),进行了重新审查(reviewed de novo)。[21]723 F.3d.1363, 1369, 1737 (Fed.Cir., 2013).而在另一案件中,联邦巡回上诉法院更是以全席审理(en banc)形式,确认了对于地区法院就专利权利要求所作解释应当进行重新审查(de novo review)。[22]Light ing Ballast Control LLC v.Philips Electronics North Am.Corp., 744 F.3d 1272, 1276-1277 (Fed.Cir., 2014).

但是,最高法院于20年前在Markman v.Westview Instruments, Inc.案[23]517 U.S.370 (1996).中认为,专利权利要求“是专利文件的一部分,是用来定义专利权利范围的”,“对一项专利,包括在权利要求当中的技术用语的解释”并不是由陪审团,而是“专门”归由“法院”来决定。[24]Id., at 372.因此,最高法院对该案发出调卷令。

该案需要解决的问题是:上诉法院在对地区法院解决基础性事实争议的裁决进行审查时,应当采用何种标准。究竟是像对于法律问题的“重新”(de novo)审查标准来审查地区法院的事实认定呢?抑或是像在其他案件中对于事实问题审查的“除非有明显错误”(unless clearly erroneous)标准?

(二)判决结果与依据

最高法院于2014年10月15日为该案举行口头辩论,2015年1月20日做出判决,以7∶2的结果撤销了联邦巡回上诉法院的判决,发回重审。布雷耶大法官撰写法院判决,罗伯茨首席大法官以及斯卡利亚、肯尼迪、金斯伯格、索托马约尔、卡尔根大法官参加该意见;托马斯大法官撰写反对意见,阿利托大法官附之。

最高法院认为,对于地区法院在专利权利要求解释过程中就相关事实问题所作的决定,联邦巡回上诉法院在进行审查时,应当采取“明显错误”审查标准,而不是“重新”审查标准。理由如下:

第一,《联邦民事诉讼规则》第52(a)(6)条规定,除非存在“明显错误”,否则,上诉法院“不得撤销”地区法院所作的“事实认定”( findings of fact)。这对上诉法院而言,是一项明确无疑的义务,既没有规定例外,也未将某类事实认定排除在外。因此,这一规则既适用于相关附属事实,也适用于最终事实。对此,Markman案既没有创设也不主张有这样的例外。最高法院在Markman案中认为,权利要求解释这个最终问题是归法官而不是陪审团来裁决的,[25]Ibid.但是,它并没有因此就上诉法院对事实问题的审查标准而创设例外。实际上,最高法院在该案中指出,法官在解释专利权利要求时,其工作就非常类似于法官对其他书面文件诸如契据和合同的解释。对书面文件的解释常常被认为是一个“纯粹的法律问题”,至少在该书面文件是使用“平常含义”(ordinary meaning)之用语时,就是如此。[26]Great Northern R.Co.v.Merchants Elevator Co., 259 U.S.285, 291 (1922).但是,如果书面文件使用了“并非通常理解意义上的专业用语”(technical words or phrases not commonly understood),则该等用语就会发生事实性争议(factual dispute)。如果这样,外部证据就有助于“为一种行业或地方性习惯用语提供证明”(establish a usage of trade or locality)。[27]Id., at 292.在此情况下,“对事实问题的确认”就先于“解释的功能”。[28]Ibid.

最高法院在Markman案中也承认,法院在解释专利权利要求的过程中,有时也必须解决相关附属事实争议;《联邦民事诉讼规则》第52条要求上诉法院以“明显错误”标准来审查该类争议。在专利案件中采用这一标准“尤其”重要,因为地区法院(即一审法院)的法官是主持并且听取了案件审理的全过程的,相比于上诉法院的法官,一审法官有更多机会去“熟悉特定的科学问题和原理”,[29]Graver Tank & Mfg.Co.v.Linde Air Products Co., 339 U.S.605, 610 (1950).相反,上诉法院的法官只是阅读案件的书面记录或者有时甚至仅仅是阅读当事人所提交的那部分案件记录。

第二,相反的主张并不成立。山德士公司提出,将“事实”与“法律”问题相区分可能存在困难,而是应当像联邦巡回法院那样,由上诉法院对地区法院的权利要求解释从整体上进行重新审查,这比采用两套审查标准更为简单可行。最高法院认为,上诉法院一直以来就能够区分事实问题与法律问题,并且,联邦巡回法院将事实认定与法律结论同等对待的做法,已经给其自身带来了更大的复杂性。山德士公司又提出,“明显错误”审查标准将使得案件处理缺乏统一性。但是最高法院认为,无论联邦巡回法院还是山德士公司都没有表明,因相关事实认定上的差异而导致在权利要求解释上的意见分歧会经常发生,故,此论也不成立。

第三,接下来的问题是,在权利要求解释中对相关附属事实的认定进行上诉审查时,应当如何适用“明显错误”标准?若地区法院只是审查了专利的内部证据(evidence intrinsic to the patent),[30]专利的内部证据是指专利权利要求、说明书等书面文件。则法官所作认定就只是一个在法律上的认定,因此,上诉法院可以对权利要求解释进行重新审查。但是,如果地区法院需要借助外部证据(extrinsic evidence),以便理解诸如在相应时期的相关技术用语或者其科学背景,而当事人对此产生事实性争议的,那么,这就需要法院根据其对相关附属事实的认定,从而对权利要求做出解释。虽然最终的权利要求解释仍然是一个法律结论,上诉法院可以进行重新审查,但是,如果要推翻地区法官就基础性事实争议所作的裁决,上诉法院就必须认定,该法官在认定这些事实时犯有明显错误。

第四,在该案中,地区法院做出的是一个事实认定,就该领域普通技术人员如何理解用色谱图数据曲线所反映的分子重量时,采信梯瓦公司的专家证言,并因此拒绝了山德士公司专家所作的与此相反的解释。基于这一事实认定,地区法院得出法律结论,认为图1并没有损害梯瓦公司的主张,即在其权利要求中所称的分子重量是指用第一种方法计算所得的分子重量。联邦巡回法院在审查地区法院的裁决时,不同意梯瓦公司专家的解释,但它并不认为地区法院存在“明显错误”。因此,联邦巡回法院未以地区法院存在明显错误为由而对其事实认定进行审查,这一做法是错误的。

图1 Teva Pharmaceuticals v.Sandoz案判决附图

五、在引诱侵权之诉中,善意相信一项专利无效并不构成抗辩事由

(一)Commil USA, LLC.v.Cisco System, Inc.案基本案情

Commil美国公司(Commil USA, LLC.)的专利涉及一种实现短距离无线网络的方法。假定一家公司的总部或者大学校园采用一个中央无线系统(Wi-Fi网络),而该系统想要在更大区域内覆盖网络,就需设立多个基站,以便用户可以在该区域内移动而仍保持联网状态。Commil的专利就是为设备与基站之间提供一种更为快捷和稳定通信的方法。[31]Commil专利的权利要求详见联邦巡回上诉法院的判决,720 F.3d 1361, 1364-1365, 1372 (2013).思科系统公司(Cisco Systems, Inc.)是著名的无线网络设备制造商和销售商。2007年,Commil公司在德州东区联邦法院提起诉讼,指控思科公司制造和使用网络设备侵犯其专利权。此外,Commil指控思科公司将侵权设备销售给他人使用,构成引诱侵权。

在第一次审判中,陪审团裁定Commil公司的专利有效并且思科构成直接侵权,应当赔偿370万美元。但对于引诱侵权,陪审团认定思科不承担责任。Commil公司向法院提出动议,请求就间接侵权问题进行重审。在此期间,思科公司请求美国专利商标局对Commil专利的效力进行复审,但后者确认Commil专利有效。

在案件重审过程中,思科公司就间接侵权指控而以其善意相信Commil专利无效为由提出抗辩。联邦地区法院未予采信,法官给陪审团的指示是:如果“思科公司实际意图引起直接侵权行为,并且思科公司知道或者应当知道其行为是在引诱实际侵权行为的,”就可以认定其构成引诱侵权。陪审团裁决:思科公司构成引诱侵权,应当合计赔偿6370万美元。

在陪审团裁决之后而在联邦地区法院判决之前,恰逢最高法院就Global-Tech Applicances, Inc.v.SEB S.A.案[32]563 U.S.___ (2011).做出判决,其中认定:在引诱侵权之诉中,原告必须证明被控引诱侵权的一方当事人知道涉案专利,并且知道其所引诱的行为是侵权的。依据该案判决,思科公司提出,法院向陪审团所作指示有误。联邦地区法院驳回思科公司的动议,最终做出了有利于Commil公司的判决。

思科公司向联邦巡回法院提起上诉。联邦巡回法院认为,地区法院给陪审团的指示是,如果思科“知道或者应当知道”其客户在实施侵权行为,就可以认定构成引诱侵权,但这一指示是错误的。[33]720 F.3d.1361, 1366 (2013).地区法院排除了思科提出的关于其善意相信Commil专利无效的证据,而上诉法院对此首先认定,“如果专利无效,就不可能被侵权”,继而推导出:“关于被控引诱侵权人善意相信专利无效的证据,可以否定引诱侵权构成要件中的明知要件。”[34]Id., at 1368.上诉法院由此认为,“就被告是否具有引诱侵犯某一专利之特定意图而言,善意相信该专利无效与善意相信他人不构成侵权,这两者之间不存在原则性区别。”[35]Ibid.双方当事人均提出动议,请求联邦巡回法院进行全席审理,但动议遭到拒绝。最高法院接受该案的进一步上诉,就此问题发出调卷令。[36]574 U.S.___ (2014).

(二)判决结果与依据

最高法院于2015年3月31日对该案举行口头辩论。除双方当事人的律师外,美国司法部亦派律师出庭,支持Commil公司一方,发表法庭之友意见(amicus curiae)。2015年5月26日,最高法院以6∶2的结果做出判决,撤销联邦巡回法院的判决,发回重审。肯尼迪大法官撰写法院判决,金斯伯格、阿利托、索托马约尔和卡尔根大法官参加之,托马斯大法官部分参加。斯卡利亚大法官撰写反对意见,罗伯特首席大法官参加之。布雷耶大法官则未参与该案审判。

关于该案的争点,最高法院认为,被告对于涉案专利有效与否的认识,并不构成对引诱侵权指控的抗辩。理由如下:

第一,《美国专利法》第271条规定了侵犯专利权的三种形式。

(1)直接侵权(direct infringement)。第271条(a)款:“除非本法另有规定,在专利保护期内,任何人未经授权而在美国制造、使用、许诺销售、销售任何专利发明的,或者将任何专利发明进口到美国的,侵犯专利权。”在直接侵权的情况下,被告的主观状态并非构成要件。因此,直接侵权是一种严格责任的侵权行为(strict-liability offense)。[37]参见Global-Tech, 563 U.S., at ___ (slip op., at 5, n.2)。Global-Tech案在最高法院的判决中有详细阐述。

(2)引诱侵权(induced infringement)。第271条(b)款:“任何人积极引诱侵犯专利权的,应当作为侵权人承担责任。”与直接侵权相比,引诱侵权只有在当事人知道涉案专利,并且知道“所引诱之行为构成侵犯专利”时,才须承担责任。

(3)帮助侵权(contributory infringement)。第271(c)款:“任何人将专利机器、制造品、组合物或化合物的组成部分,或者用于实施专利方法的材料或者设备,在美国销售或者许诺销售或者进口到美国,而该等物品构成发明的实质性部分,且当事人知道前述物品系专门制造或者专门改造以用于侵犯该等专利,并不属于常备物品或者适于实质性非侵权用途之商品的,应当作为帮助侵权人而承担责任。”帮助侵权也以当事人知道涉案专利以及他人侵犯专利权为构成要件。[38]参见Aro Mfg.Co.v.Convertible Top Replacement Co., 377 U.S.476, 488 (1964).

据此,按照《美国专利法》第271条(b)款的规定,只有当被告知道涉案专利并且“所引诱的行为构成侵犯该专利”时,才构成引诱侵权。

第二,在Global-Tech案中,最高法院认定,“引诱侵权要求当事人知道其所引诱之行为构成侵犯专利权”。这是依据有关帮助侵权的Aro II案[39]即Aro Mfg.Co.v.Convertible Top Replacement Co.案,同注释[38]。的推理而得出的,因为这两种侵权形式在当事人的主观要件上是相同的。这里所谓的知道,不仅是指被告知道原告专利的存在,而且是指被告的行为表明其知道这将导致其客户侵犯该专利。如果不对主观要件加以限定,就可能使得并不知道客户的行为构成侵权的人,构成引诱侵权或帮助侵权而承担责任。Global-Tech案要求原告证明:被告知道相关行为存在侵权。该案判决很明确,如果缺乏主观要件,被告就不应承担责任。

第三,引诱侵权和专利效力是两个不同的问题,《专利法》对此规定了不同的抗辩事由,因此,被告相信相关专利无效,并不能以之否定第271条(b)款所规定的“实际引诱侵权”的明知要件(scienter requirement),亦即,意图“产生所希望之侵权结果”。该案争议的是侵权问题,而不是专利效力问题。若以被告相信相关专利无效为由而可以否定构成引诱侵权的明知要件,就将破坏长期以来为法院所认可的推定,即一旦专利存在即应推定其为有效;[40]参见《美国专利法》第282(a)条。并且,这样做将使得被告规避其如欲推翻该项推定时所需承担的较高的举证责任。[41]参见Microsoft Corp.v.i4i Ltd.Partnership, 564 U.S.__ (2011).当然,如果该专利最终被证明是无效的,则不存在侵犯专利权。但是,现行专利制度要求法院根据制定法的规定来解释和执行,以确保当事人遵守相关程序,来证明不当引诱行为和专利无效的问题。并且,不得将当事人相信某一专利无效作为引诱侵权指控的抗辩事由,这也是实践的要求。被控引诱侵权者如果相信专利无效的,可以通过适当的方式来获得裁判,包括向专利商标局请求复审,就像该案思科公司所做的那样。而如果承认其构成抗辩事由,则可能带来消极后果,包括使得诉讼变得更加复杂和冗长。

六、专利到期之后被许可人无须向专利权人支付使用费

(一)Kimble v.Marvel Entertainment,LLC案基本案情

斯蒂芬·金布尔(Stephen Kimble)的发明是一种能够让 “蜘蛛侠”的角色扮演者从手掌中弹射蛛网——实际上是压缩泡沫线绳——的玩具,其于1990年5月25日提交专利申请,并于此后获得了第5072856号美国专利。漫威娱乐公司(Marvel Entertainment, LLC)制造和销售包括蜘蛛侠在内的各式漫画人物形象产品。金布尔为推销其专利,找到漫威公司的总裁,向他谈到蛛网弹射娱乐产品的想法。此后不久,漫威公司即开始销售名为“蛛网喷射器”(Web Blaster)的玩具。这款玩具与金布尔的专利发明很相似,可以让角色扮演者通过使用一只聚酯纤维手套和一罐泡沫来模仿蜘蛛侠的动作。金布尔于1997年起诉漫威公司侵犯其专利,双方最后达成了诉讼和解协议。协议约定,漫威公司购买金布尔的专利,对价是大约50万美元的一次性付款和按照漫威公司今后销售“蛛网喷射器”及类似产品收入的3%计算的使用费。对于使用费的支付,双方当事人未规定何时终止,但显然考虑到只要还有人想要模仿蜘蛛侠,双方的合同就将继续有效。

双方在谈判以及达成和解协议时,均未注意到Brulotte v.Thys Co.案[42]379 U.S.29 (1964).,不过,漫威公司在之后偶然得知了该案。在Brulotte案中,最高法院认为,在专利保护期届满之后,专利权人不可再向其专利使用人收取使用费。显然,Brulotte案的判决将影响到该案和解协议的使用费条款。漫威公司遂向联邦地区法院提起确认之诉,请求确认其可以在2010年——即金布尔专利到期之时——停止支付使用费。法院同意漫威公司的主张,认为根据Brulotte案,“在金布尔专利期限届满之后,使用费条款即不再具有强制执行力。”[43]692 F.Supp.2d 1156, 1161 (Ariz.2010).第九巡回法院维持了一审判决。但是,在该问题上存在争议,一些法院和法学家建议推翻Brulotte案。比如,波斯纳法官就认为,Brulotte案“从各方面来看,已经受到了严重批判。……但是,我们没有权力推翻最高法院的判决,无论其推理多么地靠不住,或者甚至与最高法院目前的思路多么不合拍。”[44]Scheiber v.Dolby Labs., Inc., 293 F.3d 1014, 1017-1018 (7th Cir., 2002)。另参见Ayres & Klemperer, Limiting Patentees’ Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-Injunctive Remedies, 97 Mich.L.Rev.985, 1027 (1999) (“我们的分析表明,Brulotte案判决应予推翻”)。因此,最高法院决定受理Brulotte案的上诉,以决定是否应当推翻这一先例。

(二)判决结果与依据

最高法院于2015年3月31日为该案举行口头辩论,同年6月22日做出判决。最高法院以6∶3的结果维持了原审判决,即根据“遵循先例”(stare decisis)原则,Brulotte案仍予维持。最高法院指出,对Brulotte案规则的批评者,应当向国会寻求修改法律。卡尔根大法官撰写法院判决,斯卡利亚、肯尼迪、金斯伯格、布雷耶和索托马约尔大法官加入其意见。阿利托大法官撰写反对意见,罗伯特首席大法官和托马斯大法官附之。

最高法院判决的理由如下:

第一,专利的保护期是自申请日起20年,超过这一时间点,公众就有权不受限制地制造和使用专利产品了。最高法院小心翼翼地维护着专利保护期的意义,从而,对于限制公众自由地使用超过保护期之发明的法律或者合同,一概不予承认。[45]参见Sears, Roebuck & Co.v.Stiffel Co., 376 U.S.225, 230 (1964); Scott Paper Co.v.Marcalus Mfg.Co., 326 U.S.249, 255-256 (1945).Brulotte案正是在专利许可协议中对这一原则的适用,从而确立了这样的规则,即许可费的支付在专利保护期届满之后即行终止。最高法院在该案中认定,超过专利保护期而支付使用费的条款构成“本身不合法”(unlawful per se),因为这是“在专利保护期之外继续维持专利的垄断,”而这样一来,就与专利法关于“在保护期届满之后落入公共领域”的政策相冲突了。[46]Brulotte v.Thys Co., 379 U.S.29, 30, 32-33 (1964).

Brulotte案所确立的规则可能妨碍某些当事人达成他们想要的交易,但是,当事人如果想要实现同样的结果,还是可以找到其他方法的。例如,当事人可以将期限届满之前使用专利所应支付的费用延迟支付,或者将它与非专利权的使用费合并计算,或者达成使用费之外的商业协议等。但是,金布尔认为这些替代性方法还不够,所以要求最高法院抛弃Brulotte案的明明白白的规则,而倾向于采取以反托拉斯法的“理性规则”(rule of reason)为基础的个案认定的方法。

第二,“遵循先例”原则就是要求今天的法院遵守昨日所作的判决。[47]判决书的原文是“The doctrine of stare decisis provides that today’s Court should stand by yesterday’s decisions”。适用该项原则,虽然“不是一种无情的命令”,但它是“更好的做法”(preferred course)。[48]Payne v.Tennessee, 501 U.S.808, 828, 827 (1991).推翻一个先例就必须要有“特殊的正当性”(special justification),而不仅仅是因为相信“它判错了”。如果说先例是对制定法的解释,那么遵循先例就是在提升这种解释的力量。批评者完全可以向国会反映他们对该项制定法的反对意见。但是,国会已经数度摒弃其可以推翻Brulotte案的机会,甚至断然拒绝了那些本来可以替换Brulotte案规则的法案。况且,Brulotte案还牵连到财产法与合同法,而在这些法律部门中,遵循先例更是它们的最高法则,因为当事人更可能依靠先例来为他们的事务做出安排。

考虑到这些充足的理由,该案同样应当遵循先例,因此,最高法院必须找到某种强有力的正当性,才能推翻Brulotte案。金布尔在该案中提出放弃遵循先例,但那些传统上的正当性理由无益于这一主张。首先,Brulotte案的基础并未随时间过去而有变化,该案所涉及的专利法规定仍然保持不变,而且Brulotte案所依据的那些先例,也仍然是有效的法律(good law)。事实上,由于Brulotte案与这些先例关系密切,一旦将它推翻,反过来可能影响到这些先例。其次,Brulotte案的规则并非不可行,相反,该判决本身非常简单易行,特别是相对于金布尔提出那些替代性方法而言,后者可能产生更高的诉讼成本和不可预见的结果。

第三,金布尔提出的推翻Brulotte案的正当性理由,无一成立

(1)金布尔首先主张,Brulotte案所依据的是一个经济学上的错误观点,亦即,它假定在专利保护期之后支付使用费就是反竞争的(anticompetitive)。最高法院并不认为金布尔的经济分析有误,但是,即使假定金布尔所言为是,即Brulotte案建立在一个经济学的错误判断之上,这也应当由国会来加以修正。专利法不同于《谢尔曼法》(Sherman Act),后者赋予法院非常大的权力,可以按照更优的经济分析来塑造法律和重新确立先例。而且,金布尔的主张并不是以经济理论的发展为基础,而只是主张Brulotte案提出了错误的要求。该主张并不符合遵循先例原则所要求的更高标准。无论如何,Brulotte案并未提出这样的概念,即在专利期届满之后收取使用费就会损害竞争。相反,最高法院在Brulotte案中只是适用了这一原则:当专利保护期届满时,所有与专利相关的利益均须终止。金布尔真正抱怨的可能是该原则背后的政策问题,但是,制定专利政策(patent policy)的是国会,并不是法院。

金布尔的另一主张是,Brulotte案阻止当事人达成专利产业化的协议(agreements to commercialize patents),从而遏制技术创新,损害国家经济。最高法院无从判断这一主张真实与否。Brulotte案留给当事人以达成替代性安排的自由,可以满足其付款偏好和分散风险的目标。无论金布尔还是政府方面提出的意见,都没有就Brulotte案与减少创新之间的关系提出实证性证据。无论如何,有关先例之于创新结果的主张,“更适于向国会提出”。[49]Halliburton Co.v.Erica P.John Fund Inc., 573 U.S., at ___ (2014).

七、总体评析

以上是对美国最高法院2014年开庭期知识产权判例的介绍,除简要说明每一判例的基本案情、裁判结果外,还就法院的裁判依据和理由详予罗列阐明。这些判例对于美国最高法院本身以及知识产权制度的发展有何意义?它们对于学习和研究知识产权法有何作用?这就需要对这些判例做一整体评论。

(一)2014年度最高法院知识产权判例的总体特点

将2014年度最高法院所判决的知识产权案件的相关信息进行整理,可以形成下表(表2)。从中可以看出以下几点:

1.在案件类型上,2014年度判决的知识产权案件集中于专利和商标案件

之前两年的判例,包含类型较为齐全,除了专利和商标案件,还包括著作权案件以及与知识产权相关的反垄断案件。在2014年度虽然也有一些争议较大的著作权案件[50]其中较著名的两起案件是Klinger v.Conan Doyle Estate案(涉及柯南·道尔小说的著作权保护到期之后,福尔摩斯角色是否受保护的问题)和Google v.Oracle案(涉及谷歌的安卓操作系统是否侵犯甲骨文公司Java软件著作权)。在最高法院提起上诉,但因为最高法院拒绝发布调卷令而未进入审判程序。

表2 美国最高法院2014年开庭期知识产权案件判决汇总(按判决公布时间先后)

2.2014年度知识产权案件的判决中,最高法院大法官达成一致意见的情形极少

在全部5起案件中仅有一起案件是全庭一致意见,而其余案件均存在反对意见。这与2013年度相比,形成非常明显的区别。在2013年开庭期的10份知识产权案件判决中,有6份判决是完全的一致意见,另有2件也是实质上的一致意见,因此,大法官在知识产权案件的判决上形成一致意见的比例高达80%。而该年度存在反对意见的2件判决,均属于著作权案件。[51]金海军:《美国最高法院2013年开庭期知识产权判例解析》,载《知识产权》2014年第10期。对这一现象的解释可能是,因为2014年度的知识产权案件绝大多数涉及与程序相关的问题,而大法官作为法律专家,在程序法上往往更愿意发表其权威意见,也就容易形成分歧。

3.大法官在知识产权案件的判决上不存在自由派与保守派之争

如前所述,2014年开庭期的明星判决是涉及同性婚姻的Obergefell v.Hodges案,它也是最具标志性的判例,可以检测出最高法院大法官的意识形态立场。该案的投票结果非常明显地体现出大法官两大阵营的对垒:自由派大法官支持同性婚姻合法化,而保守派大法官则强烈反对之。尽管最高法院最终以5∶4的结果承认了同性婚姻合法,但舆论普遍认为,其中的关键票正是中间派的肯尼迪大法官所投,后来法院判决也就由他来撰写了。同意法院意见的还有金斯伯格、布雷耶、索托马约尔和卡尔根大法官,均属于自由派。而保守派阵营的罗伯特首席大法官、斯卡利亚、托马斯和阿利托大法官,则分别撰写了反对意见。但这样的情形在知识产权案件上并无体现。从2014年度的知识产权案件判决情况看,自由派与保守派大法官在所持意见上往往互有交叉,而并不是截然对立。由此可见,意识形态因素在知识产权案件上的影响是极小的。此前有学者通过实证分析认为,大法官的意识形态在最高法院的知识产权判决上表现并不明显,或者关系不大,[52]Matthew Sag, Tonja Jacobi and Maxim Sytch, Ideology and Exceptionalism in Intellectual Property: An Empirical Study, 97 Cal.L.Rev.801 (2009).当为确论。

(二)2014年度知识产权判例的程序问题及其发展

2014年度的知识产权判例涉及诸多实体问题,比如:两件商标是否实质性等同、商标混淆可能性的判定、专利权利要求撰写的明确性条件、引诱侵权的构成要件、专利保护期之外的许可使用费。但是,这些判例并不仅仅着眼于知识产权的实体法,可以说它们更偏重于程序法的角度。美国法学家卢埃林就曾经提出:“可以说,你必须透过程序的视角来解读实体法课程。因为,实体法所说的那些东西可能没有任何意义,除非根据程序的规定而你可能将之实现。”[53]Karl Llewellyn, The Bramble Bush 9 (3d ed.1960).因此,如果没有程序制度,一个社会就不可能实现实体法的规定。[54]Thomas Rowe, Suzanna Sherry and Jay Tidmarsh, Civil Procedure, 1 (3rd.ed., Foundation Press, 2012).实体法与程序法的这种关系,同样适用于知识产权领域。

上述知识产权判例涉及的程序问题主要有:

1.事实问题与法律问题的区分:陪审团审理与法官审理

在美国,将当事人的诉讼争议分为事实问题(question of fact)和法律问题(question of law),具有重要意义。通常,如果案件有陪审团参加审理的(jury trial),则事实问题应当交由陪审团做出裁决(verdict)。只有在没有陪审团参加的法官审理(bench trial)中,事实问题才由法官决定。但如果是法律问题,即涉及法律适用或法律解释的争议,则无论案件是否由陪审团参加审理,均应当交由法官来决定。[55]薛波主编:《元照英美法词典》(缩印版),北京大学出版社2013年版,第1134页。

在前述判例中,有两起案件均涉及这方面的问题。Teva Pharmaceuticals v.Sandoz案所争议的是,与权利要求解释相关的事实究竟属于法律问题还是事实问题;Hana Financial, Inc.v.Hana Bank案的争点是,商标合并问题是否属于应当由陪审团决定的事实问题。

2.上诉法院应当采用重新审查标准还是明显错误审查标准

在美国,当事人对民事案件一审判决可以提起上诉,上诉法院通过审查一审判决,得以纠正错误、解决争议和阐明法律。[56]Thomas Rowe, Suzanna Sherry and Jay Tidmarsh, Civil Procedure, 313 (3rd.ed., Foundation Press, 2012).不过,上诉法院的审查标准(standard of review)决定了它在何种程序上应当尊重(deference)一审法院的认定或裁决结果,亦即推定其为正确。[57]Id., pp.319-20.如果一审法院的认定或者裁决所针对的是法律问题,有时甚至针对的是法律与事实混合在一起的问题,那么,上诉法院采用的是重新审查(de novo review)的标准,而无须尊重一审法院的看法。反之,如果一审法院所作认定针对的是事实问题,特别是由陪审团所作的事实认定( finding of fact),则上诉法院应当对此予以尊重,只有在一审法院存在明显错误(clearly erroneous)时,才能将之推翻,[58]Fed.R.Civ.P.52(a).故其又被称为“明显错误”审查标准。

在上述Teva Pharmaceuticals v.Sandoz案中,联邦巡回法院认为,一审判决就与权利要求解释相关的附属事实所作出的认定属于法律问题,或者至少是法律与事实混合的问题,从而采用重新审查标准。但最高法院否定了联邦巡回法院的做法,认为该争议属于事实问题,上诉法院对于一审判决的认定,应当采用明显错误审查标准。

3.既判力与争点排除规则

在美国民事诉讼制度中,对于民事判决的既判力与争点排除规则设有较为明确的规定。既判力(res judicata)是指有合法管辖权的法院就案件作出终局判决后,在原当事人之间不得就同一事项、同一诉讼标的、同一请求再次提起诉讼。[59]同注释[55],第1139页。按照《判决第二次重述》的解释,当事人已经有机会在适当的法院进行了诉讼,就不应要求同样的机会再来一次,故它也被称为“一事不再理”,在美国法上则更多地被称为诉讼请求排除(claim preclusion)。[60]American Law Institute, Restatement (Second) of Judgments, Ch.1, introductory cmt., at 6-13 (1982); Thomas Rowe, Suzanna Sherry and Jay Tidmarsh, Civil Procedure, 322-23 (3rd.ed., Foundation Press, 2012).争点排除(issue preclusion)则是指同一争点经有管辖权的法院判决之后,除非该判决被依法撤销,否则当事人或利害关系人不得在以后的诉讼中在同一法院或其他法院就该争点再作争执,而不论前后两个诉讼在诉因、请求、目的或标的方面是否相同。[61]同注释[55],734页。

既判力(诉讼请求排除)规则与争点排除规则在《判决第二次重述》的第17条和第27条有明确规定和说明,因此,它们在同一法院或者不同法院之间的适用较为清楚。但是,在B&B Hardware Inc.v.Hargis Industries,Inc.案中,由于涉及法院与商标复审机构TTAB之间的关系,亦即对TTAB所作出的认定是否对于审理侵权诉讼案件的法院构成争点排除,存在不同的看法。而最高法院在该判例中则是给予肯定的回答,即TTAB的认定对于法院审理诉讼案件同样适用争点排除规则。

4.遵循先例原则

遵循先例(stare decisis)是指,较高级的法院在处理某一类事实确立一项法律规则之后,以后该法院或其同级、下级法院在处理案件中同类事实时应遵循该已确立的法律规则。遵循先例原则被看作是英美普通法的核心。[62]同注释[55],第1284-1285页。当然,遵循先例也不是绝对的,如果有充分的理由认为相关先例的适用将导致不公正,法院也可不予适用。问题是,构成推翻先例的充分理由是什么?

在上述Kimble v.Marvel案中,当事人争议的是实体问题:如果被许可使用的专利的保护期届满,被许可人是否还必须按照约定继续支付使用费?但是,对这一实体问题的回答,同样是透过程序法的视角,即最高法院是否应当推翻其在此之前所作的判例(Brulotte案)。最高法院在该案判决中的结论是,仍然应当遵循该先例,因为当事人未提供充足的理由将之推翻;同时,最高法院也指出,当事人可以通过向国会请求修改法律的方式来推翻先例。因此,在此类知识产权案件中,应当由法院采取推翻先例的方式还是由立法机关制定新法或修改法律的形式来改变相关规则更为合适,恐怕是更加有待深入探讨的问题。